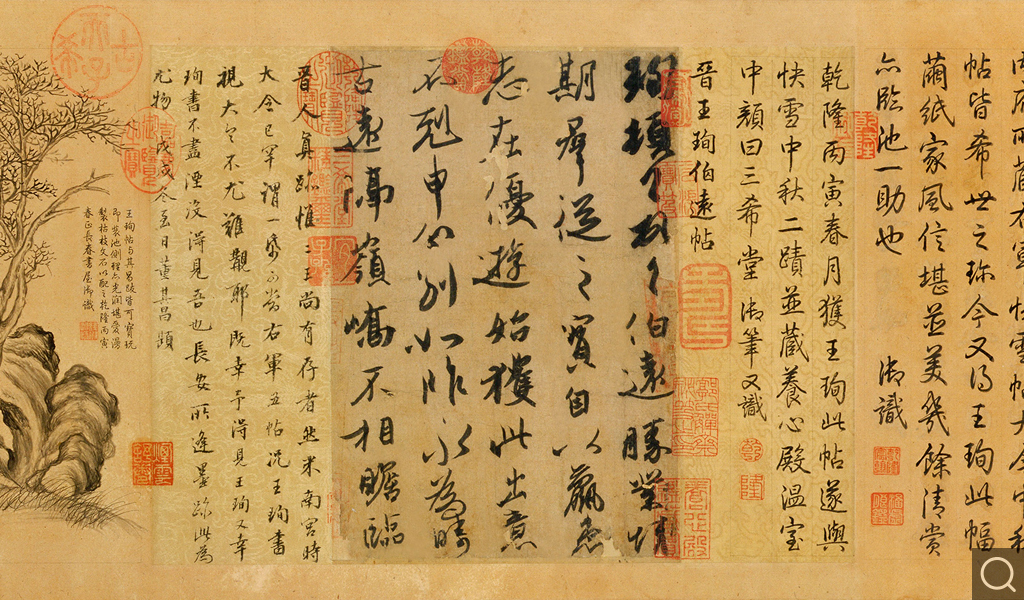

王珣(三五〇 — 四〇一),字元琳,小字法護,又稱阿爪、東亭,祖籍瑯玡臨沂(今山東臨沂),生于京口(今江蘇鎮江市)。出身名門望族,祖王導、父王洽均為朝廷重臣。王珣早年追隨桓溫,為其重用。晉安帝司馬德宗(三九七 — 四一八年在位)初年,官拜尚書令,封衛將軍。五十二歲病卒,謚穆獻。王珣富于才學,雅好典籍,以詞翰著稱,被贊為“神情朗悟,經史明徹,風流之美,公私所寄”。王珣于書法乃家學世范,其祖、父均有書名,弟王珉更長于書法,名氣超過王珣。與此同時,東晉士人崇尚書法之風異常濃郁,王、謝、郗、庾等大族,書家輩出,各盡神奇,王珣的書法正是晉人風度、江左風華的最好體現。

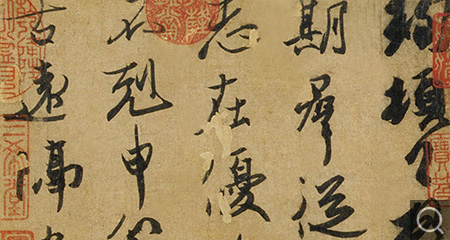

《伯遠帖》是一封問候友人病況的書信。書法痩勁古秀,頓筆含章草遺意,與王羲之早期作品《姨母帖》接近。行筆出入頓挫,鋒棱俱在,勁健縱橫,瀟灑古淡,意境悠游恬淡。《伯遠帖》是迄今為止晉人墨跡中唯一署有名款的真跡,備受世人珍視。此帖宋代入徽宗宣和御府。明代,董其昌于萬歷二十六年(一五九八)在京城獲觀此帖,于后隔水題跋稱:“既幸予得見王珣,又幸珣書不盡湮沒,得見吾也。長安所逢墨跡,此為尤物。”七年后王肯堂在新安吳新宇處獲觀此帖并作跋。清初《伯遠帖》歸安岐所有,著錄于《墨緣匯觀》。后入藏內府。乾隆帝于乾隆十一年(一七四六)“丙寅春月獲王珣此帖”,異常珍重,將其與王羲之《快雪時晴帖》(舊貯乾清宮,今移貯三希堂)、王獻之《中秋帖》(貯御書房,今移貯三希堂)并藏養心殿溫室中,顏曰“三希堂”。命董邦達繪圖于卷尾余紙,沈德潛作《三希堂歌》識于卷末。著錄于《石渠寶笈》初編,刻入《御制三希堂石渠寶笈法帖》。一九二四年,遜帝溥儀出宮時,《伯遠帖》與《中秋帖》流出宮外,后輾轉為鑒藏家郭葆昌所獲。郭去世后二帖由其子郭昭俊擁有。一九四九年郭昭俊為借款將二帖在香港抵押,一九五一年抵押到期而郭家已無力贖回。在周恩來總理的關心下,最終由國家出資購回,《伯遠》《中秋》二帖得以復歸紫禁城。宋徽宗內府《宣和書譜》、吳其貞《書畫記》、顧復《平生壯觀》、安岐《墨緣匯觀》等書著錄。

(華寧)