馮承素,唐太宗時(shí)人。為將士郎,直弘文館。唐太宗曾岀王羲之《樂毅論》真跡,令馮摹以賜諸臣。馮又與趙模、諸葛貞、韓道政、湯普澈等人奉旨勾摹王羲之《蘭亭序》數(shù)本,太宗以賜皇太子諸王。時(shí)評(píng)其書“筆勢(shì)精妙,蕭散樸拙”。

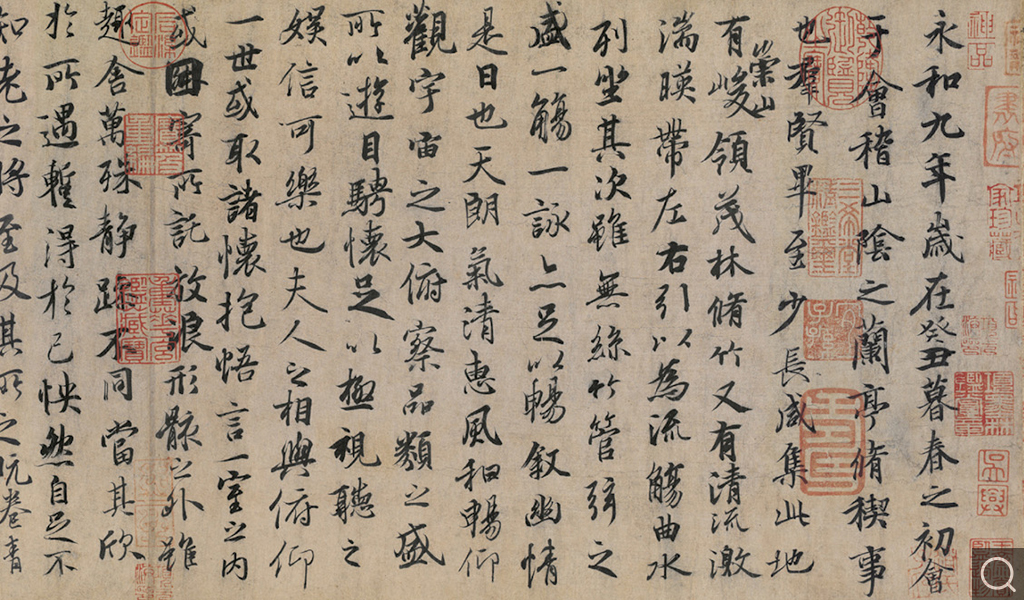

此帖無署款,傳馮承素摹。其用楮紙兩幅拼接,紙質(zhì)光潔精細(xì)。卷前隔水有“唐摹蘭亭”四字標(biāo)題,引首乾隆題“晉唐心印”四字,此卷首有唐中宗李顯“神龍”年號(hào)半印小璽,故稱“神龍本”,此并非唐中宗內(nèi)府鈐印,而是后人所添。元代郭天錫跋云:“此定是唐太宗朝供奉拓書人直弘文館馮承素等奉圣旨于《蘭亭》真跡上于雙鉤所摹。”明項(xiàng)元汴題記:“唐中宗朝馮承素奉勒摹晉右軍將軍王羲之蘭亭禊帖”,遂定為馮承素摹本,后來沿襲此說至今。

此卷前紙書十三行,行距較松,后紙書十五行,行距趨緊,然前后左右映帶,欹斜疏密,錯(cuò)落有致。此本將若干有“破鋒”“斷筆”“賊毫”的字均摹寫得很細(xì)膩,改寫的字跡也顯現(xiàn)出先后書寫的層次。既保留了原跡勾摹的痕跡,又顯露出自由臨寫的特點(diǎn),摹臨結(jié)合,自然生動(dòng),正如元郭天錫所評(píng)“字法秀逸,墨彩艷發(fā)”“毫铓轉(zhuǎn)折,纖微備盡”。

在眾多臨摹本中,尤以馮承素摹本最為精美,為古今之冠,有史以來,從沒有第二件書跡能與之相比。它體現(xiàn)了王羲之書法遒媚多姿,神清骨秀的藝術(shù)風(fēng)神。不管是間架結(jié)構(gòu),還是行筆的蹤跡、墨彩的濃淡,都十分清楚,極為自然生動(dòng),為接近原跡的唐摹本,具有一定的“存真”性,符合古人所謂“下真跡一等”的評(píng)價(jià)。古人云“摹書得在位置,失在神氣”,此本確是自然渾成,有血有肉,不失神氣。啟功先生也曾經(jīng)高度評(píng)價(jià)了馮摹“神龍本”《蘭亭帖》在書法史上的特有價(jià)值:“在流傳后世的各種刻本、摹本中,‘神龍本’最忠于王羲之的真跡。”

本卷后紙有宋許將、王安禮、李之儀、仇伯玉,元趙孟頫、郭天錫、鮮于樞、鄧文原、吳彥輝、王守誠(chéng),明李廷相、項(xiàng)元汴、文嘉等題跋和觀款共計(jì)二十四則,鈐印一百八十余方。但據(jù)考只有第三跋紙上的元郭天錫、鮮于樞、鄧文原,第四跋紙上的明李廷相、文嘉、項(xiàng)元汴的題跋才是本帖原題,其余,有的是從所謂的元吳炳(彥輝)藏石刻定武《蘭亭》上移剪過來、有的是從另外的本子移剪過來。此帖曾經(jīng)南宋高宗、理宗內(nèi)府、駙馬都尉楊鎮(zhèn),元郭天錫,明洪武朝內(nèi)府、王濟(jì)、項(xiàng)元汴,清陳定、季寓庸、乾隆內(nèi)府收藏。著錄于明汪砢玉《珊瑚網(wǎng)·書錄》、吳其貞《書畫記》,清卞永譽(yù)《式古堂書畫匯考·書考》、顧復(fù)《平生壯觀》、吳升《大觀錄》、阮元《石渠隨筆》。至清內(nèi)府,著錄于《石渠寶笈續(xù)編》重華宮,與其他七種蘭亭書跡共稱“蘭亭八柱帖八卷”,刻入《蘭亭八柱帖》,位列第三。

(李艷霞)