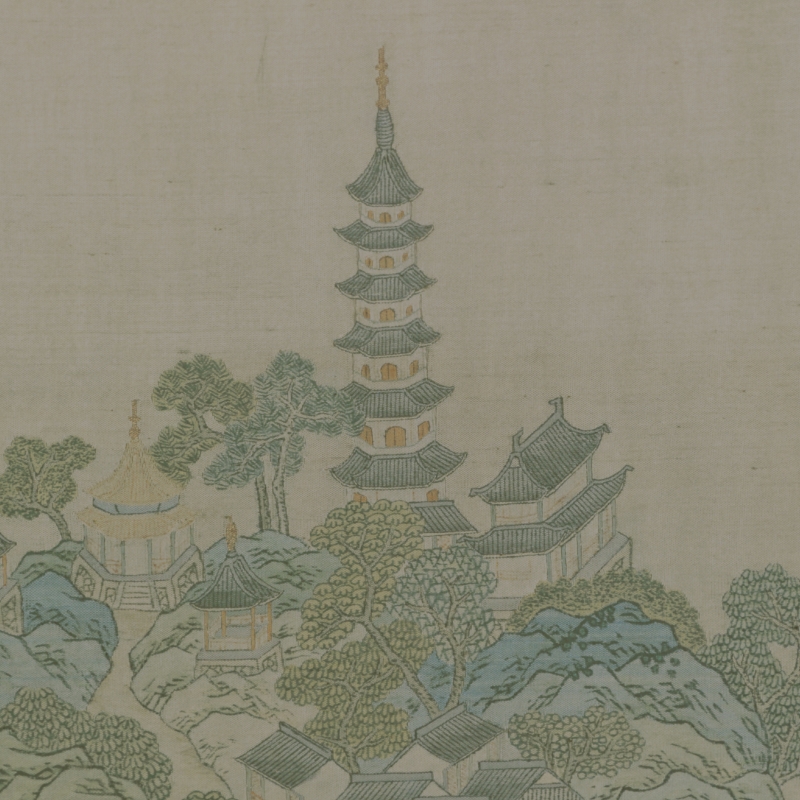

青碧山水圖軸

南宋,沈子蕃作,縱88cm,橫37cm

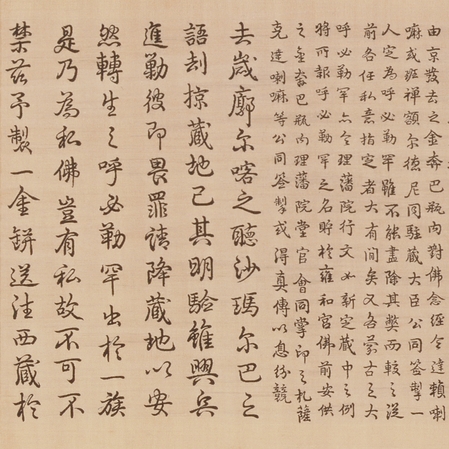

緙絲是絲織工藝的一種,又稱“刻絲”、“克絲”等,以“通經回緯”為基本技法,即以本色絲作經,各色彩絲作緯,根據紋樣的輪廓或色彩的變化采用不斷換梭和局部回緯的方法織制圖案。

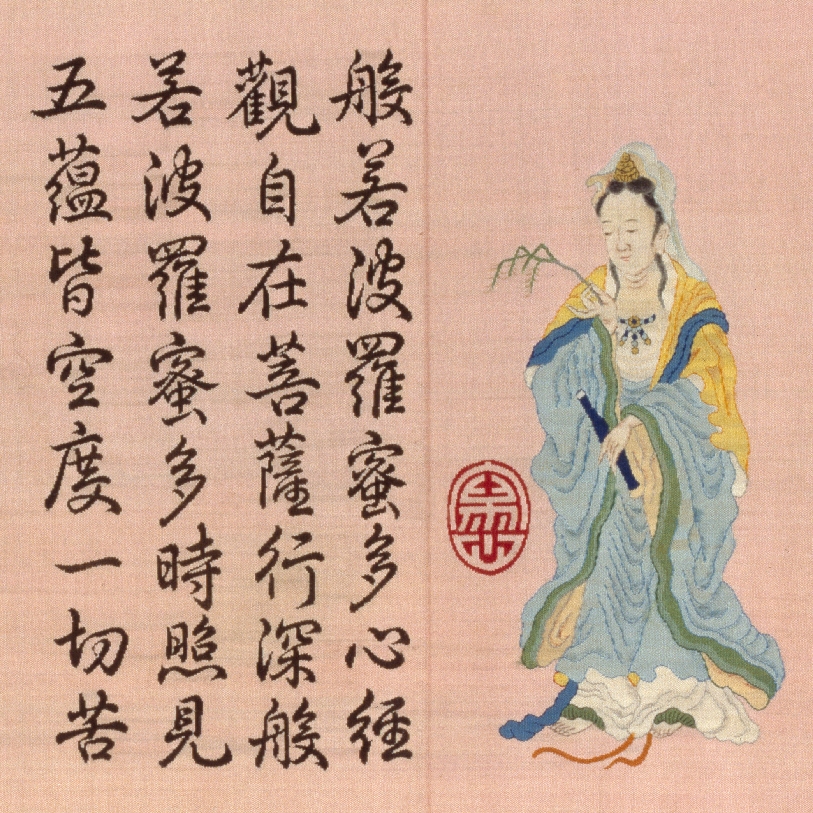

中國古代緙絲工藝的出現至遲不晚于7世紀,但緙絲真正在藝術領域登堂入室乃始于北宋末年,受宮廷院畫的影響,緙絲開始以摹緙名人書畫為能事,“奪丹青之妙、分翰墨之長”,甚或造及“勝于原作”的境界。歷經元、明兩代,皆有精品傳世,至清代乾隆朝,隨著天下的富庶繁盛,緙絲藝術的發展繼而登上了宋以后的又一高峰。當時緙絲藝術品大量織造,并被收進皇家的書畫著錄,舉凡花鳥草蟲、山水風景、人物故事、吉祥圖案、詩文法書及佛像梵經,無不精細華美。

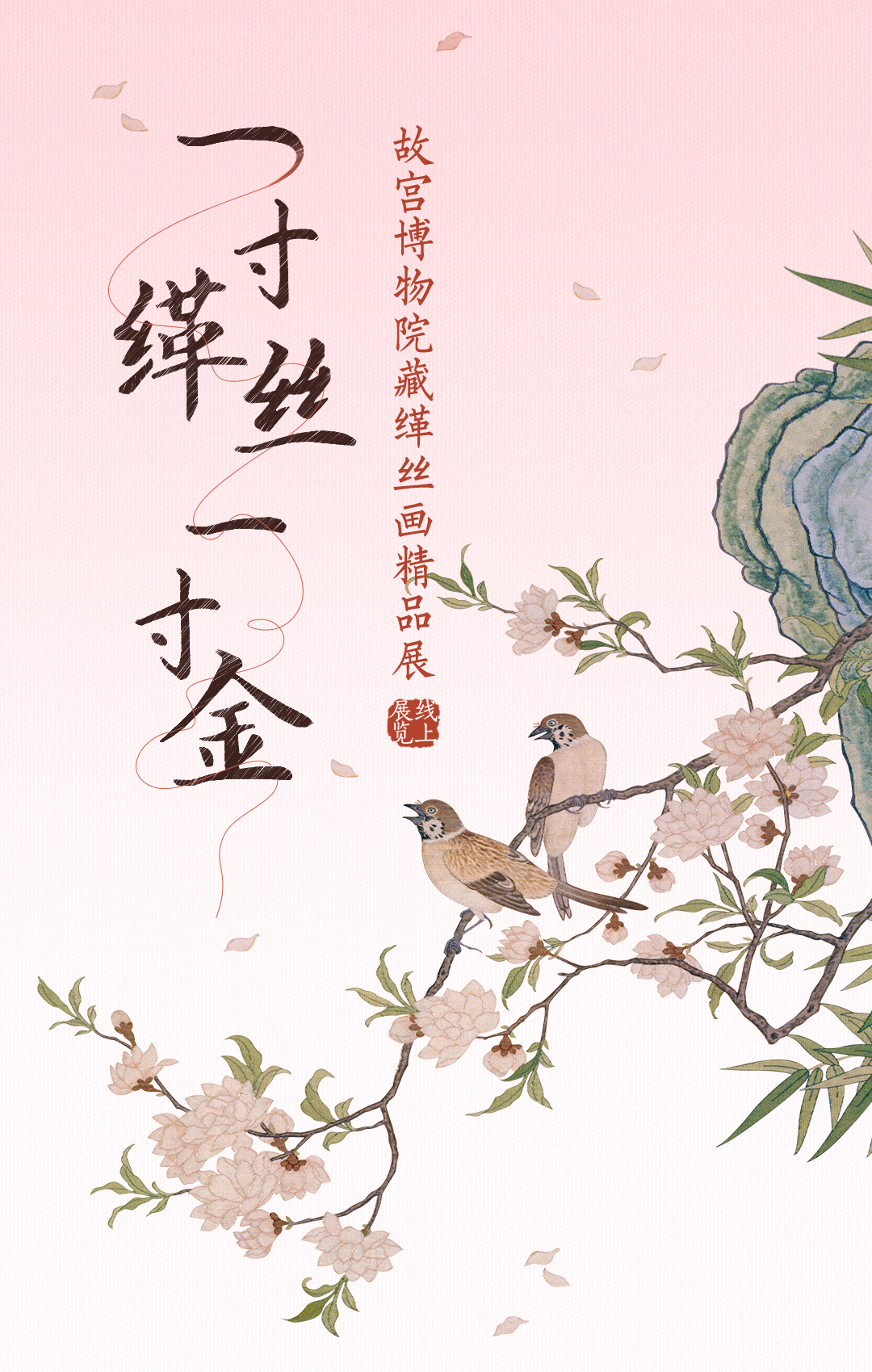

古有“一寸緙絲一寸金”之說,中國古代緙絲被認為是絲織工藝中極為珍貴的品種,歷來多為皇家寶藏。就傳世品而論,以故宮所藏為大宗,且最具代表性。本展覽從故宮藏珍品中遴選出自宋至清的28件精品,以使大家充分領略緙絲藝術的獨特魅力。

主持人:嚴勇

古人以“一寸緙絲一寸金”言緙絲作品之珍貴。緙絲工藝本身的原理并不復雜,但中國古代自宋代以來的緙絲品技藝精湛,尤以大幅的緙絲畫為特色,其品格高雅,且富貴氣象十足,多為宮廷所寶藏,身價驕人,故而貴比金玉。

緙絲之珍貴,首先因其耗費工時巨大,以萬縷千絲成其工巧,“如婦人一衣,終歲方成”。其次,緙技易學難精,雖摹緙書畫,并非簡單的照葫蘆畫瓢,而需要純熟的工藝技巧和相當的書畫藝術修養,許多緙絲書畫具有很高的藝術鑒賞價值。

緙絲以其貴重而漸為皇家所壟斷,現存傳世緙絲珍品主要集中在故宮博物院。