減量化、資源化、無害化

建立科學的廢棄物管理體系

博物館是傳承歷史文化、推動公眾教育的重要公共文化服務機構。黨中央關于堅持保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來的工作要求,推動新時代文物事業高質量發展。這一要求與“綠色”發展理念相結合,構成了博物館等文博、文旅單位在新時代下的高質量發展邏輯之一,即不僅要保護文物和中華優秀傳統文化,還需同步肩負助力建設生態文明,推動公眾踐行可持續發展的使命。

作為世界文化遺產和國家級綜合性博物館,故宮博物院一直深受國內外觀眾青睞,可謂世界參觀人數最多的博物館之一。也正因如此,故宮必須要應對巨大觀眾流量所帶來的廢棄物管理問題。

近年來,故宮博物院一直在積極探索建設國際領先的零廢棄博物館。2020年1月,故宮博物院與萬科公益基金會共同啟動了“故宮零廢棄”項目,旨在圍繞“零廢棄辦公”和“零廢棄游覽”兩大方向,以減量化、資源化和無害化為原則,采用科學精細的廢棄物管理方式,對故宮博物院進行廢棄物合理管理;同時發揮博物館的影響力優勢,倡導更多觀眾及社會公眾關注并響應氣候變化行動。

如今,四年過去,“故宮零廢棄”項目已經頗見成效。

在對廢棄物的有效管理上,從院內垃圾桶的重新布局與減量、分類收集、分類運輸到資源回收中心的建立,故宮博物院逐步形成了一套因地制宜、切實有效的垃圾分類管理制度和嚴謹的實施流程。

故宮分類垃圾桶

“通過環境行為學調研分析和數據化呈現不同空間、時間維度下的觀眾游覽動線,我們會了解到觀眾會在哪些地方停留和休憩較長時間,并根據數據在這些地方重新布置垃圾桶點位,方便觀眾投放廢棄物。”故宮零廢棄項目組成員表示,經過重新布點后,故宮博物院開放區的垃圾桶數量由310組減少到110組,且新增設的垃圾桶詳細分為四大類七小類,這既是對遺產地風貌的保護,也方便資源回收中心逐類對接專業垃圾回收渠道,提升垃圾分類效率和院內美觀度。

那么,綠化垃圾等有機廢棄物又該怎么處理呢?故宮博物院給出的答案是“在地資源化處理”。細心的觀眾們在故宮博物院中游覽時,會在箭亭廣場花壇發現放置在紅墻下的堆肥箱。據介紹,這樣的堆肥箱在故宮博物院以及北院區有40個,截至2023年底,它們累計消納了園林綠化垃圾54.5噸,產出堆肥土壤改良劑19.9噸。這些改良劑則會被用于院內園林綠植的土壤優化,實現資源的自循環。

園林綠化垃圾好氧堆肥

廢棄物管理既要“治”也要“防”。在對已經產生的廢棄物進行資源化管理的同時,故宮博物院還會從減少運營資源的源頭消耗入手,在能源管理體系監督審核、無紙化辦公、節水節電、以智慧供熱可視化平臺提高供熱使用效率、建構古建筑科學保護管理機制以減少維護消耗等方面進行了大量工作。

一整套“組合拳”下來,在短短幾年內,故宮博物院對自身能源使用和廢棄物產生的規范化管理水平得到極大提升。如今,各大社交平臺上對故宮博物院的參觀評價里,“干凈”成了高頻詞匯。走在故宮博物院中的觀眾們即便沒有注意到那些隱藏在角落中的細節變化,也一定可以感受到這片古老宮殿的清新與整潔。這種良好的體驗背后,正是故宮博物院全院上下的共同努力。

挖掘古人的生態智慧

融合綠色理念與遺產保護

在故宮博物院,“零廢棄”并非只是一個關乎運營管理的事情,它還具有極大的文化創意空間。

從館藏中挖掘文創靈感是故宮博物院的一貫傳統。近些年,故宮博物院開發了許多獨具匠心的文創產品,這些產品既保留了傳統文化的底蘊,又符合現代生活的功能需求,深受全國觀眾的喜愛。

“零廢棄”理念與中國古人“敬天惜物”的智慧一脈傳承,為能更好地實現公眾倡導,故宮博物院充分挖掘自身資源,以多種方式向觀眾展示了寓于文化遺產中的豐富環保智慧和生態美學。

除了生態堆肥花壇景觀“花鳥卷”等線下裝置,故宮博物院還對藏品進行了深入研究與梳理,向觀眾“云端”展示了許多館藏文物所蘊含的可持續發展理念。

例如令許多觀眾感興趣的“桐蔭仕女圖玉山子”玉雕,其底部有詩文曰“無棄物”,表明此器為剩料琢制而成。在過去,這種珍貴的文物非線下而不得見,且即便有幸參觀,若無指引,也難以發現如此細節。今天,在數字文物庫等數字技術成果的加持之下,故宮博物院得以讓珍貴的文化遺產“活”起來,更具針對性地闡釋中國順應自然、萬物和諧共生的文化價值觀,給觀眾帶來了更加豐富的文化學習體驗。

塑料瓶制成的環保文創

故宮博物院結合綠色低碳、環保再生和循環經濟的先鋒設計理念設計開發環保文創品。用發酵原料編織的手環,用回收的廢棄塑料瓶生產的眼罩,用蘋果皮制成的背包……這種“變廢為寶”的環保文創產品已有33款之多。相關數據顯示,2021年6月-2024年1月,已有60,322只塑料瓶化身成為故宮環保文創產品,相當于減少1.72噸二氧化碳當量。這些文創品不僅滿足了公眾多元化、高品質的文化需求,豐富了故宮博物院的文創產品品類,更潛移默化地引導更多公眾接觸、接受循環經濟文創品,讓“零廢棄”以更兼具時尚與實用的姿態融入日常生活。

拓展多元傳播方式

推動廣泛公眾的意識轉變

“大高玄殿的瓦片很多都是來自于其他建筑的剩余瓦片,說明當時,人們已經具備節約物資、重復使用舊物的理念。”2023年10月,人們可以在故宮博物院看到一些特別的青少年參觀隊伍,他們的講解員講述的不是傳統介紹內容,而是故宮博物院中各種關于“零廢棄”的軼事與歷史。新穎的主題吸引了許多路過的觀眾駐足旁聽。

這是“故宮零廢棄”項目的一項重要環節——將院內職工、導游、觀眾、青少年等各圈層群體都納入“零廢棄”理念的倡導范圍,從而形成了一個廣泛的參與網絡。

“零廢棄游覽”青少年生物多樣性學習活動(2023年)

“故宮零廢棄”導游培訓宣講會(2021年)

近年來,故宮博物院一方面對推行“零廢棄辦公”,鼓勵廣大職工參與到故宮零廢棄建設中,一方面開展了大量綠色低碳公眾參與實踐活動,包括舉行各種線上線下同步聯動的主題活動,設計供觀眾深度探索的“零廢棄”主題參觀路線,為故宮志愿者、導游、講解員進行零廢棄宣教內容培訓開發《“故宮零廢棄”導游行動指南》,為觀眾配備“零廢棄導覽”學習手冊,為北京市89所學校約6000位學生進行零廢棄主題的直播授課等。眾多活動在全網各類媒體上被累計報道超5000條,“故宮零廢棄”“在故宮邂逅靈動飛羽”“在故宮邂逅古文字”等微博話題閱讀量超1.8億次,累計曝光量超過7.5億次,收獲極大的網絡關注。

職工共建零廢棄花園(2023年)

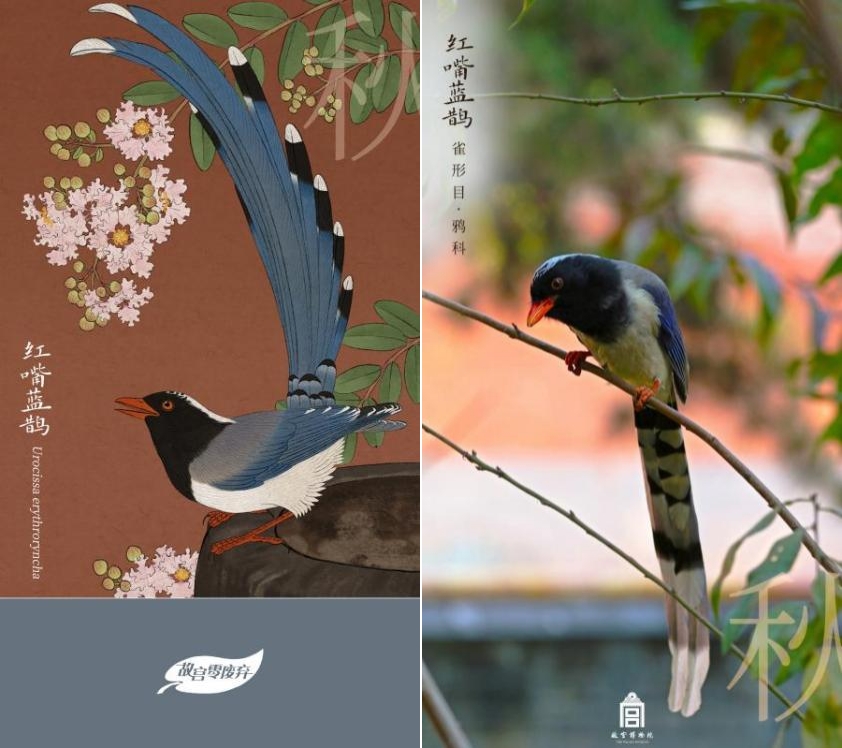

#在故宮邂逅靈動飛羽#系列鳥類科普(2023-2024年)

零廢棄餐飲文化周(2021-2023年)

據介紹, “故宮零廢棄”項目四年來已直接帶動約3000位故宮工作人員、4萬名導游、2100萬人次觀眾和1.58億人次公眾加入到共建行動中。

“故宮零廢棄”項目亮相聯合國氣候大會

隨著項目不斷深入,如今,故宮博物院已逐漸成為中國文化遺產保護和可持續發展的一張重要名片,累計超過260位重要的國際、國內嘉賓走進故宮進行探討實踐經驗。“故宮零廢棄”項目也越來越多地出現在聯合國氣候變化框架公約締約方大會中國角邊會等重要國際會議及重要媒體平臺,為推動世界文化遺產保護和可持續發展講述中國故事、貢獻中國方案。

榮獲“文物事業高質量發展十佳案例”領獎現場

2024年6月8日文化和自然遺產日,“故宮零廢棄”項目獲評“2023年度文物事業高質量發展十佳案例”。未來,故宮博物院將繼續深化和拓展文物事業高質量發展的內涵和外延,并最大化發揮自身文化優勢,激發全社會對可持續發展的深度關注和廣泛參與,點亮世界遺產保護和生態文明建設的華夏之光。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮