2025年6月23日上午,由故宮學(xué)研究院主辦、明清史研究所承辦的“明清史研究所學(xué)術(shù)分享會·第八場”在故宮博物院城隍廟第二會議室舉行。本次會議的主題是“丹麥藏中國瓷器——瓷器的歐洲之旅”,由丹麥哥本哈根大學(xué)英戈爾夫·圖森教授主講,故宮博物院器物部二級研究館員、古陶瓷研究專家呂成龍老師主持,來自故宮學(xué)研究院、科研處、考古部、器物部、出版編輯部等部門以及北京高校的部分師生聆聽了講座。本場分享的英文翻譯由北京第二外國語學(xué)院李偉娜老師承擔(dān)。

今年是中、丹建交75周年,本次分享會的主題聚焦兩國的瓷器文化交流。分享會一開始,呂成龍老師為在場的聽眾回顧了2013年隨故宮博物院原院長單霽翔先生率領(lǐng)代表團(tuán)訪問丹麥的經(jīng)歷,并展示了他在丹麥拍攝的照片。呂老師參觀了丹麥國家博物館、丹麥國家歷史博物館等,并看到博物館展出的丹麥藏中國明清時期的精美陶瓷,特別是丹麥國家博物館收藏的中國明代正德、萬歷年間和清代康熙年間的景德鎮(zhèn)瓷器,如明代正德青花龍穿纏枝蓮紋高足碗、萬歷青花海水云龍紋罐和清代康熙素三彩盤、宜興窯紫砂茶壺等。部分瓷器鑲有金屬飾件以起到保護(hù)和裝飾器物的作用。這些文物給他留下了深刻印象。

呂成龍研究館員主持會議

接著,呂老師向聽眾介紹了本次分享會的主講人圖森教授。英戈爾夫·圖森(Ingolf Thuesen)教授就職于哥本哈根大學(xué),是考古學(xué)家、聯(lián)合國教科文組織文化遺產(chǎn)評標(biāo)專家。受聘為北京第二外國語學(xué)院丹麥研究中心資深研究員。曾擔(dān)任哥本哈根大學(xué)跨文化與區(qū)域研究系主任,1998~1999年任柏林自由大學(xué)客座教授,2000年在約旦(尼波山)的考古工作獲教皇約翰·保羅二世授予千年獎?wù)拢?001~2002年任柏林自由大學(xué)客座教授。2003年任聯(lián)合國教科文組織評估專家,評估戰(zhàn)爭對伊拉克文化遺產(chǎn)造成的損害。2009~2014年任卡塔爾伊斯蘭考古與遺產(chǎn)項目執(zhí)行總監(jiān),2013年成功將阿爾祖巴拉列入《世界遺產(chǎn)名錄》,2013年獲得哥本哈根大學(xué)創(chuàng)新獎。2016~2020年擔(dān)任聯(lián)合國教科文組織專家,為中亞絲綢之路展覽項目提供咨詢。2018年古代近東考古學(xué)大會國際科學(xué)委員會主席,2019年獲得丹麥女王瑪格麗特二世授予的騎士勛章,2021年至今任大馬士革(敘利亞)和開羅(埃及)的丹麥文化研究所的執(zhí)行主席。

圖森教授的分享主要分為以下三個部分:一是他對中國瓷器興趣的緣起,二是中國瓷器背后的絲綢之路和歐亞大陸的文明交流,三是瓷器在德國、丹麥的傳播與收藏。

圖森教授分享現(xiàn)場

圖森教授主要從事中東地區(qū)考古和美索不達(dá)米亞文明的研究。中東地區(qū)處于歐亞大陸之間,是連接?xùn)|西方的重要樞紐,位于陸上和海上絲綢之路。他在卡塔爾境內(nèi)的祖巴拉考古遺址(Al Zubarah Archaeological Site)發(fā)掘中,發(fā)現(xiàn)了大量中國瓷器殘片,由此對中國瓷器產(chǎn)生了濃厚的興趣。城鎮(zhèn)遺址的年代可斷定為1760年至1811年,清代瓷器殘片的出土證明當(dāng)時中西方貿(mào)易繁榮。這些出土的瓷片多數(shù)來源于當(dāng)時的世界瓷都景德鎮(zhèn),以景德鎮(zhèn)瓷器為代表的中國瓷器質(zhì)地堅硬、釉面精美,歐洲稱為 “白金”,制瓷技術(shù)領(lǐng)先歐洲約1500年。

除了祖巴拉考古遺址,敘利亞的大馬士革有一個市場保留了千年的商貿(mào)傳統(tǒng),這里是絲綢之路的重要節(jié)點,中國瓷器經(jīng)此轉(zhuǎn)售至歐洲。時光流逝,王朝更迭,宗教紛爭,唯一不變的是絲綢之路上的貿(mào)易往來。延續(xù)上千年的絲綢之路并不是只有一條路,它由許多條陸上和海上的商路組成,是連接?xùn)|西方的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),中國絲綢、茶葉、陶瓷等特產(chǎn)都是絲路的重要商品。在這個絲綢之路上交換商品的同時,東、西方人類也在交流思想、傳播文明。絲綢之路推動了沿線各個文明的相互交流和共同發(fā)展。

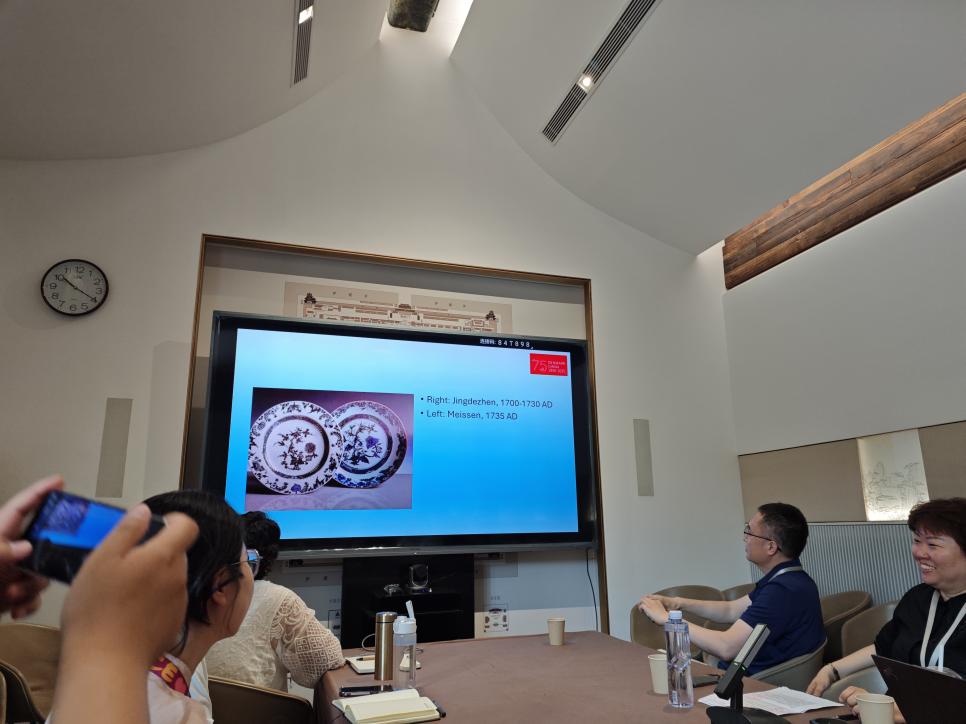

說到瓷器,瓷器的一個英語名稱china, 也是中國的英語名稱,以此指代本次分享會的主題,可謂一語雙關(guān)。瓷器的歐洲之旅經(jīng)歷了早期傳播、仿制華瓷、本土制瓷等幾個階段,具有深遠(yuǎn)的文化影響,瓷器以其歷史悠久、生產(chǎn)連續(xù)性好、產(chǎn)量大、流布廣、耐腐蝕等特點,成為文化交流的最重要載體之一。位于德國黑森州卡塞爾市(Kassel)的州立博物館藏有元代龍泉窯青釉碗,為歐洲最早進(jìn)口的中國瓷器之一,系14 世紀(jì)由德國貴族從中東購得并以金屬鑲嵌加以保護(hù)。1708 年,薩克森選帝侯強(qiáng)力王奧古斯特二世(1670~1733)將兩位煉金術(shù)士幽禁在實驗室里,令他們研制瓷器,在這樣的壓力下,其中一位叫伯特格的煉金術(shù)士成功地制造出瓷器。德意志的邁森皇家瓷廠成為歐洲第一家瓷廠,仿制過許多中國陶瓷器。

德瓷仿制華瓷(左側(cè)邁森瓷,右側(cè)景德鎮(zhèn)瓷)

同德國一樣,丹麥王室也十分鐘愛中國瓷器。丹麥的羅森堡宮(Rosenborg castle)有18至19世紀(jì)的王室收藏,其中收藏的瓷器有的從中國進(jìn)口,有的為本土制造。1775 年,丹麥建立皇家哥本哈根瓷器工廠,初期仿制中國瓷器風(fēng)格,后融入丹麥元素。如圖所示的丹麥皇家瓷器工廠生產(chǎn)的精美瓷盤,中心繪有完整的國花圖案,外側(cè)鑲金邊,盤底署有“丹麥哥本哈根皇家瓷器廠”款識,三條藍(lán)色的線條寓意由三部分領(lǐng)土組成的丹麥王國。

哥本哈根瓷廠制造的瓷盤

瓷器在丹麥產(chǎn)生過重要影響,著名作家安徒生寫過帶有中國元素的童話故事,其具有代表性的作品《夜鶯》就以中國皇宮為背景,體現(xiàn)當(dāng)時丹麥人對中國文化的向往。丹麥瓷器也常以安徒生童話為主題,這些安徒生童話主題的瓷塑往往是人際交往時互贈的貴重禮品。

分享會的最后,圖森教授提出了今后的研究方向,比如瓷器最早是從何時以何種方式在中東和歐洲傳播?當(dāng)時的歐洲人如何看待瓷器?歐洲又是怎樣在仿制和自創(chuàng)的過程中將這一東方文化符號融入自身文明?這些內(nèi)容有待于中、丹兩國的學(xué)者進(jìn)一步合作交流,作深入研究。

圖森教授的分享內(nèi)容引起現(xiàn)場聽眾的很大興趣,現(xiàn)場展開熱烈討論。呂成龍老師提到隨著新航路的開辟,歐洲國家紛紛跟中國展開貿(mào)易,許多歐洲國家如葡萄牙、西班牙、荷蘭、瑞典、法國、英國等都成立東印度公司,經(jīng)營中歐貿(mào)易,丹麥?zhǔn)欠裼羞@樣的公司,以及他們是如何經(jīng)營與中國的貨物貿(mào)易?這也是今后可以進(jìn)一步發(fā)掘的研究熱點。多麗梅研究館員提到歐洲其他國家如德國、法國、英國等地的瓷器廠陸續(xù)在18世紀(jì)中前期均已建立,但丹麥瓷廠建立較晚,這其中是否有技術(shù)原因或其他原因?圖森教授認(rèn)為丹麥制瓷業(yè)與歐洲其他國家相比,起步較晚一方面有技術(shù)原因,德國邁森瓷的技術(shù)一直處于保密狀態(tài),法國的制瓷技術(shù)是由傳教士殷弘緒在江西傳教期間,將景德鎮(zhèn)制瓷過程記錄下來后寄回法國。另一方面有原料的原因,制瓷所需的白色瓷土“高嶺土”藏于多山地區(qū),而丹麥在地理上臨海少山,很難挖掘原料。這些都是丹麥制瓷業(yè)發(fā)展相對較晚的原因。器物部的翟毅研究館員參與了阿聯(lián)酋拉斯海馬朱爾法(Julfar)考古遺址的發(fā)掘,研究發(fā)現(xiàn)阿聯(lián)酋拉斯海馬朱爾法地區(qū)曾在15~17世紀(jì)有過貿(mào)易的繁榮期,在這里發(fā)掘出土了不少中國瓷器殘片。后因葡萄牙殖民活動入侵而衰落,但在時間較晚的卡塔爾祖巴拉考古遺址發(fā)現(xiàn)了相似的瓷器貿(mào)易痕跡,兩者是否存在延續(xù)性?另外,這些瓷器是通過直接運輸還是轉(zhuǎn)口貿(mào)易來到當(dāng)?shù)兀慷际侵档锰接懙恼n題。圖森教授認(rèn)為中東地區(qū)的人們受茶葉貿(mào)易的影響已經(jīng)有了飲茶的習(xí)慣,而瓷器是和飲茶風(fēng)尚一起流行起來,這些瓷器在中東地區(qū)不是單純的轉(zhuǎn)口貿(mào)易,而是服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

現(xiàn)場聽眾參與討論

通過對丹麥藏中國陶瓷的系統(tǒng)研究,圖森教授為我們揭示了中國陶瓷在歐洲的“文化轉(zhuǎn)譯”歷程,以及這些來自遙遠(yuǎn)東方的陶瓷如何被賦予新的文化內(nèi)涵。特別值得關(guān)注的是,他的研究顯示出陶瓷在保持中國身份的同時,如何參與塑造歐洲的物質(zhì)文化,堪稱文明互鑒的完美例證。

2006年10月4日到12月10日,故宮博物院與丹麥王室展覽基金會合作,在哥本哈根克里斯欽堡宮(現(xiàn)為“議會大廈”)成功舉辦過“中國之夢”展,展示了17~18世紀(jì)中國清代宮廷與丹麥王室生活,故宮博物院提供了300多件文物精品參展。值此兩國建交75周年之際,圖森教授表示,期待雙方在物質(zhì)文化交流研究方面有更深入的合作,也衷心希望作為中國瓷器名片的景德鎮(zhèn)能夠成功申報世界文化遺產(chǎn)。

部分與會人員合影

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)