“宮廷文化研究所系列學(xué)術(shù)講座”第一講

“宮廷文化研究所系列學(xué)術(shù)講座”第一講

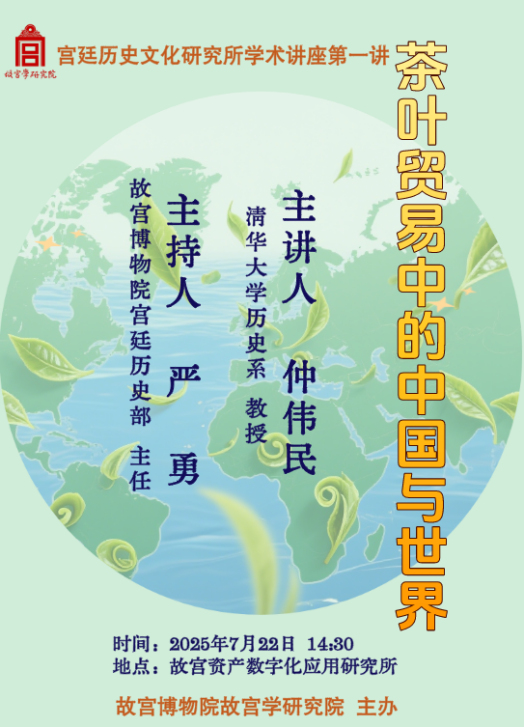

“宮廷文化研究所系列學(xué)術(shù)講座”第一講海報(bào)

2025年7月22日下午,故宮博物院故宮學(xué)研究院主辦、宮廷文化研究所與數(shù)字與信息部承辦的“宮廷文化研究所系列學(xué)術(shù)講座”第一講,在故宮博物院數(shù)字化應(yīng)用研究所報(bào)告廳舉行。本次講座特邀清華大學(xué)仲偉民教授,以“茶葉貿(mào)易中的中國與世界”為題作專題演講。講座由故宮博物院宮廷歷史部主任、研究館員嚴(yán)勇主持,來自故宮學(xué)研究院、宮廷歷史部、數(shù)字信息部等部門以及北京部分高校、研究院的師生現(xiàn)場聆聽了講座。

主講人:仲偉民教授

主講人仲偉民,清華大學(xué)歷史系主任、教授、《清華大學(xué)學(xué)報(bào)》常務(wù)副主編、《國際儒學(xué)》主編,兼任全國高等學(xué)校文科學(xué)報(bào)研究會副理事長、中國經(jīng)濟(jì)史學(xué)會常務(wù)理事。1988年至2005年,在中國社會科學(xué)院工作,歷任《中國社會科學(xué)》和《歷史研究》編輯、副編審、編審,《中國社會科學(xué)文摘》常務(wù)副主編。2005年,轉(zhuǎn)任清華大學(xué)至今。研究方向?yàn)樯鐣?jīng)濟(jì)史、全球史和史學(xué)理論。主持國家社科基金重大項(xiàng)目“明清華北核心區(qū)生態(tài)環(huán)境變遷與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究”,著有《茶葉與鴉片:十九世紀(jì)經(jīng)濟(jì)全球化中的中國》《直面人文學(xué)術(shù)危機(jī)》《近代前夜的王朝》《宋神宗》等,在《中國社會科學(xué)》《中國經(jīng)濟(jì)史研究》等期刊發(fā)表論文多篇。

主持人:嚴(yán)勇主任

仲偉民教授從茶葉的歷史脈絡(luò)、全球影響及與中國近代社會變遷的關(guān)聯(lián)切入,揭示了“一片樹葉”如何影響世界歷史進(jìn)程與文明格局。

一、茶葉貿(mào)易:觀察中國與世界的絕佳視角

仲偉民教授開篇即指出,茶葉的歷史既是中國史的傳奇,更是全球化的縮影。他將中國茶史劃分為三個關(guān)鍵階段,清晰展現(xiàn)了茶葉從區(qū)域飲品到全球商品的演進(jìn)軌跡。

唐以前為第一階段,茶葉從食用、藥用逐漸過渡到飲用。《神農(nóng)本草經(jīng)》記載“神農(nóng)嘗百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,印證了茶葉早期的藥用價(jià)值;漢代王褒《僮約》中“武陽買荼”的記載,則說明飲茶在當(dāng)時已較為普遍,且形成了初步的貿(mào)易行為。

唐宋元為第二階段,是中國茶業(yè)與茶文化的興盛期。陸羽著《茶經(jīng)》奠定茶學(xué)基礎(chǔ),茶稅成為國家財(cái)政重要來源,“茶興于唐、盛于唐”成為學(xué)界共識。宋代時,茶深入民間日常生活,“寧可一日無食,不可一日無茶”成為社會寫照,上層社會盛行的“點(diǎn)茶”“斗茶”更推動了茶文化的雅致化,宋徽宗趙佶所著《大觀茶論》便是這一時期的重要著作。這一階段,茶葉飲用方式也經(jīng)歷了從煮茶到泡茶(散茶)為主的演變,宋代的點(diǎn)茶尤其引入矚目。

16-17世紀(jì)中西交通開啟后,茶史進(jìn)入第三階段——走向世界。大航海時代成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn),此前茶葉主要在東亞、西亞、東南亞傳播;此后,隨著歐洲人的大航海及全球殖民,茶葉走出亞洲,并成為與咖啡、可可并列的世界三大飲品。

關(guān)于茶葉傳入歐洲的路徑,仲偉民教授梳理了學(xué)界爭議:有觀點(diǎn)認(rèn)為是馬可·波羅將茶葉信息帶回歐洲,但因《馬可·波羅行紀(jì)》未提及茶葉、筷子等中國標(biāo)志性元素,其真實(shí)性存疑。目前史料更支持16世紀(jì)末至17世紀(jì)初,葡萄牙(1553年占據(jù)澳門)與荷蘭(1600年到達(dá)日本)為最早將茶葉引入歐洲的國家。茶葉最初在歐洲宮廷及上層社會流行,與瓷器、絲綢、中國園林等“中國風(fēng)”席卷歐洲同步,成為當(dāng)時歐洲人眼中神秘東方文明的象征。

仲偉民教授強(qiáng)調(diào),19世紀(jì)中國通過茶葉貿(mào)易被深度卷入全球體系,茶葉成為撬動18-19世紀(jì)經(jīng)濟(jì)全球化的關(guān)鍵因素,茶史研究因此成為理解這一時期世界歷史的一把“金鑰匙”。

道8.71469-HYQhbtYUR313.jpg)

物的流動與全球史叢書

二、茶葉之力:塑造歐洲文明與英國現(xiàn)代化的隱形推手

仲偉民教授聚焦茶葉對歐洲,尤其是英國現(xiàn)代化進(jìn)程的深遠(yuǎn)影響,指出大航海打破了地域封閉性,推動了茶葉、咖啡、可可等物的全球流動,其中茶葉對歐洲的影響遠(yuǎn)超其他飲品。

首先,茶葉貿(mào)易是英國的重要經(jīng)濟(jì)命脈。英國東印度公司的貿(mào)易數(shù)據(jù)印證了茶葉貿(mào)易的重要性:1760-1833年間,茶葉貿(mào)易貢獻(xiàn)了該公司90%以上的利潤,部分年份甚至達(dá)100%。對英國政府而言,茶葉貿(mào)易同樣非常重要,是財(cái)政收入的重要支柱,如1842-1860年年間茶葉稅收平均占國庫總收入的8.68%。

其次,茶葉貿(mào)易對英國社會的影響深遠(yuǎn)。英國學(xué)者艾倫·麥克法蘭在《綠色黃金:茶葉帝國》中提出“沒有茶,英國就不可能有大英帝國和工業(yè)化”,這一觀點(diǎn)雖具爭議,卻在一定程度上揭示了茶葉對英國社會發(fā)展所產(chǎn)生的巨大影響。比如,飲茶降低了傳染病與腸道疾病發(fā)病率,使英國人從黑死病陰影中走出;熱茶飲(尤其是加糖熱茶)取代酒精飲料,提升了勞動力的精力與紀(jì)律性,使其更好適應(yīng)機(jī)械化流水線作業(yè)。

再次,飲茶影響了英國的民族性格與社會結(jié)構(gòu)。此前英國人主要飲用杜松子酒、啤酒等酒精飲料,形成好斗粗魯?shù)男愿瘢伙嫴枇?xí)慣普及后,社會風(fēng)氣趨向溫和,“紳士風(fēng)度”逐漸形成。而下午茶文化不僅成為近代文明的標(biāo)志,更提升了英國的婦女地位——下午茶讓女性變成社交核心,成為中產(chǎn)階級女性擺脫孤獨(dú)、展現(xiàn)自我的重要場合。茶葉被歐洲人視為“文明”的重要元素,成為消費(fèi)主義合法化的積極力量。

三、茶史研究:解碼中國近代社會變遷的鑰匙

仲偉民教授還以茶史為切口,在中西比較視野下,剖析了中國近代社會的轉(zhuǎn)型困境。

政策收縮與沖突隱患:清朝外貿(mào)政策從康熙開海(1684年)到乾隆時僅留廣州一口通商(1757年)。1759年“洪仁輝事件”后頒布《防范外夷規(guī)條》,形成封閉的“十三行壟斷”體制。該體制雖能為清皇室斂財(cái),粵海關(guān)成為內(nèi)務(wù)府“錢袋子”,卻也埋下中外沖突的禍根。

三角貿(mào)易與鴉片困局:英國為突破貿(mào)易限制以及平衡對華貿(mào)易逆差,構(gòu)建了“英-印-中”三角貿(mào)易。當(dāng)印度原棉在華市場萎縮,利潤極高的鴉片成為替代品,如1854-1858年間印度對華鴉片貿(mào)易可彌補(bǔ)英國對華貿(mào)易89%的逆差。罪惡的鴉片貿(mào)易以及英國對中國茶葉不可遏止的需求,最終引爆了1840年中英沖突。因立場不同,中國稱之為“鴉片戰(zhàn)爭”,西方多稱之為“茶葉戰(zhàn)爭”。

興衰對比與國家命運(yùn):五口通商后,中國茶葉出口在19世紀(jì)80年代達(dá)到頂峰(1875年占出口總值的53%),旋即因印度、錫蘭的茶葉競爭而急劇衰落(20世紀(jì)初降至10%以下)。仲教授指出,國際茶葉需求持續(xù)增長,中國所占貿(mào)易份額卻急劇下滑,直接反映了國家競爭力的衰退;而同期國內(nèi)鴉片泛濫導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)瀕臨崩潰,國民民眾體質(zhì)極度虛弱,也與英國因茶而興形成鮮明對照。“茶葉伴隨英國工業(yè)革命走向強(qiáng)盛,鴉片則與19世紀(jì)中國的苦難相伴”,仲教授總結(jié)道:“這一差異正是兩國近代發(fā)展道路分野的縮影。”

講座現(xiàn)場

整場講座仲偉民教授以茶葉為線索,串聯(lián)起全球貿(mào)易、帝國興衰與社會變遷,揭示了“日常飲品”背后的宏大歷史敘事。正如仲偉民教授所言,理解茶葉的全球史,便是理解近代世界與中國命運(yùn)的關(guān)鍵所在。本次講座深化了聽眾對茶葉全球史的認(rèn)識,也為深刻理解中國在近代世界體系中的位置提供了獨(dú)特的歷史視角。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)