醇親王奕譞(1840—1891年),道光帝第七子,光緒皇帝生父。咸豐元年(1851年)封為醇郡王,娶慈禧太后之妹為妻,同治十一年(1872年)晉封為醇親王。歷任都統(tǒng)、御前大臣、領(lǐng)侍衛(wèi)內(nèi)大臣、總理海軍衙門等職。曾挪用海軍軍費供慈禧太后修建頤和園。

自光緒二年(1876年),載湉開始在毓慶宮入學(xué)讀書,師傅翁同龢力圖把他培養(yǎng)成一位有作為的青年皇帝。

光緒十三年(1887年),載湉舉行了親政典禮,然而慈禧太后又玩弄政治伎倆訓(xùn)政了兩年,才允許載湉親政。為了繼續(xù)控制光緒帝,慈禧太后又立她弟弟桂祥的女兒為皇后,使光緒帝在親政與大婚后仍然形同傀儡。

載湉親政后最受震撼的莫過于甲午戰(zhàn)爭和戊戌變法。中日甲午之戰(zhàn),光緒帝極力主戰(zhàn),反對妥協(xié),但終因朝廷腐敗,而以清朝戰(zhàn)敗告終。痛定思痛,他極力支持維新派變法以圖強,頒布《明定國是詔》宣布變法。由于變法直接觸動了以慈禧太后為首的后黨利益,而以光緒帝為首的帝黨因無實力又未能控制政局,反被后黨發(fā)動戊戌政變,導(dǎo)致變法失敗。政變后大權(quán)再次落入慈禧太后手中,對外宣稱光緒帝罹病不能理事,實將他幽禁于西苑瀛臺,成為無枷之囚。

光緒二十六年(1900年),八國聯(lián)軍入侵,北京淪陷。慈禧太后攜光緒帝逃往西安。支持變法的光緒寵妃珍妃,力主皇帝應(yīng)留京抗戰(zhàn),慈禧太后對她早有切膚之恨,臨行前令人將她推入井中溺死。而此時的光緒帝竟只能下跪懇求而無力阻止慈禧太后的肆虐!第二年自西安回鑾后,光緒帝仍居瀛臺,形同廢帝,惟行光緒年號而已。

光緒帝本來體質(zhì)孱弱,加之多年的抑郁與憤懣,至光緒三十四年(1908年)十二月二十一日先慈禧太后一天去世,年38歲。謚同天崇運大中至正經(jīng)文緯武孝睿智端儉寬勤景皇帝。廟號德宗。葬河北易縣清西陵之崇陵。

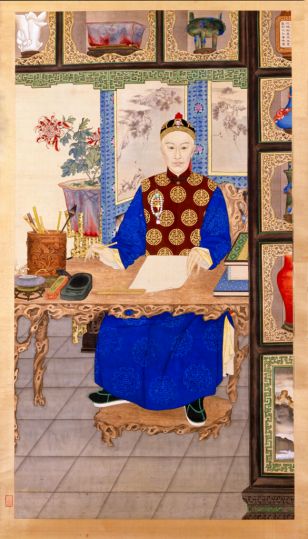

醇親王奕譞

親王

爵位名。其名始于南朝末期。隋代以皇帝的伯叔兄弟和皇子為親王,唐代以皇帝的兄弟和皇子為親王,宋明各代一般因襲不改。清代宗室封爵的第一級稱為和碩親王,主要用以封皇子,蒙古貴族亦有封親王者。

奕譞

奕譞(1840-1891年),道光帝第七子,咸豐元年(1851年)封為醇郡王。咸豐九年(1859年)受命在內(nèi)廷行走。咸豐十一年(1861年)慈禧太后發(fā)動祺祥政變,奕譞積極參與,深得慈禧太后的信任,迭授都統(tǒng)、御前大臣、領(lǐng)侍衛(wèi)內(nèi)大臣,管神機營。同治十一年(1872年)晉醇親王。同治帝死后,因無子,由慈禧太后選立奕譞之子載湉入繼帝位(即光緒帝)。

毓慶宮

康熙十八年(1679年)為太子所建的太子宮,后為諸皇子讀書之所。乾隆五十九年(1794年),永琰被乾隆帝立為皇太子后再度住進(jìn)此宮。

翁同龢

翁同龢(1830---1904年),字聲甫,號叔平,江蘇常熟人。咸豐朝狀元,歷任戶部侍郎,都察院左都御史,刑部、工部、戶部尚書,軍機大臣兼總理各國事務(wù)衙門大臣,光緒帝師傅。在中法戰(zhàn)爭、中日甲午戰(zhàn)爭中,力主抗戰(zhàn),反對妥協(xié),他是帝黨的中堅人物,支持變法,但為慈禧忌恨,《明定國是詔》頒布第四天,就被慈禧開缺回籍,戊戌政變后被革職。宣統(tǒng)元年(1909年)追謚文恭,詔復(fù)原官。著有《瓶廬詩文稿》、《翁文恭公日記》等。

桂祥

桂祥(1849—?年),滿洲鑲藍(lán)旗人,葉赫那拉氏,慈禧太后的二弟。慈禧為皇太后,其已去世的父親惠征被追封為三等承恩公,由慈禧的大弟照祥承襲爵位。因照祥已死,遂由幼弟桂祥承襲,因之被稱作桂公。光緒二十年(1894年)八月桂祥以承恩公身份統(tǒng)率馬步各營往駐山海關(guān)。曾官至神機營管理大臣、副都統(tǒng)。宣統(tǒng)時期,以皇太后父緣故,食雙俸。桂祥有三個女兒,大女兒為端郡王載漪的福晉,二女兒成為光緒皇帝的皇后(隆裕皇后),三女則嫁給了另外一個“載”字輩的皇親輔國公載澤。桂祥一生庸碌無為。

甲午戰(zhàn)爭

光緒二十年至二十一年(1894—1895年),日本侵略朝鮮與中國的戰(zhàn)爭。光緒二十年朝鮮政府請求清政府出兵助其鎮(zhèn)壓東學(xué)黨領(lǐng)導(dǎo)的大規(guī)模農(nóng)民起義,而日本為了對外擴(kuò)張,以保護(hù)僑民為名乘機進(jìn)攻朝鮮,進(jìn)而向清政府挑釁。八月一日,中日雙方正式宣戰(zhàn)。因李鴻章堅持避戰(zhàn)靜守的消極方針,致使清軍十分被動。日軍很快攻陷平壤,然后由海陸兩線直逼中國,清北洋艦隊全軍覆沒,遼東半島陷落。最后日本迫使清政府簽訂喪權(quán)辱國的《馬關(guān)條約》。這一年為甲子紀(jì)年的甲午年,故稱甲午戰(zhàn)爭。

戊戌變法

光緒二十四年(1898年),以康有為等人為首的資產(chǎn)階級改良派發(fā)起的一次改良運動,因發(fā)生于舊歷戊戌年,其目標(biāo)為改變清朝祖制成法,故稱戊戌變法。變法自四月二十三日始,至八月初六日止,共計103天,又稱百日維新。變法主要內(nèi)容是:經(jīng)濟(jì)方面設(shè)農(nóng)工商總局,開墾荒地,提倡私人辦企業(yè),獎勵發(fā)明創(chuàng)造;設(shè)鐵路、礦務(wù)總局,筑路采礦;全國設(shè)郵政局通郵;改革財政,編制國家預(yù)算。政治方面精簡機構(gòu),裁汰冗員。軍事上裁減舊軍,重練海陸軍。文教方面改革科舉制,設(shè)立學(xué)堂、譯書局、報館等。八月初六日,以慈禧太后為首的后黨頑固派發(fā)動政變,變法失敗,一切復(fù)舊,惟有京師大學(xué)堂未被裁撤。

后黨

光緒年間清朝廷內(nèi)部兩大黨派之一。以慈禧太后為中心,主要人物有榮祿、李鴻章、剛毅、孫毓汶、徐用儀等中央與地方的重臣,控制軍政實權(quán),代表頑固保守勢力。

帝黨

光緒年間清朝廷內(nèi)部兩大黨派之一。以皇帝光緒為核心,主要人物為翁同龢,孫家鼐、志銳、文廷式、汪鳴鑾、長麟、張謇等,握有發(fā)布上諭的權(quán)力,代表革新進(jìn)步勢力。

戊戌政變

慈禧太后扼殺戊戌變法的宮廷政變。戊戌變法遭到后黨的痛恨和反對,他們準(zhǔn)備乘慈禧太后與光緒皇帝到天津閱兵時舉行政變,以廢黜光緒帝。帝黨得知后,企圖拉攏新建陸軍首領(lǐng)袁世凱救護(hù)光緒帝,結(jié)果卻被袁世凱出賣。八月初六日,慈禧太后幽禁光緒帝于中南海瀛臺,隨即殺害策劃維新變法的“六君子”譚嗣同、林旭、楊銳、楊深秀、劉光第、康廣仁,通緝康有為和梁啟超,罷免維新官員,戊戌變法徹底失敗。

西苑

紫禁城西側(cè)的皇家園林,明清皆稱西苑。東至紫禁城、景山以外,北、西、南三面皆抵皇城。面積約為紫禁城的6倍,是在金、元兩代皇家園林的基礎(chǔ)上經(jīng)營而成。中心地帶為南、中、北三海的廣闊水域,水面相連通,四周建有大量園林建筑。其中保持較完整的有南海瀛臺建筑群(清晚期幽禁光緒帝之處);北岸流水音、流杯亭、豐澤園、靜谷等處;以及北海團(tuán)城、瓊島、太液池東岸和北岸建筑群。現(xiàn)北海辟為公園對外開放,中南海為中央政府辦公區(qū)。

珍妃

禮部左侍郎長敘之女,姓他他拉氏。光緒十五年(1889年),光緒帝大婚時,納長敘二女入宮,姐為瑾嬪,妹為珍嬪。光緒二十年(1894年)珍嬪晉封為珍妃,因忤慈禧太后旨意,該年被降為貴人,第二年恢復(fù)妃號。其與光緒帝感情篤摯,政治上多支持光緒帝,因而招致慈禧太后忌恨,在八國聯(lián)軍入侵北京前夕被慈禧太后下令推入宮內(nèi)深井溺死。光緒二十七年(1901年)光緒帝自西安回鑾后追為珍貴妃。

廟號

新嗣皇帝為已逝皇帝所上牌位之號稱廟號,一般開國之帝稱“祖”,后世有德之帝稱“宗”。

清西陵

清西陵是清王朝入關(guān)后建立的第二組皇家陵墓群,位于北京以西140公里的河北省易縣永寧山下,始建于雍正八年(1730年)。它與河北省遵化縣的清東陵分列北京左右,按“昭穆制度”安葬帝王。西陵陵圈周長200華里,內(nèi)有雍正、嘉慶兩朝皇帝、皇后、皇妃,道光皇帝、皇后,光緒皇帝、皇妃10座陵寢以及4座公主墳,共葬有76人。西陵墓群布局嚴(yán)謹(jǐn),規(guī)模宏大,反映出清代皇家陵寢的建筑規(guī)制。1961年被國務(wù)院列為第一批全國重點文物保護(hù)單位,2000年收入世界文化遺產(chǎn)名錄。

同治十三年(1874年 甲戌)

二月 日本以臺灣高山族誤殺琉球船民為借口,出兵臺灣。

三月 日軍侵略臺灣。

五月 以慈禧皇太后萬壽節(jié),予在京旗官年60以上者恩賞。

六月 命翁同龢直弘德殿。

十一月 命內(nèi)外奏牘呈兩宮披覽。晉慧妃為皇貴妃,珣嬪為珣妃。

十二月 載淳逝于養(yǎng)心殿,年19。兩宮太后召惇親主奕誴、恭親王奕訢、醇親王奕譞等,宣懿旨,以醇親王之子載湉承繼文宗,入承大統(tǒng),為嗣皇帝,俟嗣皇帝有子,再承繼大行皇帝。賜奕譞以親王世襲罔替,并免朝會行禮。王大臣等以遺詔迎載湉于太平湖醇親王邸,與慈安太后居鐘粹宮;慈禧太后居長春宮;兩宮太后垂簾聽政。詔停三海工程。以明年為光緒元年。上大行皇帝謚為“毅”,廟號穆宗,封皇后為嘉順皇后,皇貴妃為敦宜皇貴妃。

光緒元年(1875年 乙亥)

正月 光緒帝御太和殿即皇帝位。

二月 同治帝嘉順皇后逝。馬嘉禮案件發(fā)生,英國勢力開始侵入西藏。英國借馬嘉禮案強迫清政府簽訂《煙臺條約》。

九月 奉安穆宗帝后梓宮于隆福寺。閱惠陵工程。

十二月 命醇親王奕譞照料毓慶宮皇帝讀書事務(wù)。內(nèi)閣學(xué)士翁同龢、侍郎夏同善授讀,御前大臣教習(xí)滿、蒙語言文字及騎射。

本年 左宗棠督辦新疆軍務(wù)討伐阿古柏,收復(fù)新疆兩路。

光緒二年(1876年 丙子)

四月 光緒帝始入毓慶宮讀書。

光緒三年(1877年 丁丑)

三月 以山陵未安,頒慶賞宴外賓典禮暫緩舉行。

光緒四年(1878年 戊寅)

六月 李鴻章開辦灤州開平礦務(wù)局。

光緒五年(1879年 己卯)

三月 葬穆宗帝后于惠陵。

閏三月 吏部主事吳可讀于東陵仰藥自盡,遺疏請預(yù)定大統(tǒng)。

四月 以吳可讀所請,前旨已明,只予吳可讀恤典。唐山胥各莊運煤鐵路興工,成為中國自辦鐵路之始。

六月 懿旨允醇親王奕譞居家養(yǎng)疾,解職。

光緒七年(1881年 辛巳)

三月 慈安太后逝于鐘粹宮,上謚為孝貞皇后。

九月 葬孝貞皇后于遵化定東陵。

光緒八年(1882年 壬午)

六月 翰林院侍讀溫紹棠奏稱時事多難,請皇太后勵精勤政,詔以皇太后尚未康復(fù),飭之。命整頓八旗官學(xué)。

光緒九年(1883年 癸未)

五月 法軍進(jìn)攻越南河內(nèi)的紙橋,挑起中法戰(zhàn)爭。

光緒十年(1884年 甲申)

三月 以恭親王奕訢因循貽誤罷軍機大臣,家居養(yǎng)疾。

八月 法艦炮轟福建馬尾造船廠挑起馬尾海戰(zhàn)。

光緒十一年(1885年 乙酉)

二月 中法戰(zhàn)爭結(jié)束。

五月 懿旨勘修南北海工程。

九月 改臺灣府為行省,劉銘傳為臺灣巡撫。設(shè)立海軍事務(wù)衙門,命醇親王奕譞總理,節(jié)制調(diào)遣沿海水師等。

十月 撥年節(jié)宮用銀5萬兩賑給山東災(zāi)區(qū)。

光緒十二年(1886年 丙戌)

六月 懿旨:欽天監(jiān)于明年正月?lián)窕实塾H政日期。醇親王等合詞疏請皇太后仍訓(xùn)政,不許。皇帝親政定于明年正月十五日舉行。醇親王等復(fù)申訓(xùn)政之請,懿旨勉從之,命醇親王仍措理諸務(wù)。

光緒十三年(1887年 丁亥)

正月 光緒帝始親政。

二月 懿旨:醇親王以親王世襲罔替,朝廷大事,仍備顧問。

光緒十四年(1888年 戊子)

二月 改清漪園為頤和園,詔修頤和園,備皇太后臨幸。

六月 懿旨:皇帝大婚禮明年正月舉行,二月初三日歸政。

十月 懿旨:立都統(tǒng)桂祥之女葉赫那拉氏為皇后。選侍郎長敘之女他他拉氏姐妹為瑾嬪、珍嬪。

光緒十五年(1889年 已丑)

正月 大婚禮成。

二月 慈禧皇太后歸政。

三月 光緒帝奉皇太后巡頤和園,閱水陸操。

光緒十六年(1890年 庚寅)

十一月 醇親王奕譞逝,輟朝7天,奉太后臨邸視殮,命奕譞之子載灃即??)

四月 頤和園工成。

光緒十八年(1892年 壬辰)

十二月 為辦慈禧太后6旬萬壽,詔王大臣承辦,會同戶、禮、工部及內(nèi)務(wù)府博稽舊典,詳議以聞。特于宗人府設(shè)慶典處。

光緒十九年(1893年 癸巳)

六月 命直隸擇保精曉天文、醫(yī)理、卜筮、數(shù)學(xué)及嫻于堪輿者,上之內(nèi)務(wù)府。

光緒二十年(1894年 甲午)

正月 懿旨:6旬萬壽,晉封妃嬪名號。

七月 日軍在豐島海面突然襲擊中國運兵船,中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)。

九月 懿旨:起恭親王奕訢直內(nèi)廷,管總署、海軍署事,并會同措理軍務(wù)。北洋海軍在黃海遭遇日本海軍,爆發(fā)黃海海戰(zhàn)。

十月 各國使臣于文華殿呈遞國書,賀慈禧太后6旬萬壽。孫中山在檀香山成立興中會,提出“驅(qū)除韃虜,恢復(fù)中華,創(chuàng)立合眾政府”的綱領(lǐng),成為中國第一個資產(chǎn)階級革命團(tuán)體。

十二月 北洋海軍保衛(wèi)威海衛(wèi)之戰(zhàn)。

本年 清廷在天津小站編練新軍

光緒二十一年(1895年 乙未)

三月 李鴻章代表清廷在日本馬關(guān)議和,簽訂《馬關(guān)條約》。

四月 康有為聯(lián)合在北京參加會試的1300名舉子,上書都察院要求拒和、遷都、變法,史稱“公車上書”。

六月 康有為與梁啟超在北京組織“強學(xué)會”。

十月 俄、德、法三國干涉,迫使日本放棄對中國遼東半島的主權(quán)要求。此為“三國干涉還遼”。

光緒二十二年(1896年 丙申)

四月 沙俄誘訂《中俄密約》,攫取中東鐵路權(quán),將侵略勢力伸入東北三省。

五月 光緒帝屢奉太后臨醇王邸視醇王福晉(即光緒帝生母)疾。醇王福晉葉赫那拉氏逝,輟朝11日。懿旨:醇王福晉逝,應(yīng)稱“皇帝本生妣”。

六月 躬送醇王福晉金棺奉移。

光緒二十三年(1897年 丁酉)

十月 巨野教案發(fā)生,德國以此強占膠州灣,引發(fā)帝國主義瓜分中國狂潮。

光緒二十四年(1898年 戊戌)

正月 元旦受禮改于乾清宮,停宗親宴。

三月 康有為等在北京組織保國會,以“保國、保種、保教”為宗旨。

四月 選派宗室王公出洋游歷;光緒帝親選親王、貝勒,公以下閑散人員由宗人府保薦。召見康有為,命充總理各國事務(wù)衙門章京。頒布“定國是詔”,開始百日維新。

五月 詔立京師大學(xué)堂;陸軍改練洋操;自下科始,鄉(xiāng)、會、歲科各試,改試策論;詔八旗兩翼諸營,均以其半改習(xí)洋槍。

六月 詔改定科舉新章。

七月 詔裁詹事府、通政司、大理、光祿、太仆、鴻臚諸寺,歸并其事于內(nèi)閣,禮、兵、刑部兼理之。賞內(nèi)閣侍讀楊銳、中書林旭、刑部主事劉光第、江蘇知府譚嗣同并加四品卿銜,參預(yù)新政。詔袁世凱來京。維新派于上海創(chuàng)辦《時務(wù)報》,以汪康年為總理,梁啟超為總主筆。

八月 慈禧太后復(fù)垂簾于便殿訓(xùn)政。詔康有為結(jié)黨,奪職下獄。康有為逃,楊銳、譚嗣同等戊戌六君子下獄處斬。光緒帝被禁瀛臺,懿旨一切復(fù)舊。

九月 戶部奏準(zhǔn)發(fā)行“昭信股票”。

是年 義和拳改稱義和團(tuán),山東義和團(tuán)首先提出“扶清滅洋”口號。

光緒二十五年(1899年 己亥)

八月 美國國務(wù)卿海約翰提出門戶開放政策。

十二月 詔以端郡王載漪之子溥儁為穆宗嗣,封皇子。命崇綺直弘德殿,授皇子讀書,此為己亥建儲。

光緒二十六年(1900年 庚子)

正月 以知府經(jīng)元善等聯(lián)名上疏諫立嗣,籍家治罪;詔通緝康有為、梁啟超,毀所著書。

四月 義和團(tuán)起義,入京師。

五月 義和團(tuán)焚正陽門城樓,殺德使克林德。清廷發(fā)布詔書,向列強宣戰(zhàn)。嘉獎義和團(tuán)為“義民”,并令各省督撫招募義民成團(tuán),借以御外侮。慈禧太后召王公大臣等入見,諮眾論。盛懷宣致電李鴻章、劉坤一、張之洞策劃東南互保。

六月 八國聯(lián)軍組成。東南互保運動在發(fā)展。

七月 命榮祿以兵護(hù)各國公使往天津,德、奧、美、英、法、日、意、俄八國聯(lián)軍陷北京。光緒帝、慈禧太后倉皇出逃西安,珍妃被害于宮中。史稱“庚子西狩”。沙俄在北方制造“江東六十四屯慘案”。

九月 慈禧至西安,以撫署為行宮。興中會舉行惠中起義。

十二月 慈禧太后于西安宣布“變法”,晚清“新政”開始。

光緒二十七年(1901年 辛丑)

七月 奕劻、李鴻章在北京與十一國公使訂立《辛丑條約》。

八月 慈禧太后、光緒帝等自西安起程還京。

十月 車駕到開封。懿旨:撤溥儁皇子?妃上年殉節(jié)宮中,追晉貴妃。

十二月 光緒帝、慈禧太后見各國公使及夫人于養(yǎng)性殿。

光緒二十九年(1903年 癸卯)

三月 為謁西陵詔修鐵路。

五月 鄒容從日本回國,發(fā)表《革命軍》,提出了開創(chuàng)“中華共和國”的口號。

十月 英軍侵入西藏,清廷未組織反抗。

光緒三十年(1904年 甲辰)

四月 英軍入侵西藏,西藏人民展開江孜保衛(wèi)戰(zhàn)。

閏五月 “蘇報案”發(fā)。

六月 英軍攻陷拉薩。

十月 見奧、德、俄、比諸國使節(jié)于皇極殿。

光緒三十一年(1905年 乙巳)

七月 孫中山在日本成立中國同盟會,提出“驅(qū)逐韃虜,恢復(fù)中華,建立民國,平均地權(quán)”的綱領(lǐng)。清廷派五大臣出洋考察,立憲派掀起立憲運動。

是年 由于美國迫害在美華工而激起抵制美貨運動,是一場廣泛的群眾反帝愛國斗爭。日、俄爆發(fā)爭奪中國東北的日俄戰(zhàn)爭。

光緒三十二年(1906年 丙午)

正月 醇親王載灃之子溥儀(即宣統(tǒng)皇帝)生于醇王府,母為親王嫡福晉蘇完瓜爾佳氏。

七月 考察憲政大臣載澤呈遞密折,力請清廷當(dāng)機立斷,宣布立憲,以保政權(quán)。頒詔預(yù)備立憲,先行更定官制。內(nèi)閣、軍機處、外務(wù)、吏、禮、學(xué)各部及宗人府、翰林院仍舊,改巡警部為民政部,戶部為度支部、兵部為陸軍部、刑部為法部,工部并入商部,為農(nóng)工商部,增設(shè)郵傳部、軍咨部、海軍部、資政院、審計院。

光緒三十三年(1907年 丁未)

八月 光緒帝病重。立資政院,命貝子溥倫、孫家鼐為總裁。岑春煊北上京師掀起丁未政潮。

光緒三十四年(1908年戊申)

十月 光緒帝病危。懿旨:醇親王載灃之子溥儀在宮中教養(yǎng),載灃監(jiān)國為攝政王。光緒帝逝于瀛臺涵元殿,年三十八。懿旨:以溥儀入承大統(tǒng)為嗣皇帝,承繼穆宗為嗣,兼承大行皇帝之祧。尊慈禧太后為太皇太后。次日,慈禧逝。以皇后葉赫那拉氏為皇太后。

十一月 溥儀即位于太和殿,以明年為宣統(tǒng)元年。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強國號-XMhbQaYmz260.jpg)