即今北京。遼代稱燕京,后稱南京。金代亦稱燕京,后稱中都。元代亦稱燕京,后稱大都。洪武元年(1368年)八月,征虜大將軍兼右丞相徐達入元都,詔改大都路為北平府。明永樂十八年(1420年)改稱北京。清代沿用。辛亥革命后,于1928年6月改稱北平。1949年9月北平改稱北京。

文物南遷親歷錄——《典守故宮國寶七十年》即將出版

文物南遷親歷錄——《典守故宮國寶七十年》即將出版

時間:2003-12-31

1933年2月5日夜,北平全城戒嚴,故宮博物院的13,491箱文物,從神武門廣場起運,裝上兩列火車,南行平漢線,經隴海線轉入津浦線,開始了歷時10余年的南遷北返歷程……1949年2月22日,海軍運輸艦“昆侖號”駛抵基隆港,故宮博物院南遷文物中的2,972箱被運至臺灣……

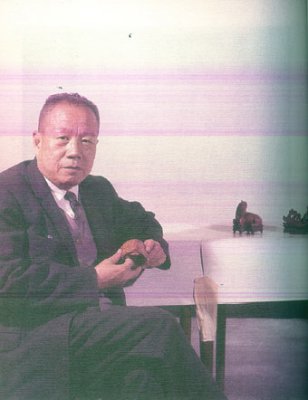

故宮文物南遷是中國當代文化史上神秘的一幕。為追述70年前這段令人感慨良多的往事,我院紫禁城出版社為社會各界讀者精心打造的、那志良撰寫的《典守故宮國寶七十年》將于2004年1月出版,這是一部作者親歷國寶南遷全程的回憶錄。1925年1月,著名學者陳垣先生介紹那志良到“辦理清室善后委員會”參與點查清宮文物。從此,作者開始了與故宮文物安危與共、典守研究的70年經歷。

在本書中,紫禁城出版社編輯人員對應相關文字內容,輯補了故宮檔案、人物舊照、有關文物圖片上百幅以饗讀者。

故宮文物南遷是中國當代文化史上神秘的一幕。為追述70年前這段令人感慨良多的往事,我院紫禁城出版社為社會各界讀者精心打造的、那志良撰寫的《典守故宮國寶七十年》將于2004年1月出版,這是一部作者親歷國寶南遷全程的回憶錄。1925年1月,著名學者陳垣先生介紹那志良到“辦理清室善后委員會”參與點查清宮文物。從此,作者開始了與故宮文物安危與共、典守研究的70年經歷。

在本書中,紫禁城出版社編輯人員對應相關文字內容,輯補了故宮檔案、人物舊照、有關文物圖片上百幅以饗讀者。

北平

神武門

文物南遷

1931年“九·一八事件”后,日本帝國主義占領我國東北,并進逼華北。為謀文物安全,當時遂有選擇精品遷址儲藏之籌備。文物運輸前,院方向行政院和地方軍政長官發出密電,請沿途保護。路線避開天津,繞道南下,以免遭日軍襲擊。列車全部是鐵皮車,車頂四周均架起機槍,車兩旁逐段有馬隊隨車馳聚,每到一站,地方官派人上車交差。重要關口,車內熄燈。 2月7日 第一批南遷文物起運。古物館452箱,圖書館602箱,文獻館1,064箱,共2,118箱。吳瀛等監運。3月5日抵滬。 3月15日 第二批南遷文物起運。秘書處426箱,古物館384箱,圖書館44箱、文獻館436箱,共1,290箱。俞同奎等監運。21日抵滬。 3月28日 第三批南遷文物起運。秘書處1,013箱又62包,古物館242箱,圖書館477箱,文獻館1,240箱,共2,922箱又62包。程星齡等監運。4月5日抵滬。 4月19日 第四批南遷文物起運。秘書處2,635箱又2包,古物館829箱,圖書館138箱,文獻館1,033箱,共4,635箱又2包。馬衡等監運。27日抵滬。 5月15日 第五批南遷文物起運。秘書處1,534箱,古物館724箱,圖書館154箱,共2,412箱。俞同奎等監運。23日抵滬。 南遷文物總計13,427箱又64包。附我院一同運滬者另有古物陳列所5,414箱,頤和園640箱又8包3件,國子監11箱。 1936年,南京朝天宮文物庫房建成后,南遷文物遂分五批運往南京。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮