2019年7月2日下午在兆祥所,研究室舉辦了“一場關(guān)于元大內(nèi)的討論”的講座,講座由研究室副主任于慶祥主持,岳升陽、王子林、徐海峰、王軍、徐華烽、徐斌六位專家分別作了發(fā)言。

一座龐大的元宮城,曾光芒四射,那些紫檀殿、棕毛殿、畏兀爾殿、盝頂?shù)睿讽斣∈遥钊松裢欢F(xiàn)在我們卻找不到元大內(nèi),哪怕是有一段墻、一塊磚、一根木樁的提示。它藏在哪兒呢?我們想它肯定就在我們身邊,不會消失得一干二凈,它一定在靜靜地、默默地注視著我們,……我們也在默默的探索、尋找,一場關(guān)于元大內(nèi)的討論就此展開。

岳升陽(北京大學城市與環(huán)境學院副教授)

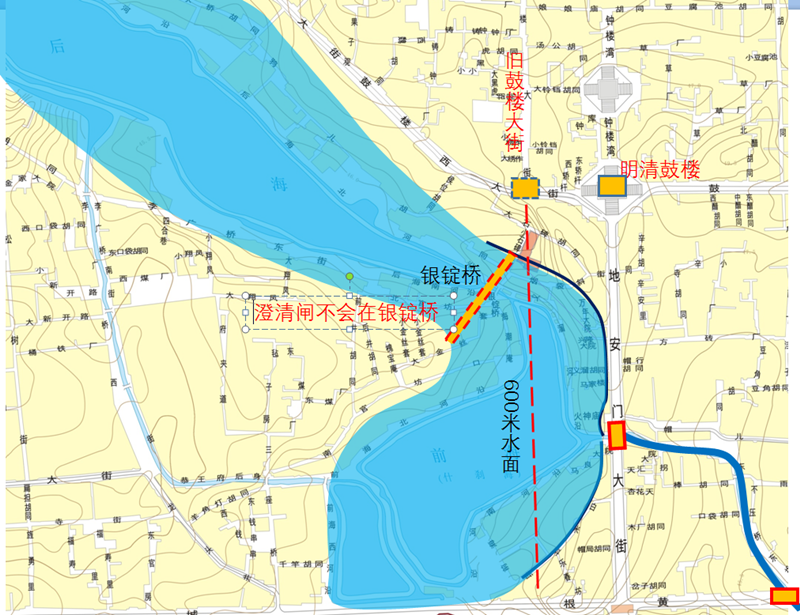

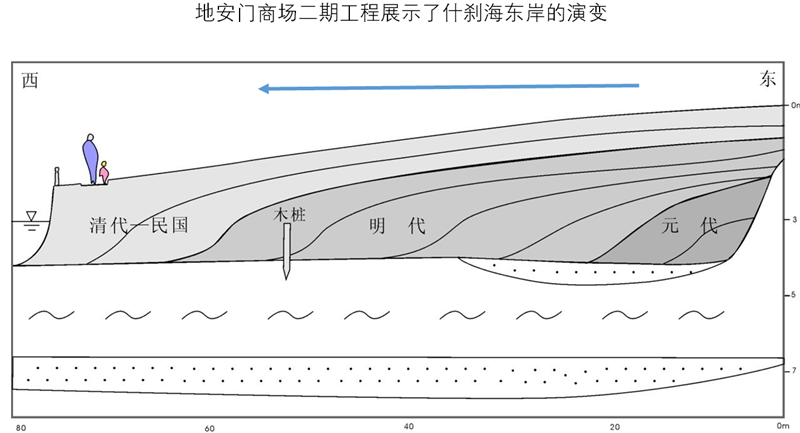

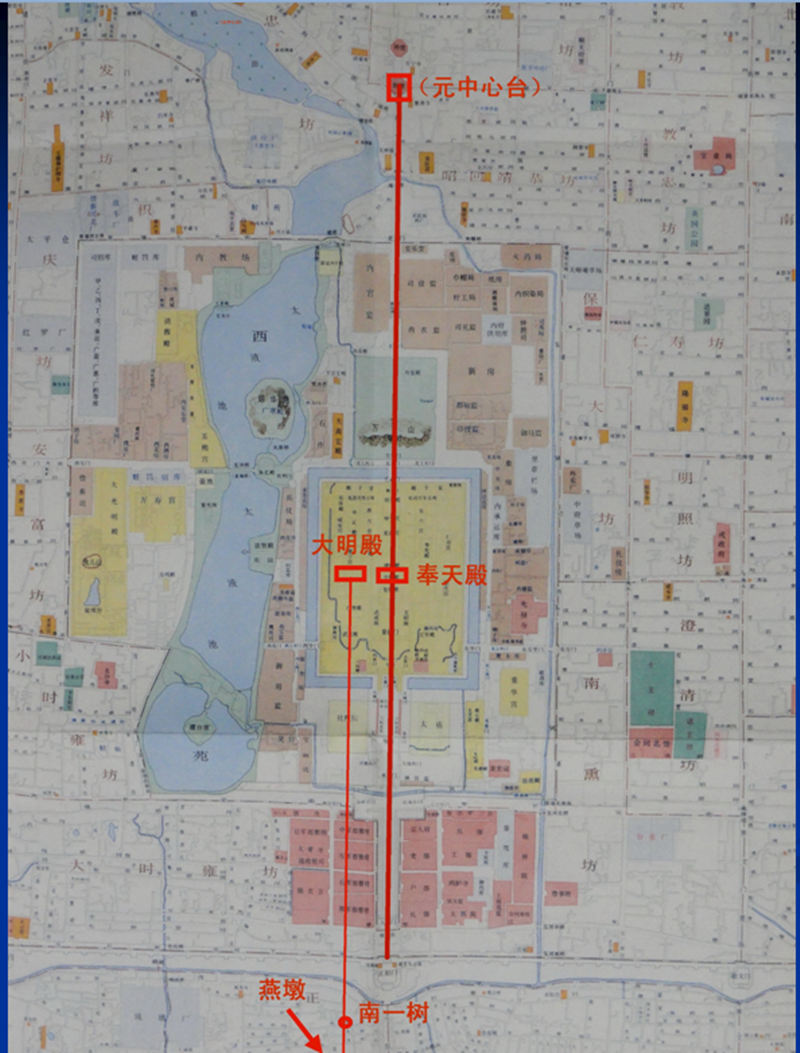

岳升陽教授提出要研究元大都宮城的中軸線,需要復(fù)原其地理環(huán)境,岳升陽教授通過近年來北京的施工考古發(fā)現(xiàn)找到了元代海子的東岸,并提出元代都城的中軸線不在舊鼓樓大街,寬闊的海子不利于設(shè)置宮殿軸線。;元大都的澄清閘不可能在銀錠橋;元大都的中軸線與明清北京城的中軸線應(yīng)在同一位置。在分析元宮城位置和中軸線時,應(yīng)考慮地形地貌的要素,這樣可使我們的分析更合理、更準確些,可以對故宮一帶的地層做些研究,搞清楚其沉積和演變特征。

徐海峰(故宮博物院研究館員、考古部副主任,故宮考古研究所副所長)

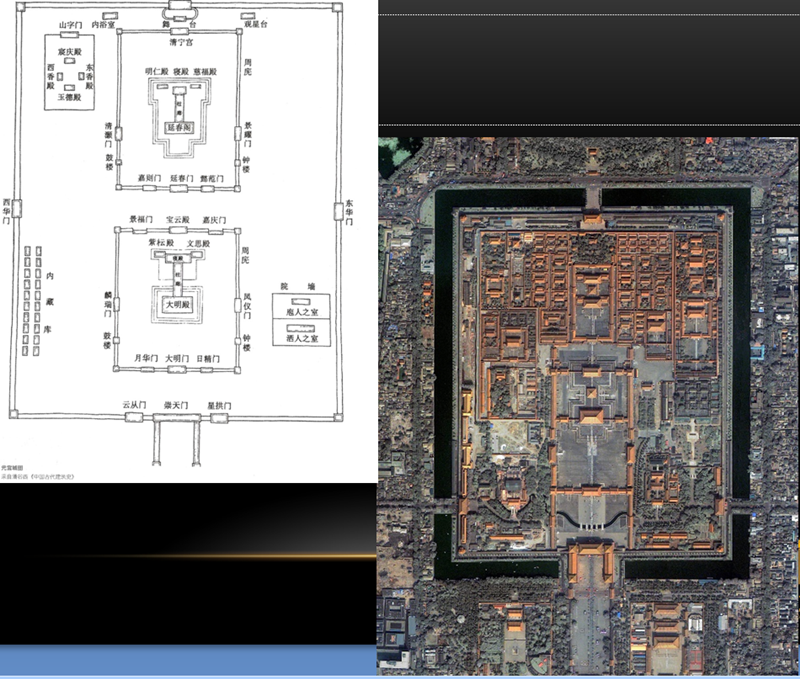

徐海峰研究館員從古今重疊型城址建筑遺存考古的角度介紹了故宮近年來的建筑考古發(fā)現(xiàn)。“古今重疊的城市內(nèi),對古代城市遺跡不可能進行大面積的考古發(fā)掘,因此,要研究古今重疊的城市,唯一的方法便是考察分析現(xiàn)代城市中所遺留的古代城市遺痕,并據(jù)以復(fù)原被埋在地下的古代城市的平面規(guī)劃和布局。” (徐蘋芳:《現(xiàn)代城市中的古代城市遺痕》,《中國城市考古學論集》,上海古籍出版社,2015年)在紫禁城統(tǒng)一不可分割的大遺址的框架下逐步拼綴出一幅紫禁城平面格局演變、歷史建筑沿革的復(fù)原圖。以“最小干預(yù)、拼圖式復(fù)原”、“局部發(fā)掘、見面即停”、“精細化、多樣化”為工作理念,開展紫禁城內(nèi)考古工作。在故宮內(nèi)發(fā)現(xiàn)了少量的建筑遺跡,但是由于目前受古建筑的限制,不能大規(guī)模發(fā)掘,其認為明清北京城的中軸線沿用了元大都的中軸線。

王軍(故宮博物院研究館員、故宮學研究所副所長、故宮建筑與規(guī)劃研究所所長)

王軍研究館員以元代齊政樓的方位考證元代中軸線。引用《尚書》、《周禮》、《漢書》等古文獻解釋了“齊政”的由來。齊政者,《書》“璇璣玉衡,以齊七政”之義。(析津志)齊政樓,都城之麗譙也。東,中心閣。大街東去即都府治所。南,海子橋、澄清閘。西,斜街過鳳池坊。北,鐘鼓。北樓正居都城之中。……上有壺漏鼓角。俯瞰城堙,宮墻在望,宜有禁。(析津志)其也認為明清北京城的中軸線沿用了元大都的中軸線。

2019考古最新發(fā)現(xiàn)的仰韶晚期時期北斗七星遺跡

徐華烽(考古學及博物館學博士,故宮博物院研究室副研究館員)

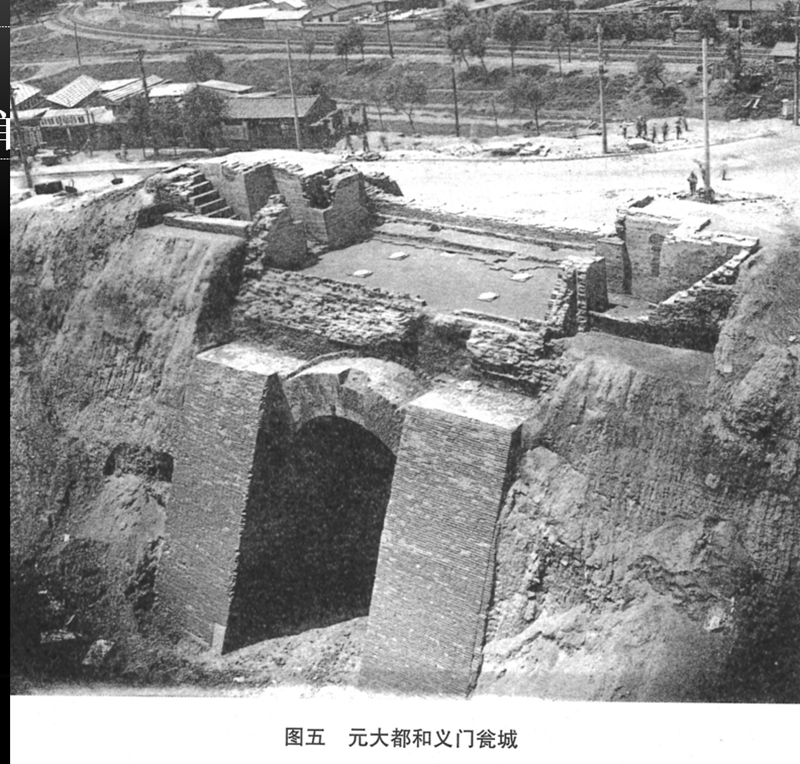

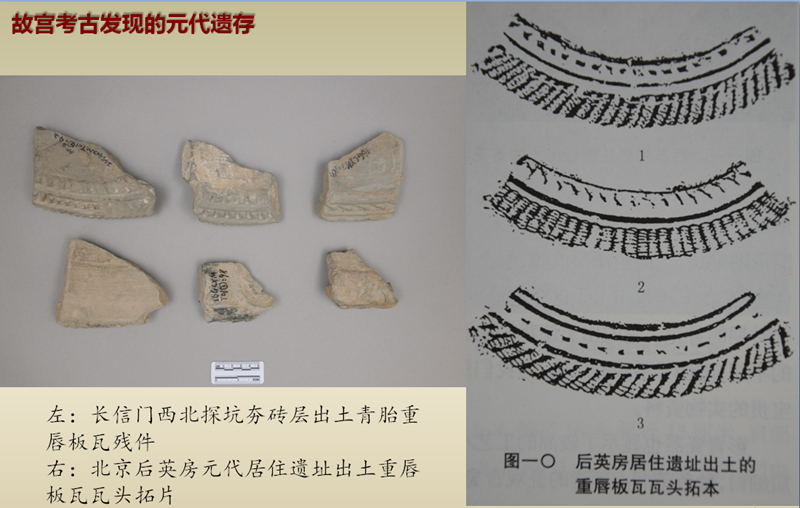

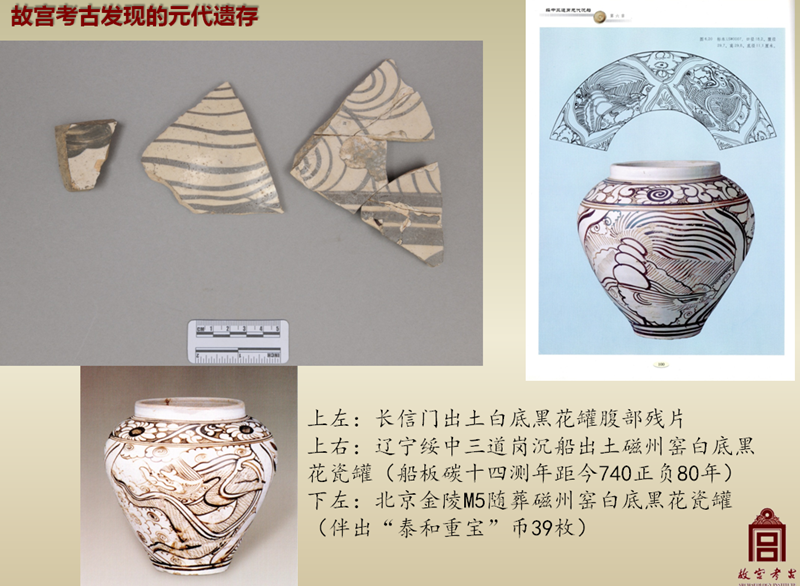

徐華峰副研究館員給大家介紹了故宮考古發(fā)現(xiàn)的元代遺存,根據(jù)以往相關(guān)工作和近年來考古調(diào)查發(fā)掘,對故宮考古發(fā)現(xiàn)的元代遺存獲得了一些認識: 1、考古學意義上元大內(nèi)基址的四至、門闕、重要宮殿的位置尚不明確,以往根據(jù)文獻推測的元大內(nèi)范圍和格局需要進一步廓清。 2、明清紫禁城大體偏北的元大內(nèi)區(qū)域,地處古高粱河道的東岸,從元大內(nèi)開始營建到明初建設(shè)紫禁城,結(jié)合規(guī)劃對地下建筑基址進行了精心營造,而后期改建最大可能地利用前代建筑基礎(chǔ)。這是研究元大內(nèi)相關(guān)問題的有利條件。從這個意義上講,元大內(nèi)的研究不僅僅是學術(shù)問題,更是事關(guān)故宮文化遺產(chǎn)保護的千秋基業(yè)。 3、目前僅靠有限考古學資料,難以對元大內(nèi)的四至、宮闕乃至營建分期開展研究,但可發(fā)揮歷史時期考古學 “補史”作用,或?qū)υ髢?nèi)局部、個別問題進行討論。下一步的故宮考古工作應(yīng)以整個北京城的考古工作為背景,立足元大內(nèi)的重要節(jié)點和中軸線問題抓住時機開展調(diào)查與發(fā)掘。 4、考古資料要充分利用科技檢測技術(shù),結(jié)合關(guān)于元大內(nèi)的文獻記載和圖像資料,開展多學科綜合研究,糾正已有的片面認識,才能開展對元大內(nèi)整體的、立體的探索,并逐步究查元大內(nèi)與明清紫禁城的關(guān)系。

徐斌(城鄉(xiāng)規(guī)劃學博士,故宮博物院宮廷部副研究館員)

徐斌副研究館員綜合梳理歷史文獻和故宮建筑、考古材料,借鑒北京歷史圖像和宋、遼、金、元、明宮城研究,運用古代城市“規(guī)畫”研究方法,提出新的元大內(nèi)規(guī)劃復(fù)原方案,可以為元大內(nèi)研究提供新視角、補充新證據(jù);為推動元大都整體復(fù)原、古代宮殿制度研究、首都核心區(qū)域價值挖掘展示提供參考。元大內(nèi)規(guī)劃實現(xiàn)了山川定位、方圓構(gòu)圖、規(guī)劃模數(shù)、象天法地的統(tǒng)一, 是中國古代都城規(guī)劃的集大成者,標志著古代“規(guī)畫”理論和方法的成熟。

王子林(故宮博物院研究館員、研究室副主任、宮廷原狀研究所所長)

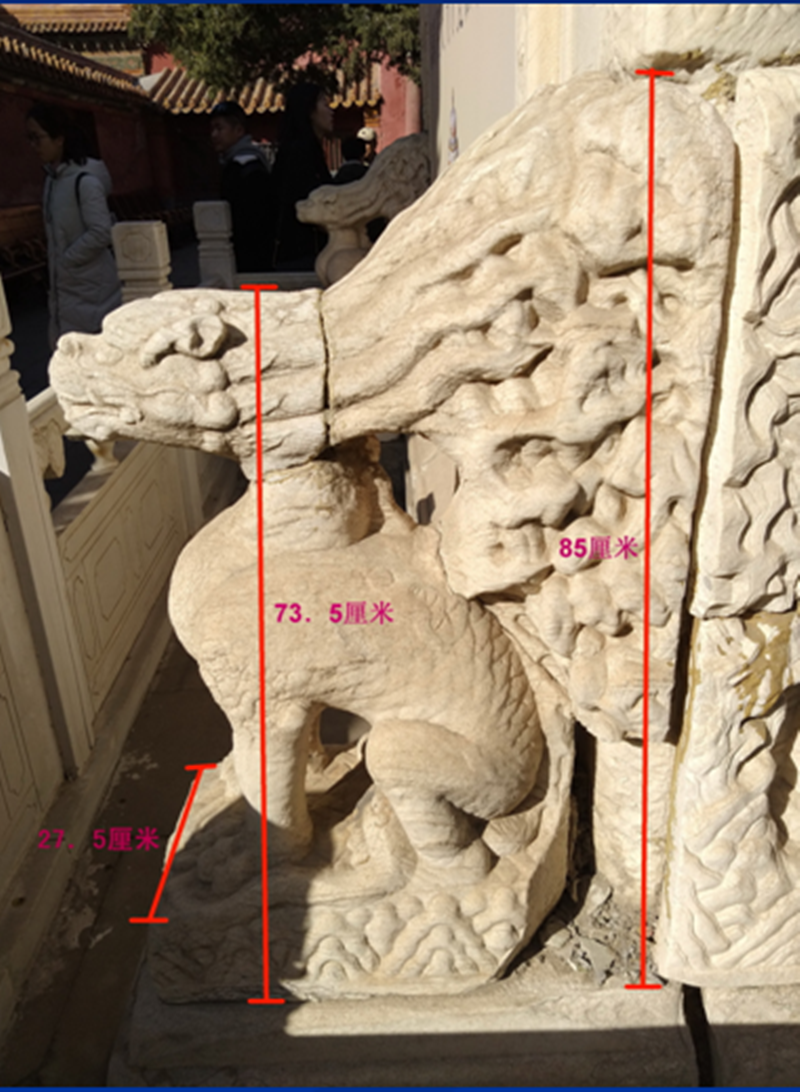

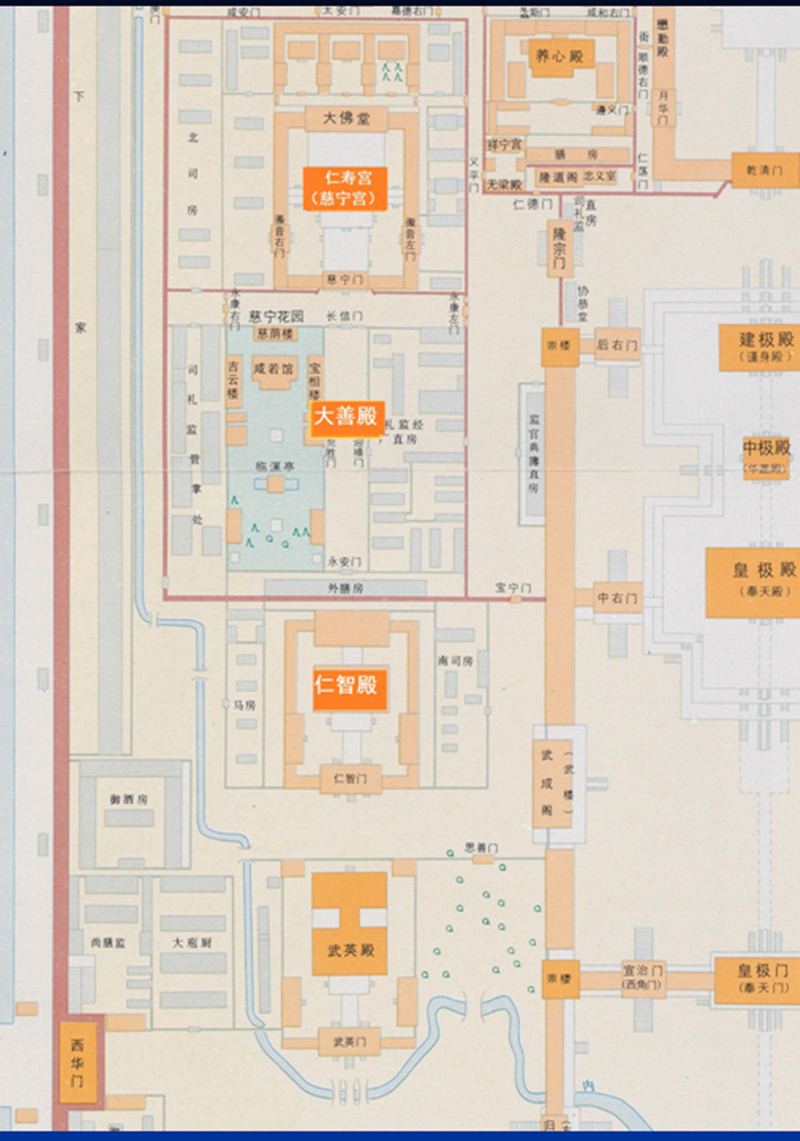

王子林研究館員做了最后發(fā)言,《南村輟耕錄》記圓坻即團城東有木橋長120步,直通大內(nèi)夾垣,可確定元大內(nèi)西北夾垣距團城37米,又元大內(nèi)與明清紫禁城的面積幾乎是一樣的,只是明清紫禁城作了平行的東移。也就是說元大內(nèi)中軸與紫禁城中軸沒在同一條線上,故認為元大內(nèi)較明清紫禁城偏西;在故宮西路發(fā)現(xiàn)了仁壽、大善、仁智三座大殿,從燕王府由元大內(nèi)改造而來,西宮由燕王府改造而來的邏輯,證明這三座大殿是永樂帝的潛邸,也是元大內(nèi)中軸所在處。為了保存永樂帝的潛邸,是紫禁城中軸東移的根本原因。從而造成紫禁城東西建筑嚴重不對稱;元大內(nèi)里沒有金水河,永樂帝于新設(shè)計的紫禁城里按祖制南京紫禁城開挖了一條金水河,但是金水河與仁智殿之間的空間有限,造成武英殿區(qū)域空間局促,武英門墻角打破了河岸上的漢白玉欄桿。從而也牽出了今斷虹橋不是原周橋中虹所在的位置,而是從麗正門內(nèi)拆移過來的。其提出元大內(nèi)中軸終于大明殿,故不存在中軸向北穿過后海。

今斷虹橋靠山獸

今景仁宮靠山獸

朱棣潛邸中的三大殿

元大內(nèi)中軸線終于大明殿

講座現(xiàn)場

此次關(guān)于元大內(nèi)的討論,各位專家從文獻、考古、建筑規(guī)劃、地理環(huán)境等方面,各抒己見,難免互相碰撞,但只有碰撞才會產(chǎn)生火花,“道并行而不相悖”,或許這樣才能求證其詳,接近真實。由于目前考古發(fā)掘受到現(xiàn)實環(huán)境的限制,元大內(nèi)的具體位置存在爭議,或許隨著新的材料新科技的出現(xiàn),元大內(nèi)的神秘面紗定會被世人揭開。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮