2019年12月5日下午在紫禁書院,邀請來自北京大學的彭鋒教授進行了題為“《華山圖》與現象學”的講座。該講座為故宮研究院學術講壇第七十二講,也是故宮博物院故宮研究院與北京大學人文社會科學研究院合作舉辦“北京大學系列學術講座”的第三講,由研究室副主任王子林主持。

彭鋒,北京大學藝術學院院長、教授,教育部長江學者特聘教授。從事美學和藝術理論的研究及教學。

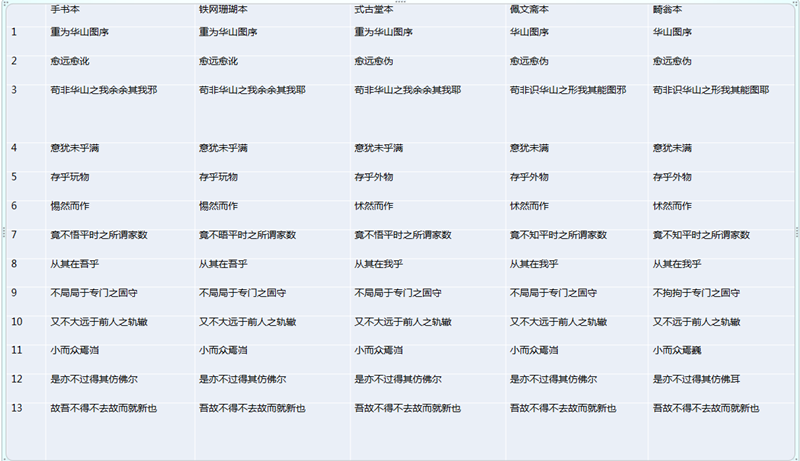

首先,彭鋒老師介紹了此研究的緣起。王履《重為華山圖序》中的“茍非華山之我余余其我耶”,在《華山圖序》中變成了“茍非識華山之形我其能圖耶”。兩句之間的差別超出了筆誤的范圍,而在20世紀一直以《華山圖序》流行。為了證實兩個句子的可信性,彭老師通過《重為華山圖序》(手抄本)、《鐵網珊瑚》《式古堂書畫匯考》《御定佩文齋書畫譜》《畸翁畫敘》(俞劍華編《中國畫論類編》)中的文字對比,顯示手寫本、鐵網珊瑚本、式古堂本中的收錄基本相同,佩文本與畸翁本基本相似。而導致《重為華山圖序》文字變化的關鍵在于佩文本。從變化看,佩文本有意改動了鐵網珊瑚本的文字,可能是編校者為了文本通俗易懂而為之。

接著,彭老師稱,現代美術史發現了王履,也遮蔽了王履。現代美術史家之所以重視王履,重要的原因在于他關于形與意的辯證關系論述,尤其是對“形”的強調。“吾師心,心師目,目師華山”與西方繪畫的步驟基本一致,王履的寫實態度和精神也是得到西方美術史家重視原因之一。然而,現代美術史的作者都只看到篡改過的《華山圖序》,加上過于看重形與意的關系的論述,忽視了背后潛藏的 “真我” 與“真物”的論述。

《重為華山圖序》中蘊含了豐富的哲學思想。形與意,“畫雖狀形,主乎意。意不足,謂之非形可也。雖然,意在形,舍形何所求意?故得其形者,意溢乎形。失其形者,形乎哉?”序中談到繪畫要壯形又要達意,王履通過先觀察形,再解決意,最后借助機緣巧合或者頓悟將二者統一結合。解決了意和形的辯證關系。從與違,從是從我,更是從理,從自然。不局限于家法,又不遠離家法。也就是宗與不宗的關系,他認為是“處夫宗與不宗之間”,也就是既不完全違背家法,也不完全固守家法。凡事沒有一成不變的規則與方法,跟根據實際情況判斷。常與變,王履以大自然中的山為例,區分了三種形式:常、變、變之又變。常與變相對又相關,變之又變沒有任何規律可循,是一種無名的存在。我們不能依據以往的任何家教、規則理解它,必須放棄已有的概念,全新投入新的體驗中。

王履《重為華山圖序》中真正蘊含的是真我與真物的哲學理念。王履“吾故不得去故而就新也”,去故而就新的我是新我,新我與變之又變的新物相遇,用新物激發新我。“茍非華山之我余,余其我邪”,華山對于王履是變之又變的新物,“抵前厓,逕忽斷……閉視聽,一步半歇……尚稱腳腳踏墜魂,吾今何稱哉?……二仆先句示所以登,余匍匐踵其后以式,大喘不自禁,因而布伏嶺背,竊窺其旁,則深入不見底,安知其幾千仞……遂膽掉股栗不能動。”王履通過親身登臨華山,華山之險給他的靈魂帶來了巨大的震撼,在大驚大恐中得到了大徹大悟,將王履從以往的家數中解放出來,放空了自己,找到了新我,回到了真我。王履關于“我”的論述,在十套的《畫語錄》中也得到了回響。

最后,彭老師談到,大部分作者看中形和意的辯證關系,文中更重要的內容在于對真我與真物的解讀。《重為華山圖序》中“茍非華山之我余,余其我邪”是對“真我”與“真物”的提示和闡述。由于文本遭到篡改,“真我”的內容蕩然無存,“真物”的內容自然失去了支持。彭鋒老師力求《重為華山圖序》的本來面目,揭示其中“真我”與“真物”的內容,對于我們理解王履、中國繪畫乃至中國美學都有重要的意義。

講座現場氣氛熱烈,聽眾互動交流不斷。主持人總結到,彭老師用五個本子的對照考證,給我們帶來一場精彩的詮釋。《孟子·盡心上》中講:盡其心者,知其性也,知其性,則知其天也。真我也就是“盡其心”,王履的方法論啟示我們學術的探究也應該回到真我,放棄成規。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮