【故宮學人講故宮】第四期第一講

故宮是一座宏偉壯麗的宮城,是先民智慧的結晶,是華夏文明的縮影,是文化昌盛的镃基。建筑1050座,房屋8750間,藏品186萬余件套,每一件藏品,每個建筑構件,甚至一草一木,無不閃爍著熠熠的文明之光,無不承載著深厚而廣博的文化之脈。它又是一座博物館,還是一處世界文化遺產地,更是一所學術研究重鎮。故宮研究院學術講壇推出“故宮學人講故宮”系列,故宮學人將多年的研究成果,付諸于傳播,從“物”出發,致廣大而盡精微,講好故宮故事,講好故宮文化。感知精美文物,領略傳統文化的博大精深和無窮奧妙。

2023年3月22日下午,故宮博物院副研究館員、書畫部書法組組長郝炎峰老師作題為“‘國子文脈——歷代進士文化藝術聯展’的結構營造與意涵表達”專題講座。郝老師主要研究方向為古代書法和書畫鑒藏。曾參與主持《石渠寶笈特展》《予所收蓄永存吾土——張伯駒先生誕辰120周年紀念展》《幾暇怡情——乾隆朝君臣書畫特展》等展覽,參加國家出版基金《清宮圖典》等項目,主編《故宮博物院藏品大系》多卷,發表《乾隆御制詠側理紙詩及相關問題》等論文多篇。

該講座為“故宮學人講故宮”系列講座第四期第一講。“故宮學人講故宮”系列,是故宮研究院推出的專題系列講座,旨在為故宮學人搭建講好故宮故事、講好故宮所承載的中華優秀傳統文化的學術平臺。此次講座由故宮學研究所研究館員李文君老師主持,故宮研究院和一汽集團紅旗品牌聯合主辦,研究室承辦。講座在建福宮花園敬勝齋舉行,來自院內外50余名聽眾現場聽取了講座。

主講人郝炎峰老師

本次講座內容主要包括展覽概況、結構營造和意涵表達三部分。在第一部分展覽概況中,郝老師首先介紹了“國子文脈——歷代進士文化藝術聯展”的源起。進士是中國古代科舉考試最高一級的功名。進士科自隋代始立,后演化成唯一的科目,考取進士是天下讀書人實現為國貢獻才華的奮斗目標。他們勤勉苦學、逐級應試,最終登科及第、大展宏圖,并深刻影響著一個時代的政治、經濟、文化乃至國家的命運。

科舉制度是中國古代一項通過考試選拔人才和官員的制度,創始于隋代,確立于唐代,是在之前世卿世祿制、察舉制、征辟制、九品中正制的基礎上,采取的“公開考試、公平競爭、擇優錄取”新的人才選拔方式。科舉制度經過宋代的改革,至明清時期達到鼎盛,隨之走向衰敗,最終在光緒三十一年(1905)被廢止,前后歷經一千三百年之久,對中國古代社會的影響之廣、之深,超越了任何一項典章制度。科舉考試為國家選拔了大量人才,這些中華民族的優秀代表,許多成為治國理政、保國守疆的棟梁,還有很多在文學、詩詞、書畫、史學等領域取得了非凡的成就。同時,科舉制度還造就了傳統文化里“金榜題名”“五子登科”“同年之誼”等眾多文化現象,涌現出許許多多良好的家教家風的軼事和勤學奮斗的勵志故事。

講座現場

郝老師在介紹展覽概況時講到,故宮博物院、北京市文物交流中心(原北京市文物商店)、孔廟和國子監博物館保存著大量與進士有關的文物和古跡。故宮博物院的文物藏品體系完備、涵蓋古今、品質精良、品類豐富;北京市文物交流中心是全國最大的國有文物經營單位,保存著眾多的明清進士作品;孔廟和國子監博物館是在北京孔廟和國子監的基礎上建立起來的,國子監是元、明、清三代國家管理教育的行政機關和最高學府,在古代科考中有著重要的地位和作用。策展團隊以三家單位豐富的館藏文物資源為依托,選取有關進士出身的在文化和藝術領域作出重要貢獻及成就的人物的藏品,深入發掘文物藏品中蘊含的中華民族優良傳統和華夏兒女優秀品格,如家教家風、不懈奮斗、修齊治平的家國情懷等,講好文物故事和人物故事。

本次展覽選取的展品限定為進士相關文物,選擇標準緊扣文化藝術展主題,兼顧藏地、時代、地域、民族、文物類別、書體、裝裱形式等,展出文物191件,涉及進士113人,時代涵蓋唐、宋、元、明、清,地域涉及18個省份,民族兼及漢族、滿族、蒙古族,文物類別有書法、繪畫、碑帖、古籍、器物、家具等,裝裱形式卷、軸、冊、對聯、扇面、橫皆有涉及。

第二部分結構營造上,郝老師按照單元順序向聽眾介紹了本次展覽。第一單元進士之路,通過不同類別的文物,向觀眾展示進士的來歷和科考的影響。可以說,進士之路是一條漫長之路、擁擠之路、艱辛之路。這一單元分為四個主題,分別是讀書、考試、慶賀和影響。以影響方面為例,科舉時代,讀書人崇拜“魁星”,所以當時建造的魁星閣遍布全國。考場外,還有專門售賣木雕或者泥塑的魁星,供士子們祈福。從隋唐到明清,出現的小說、詩歌、散文,戲劇、民間文學,大部分都或直接或間接的與科舉考試有關。可以說,科舉考試是中國傳統文學藝術創作長久不衰的題材。

青花釉里紅魁星圖瓶

第二單元博學鴻儒,主要展示歷代進士在文化方面所取得的成就和影響。按照時代排序,通過文物展現不同時期在道德、重大文化工程、理學、心學、思想、考據、史學、小學、農學、金石學等各方面作出重大貢獻、有崇高歷史地位的進士群體。他們當中,有人以淵博的學識與深邃的思想飲譽后世,成為一代鴻儒,學術影響經久不衰;有人在《永樂大典》《古今圖書集成》《康熙字典》《四庫全書》等大型文化工程中擔任要職,起到了至關重要的作用。宋代的范仲淹、朱熹,明代的解縉、王守仁、王世貞,清代的紀昀、趙翼、阮元、俞樾等都是杰出的代表。

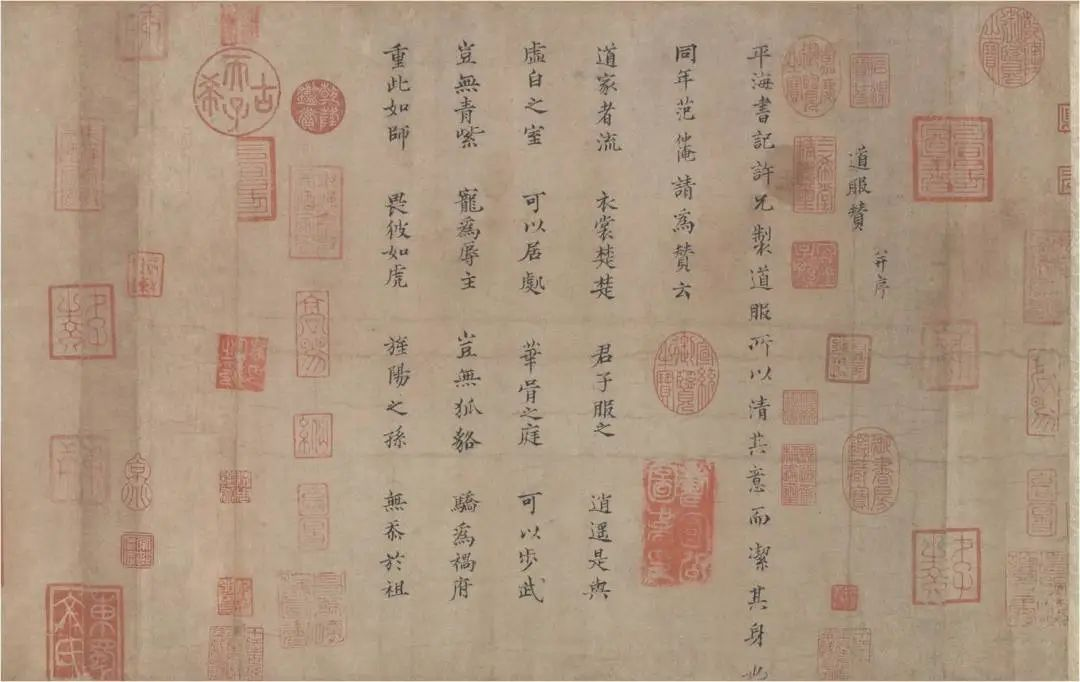

范仲淹 《楷書道服贊卷》

第三單元藝苑群英,主要展示歷代進士在藝術方面取得的成就和影響。按照時代排序,通過文物展現唐、宋、元、明、清各個時期在詩詞、書法、繪畫、藝術理論、鑒藏等不同藝術領域有較高造詣的人物。唐代的顏真卿、杜牧,宋代陸游、趙孟堅,元代楊維禎(楨)、泰不華,明代董其昌、倪元璐,清代梁同書、何紹基、董邦達、錢維城等人的作品都在這單元展出。

趙孟堅《墨蘭圖卷》

講座的第三部分是意涵表達。如果說結構營造是明線,這部分就是展覽的暗線,也是郝老師著重講解的部分。本次展覽立意是觀文魁之翰墨華章,念鴻儒之學問德操。在欣賞文物的同時,深入發掘文物中蘊含的中華民族優良傳統和華夏兒女優秀品格,達到“啟迪思想、溫潤心靈、陶冶人生”的目的。郝老師談到“國子文脈”的含義,以人來比喻,“國”是孕育他的土壤,“子”是他的本體與源泉,“文”是他的魂魄,“脈”是他的律動與軌跡。在意涵表達上,主要從家教家風、親情、友情、熱情、傳承、奮斗六個方面進行了闡釋。其中家教家風部分以陸隴其《致兒宸徴家書》卷為例。陸隴其是康熙九年(1670)進士,官至四川道監察御史,是康熙時期清廉官員的典范,也是清代第一位從祀孔廟者。他在信中向小兒子講授了為何讀書和如何讀書的問題,他告訴兒子讀書的功用:“古人教人讀書,是欲其將圣賢言語身體力行,非欲其空讀也”,又講了讀書方法是“要用心,又不可性急。‘熟讀精思,循序漸進’,此八個字,朱子教人讀書法也”。既有讀書的思想觀念指導,又有具體讀書方法,既能指明方向,又有可操作性。陸隴其還叮囑兒子要保重身體,“日間飲食,不可太少”“努力加餐飯”,舐犢之情,可見一斑。此外,為了讓16歲的小兒子讀得更明白,他還專門做了句讀,觀者很難不被這位老父親的耐心、細心所感動。

陸隴其《致兒宸徴家書卷》(部分)

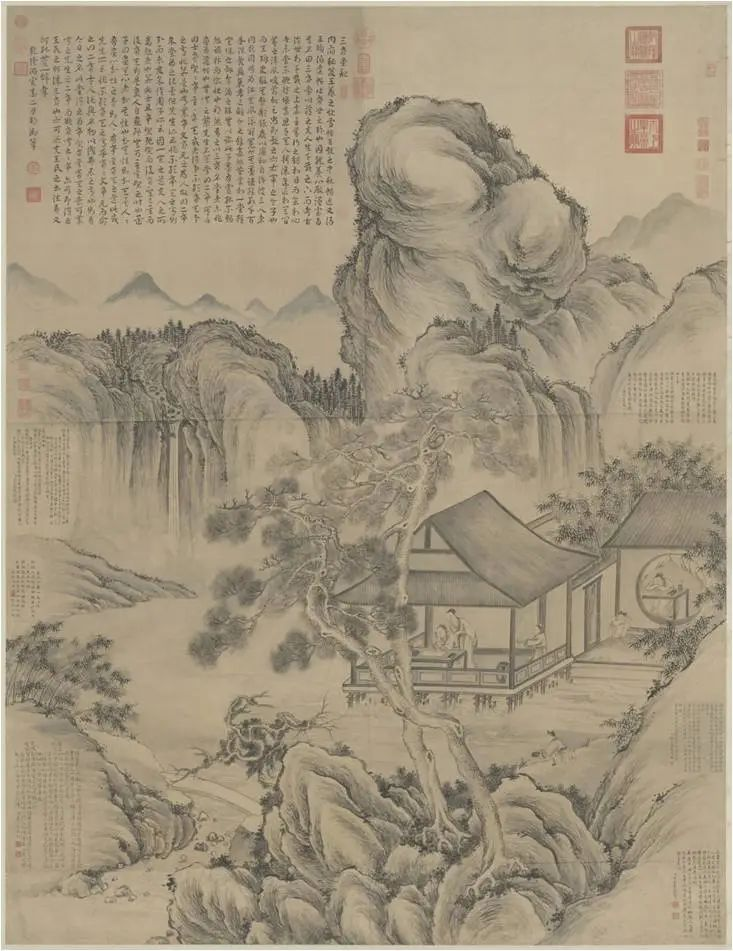

傳承方面以董邦達《三希堂記意圖》為例。董邦達,清雍正十一年(1733)進士。善書畫,篆隸頗得古法,山水宗法元人,善用枯筆。乾隆十一年丙寅(1746)正月,乾隆帝得到東晉書家王珣的《伯遠帖》,他將此帖和之前進入內府的王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》視為“希世之珍”,把養心殿西暖閣溫室命名為“三希堂”,專門用于貯藏這三件作品,以此來表達自己的珍視。乾隆帝隨即命董邦達創作一幅貼落畫,用以裝飾“三希堂”。王羲之開創了一個時代,他是新時代的起點,“上追二王”又成為眾多后人追溯的終點。《三希堂記意圖》是借鑒了錢選《觀鵝圖》的構圖和畫面表達創作而來的,后來金廷標又借鑒《三希堂記意圖》創作了《掣筆圖》。通過“三希堂”的命名和《三希堂記意圖》的創作,體現出對書畫藝術的傳承和發揚,對文脈的堅守。

董邦達《三希堂記意圖》軸

歷代進士的奮斗方面以張謇的《致端緒北上札》為例。張謇,清光緒二十年(1894)狀元,中國近代實業家、政治家、教育家,先后創辦大生紗廠、通州師范學校、南通博物苑等。此件為1912年張謇寫給端緒的信札。端緒,字仲綱(岡),信中提及的“陶公”,即其兄端方。光緒三十一年(1905),張謇創建了南通博物苑,開中國文博事業之先河,成為中國人獨立創辦的第一座現代意義上的公共博物館。為了擴充館藏,張謇不僅將自己的收藏悉數捐獻博物苑,還四處奔波,在社會上廣泛征集文物。這封寫給端緒的信就反映了其征集文物的一個側面。從信中可知,端方曾答應要以“拓本數十、陶器十數”相助。端方也有建博物館的想法,并于1911年五月邀請張謇參觀他正在籌建的海王村博物館,許諾在完成建設后,分一些重復品陳列于南通。1911年,端方意外去世,第二年,張謇給端緒寫了這封信,又談及此事,同時開列出60種金石類文物名單,希望能夠“踐陶公之約”,“以永公之精神及遺愛于南中”,殷殷期盼之情溢余紙端,讀來使人真切感受到張謇為籌辦博物苑和實現救國理想的良苦用心。

張謇《致端緒北上札》(部分)

此外,郝老師還介紹了很多展品中蘊含的親情、友情和熱情的故事。通過介紹,大家不僅認識到歷代進士們創造的文化藝術成就,更從這些精心挑選的文物展品蘊含的故事里感受到了一個個鮮活的歷史人物以及先賢們的溫度和力量,這些匯成中華民族優良傳統和華夏兒女優秀品格,讓人感受到中華文明的源遠流長和強大生命力。

本次講座全面系統地介紹了“國子文脈——歷代進士文化藝術聯展”的概況,由表及里,深入淺出,使到場聽眾受益匪淺。在現場提問環節,聽眾反映熱烈,提問從考取進士后的任職、俸祿到展覽主題的確定、展品的選擇等都有所涉及。講座結束后,多位聽眾意猶未盡,紛紛上前和郝老師就其他相關問題繼續進行了交流學習。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮