——“故宮學人講故宮”系列講座第五期第四講

講座海報

2023年11月24日上午,故宮博物院研究館員嚴勇老師作題為“清代宮廷服飾制度及其文化內涵”的專題講座。嚴勇,故宮博物院宮廷歷史部主任、研究館員、院學術委員會委員、宮廷服飾織繡研究所所長,中國文物學會紡織文物專業委員會副主任委員,中國藝術人類學會刺繡專業委員會副主任委員,國家社科基金評審專家,北京市博物館協會保管專業委員會副會長。清華大學藝術博物館、中央民族大學博物館、北京服裝學院博物館和東華大學博物館等高校博物館專家委員會委員。研究方向主要為清代宮廷服飾、中國古代織繡書畫藝術和明清織繡等。

主講人嚴勇老師

該講座為“故宮學人講故宮”系列講座第五期第四講。此次講座由故宮博物院宮廷歷史部副主任、研究館員郭福祥老師主持,故宮博物院故宮研究院和一汽集團紅旗品牌主辦,故宮博物院研究室、數字與信息部承辦。講座在故宮文化資產數字化應用研究所(數字所演播廳)舉行,來自院內外50余名聽眾現場聆聽了講座。

主持人郭福祥老師

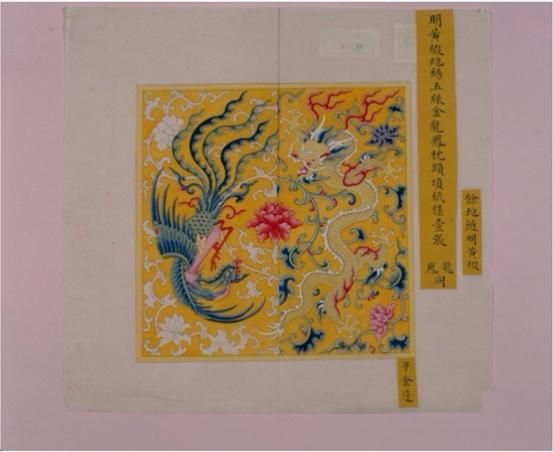

嚴勇老師簡要介紹了本次講座的兩部分主要內容,第一是清代宮廷的服飾制度,第二是清代宮廷服飾的文化內涵。接著嚴勇老師從“清代宮廷服飾的制作過程及織造工藝”展開講座。介紹了清代宮廷服飾制作中的圖樣以及北京的內織染局,江南的南京、蘇州和杭州三處織造局。指出清代宮廷服飾的制作是在北京繪制好圖樣之后再發往江南,由各局按樣織制。南京的江寧織造局主要生產云錦。蘇州織造局主要生產織錦、緞、紗、綢、絹等,以仿宋錦、緙絲、蘇繡和漳絨最為著名。杭州織造局主要織造綢、綾、羅等織物,尤其以素色織物和暗花織物最具代表性。并且,清代皇帝還會對服飾的材質、樣式和尺寸都提出明確的要求。在這一部分的最后,嚴勇老師詳細介紹了清代宮廷服飾所使用的緝米珠繡、妝花緞、織金緞、漳絨、漳緞、天華錦、金寶地錦等材質的具體工藝特征。

明黃緞地繡五彩金龍鳳枕頭頂紙樣

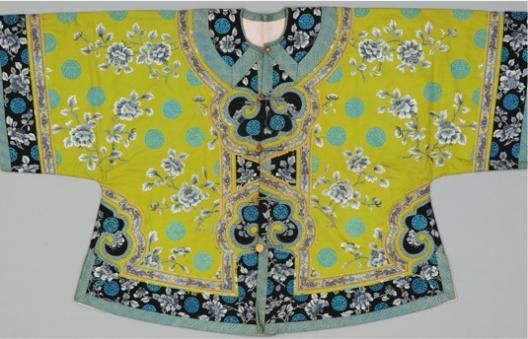

接下來嚴勇老師介紹了“清代宮廷服飾的種類及其使用制度”,詳細講解了清代皇帝的禮服、吉服、常服、行服、戎服、雨服、便服,和清代后妃的禮服、吉服、常服、便服等主要服飾的搭配和使用。等級規格最高的禮服是帝后在祭祀、朝會等重大典禮時所穿的服裝。吉服是帝后在喜慶節日等場合穿用的服裝,也即是人們通常所說的“龍袍”。常服穿用于大祀的齋戒期內及經筵、恭上尊謚、恭奉冊寶等莊重恭敬的場合。其面料、顏色、花紋也有一定規定,通常以素色和暗花為主。行服是清代皇帝外出巡行、狩獵、征戰時所穿的服裝,是滿族獨具民族特色的服裝。戎服是皇帝參加軍事活動時所穿服裝,主要是檢閱軍隊時穿用的大閱甲。雨服是清代皇帝在下雨時所穿的服裝。清代服飾典制有記載,皇帝雨服有6種形式,都是明黃色,但需要注意的是故宮藏品中未見實物。便服是清代帝后日常閑居時穿用的服裝,包括便袍、馬褂、氅衣、襯衣、坎肩、襖、衫、斗篷、褲等,其形式繁復多樣、顏色與紋樣豐富多彩、穿著舒適宜人。

皇帝朝袍

在講座的第二部分,嚴勇老師首先介紹了“清代宮廷服飾所反映的等級制度”。清代統治者制定的服飾制度體系之龐雜、條律之瑣細在中國歷代服飾史上無出其右。概括的說從高到低可分為三個大的等級:一是帝位級,包括皇帝及后妃。二是爵位級,包括皇子、親王、郡王、貝勒、貝子、鎮國公、輔國公、鎮國將軍、輔國將軍、奉國將軍、奉恩將軍等皇親貴族,以及公、侯、伯、子、男等。三是官位級,包括一至九品的各級官員。每個大的等級中又有若干小等級,每一級人員必須嚴格遵守其相應服飾等級的限定,不得擅自僭越。

具體而言清代宮廷服飾等級主要是通過服飾的質料、款式、顏色、紋樣、飾物五大重要組成元素來體現的。在質料方面,如禮服中的端罩質料有黑狐皮、紫貂皮、青狐皮、貂皮、猞猁猻皮、紅豹皮和黃狐皮七種,使用是按照質料的等級依次排列的。在款式方面,如開裾的數量反映了等級的高低,開裾多者等級高。在顏色方面,等級最高的顏色是明黃色,只有皇帝、皇太后、皇后和皇貴妃才可享用。皇帝之下的臣屬,朝服的顏色則相對簡單得多,皇太子朝服為杏黃色;皇子為金黃色;親王、郡王的朝服為藍及石青色,若蒙皇帝賞賜金黃色者,亦得以穿用;貝勒、貝子、固倫額駙、鎮國公、輔國公、和碩額駙的朝服不許用金黃色,其余顏色隨便用;公、侯、伯下至文武四品官、奉恩將軍、縣君額駙等人的朝服,用藍及石青色;文武五品至九品,則只能用石青色一種顏色。在男吉服中,皇帝龍袍色用明黃,皇太子龍袍用杏黃,皇子蟒袍用金黃,親王以下至文武九品官的蟒袍用藍色及石青色。在后妃服裝中,用顏色來區分等級也十分嚴格。皇太后、皇后和皇貴妃的朝袍、龍袍顏色用明黃色;皇太子妃用杏黃色;貴妃、妃用金黃色;嬪、皇子福晉、親王福晉以下至縣主用香色;貝勒夫人、貝子夫人以下至七品命婦,除前述明黃色、杏黃色、金黃色、香色不可用外,可用藍色及石青諸色。后妃及命婦的彩帨也以顏色來區分等級凡此種種不勝枚舉。

圖六 草綠色江綢繡水墨牡丹品月團壽紋對襟夾馬褂

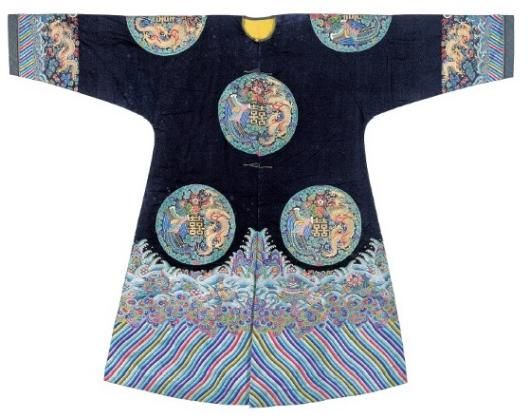

在紋樣方面,清代服飾紋樣中,最高貴的花紋為龍紋和十二章紋,代表了皇權的至高無上,是皇帝御用的神圣不可僭越的專用花紋。皇帝以下的各級臣屬,其吉服不能稱作“龍袍”,只能叫“蟒袍”。到了乾隆時期,清朝的補服制度最終定型,各級爵位和文武官員的補服也都有了明確的定制。從名稱上看,袞服、龍褂、補服,等級依次遞減;從補子的形狀上看,圓形補子的等級高于方形補子;從紋樣數量上,團紋越多,等級越高;從紋樣內容上看,正龍、行龍、五爪蟒、四爪蟒、飛禽和走獸等級依次從高到低排序。飛禽和走獸又分別以其珍稀和兇猛程度從高到低排序。在飾物方面,如男冬朝冠的冠頂飾物,等級依質地從高到低的順序是:東珠、紅寶石、珊瑚、藍寶石、青金石、水晶、硨磲、素金、鏤花金。諸如此類的等級規定不勝枚舉。清代統治者正是這些詳盡的規定,確立了自帝王至普通官員服飾外觀的等級差別,從而達到“辨等威,昭名秩” 的統治目的。

光緒石青色綢繡八團龍鳳雙喜綿褂

講座最后,嚴勇老師介紹了清代宮廷服飾中所體現出的滿、漢文化相互影響與融合的現象。清朝立國之后,一方面全面廢除了中國古代漢族服飾傳承了上千年的寬衣博袖式,而強制推行本民族具有游牧騎獵特色的緊身窄袖式服裝,以衣冠服飾的改變來作為王朝興替的重要標志,表明他們對本民族文化的高度重視和竭力維護。服飾質料和服裝式樣,自始至終所竭力恪守民族傳統,在有清一代近三百年間基本上未做更易。另一方面,傳統漢族服飾文化的力量依然十分強韌。清代宮廷服飾自然不可避免地繼承和吸收了大量歷代漢族傳統服飾的特點。同時,嚴勇老師還簡要介紹了清代皇帝服飾中的主要漢文化因素,指出其中的服裝制式、裝飾、顏色、圖案等在很多方面都與漢族傳統文化有著緊密的聯系。

講座現場

講座結束后,故宮博物院宮廷歷史部副主任、研究館員郭福祥老師對講座進行了總結和點評,指出嚴勇老師從存世文物出發,結合史料記載,對清代宮廷服飾制度及其文化內涵做出的細致、深入、全面的闡釋,對于整個清代宮廷歷史和文化的研究具有相當大的啟發作用。隨后主講人與現場觀眾就講座中涉及到的更多具體問題進行了熱烈的交流。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮