——“故宮學人講故宮”系列講座第五期第五講

講座海報

2023年12月15日上午,故宮博物院宮廷歷史部副主任、研究館員郭福祥老師作題為“路易十四的懷表和乾隆皇帝的西洋花邊:從清宮收藏的文物看十八世紀中法宮廷文化交流”的專題講座。郭福祥,現為故宮博物院研究館員,故宮研究院鐘表研究所所長。長期以來在故宮博物院從事宮廷文物的保管、陳列和研究工作。2008、2009、2015年德國馬普研究所訪問學者,2014年10月至2015年4月作為“利榮森紀念訪問學人”赴臺北故宮博物院交流研究。研究興趣主要集中在中國鐘表史和宮廷鐘表收藏史、宮廷帝后璽印、中西文化交流、乾隆時期的玉器史和宮廷生活方面。出版有《明清帝后璽印》《中國皇帝與洋人》《鐘表的中國傳奇》(法文版)《時間的歷史映像-中國鐘表史論集》《乾隆宮廷瑪納斯碧玉研究》《故宮博物院藏青田石》等專著,發表學術論文數十篇。

主講人郭福祥老師

該講座為“故宮學人講故宮”系列講座第五期第五講。此次講座由故宮博物院研究室副主任、研究館員于慶祥老師主持,故宮博物院故宮研究院和一汽集團紅旗品牌主辦,故宮博物院研究室、數字與信息部承辦。講座在故宮文化資產數字化應用研究所(數字所演播廳)舉行,來自院內外50余名聽眾現場聆聽了講座。

講座伊始,主持人于慶祥老師介紹了郭福祥老師的學術背景和研究方向:郭福祥老師長期從事印章、鐘表、玉器、中西文化交流等方面的文物和歷史的綜合研究。著有關帝后璽印、鐘表方面的專著,發表相關論文多篇。

主持人于慶祥老師

接著,郭福祥老師開始講座。講座由三個部分構成:一17、18世紀中法宮廷交往的特殊性;二是路易十四的懷表:兩位君主的凝望;三是乾隆皇帝的西洋花邊:一件緙絲掛毯。

講座現場

在第一部分,郭福祥老師認為是17、18世紀中法宮廷交往的特殊性主要體現在以下三點:(1)宮廷和政府高層持續關注和直接參與雙方的交往。這是17、18世紀的中法關系與同時代中國與其他歐洲國家的關系的不同之處。法國方面,在法王路易十四的倡導下,法國宮廷對中國文化產生了濃厚的興趣,采取積極主動的外交和科學政策,推動兩國之間的交流。法國王室、政界和知識精英參與其中,中國收藏蔚然成風。法國在思想和藝術創作領域持續受到中國的影響,為遍及歐洲的“中國風”的流行奠定了基礎。這一政策產生的積極影響一直持續到十八世紀末。中國方面,來自法國的傳教士和他們帶來的科學知識受到中國皇帝和宮廷的歡迎和接納。特別是康熙皇帝時期,他們充當皇帝的科學教師、參與中俄外交談判、主持大地測繪、用西藥為皇帝治病,對中國宮廷的藝術、科學、建筑、醫學、地圖編繪等都產生一定影響,成為皇帝身邊具有重要影響力的人物。在他們的努力下,中國皇帝和宮廷同樣成為此一階段中法交往的實際參與者和推動者。(2)科學和藝術構成了這一時期中法宮廷交往主旋律。17、18世紀中法宮廷的交往可以分為兩個階段,與法國路易十四相對應的中國康熙時期為第一階段(1688-1722年),與法國路易十五、十六相對應中國雍正、乾隆時期為第二階段(1723-1795年)。在這兩個階段,兩國宮廷間的交往呈現出不同的特點,主要表現在雙方交換禮物的變化上。法國方面,前一階段主要以法國皇家科學院為主導,因應康熙皇帝的科學需求,在禮物的選擇上以進行科學活動的各種儀器為主。后一階段的法國禮物中科學器物雖然繼續存在,但隨著中法藝術方面的交流和互動,展現法國各種工藝技術成就的瓷器、玻璃器、掛毯等比例增加。法國方面禮品的選擇皆經過充分考量,選擇的都是法國本土生產的產品。與其他歐洲國家濃重的商業意圖不同,交往和禮物的選擇主要是出于外交的考慮,商業意向并不明顯,反映出法國宮廷在與中國宮廷交往過程中所考慮的重心所在。中國宮廷方面在接受法國科學儀器和藝術品的同時,也向法國回贈了大量中文書籍、絲綢、瓷器等法國方面感興趣的物品,這些物品充實了法國王室圖書館和宮廷的中國收藏。中法宮廷雙方的禮物交換表明,科學和藝術的交流是這一時期中法宮廷交往的主旋律。(3)以耶穌會傳教士為媒介的交往方式成為影響中法宮廷相互認知的重要因素。與其他歐洲國家和中國的交往相比,17、18世紀中法兩國宮廷基本是通過耶穌會傳教士為中介的間接接觸,雙方之間沒有互派正式的國家使團出使對方。這種獨特的方式使當時多數中國人看到的是清宮廷和傳教士的交往,而忽略了法國宮廷在這一過程中的存在和實際發揮的作用。因此,盡管法國方面留下來的有關中國宮廷的資料不少,但中國方面留下來的有關法國宮廷的記載卻非常少見,使人產生當時中法宮廷之間交往不多的錯覺,也影響到由他們作為中介的中法宮廷對彼此的認知。這些特殊性同時也影響到中法宮廷雙方禮物交換的效果。由于中法宮廷間交換的禮物基本是經由法國耶穌會士的中轉,送出方和接收方實質性接觸的缺乏使禮物在交往過程中發揮的作用有相當的折損,這可以從中國方面對法國及其禮物的記載相對于其他歐洲國家而言比較少見的現象中得到證實。實際上,反映中法宮廷相互交往的物品在兩國博物館中都有收藏。法國方面收藏的中國物品因為記錄和檔案的相對齊備而得到確認和研究,受到的關注比較多。而中國宮廷收藏的法國物品因為上文所述的原因,宮廷檔案中幾乎沒有明確的記錄,對它們的研究需要結合中西方資料進行細致考證,研究還比較缺乏。

科學儀器

機械鐘表

塞夫勒皇家瓷器廠瓷器

在第二部分,郭福祥老師論證了路易十四懷表的制作者是伊薩克·蒂雷(Isaac Thuret,1649-1706)。他是法國鐘表史上大名鼎鼎的人物,其鐘表生涯和法國宮廷關系密切。伊薩克·蒂雷從1684年開始成為宮廷御用鐘表匠,為路易十四宮廷制作鐘表。1689至1694年間還負責維護和照管楓丹白露宮、巴黎天文臺和法國科學院的鐘表。郭老師考證了該表的表殼人物雕像是路易十四,解釋了圍繞路易十四淺浮雕像的表墻三組圖案的象征意義。這三組圖案分別是人形曲腿平臺上放置的天球儀和儀器、樂器和樂譜、鎧甲和旗幟,分別象征科學、藝術和勝利。相應地,圖案之間三個圓形開光內的女性頭像推測也應該分別是象征科學、文藝和勝利之女神。這種圖案組合也是為了說明路易十四在贊助科學、藝術和對外擴張中的功績和成就,都是路易十四公共形象的重要組成部分。

路易十四懷表

表墻三組圖案

郭福祥老師進一步指出該懷表對于多角度理解路易十四公共形象,有著特殊的意義。路易十四及其臣僚特別重視路易十四公共形象的經營,有效地利用公共輿論作為統治工具,美化君主本人與絕對君主制,塑造成為一個偉大的君王,讓臣民景仰他的光輝。通過油畫、版畫、雕刻、紀念章等各種媒材的形象創作和傳播,有意識地將他的形象和帝王品質向全世界傳播,使路易十四成為形象傳播最廣泛的歐洲君主。郭老師指出這件懷表是他目前見到的唯一一件帶有路易十四肖像的鐘表,讓我們對承載路易十四公共形象媒材多樣性有了更多的認識。而且這樣的作品是不可能批量復制的,相當珍貴。

接著,針對該表機芯內雕刻著中國龍這一情況,郭福祥老師旁征博引,考察了利瑪竇、基歇爾、安文思、紀理安、蔣友仁、李明等著作中關于中國龍的描述與記載:

“龍在中國是皇權的象征,除了皇室之外,誰都不準用龍來作為徽記。在皇宮里,一切家具都飾有龍形,有的是浮雕的,有的是繡的或畫的。”(利瑪竇《利瑪竇中國札記》)“他的衣服上有用金線繡的龍,象征這些帝王的龍的圖案在宮中隨處可見,它們畫在或雕刻在用金銀制作的瓶子或家具上。皇宮的屋頂和瓦片也是黃色的,也有龍的圖樣。如果其他人用黃色或龍的標志,他就被當成公敵而遭受懲罰。”(基歇爾《中國圖說》)“今天不過是一名無恥的盜賊,備受畏懼和憎恨。只要讓他換掉服裝,戴上皇冠,披上龍袍,同一個人明天就受到全世界的愛戴尊敬,哪怕眾所周知他出身賤微,但他們馬上就稱他為天子,天下的君主。”(安文思《中國新史》)“在中國,龍指皇帝,它代表皇帝。”(紀理安《1715-1716年度報告》):“由于當時正值慶祝新年,毛皮外的罩袍是以黃色錦緞縫制的,上面繡著幾條五爪龍。這種五爪龍(圖案)是中國皇帝的標志,正如百合花徽之于我國國王一樣。若皇帝以外的其他人想在刺繡品、繪畫或浮雕中使用龍的圖案,那么,這種龍只能有四個爪。”(蔣友仁書信)

比較了李明《中國近事報道》中康熙皇帝畫像中的幾條龍與此件懷表擺輪夾板上的龍,發現二者形象上相當接近。尤其是康熙衣服前胸部位的行龍,基本上是和懷表擺輪夾板上的行龍是一致的,只是懷表夾板上的行龍形象更為中國化。加之零件做了鍍金處理,使之更符合中國皇帝五爪金龍的圖騰神韻。基于這些考察與比較,郭老師認為這樣的五爪金龍在西方已經被固化為中國皇帝的象征。如果說此件懷表外殼展示的是路易十四形象,那么機芯內中國龍雕刻則代表的應該就是中國的康熙皇帝。路易十四的御用鐘表匠在機芯內部雕刻這樣的專屬圖案,顯然是為引起康熙皇帝的關注而特別設計的。

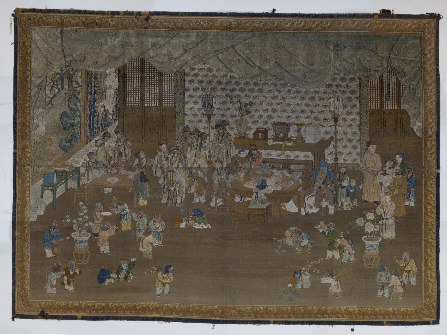

在第三部分,郭福祥老師介紹了三件掛毯,第一件是故宮博物院藏人物緙絲掛毯,該掛毯是清中期制作而成,毯邊飾為歐洲一時流行的相框式構圖,為壁毯增加了藝術美感,可謂為中西合璧的織物。第二件是美國克利夫蘭藝術博物館收藏的中國緙絲掛毯,此件掛毯1914年從中國流入英國倫敦,1942年入藏克利夫蘭藝術博物館。他提到故宮博物院萬秀鋒研究館員揭示了這件掛毯的制作經過,根據萬秀峰的研究結果,這件緙絲掛毯只是乾隆皇帝一系列掛毯制作工程的一部分,從乾隆三十四年(1769)至四十年(1775年)制作完成,共制作了三件。郭老師考證了第一件掛毯可能為樂壽堂東暖閣北窗戶懸掛,第二件掛毯可能為養心殿后殿明間北窗戶懸掛,并指出確定這兩件掛毯與檔案和懸掛地點的對應關系,對重新認識兩件掛毯的文化價值非常重要。透過其制作檔案,可以明確乾隆皇帝對掛毯提出了非常具體的要求,“周圍寸邊,隨本身素地,不要花紋。大邊織做西洋式花邊。中間人物不要像先織做過西洋有影子線法毯子樣式,俱照畫樣織做,不要西洋氣。”對于掛毯主體的中間人物,他不但要求摒棄西洋“有影子”和“線法”的技法,而且在人物塑造上也不能帶有西洋氣息。而與主體人物的要求形成鮮明對照的是,對掛毯邊飾卻“織做西洋式花邊”。循此可以得知,兩件緙絲掛毯這種中式主題、西洋花邊的創意正是來自于乾隆皇帝本人。這里“有影子”和“線法”都是典型的西洋繪畫技法。“有影子”應該是乾隆對西方繪畫中光影效果的通俗說法。“線法”則是利用透視畫法使作品具有很強立體感的繪畫方法。在清代宮廷繪畫實踐中,尤其是在清宮服務的西方傳教士畫師及受其影響的中國畫師中都有運用,并作了適當改造以適應中國之傳統。第三件是法國制作的全套“中國題材掛毯”(六件),該套掛毯是兩個在法國學習和生活長達十幾年的中國人帶給中國官方的禮物之一,這組中國題材掛毯是根據法國中國風藝術設計大師佛朗索瓦·布歇創作的中國風情風俗畫,由博韋工坊在1758 年至1760 年間編織。掛毯上的法國洛可可風格的風俗景觀描繪了想象中的中國宮廷內的游樂情景。該套掛毯并非貢品,而是意在試探中國皇帝對于法國工藝產品及其的藝術品有什么愛好,以此進行雙方的交流。 該套掛毯由北京的法國傳教士獻給乾隆皇帝,被放置于圓明園中的遠瀛觀,直到1860年,這套掛毯還掛在圓明園遠瀛觀內。英法聯軍在搶劫圓明園時,這套掛毯中的一件被運回法國,并于第二年在巴黎拍賣。

故宮藏人物掛毯

克利夫蘭博物館藏人物掛毯

法國制六件掛毯之花園

郭福祥老師認為,從對法國宮廷博韋掛毯裝飾的借用,到轉換為乾隆皇帝三件窗戶毯的西洋花邊,這似乎成為一個隱喻,暗含著文化交流過程中信息傳遞的特點和規律。在世界不同區域的文化交往和交流過程中,其結果并不以交流者單方面的意愿為轉移。就像這里所揭示的,原本路易十五和貝爾坦將對他們自己而言具有重要意義的中國題材掛毯送給乾隆皇帝,期待的是雙方接觸的高光時刻。然而吊詭的是,作為接受者的乾隆皇帝,真正感興趣的卻是其中不重要的花邊裝飾。諸如乾隆皇帝的西洋花邊這樣的情形,在世界各區域間的文化交流中是普遍存在的現象。即使這樣,也并不意味著這樣的交流沒有意義,反而更顯現出文化交流過程中不同文化碰撞和融合的特征。

最后,郭福祥老師進行了總結,明清時期中國皇帝生活的紫禁城并不是一個被高墻深院封閉起來的獨立空間,而是與外界有著千絲萬縷的聯系。在17、18世紀中國和西方國家的交往中,法國扮演了非常重要的角色。但和其他西方國家相比,作為國家意義上的法國在這一過程中又是一個存在感不是很強的國家。究其原因,是和這一時期中法宮廷交往和交流的特殊性有關。這種特殊性對雙方的交流成效產生明顯影響,也導致中國對法國宮廷在交流過程中的作用缺乏充分的認知。但這并不能消解雙方曾經廣泛交流的歷史事實。通過兩件故宮文物的解析,可以使過去認為中法宮廷接觸不多,法國文化對中國宮廷影響不明顯的看法得到相當程度的改觀。17、18世紀的中法宮廷之間的交往和在科學、藝術方面的交流,一定程度上是當時中國與西方國家交往中最值得稱道的。從第一件銅鍍金殼懷表,顯示出法國宮廷在與中國宮廷交往中表現的相當主動,以及他們所作出的努力。從第二件乾隆緙絲掛毯,顯示中法宮廷間在藝術創作上的交流,相互學習和借鑒,對各自的藝術創作都有一定影響。

最后,主持人于慶祥老師進行了總結和點評。他認為從兩件文物到中法宮廷文化交流,從具體的物到龐大的歷史背景與歷史主題,這是故宮專家特有的做學問的一個辦法。做文物研究,需要逐漸積累材料,然后逐漸升華,提煉主題,形成理論體系。講座結束后,聽眾就清宮的工匠有沒有直接參與法國懷表的制作、如何避免以現代人的視角去研究古代的中西文化交流、掛毯的使用在中國是否普遍等問題與郭福祥老師進行了交流。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮