2024年9月13日上午,故宮博物院研究館員朱賽虹老師作題為“清宮典籍鑒藏與管理”的專題講座。本次講座由故宮博物院故宮學研究院主辦,故宮博物院故宮學研究院、數字與信息部承辦,香港賽馬會全力支持,公益慈善研究院獨家捐助。

主講人朱賽虹研究館員

該講座為“古梅講壇”第一講。此次講座由故宮博物院故宮學研究院副秘書長、故宮博物院研究館員徐華烽主持。講座在故宮文化資產數字化應用研究所(數字所演播廳)舉行,來自院內外80余名聽眾現場聽取了講座。

講座現場

講座伊始,主持人徐老師簡單介紹了“古梅講壇”及朱賽虹老師的學術背景和研究方向。“古梅講壇”是故宮支持院內返聘專家,開展學術研究和人才傳幫帶的“古梅計劃”的一項工作,專門邀請院內項目聘專家開設的講座。朱賽虹老師曾任故宮博物院圖書館館長,現為故宮博物院研究館員、學術委員會委員,全國古籍保護專家委員會委員。長期從事清宮典籍保護、整理與研究工作,主持完成國家古籍整理出版項目《清代御制詩文篇目通檢》《故宮博物院藏清宮陳設檔案》《清宮武英殿修書處檔案》等,國家社科基金重點項目《中國出版通史:清代卷》(上)等其它研究課題多項。發表《清代皇家藏書尋蹤》等研究論文80余篇,出版《古籍修復技藝》等多部專著。

本次講座側重清宮典籍鑒藏事業的發展和成就,主要涉及“鑒”(不僅是鑒賞)、“藏”和“管理”三方面內容。為表述方便,從宏觀和微觀兩個層面展開:一、清宮藏書概觀;二、清宮典籍鑒藏系統。

第一部分 清宮藏書概觀

古籍保護是一個歷久彌新的話題。對于十分脆弱的紙質古籍來說,保護傳承從其誕生之日即已開始。流傳至今的古籍最短的也近120年,都是歷經磨難的幸存者。古文獻的傳承若從周王室藏甲骨算起,已有數千年。進入封建社會以后,宮廷藏書更正規系統,代代相承,漢、唐、宋、明等朝代的書籍事業相對發達,其做法和經驗也為清統治者所采納和效仿。

清宮藏書之盛居歷代之首,又有許多與前代不同之處。首先,藏書背景不同,清朝皇帝為鞏固統治,積極學習和吸收漢文化和先進經驗,“文武并用,以武功戡禍亂,以文教佐太平。”重視“文治”,振興文教,推崇程朱理學,倡導讀經,整理古籍,編刻“文治”圖書,因而對于基礎的藏書建設具有高度的自覺,且需求十分迫切。

清帝除接收前朝遺存外,還利用當時各地藏書家眾多等社會條件,通過連續向全國廣泛征書、內外進獻、市價購買、內府編刻等方式,使清宮藏書不斷增加。征書活動往往是配合大型編纂工程而展開的,僅為修《四庫全書》,10年間即征得圖書3.3萬余種,收效顯著。朝廷也采取了多種獎勵措施,如進書500種以上的藏書家,獲贈《古今圖書集成》一部。同時,因征禁并舉,又禁毀了大量書籍和書版,也給古代文化遺產造成了無法挽回的損失。

豐富的藏書大大推動了“文治”活動的開展。清朝前、中期,內府編纂了大量書籍,其中有很多集大成的大部頭叢書、類書等,如《四庫全書》79000余卷,《古今圖書集成》10000卷,3000卷以上的《二十四史》,2000卷以上的《武英殿聚珍版書》,1000卷的《欽定全唐文》,900卷的《全唐詩》等。其共同特點是:規模大、歷時長、取材豐富、卷帙繁多等。

目前存世的清宮典籍也充分體現了當時的盛況。故宮博物院現藏文物186萬余件,分為25大類,其中最大宗的是古籍文獻,總量是63萬余件,包括約三分之一雕版,約占全院文物總量的33%,這個數字還不包括南遷或其他原因現存其它機構的大量清宮藏書,可見數量之大。故宮官網“藏書”八個欄目詳細介紹的數百種武英殿刻本、元明清佳刻、明清抄本、地方志、宮中特藏、宮中檔案、內府戲本、民族文字古籍等,大體概括了清宮藏書的主要特色。

清宮藏書盛況還體現在當時的藏書版圖空前遼闊,早已超出皇宮,覆蓋到皇家所及區域。藏書版圖的第一大區域是大內紫禁城——清入關后的主要活動場所,在外朝東、西兩路,內廷中、東、西三路和外東、外西兩路,大大小小的藏書地點不下幾十處;第二大區域是盛京皇宮——清入關前的肇業重地,自乾隆八年開始,將圖書等大量藏品源源不斷地送至盛京皇宮的中路、西路等殿閣;第三大區域是皇家園囿和行宮,分布在京津冀等處,與清統治者特有的民族性格和文化相關,南巡、北狩、東謁、西巡、親征塞外等經常出入與此,按照個人偏好,每年還在西苑、南苑、三山五園及熱河行宮等處園居理政120—300余日不等,每個園區和沿途駐蹕的行宮都設有多個藏書處。第四大區域主要是“南三閣”等。朱老師一一進行了詳細介紹。

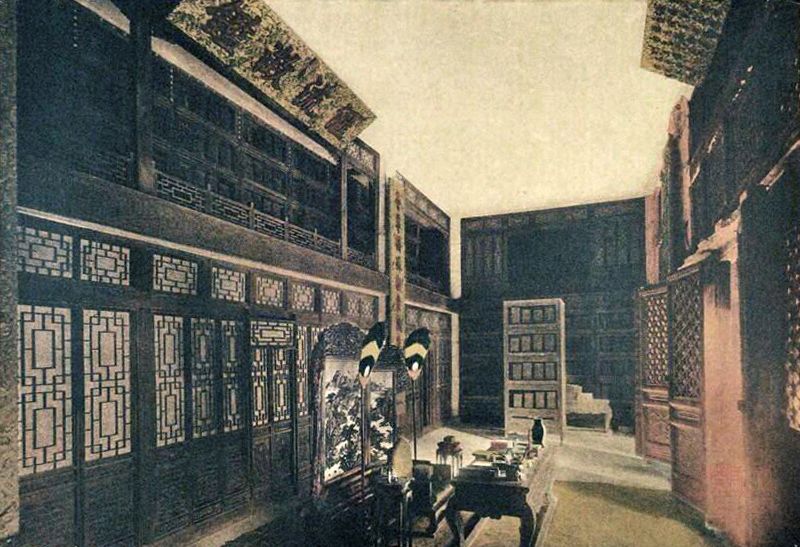

文淵閣外景

第二部分 清宮典籍鑒藏系統

清宮藏書不僅布局宏大,在每一區域還有更加深入細致的典藏設計。朱老師根據宮殿使用功能、藏書性質、使用對象、管理方式等的不同,結合相關史跡史料調研,將其歸劃為秘藏、專藏、特藏、陳設和隨設五大類。前三類多與“鑒”有關,“鑒”最初指映照的工具,類似后世的鏡子,后引申為可參考之事,再進一步引申為審查、觀察、借鑒、鑒戒、鑒別、鑒賞等。不同的典藏,“鑒”的含義不同,管理方式也不同。

秘藏,顧名思義是“秘不示人”。秘藏之“鑒”,主要指清廷以古為鑒,學習和借鑒古代做法:對記載帝王德、功、言等的《實錄》《圣訓》《本紀》和皇族宗譜的《玉牒》高度重視,這幾種歷史文獻都是具有悠久歷史傳統的著述體裁;清廷定期開館纂修,編校精審,繕寫裝潢滿、漢、蒙文本多部,各代持續不斷,編纂成果大大超過明朝;每屆修成后,也參照古代國家禮儀的高規格舉行隆重的“進書”“尊藏”等儀式,恭送至保藏條件最佳且唯一存世的“石室金匱”——皇史宬尊藏,并分藏乾清宮和盛京敬典閣、崇謨閣等重要殿閣,永久珍藏。如此隆重和大費周章,也從未中斷,除希冀永久流傳外,也借此宣示天下,意欲遵循“祖宗之法”,建立不朽功業,構建盛世之主的形象,健全君權的合法性。“石室金匱”具有優良的防潮、防火、防塵、防盜、防蟲等保護條件和功能,加上定期“曝書”等完善的保管制度,正符合清帝 “永永敬承于億萬世”的期許。

石室外景

專藏,指專為《四庫全書》等設置的藏書處。專藏之“鑒”,主要指對書籍內容進行政治性等多方面嚴格鑒選。官府組織相關機構和人員,按照一定標準對征集的圖書進行全面審鑒和過濾,為此禁毀書籍數量達3千余種,銷毀書板8萬塊以上。同時,乾隆帝命人從寧波天一閣藏書樓取經,修建了“北四閣”,又改建了“南三閣”,將《四庫全書》陸續繕寫七部,分置其中,“以彰稽古右文之盛”,表明自己重視文教,考察古事,以資借鑒,并惠及廣大士人,帶有宣示和推廣意味。“七閣”之建,利用了各地優勢,尤以文淵閣建筑和內外裝修規格最高,包括書架配置等,集中了古代書籍保護的智慧和經驗,具備隔火、防潮、防紫外線、防蟲、防盜、防塵、防震、防剮蹭等多種功能。乾隆帝親撰詩文,闡釋閣名以水克火的理念,并以水喻文,闡發經、史、子、集四部學術源流與治學途徑,分色裝潢的多重含義等。各閣均配置《四庫全書簡明目錄》和排架圖,便于日常尋檢核查。對于“七閣”的日常管理和“閣書”校閱抽換等,因地域不同而采取了靈活而又不失嚴格的管理方式。乾隆帝也不時下令協調解決管理中遇到的問題。

文淵閣一層內景

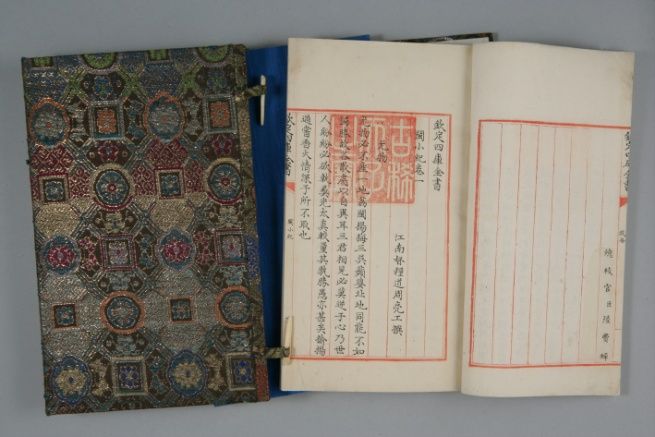

文津閣撤出本《讀畫錄》

特藏,特藏相當于今天的善本特藏。特藏之“鑒”,是從版本目錄學角度,從古書里選好的版本,在“昭仁殿”收藏。乾隆帝從即位起,就開始實施善本、書畫、法帖、銅器、古硯等一系列精品鑒選活動,發展成為盛極一時的鑒藏事業。對于“天祿琳瑯”善本特藏的建立,經過清點選善、選址布置、修復改裝、統配書面和函套、編目解題、統一鈐印題簽、排架陳設等諸多程序,前后花費了數十年,之后又經歷了被火災焚毀和再建“天祿續鑒”的艱難時刻,重新鑒選的善本數量大大超過之前。由于善本鑒賞翻閱會導致磨損,由懋勤殿按批送交武英殿修書處重新修補裝訂,直至光緒年間,還有成批采辦所需裝訂物料修復善本的記錄。善本藏室昭仁殿也配有《天祿琳瑯排架圖》,供隨時檢點。善本特藏存于一殿,而《天祿琳瑯書目》和《天祿琳瑯書目后編》,則抄錄多個復本,分藏于昭仁殿、養心殿、遂初堂、毓慶宮等多處,便于皇帝隨時閱覽。

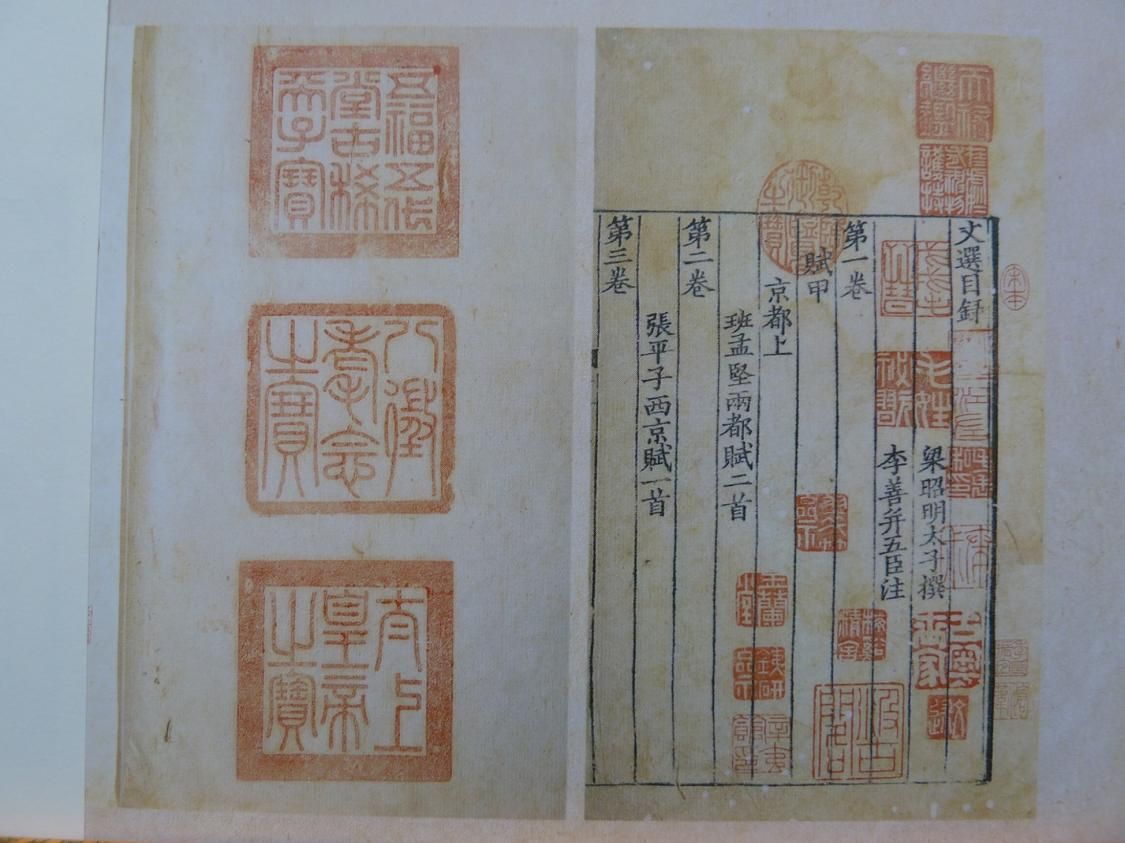

“天祿琳瑯”善本:《文選》

昭仁殿“天祿琳瑯”內景

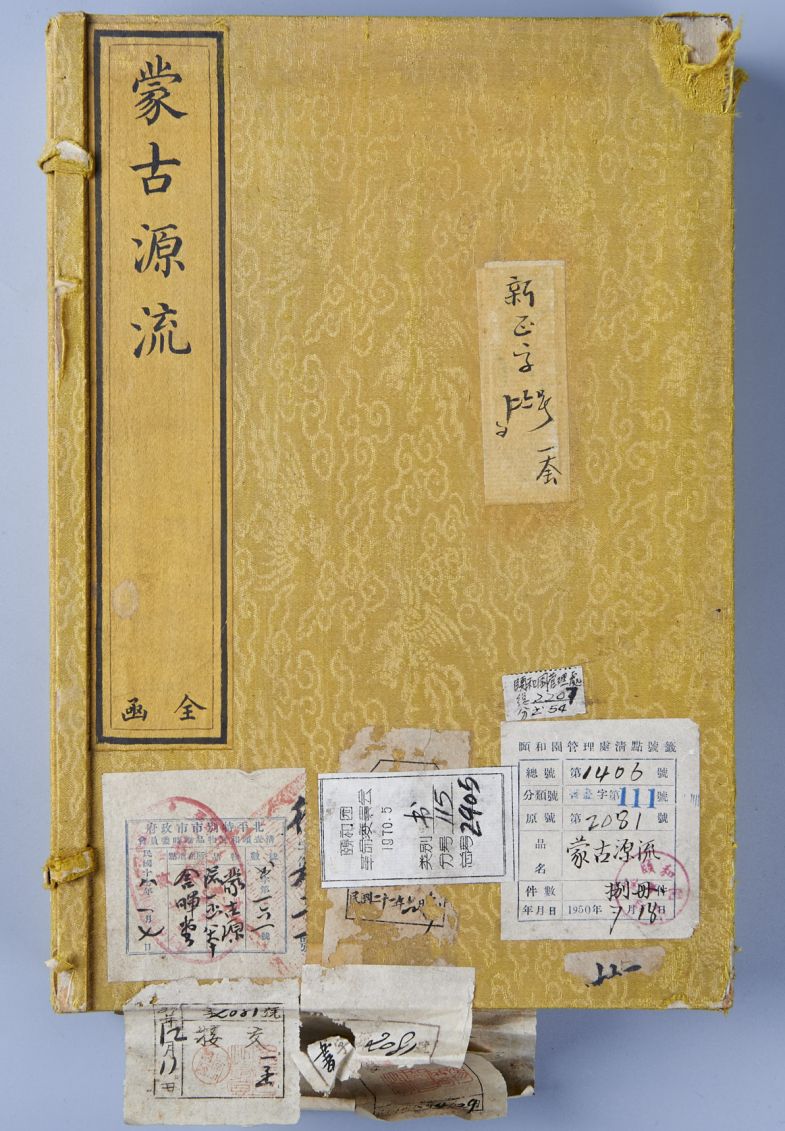

陳設,除以上秘藏、專藏、特藏外,很多殿堂按使用功能和使用者需求配置藏書,并記入“陳設檔”,屬于日常陳設管理。所有陳設、撤陳、調換等相關事務,均由掌管“宮禁”事務的內務府負責。陳設檔案包括原始檔、復核檔、日記檔等形式,至乾隆年間更加制度化,各處陳設均造具清冊二份,鈐廣儲司印信,其一交總管內監,其一交臣等存查。陳設檔不僅記載各殿在陳目錄,還記載賞用、庫貯、新收、開除、浮記收賬(未經結算暫記)等帳目,還標注有動態文字,說明物品去向等。這些珍貴的第一手史料記載,不僅對當時內務府星羅棋布的皇家藏書管理發揮了很大作用,而且對現在考察藏品等級和流向、研究清宮陳設制度等都有極為重要的參考價值。朱老師以《石渠寶笈》《天祿琳瑯書目》《欽定皇輿西域圖志》《蒙古源流》、政務用書、各類書房等為例,進行了詳細講解。

園囿藏書之一

隨設,上述之外的書館、書庫、部院等,主要是公務用書,書籍皆按需配置。書館如實錄館、會典館、國史館等,收藏《實錄》《圣訓》、則例、律例等書,從京外各省調取各種志書、官書、冊籍等。最大的總書庫是內閣大庫,文獻品種數量最多:一是定都北京后的盛京舊檔《滿文老檔》等;二是公務運轉中內閣承辦的上呈下行文件數十種,以題本最多,存西庫“紅本庫”;三是內閣與各衙門日行公事形成的檔冊;四是官修書籍及其底稿《實錄》《圣訓》等,存東庫“實錄庫”;五是為修書征集的參考史籍等。所有書籍均為修書各館收集或購置而來,修書結束后都將所用書籍繳藏內閣。其它如武英殿修書處藏有書版、刻書復本、四庫存目等書;太醫值房和壽藥房藏有《御纂醫宗金鑒》《名醫指掌》《本草綱目》等醫藥書;道事場所玄穹寶殿,藏有《道德經》《太上感應篇》等道教書籍和道事用品等。隨設之書由各處自行管理,并不都有統一完善的目錄。

之后朱老師作了簡要歸納:秘藏、專藏、特藏、陳設、隨設體現了清宮藏書的不同層次,其使用對象、頻率、功能、作用和保存效果都大有不同。清宮藏書已經發展成為相對完整的體系,這個體系有完整明確的目標和功能,體系中的各個層次和組成部分又各有其特定功能和作用,相互關聯互補;不僅清宮典籍是非常寶貴的文化遺產,與清宮典籍相關的保護理念、方法、技術和手段等,在繼承歷史傳統的同時又有發展創新,也是值得總結和繼承的珍貴文化遺產;對藏品的著錄越詳細越好,時間越長越有價值,若干年后也是重要史料。

最后,故宮博物院故宮學研究院副秘書長、故宮博物院研究館員徐華烽進行了總結和點評:朱老師帶領大家進行了一場精彩的“清宮典籍和故宮藏書之旅”。古籍歷盡滄桑,傳承殊為不易。聚散沉浮,文運國運息息相連。朱老師的講座提示我們必須貫徹落實好習近平總書記關于古籍工作的重要指示精神,把我們這個世界上唯一沒有中斷的文明繼續傳承下去。新時代故宮博物院引領故宮學對故宮及其藏品所承載的中華優秀傳統文化進行深入挖掘闡釋,為故宮世界文化遺產的整體性保護提供了內生活力。我們舉辦“古梅講壇”的一個目的就是讓更多的觀眾分享故宮學研究的新成果,讓故宮是中華文明源遠流長、多元一體、交流融合、和合共生的結晶成為全社會的廣泛共識。

主持人徐華烽研究館員

講座結束后,聽眾就“目前除《四庫全書》《古今圖書集成》這兩部巨作之外,是否還有其他的藏品中收藏有中醫典籍?”“陳設書的撤陳和調換書館的藏書怎么陳設?怎么調換?怎么撤陳?”等問題與朱老師進行了更加詳細熱烈的交流。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮