在中國歷史上,晚明是一個變化劇烈而又新舊交織的時代,政治、經濟、社會、文化等各個方面都充滿了矛盾和張力。面對晚明這些紛繁事象,秉持不同觀念、站在不同立場的人們,往往會看到不同的側面,形成不同的看法。2025年4月25日,“故宮學講壇”系列講座第三講邀請中共北京市委黨校(北京行政學院)研究員、中國明史學會會長高壽仙教授在故宮文化資產數字化應用研究所(數字所演播廳)作題為“變與亂: 正反兩面看晚明”的專題講座。

高壽仙,中共北京市委黨校(北京行政學院)研究員,《新視野》原主編,兼任中國明史學會會長、中國明史學會物質文化史分會會長、北京大學明清研究中心研究員等職。主要研究明史和北京史。出版《明代北京社會經濟史研究》《明代農業經濟與農村社會》《北京人口史》《變與亂:明代社會與思想史論》《嚶其鳴:明清社會經濟論評》《徽州文化》《中國宗教禮俗:傳統中國人的信仰系統及其實態》《明史:多重性格的時代》等著作,發表學術論文和評論150余篇。

此次講座由故宮博物院研究館員李文君主持,講座由故宮博物院故宮學研究院主辦,故宮博物院故宮學研究院、數字與信息部承辦,來自院內外80余位聽眾聆聽了講座。

北京市委黨校(北京行政學院)研究員、中國明史學會會長高壽仙

講座開始,高壽仙研究員介紹了何時是晚明。較為通行的用法,是指稱萬歷至崇禎(1573—1644年)這一時間段。面對晚明的紛繁事象,人們往往因觀念不同、立場不同,形成不同的看法。高老師分別從政治、社會、思想道德等方面對晚明歷史進行深入解讀。

首先從政治層面,相較于明初,晚明專制集權軟化與治理能力下降。明太祖廢除宰相制度,加強集權。皇帝成為政權的主宰和核心,擁有對明政府一切事務的絕對的、最高的裁決權,控制著全副國家機器和權力。明初通過開展廉政教育、加強監督考核、發動耆民百姓、開展集中打擊、利用大案清洗、使用酷刑恫嚇等手段,造成一種恐怖而廉潔的政治生態。隨著時代發展,專制集權軟化,主要表現為:內閣職能增強;會議制度逐漸完善,先由大臣議政,而后內閣票擬,然后皇帝決策,最后六部執行;大臣言諫風氣張揚,如萬歷十七年(1589)雒于仁《恭進四箴疏》曾指責皇帝嗜酒、貪財、戀色等罪狀;黨社活動活躍。同時治理能力下降:政府權威衰落;政治分裂極端化;吏治腐敗。一般認為黨爭是明朝滅亡的重要原因之一。

萬歷皇帝畫像

謝國楨《明季黨社運動考》

其次是社會層面,社會控制松懈,社會矛盾激化。明初實行“里甲制”,編制監控網格,加強對百姓的管理;同時打擊豪強富戶。明晚期“里甲制”崩解,鄉紳階層崛起,一方面提高了社會自我管理能力,另一方面也給地方治理制造了不少障礙。明代中葉以后,官府對商人的控制已很松弛,商業經營獲得越來越大的自由,出現地域商幫,工商市鎮興起。賦役制度發生變革,出現“一條鞭法”;民間組織興盛;社會風氣變化,奢靡之風盛行。社會矛盾激化,經濟發展失衡,縉紳勢家橫暴,各類民變頻發,后來出現的張獻忠、李自成兩支農民起義軍,最終導致明朝滅亡。

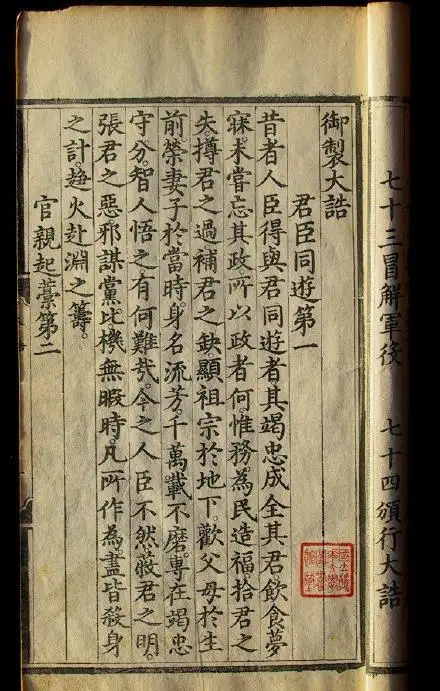

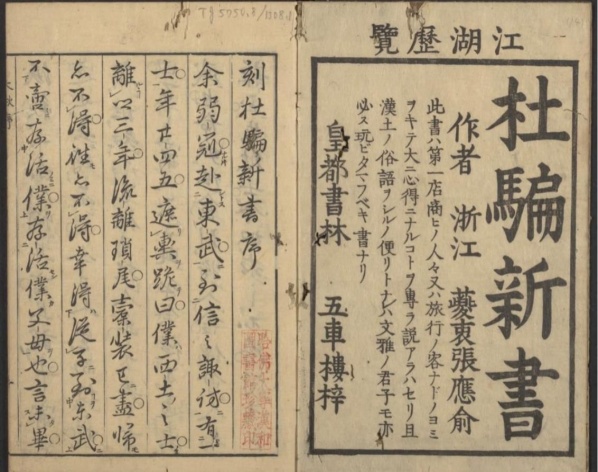

再次是思想道德層面,思想控制削弱,道德規范解體。明初為加強思想控制,實行文化專制,明太祖曾頒布《大誥》,務必戶戶有之。晚明思想控制削弱,民間輿論活躍,個性主義張揚,異端思想萌發,如李贄曾批判道學虛偽,提出“是非無定”“人必有私”等思想。在個人道德層面,這一時期享樂主義盛行、拜金主義泛濫、商業倫理敗壞,大量假冒偽劣商品出現,萬歷末年的《杜騙新書》揭露了當時盛行的各種各樣的詐騙活動。

明初《大誥》

《杜騙新書》

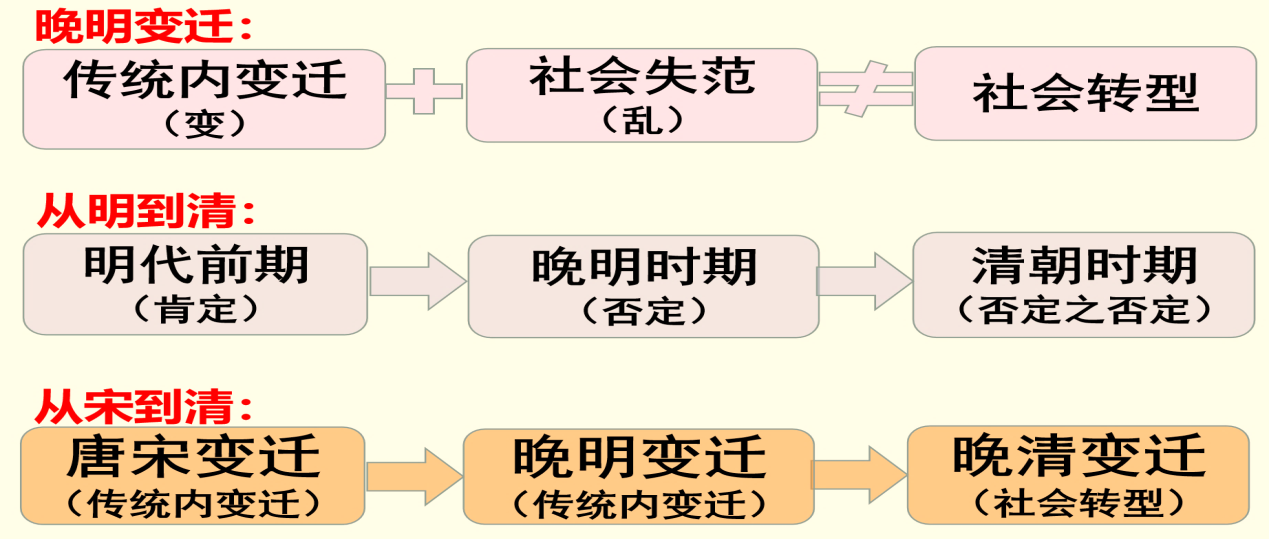

最后,高老師列舉了不同時代對晚明的評價。明遺民顧炎武曾對晚明提出激烈批判,清代官方也持否定態度。晚明時代是一個復雜的多面體,不同時代的人們,以及同時代的不同個人,自然會有不同的看法。五四新文化運動的興起,喚起了對于晚明時代的重視和肯定。如周作人指出明末文學運動與五四文學運動“很有些相像的地方,兩次的主張和趨勢,幾乎都很相同”。林語堂認為晚明公安派、竟陵派“已抓住近代文的命脈,足以啟近代文的源流”。嵇文甫認為晚明“把一個舊時代送終,卻又使一個新時代開始”。20世紀二三十年代開展的社會史論戰,促使人們從社會形態轉變的角度認識晚明時代,逐漸形成“資本主義萌芽”這樣一種規范認識。 90年代以來“資本主義萌芽”基本退出主流話語的行列,取而代之的是“現代化因素”“近代化萌芽”“社會變遷”“社會轉型”等比較中性的概念,晚明被視為中國早期近代化歷程的起點。毛佩琦《從明到清的歷史轉折:明在衰敗中走向活潑開放,清在強盛中走向僵化封閉》一文中指出“就明朝中后期的情況而言,中國社會已經明顯地表露出向近代轉型的征兆……清朝的入主,使本已趨解體的舊制度得以維系和延續,新事物的萌芽、鮮活的思想和開放的態勢均遭到扼殺……中國失去了一次融入世界與先進國家同步發展的機會,最終淪為衰敗的大國”;商傳《走進晚明》一書則認為“晚明與清在本質上有很大的區別。晚明是在向著近代化和民主化發展的時期,清朝的建立則是向著傳統化與專制化發展的時期。晚明是可以向西方開放的時期,清代則是必然由西方用軍艦和大炮打開國門的時期……晚明的文化所具有的自由化與政治批評化的趨向,到清代亦不見其影蹤”。

不同時代對晚明的看法

總之,晚明是一個傳統變遷的時期,這是“變”;加上由于變造成的社會失范,這是“亂”,這呈現出晚明不同于其他時代的特色,還不能算出現了向近代社會轉型的跡象。晚明時代是一個復雜的多面體,不同時代的人們,以及同時代的不同個人,自然會有不同的看法。有人看到了舊時代的暮色,有人看到了新時代的曙光;有人嗅到了木乃伊的濃濃臭味,有人聽到了新生兒的呱呱哭聲。

李文君老師總結說,故宮博物院就是“清承明制”的重要物質體現,如很多宮殿名稱就從明代一直延續至今,大家可以通過今天的講座走進歷史現場,探究歷史奧秘。講座結束后,現場觀眾與高老師進行了深入的交流與互動。

講座現場

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮