朱玉麒:從燕然山到大成殿——西北邊疆平定的紀(jì)功碑

故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第八十二講

故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第八十二講

朱玉麒:從燕然山到大成殿——西北邊疆平定的紀(jì)功碑

——故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第八十二講

——故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第八十二講

時(shí)間:2021-04-28

2021年4月21日下午,北京大學(xué)歷史學(xué)系暨中國(guó)古代史研究中心教授朱玉麒先生在故宮博物院第二會(huì)議室作題為“從燕然山到大成殿——西北邊疆平定的紀(jì)功碑”的講座。講座由研究室主任王子林主持。此次講座由故宮博物院故宮研究院、北京大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究院主辦,研究室承辦。故宮博物院相關(guān)部門研究人員及院外聽眾聆聽了此次講座。

朱玉麒,江蘇宜興人。中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)博士,北京大學(xué)歷史學(xué)系暨中國(guó)古代史研究中心教授,《西域文史》主編,國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“清代新疆稀見史料調(diào)查與研究”“中國(guó)西北科學(xué)考查團(tuán)文獻(xiàn)資料整理與研究”首席專家。主要從事唐代典籍和西域文獻(xiàn)、清史與清代新疆問題、中外關(guān)系史研究。出版有《徐松與〈西域水道記〉研究》《瀚海零縑——西域文獻(xiàn)研究一集》等專著,古籍整理著作《西域水道記》獲2005年度“全國(guó)優(yōu)秀古籍圖書”二等獎(jiǎng)、《新疆圖志》獲2015年度“全國(guó)優(yōu)秀古籍圖書”一等獎(jiǎng)、2019年第七屆中華優(yōu)秀出版物(圖書)獎(jiǎng)。

在講座中,朱老師首先談到邊塞紀(jì)功碑的淵源,指出戰(zhàn)爭(zhēng)的宣傳是從紀(jì)功碑開始的。戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利通過石刻的方式來慶祝紀(jì)念,在世界不同文明中都有表現(xiàn)。這種表現(xiàn)方式,與人們對(duì)金石堅(jiān)固品質(zhì)的敬仰相關(guān),期望功勛寄托于不朽的石刻而永遠(yuǎn)流傳。漢文化的石刻表現(xiàn)方式偏好文字的表述,并逐漸形成有固定形制的碑石,這便是古代石刻功能分類中最早出現(xiàn)的類別——紀(jì)功碑。

最早立功邊塞的紀(jì)功碑為東漢竇憲抗擊匈奴而“勒銘燕然”,事在永元元年(89)。車騎將軍竇憲與匈奴交戰(zhàn),大破之,登燕然山。朝廷刻石勒功,紀(jì)漢威德,令班固作銘文。此銘文被記錄在《后漢書》中,流傳后世,形成了中國(guó)古代紀(jì)念戰(zhàn)爭(zhēng)功績(jī)勒銘的傳統(tǒng)。燕然山今名杭愛山,在外蒙古西部,龐大的山體使燕然山刻石淹沒已久,成為文學(xué)史上的神話。2017年,才由內(nèi)蒙古大學(xué)與蒙古國(guó)成吉思汗大學(xué)聯(lián)合考察組發(fā)現(xiàn)刻石并確認(rèn)為班固所撰《燕然山銘》。近年來學(xué)者對(duì)《燕然山銘》刻石作了摹拓、釋文和研究。《燕然山銘》的發(fā)現(xiàn)對(duì)研究漢代歷史和紀(jì)功碑的起源有著重要意義。

朱玉麒教授繼而談到漢代西域紀(jì)功碑。漢代西域最早的紀(jì)功碑是東漢永元五年(93)碑,通稱《任尚碑》,距離燕然勒石僅四年。據(jù)《后漢書》載,任尚自永元三年以來多次參與抗擊匈奴。此碑于1957年在巴里坤(蒲類海)被發(fā)現(xiàn)。《任尚碑》在刻石紀(jì)功形式的發(fā)揚(yáng)光大上作出了貢獻(xiàn),它不僅印證了竇憲勒銘燕然的事實(shí)性,也將燕然刻石紀(jì)功約定俗成為邊塞戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的必然程式。

另一塊漢代紀(jì)功碑是東漢永和二年(137)碑即《裴岑碑》,于康熙年間在巴里坤石人子鄉(xiāng)石人子村被發(fā)現(xiàn)。雍正十三年(1735)移至今巴里坤縣城,今藏新疆維吾爾自治區(qū)博物館。此碑非常完整,有可能受到《任尚碑》的影響。紀(jì)曉嵐《閱微草堂筆記》專門記載過此碑。此碑在書法史上名氣很大,得到清代書法家的推崇和臨摹。西安碑林、濟(jì)寧學(xué)宮均有摹刻本。

此外還有東漢永和五年(140)碑,即《沙南侯碑》。此碑由清人在天山南麓的哈密境內(nèi)發(fā)現(xiàn)。因?yàn)閷?duì)模糊字跡的確認(rèn)有誤,先后有《沙南侯碑》《沙海侯碑》《伊吾司馬碑》等別稱,該碑因體積巨大,至今仍在被稱作“煥彩溝”的原處。北京大學(xué)圖書館藏有刻石雙勾本。

漢代以后,對(duì)于西域的經(jīng)營(yíng)最有貢獻(xiàn)的是唐代。漢代紀(jì)功碑的傳統(tǒng)在唐代也得以延續(xù)。關(guān)于唐代西域紀(jì)功碑,朱玉麒教授指出第一塊是貞觀十四年(640)《姜行本碑》《侯君集碑》。二碑記錄了唐太宗時(shí)期西征高昌的事跡。《姜行本紀(jì)功碑》記載于徐松《西域水道記》,原位于巴里坤松樹塘附近,清雍正十一年(1733)運(yùn)至天山廟,1950年代運(yùn)至烏魯木齊,現(xiàn)收藏在新疆維吾爾自治區(qū)博物館。另一塊《姜行本碑》在《沙南侯碑》石上,印證了兩《唐書》記載“其處有班超紀(jì)功碑,行本磨去其文,更刻頌、陳國(guó)威德而去。”

平定吐魯番后,唐軍隊(duì)繼續(xù)西進(jìn),貞觀二十二年(648)平定龜茲,刻《阿史那社爾紀(jì)功碑》。龍朔元年(661)有《唐西域記圣德碑》。此碑載于趙明誠(chéng)《金石錄》。調(diào)露元年(679)裴行儉平定西突厥,刻《碎葉紀(jì)功碑》。開元三年(715)在費(fèi)爾干納盆地驅(qū)逐吐蕃的勢(shì)力,刻《拔汗那紀(jì)功碑》。這些碑都在史書上有所記載。而包括《侯君集紀(jì)功碑》在內(nèi)的這些碑,目前尚未被考古發(fā)現(xiàn)印證。這些碑的存在表明唐代繼承了漢代紀(jì)功碑的形式,并更加規(guī)范化。

接下來,朱玉麒教授介紹了漢唐西域紀(jì)功碑與戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)。漢代西域的爭(zhēng)奪戰(zhàn)表現(xiàn)為漢王朝以敦煌為大本營(yíng)與盤踞在蒲類海一帶的北匈奴之間的交鋒,因此,漢代西域紀(jì)功碑必然大量出現(xiàn)在東部天山沿線,并且更多以庫(kù)舍圖嶺為南北主要通道的天山地區(qū)。唐代西域紀(jì)功碑則隨著唐王朝的西進(jìn)而形成以伊州為中心向西輻射,一直到蔥嶺以西。漢唐西域紀(jì)功碑揭示中原王朝在西域的經(jīng)營(yíng)以及民族間的交融,意義甚大,并影響到以后西域紀(jì)功碑的出現(xiàn)。

最后,朱玉麒教授講到清代西域的平定與告成天下。清代通過康雍乾三朝的平定,西域基本形成了今天疆域的雛形。清代平定西域最重要的碑是兩塊,一是乾隆二十年(1755)平定北疆的《平定準(zhǔn)噶爾勒銘格登山之碑》,現(xiàn)存于新疆昭蘇縣格登山,二是乾隆二十四年(1759)平定南疆的《平定回部勒銘伊西庫(kù)爾淖爾碑》,現(xiàn)存碑座。二碑代表了清代西部疆域的平定。

清代平定西域的紀(jì)功碑不僅勒于邊疆,同時(shí)也出現(xiàn)在全國(guó)各地。遍布全國(guó)的四大平定御碑有:雍正三年(1725)《平定青海告成太學(xué)碑》、乾隆十四年(1749)《平定金川告成太學(xué)碑》、乾隆二十年(1755)《平定準(zhǔn)噶爾告成太學(xué)碑》、乾隆二十四年《平定回部告成太學(xué)碑》。其中,平定準(zhǔn)噶爾立碑過程顯示出清代紀(jì)功碑制度的重大變化,即紀(jì)功碑不再第一時(shí)間立在戰(zhàn)爭(zhēng)之地,而是立于文廟,所謂“勒石太學(xué)”。趙翼《檐曝雜記》中有記載,故宮博物院亦藏有乾隆書平定準(zhǔn)噶爾碑文草稿。今國(guó)子監(jiān)共有七座告成碑,享有一碑一亭的高規(guī)制。此后方“勒石戰(zhàn)地”。各地文廟也不斷發(fā)現(xiàn)平定碑。據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)約有16個(gè)省份有平定碑。清代西北邊疆平定的禮儀繼承漢唐以來的制度,而其創(chuàng)制在于釋奠孔廟,告成太學(xué)。并頒發(fā)御制碑文,各地興建造碑,告成天下。全國(guó)各地文廟立碑的積極意義是形成了清代各地文廟重要的標(biāo)志和格局,使得新疆塞防也成為讀書人耳濡目染的日常關(guān)注,帝王一家之私事成為天下一統(tǒng)之共識(shí)。

王子林主任總結(jié)說,今天很榮幸邀請(qǐng)朱玉麒老師為大家講述紀(jì)功碑的歷史和意義。一座碑就是一段歷史,是對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)功勛的歌頌,也是對(duì)邊疆安定的信心昭示。通過紀(jì)功碑,朱老師為我們勾畫出了歷代對(duì)西北的經(jīng)營(yíng),以及民族之間的交融,意義重大。特別是從太學(xué)到地方文廟立紀(jì)功碑,不僅是告成天下,也是為了延續(xù)道統(tǒng),亦如《尚書》所言“告成闕功”、明末顧炎武所言“天下興亡,匹夫有責(zé)”。關(guān)于中國(guó)疆域與民族的構(gòu)成,當(dāng)代中國(guó)概念的奠定,朱老師的講座十分必要,給予我們深刻啟示。

朱玉麒教授的講座結(jié)合文獻(xiàn)與實(shí)地考察,通過大量史料和圖像,從五個(gè)方面,全面而系統(tǒng)地對(duì)“西北邊疆平定的紀(jì)功碑”作了深入的解讀。不僅梳理了漢唐至清代紀(jì)功碑的銘刻背景、存世情況以及制度變遷,同時(shí)也展現(xiàn)了自漢唐以來平定西域、民族融合的宏大歷史。講座內(nèi)容豐富,邏輯清晰,展示了大量一手資料和新的研究結(jié)論,給我們帶來了一場(chǎng)精彩的學(xué)術(shù)盛宴。講座結(jié)束后,聽眾就乾隆平定西北邊疆御制詩(shī)的意義、紀(jì)功的載體形式等問題紛紛向朱老師請(qǐng)教,現(xiàn)場(chǎng)氛圍熱烈。

此次講座為2021北大故宮系列學(xué)術(shù)講座的第二講。接下來,故宮研究院將與北京大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究院繼續(xù)攜手,陸續(xù)邀請(qǐng)北大專家學(xué)者圍繞藝術(shù)史、宋代文學(xué)等領(lǐng)域展開演講,將北大學(xué)術(shù)帶進(jìn)故宮,實(shí)現(xiàn)學(xué)科領(lǐng)域間的互鑒互通,讓我們持續(xù)期待。

文:段瑩 拍攝圖:王瑩 初審:許冰彬 終審:王子林

朱玉麒教授演講

王子林主任主持

朱玉麒,江蘇宜興人。中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)博士,北京大學(xué)歷史學(xué)系暨中國(guó)古代史研究中心教授,《西域文史》主編,國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“清代新疆稀見史料調(diào)查與研究”“中國(guó)西北科學(xué)考查團(tuán)文獻(xiàn)資料整理與研究”首席專家。主要從事唐代典籍和西域文獻(xiàn)、清史與清代新疆問題、中外關(guān)系史研究。出版有《徐松與〈西域水道記〉研究》《瀚海零縑——西域文獻(xiàn)研究一集》等專著,古籍整理著作《西域水道記》獲2005年度“全國(guó)優(yōu)秀古籍圖書”二等獎(jiǎng)、《新疆圖志》獲2015年度“全國(guó)優(yōu)秀古籍圖書”一等獎(jiǎng)、2019年第七屆中華優(yōu)秀出版物(圖書)獎(jiǎng)。

在講座中,朱老師首先談到邊塞紀(jì)功碑的淵源,指出戰(zhàn)爭(zhēng)的宣傳是從紀(jì)功碑開始的。戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利通過石刻的方式來慶祝紀(jì)念,在世界不同文明中都有表現(xiàn)。這種表現(xiàn)方式,與人們對(duì)金石堅(jiān)固品質(zhì)的敬仰相關(guān),期望功勛寄托于不朽的石刻而永遠(yuǎn)流傳。漢文化的石刻表現(xiàn)方式偏好文字的表述,并逐漸形成有固定形制的碑石,這便是古代石刻功能分類中最早出現(xiàn)的類別——紀(jì)功碑。

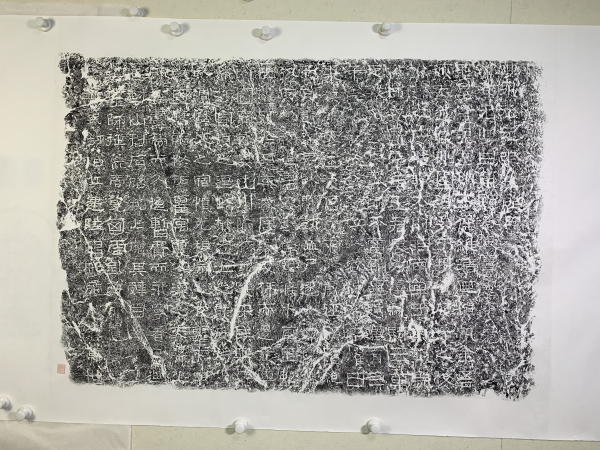

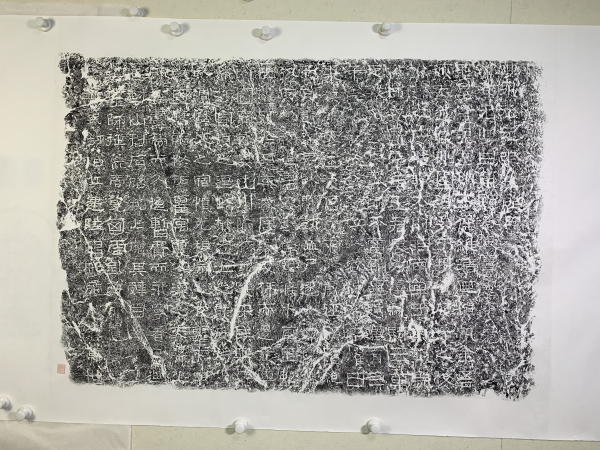

最早立功邊塞的紀(jì)功碑為東漢竇憲抗擊匈奴而“勒銘燕然”,事在永元元年(89)。車騎將軍竇憲與匈奴交戰(zhàn),大破之,登燕然山。朝廷刻石勒功,紀(jì)漢威德,令班固作銘文。此銘文被記錄在《后漢書》中,流傳后世,形成了中國(guó)古代紀(jì)念戰(zhàn)爭(zhēng)功績(jī)勒銘的傳統(tǒng)。燕然山今名杭愛山,在外蒙古西部,龐大的山體使燕然山刻石淹沒已久,成為文學(xué)史上的神話。2017年,才由內(nèi)蒙古大學(xué)與蒙古國(guó)成吉思汗大學(xué)聯(lián)合考察組發(fā)現(xiàn)刻石并確認(rèn)為班固所撰《燕然山銘》。近年來學(xué)者對(duì)《燕然山銘》刻石作了摹拓、釋文和研究。《燕然山銘》的發(fā)現(xiàn)對(duì)研究漢代歷史和紀(jì)功碑的起源有著重要意義。

燕然山銘

另一塊漢代紀(jì)功碑是東漢永和二年(137)碑即《裴岑碑》,于康熙年間在巴里坤石人子鄉(xiāng)石人子村被發(fā)現(xiàn)。雍正十三年(1735)移至今巴里坤縣城,今藏新疆維吾爾自治區(qū)博物館。此碑非常完整,有可能受到《任尚碑》的影響。紀(jì)曉嵐《閱微草堂筆記》專門記載過此碑。此碑在書法史上名氣很大,得到清代書法家的推崇和臨摹。西安碑林、濟(jì)寧學(xué)宮均有摹刻本。

此外還有東漢永和五年(140)碑,即《沙南侯碑》。此碑由清人在天山南麓的哈密境內(nèi)發(fā)現(xiàn)。因?yàn)閷?duì)模糊字跡的確認(rèn)有誤,先后有《沙南侯碑》《沙海侯碑》《伊吾司馬碑》等別稱,該碑因體積巨大,至今仍在被稱作“煥彩溝”的原處。北京大學(xué)圖書館藏有刻石雙勾本。

漢代以后,對(duì)于西域的經(jīng)營(yíng)最有貢獻(xiàn)的是唐代。漢代紀(jì)功碑的傳統(tǒng)在唐代也得以延續(xù)。關(guān)于唐代西域紀(jì)功碑,朱玉麒教授指出第一塊是貞觀十四年(640)《姜行本碑》《侯君集碑》。二碑記錄了唐太宗時(shí)期西征高昌的事跡。《姜行本紀(jì)功碑》記載于徐松《西域水道記》,原位于巴里坤松樹塘附近,清雍正十一年(1733)運(yùn)至天山廟,1950年代運(yùn)至烏魯木齊,現(xiàn)收藏在新疆維吾爾自治區(qū)博物館。另一塊《姜行本碑》在《沙南侯碑》石上,印證了兩《唐書》記載“其處有班超紀(jì)功碑,行本磨去其文,更刻頌、陳國(guó)威德而去。”

平定吐魯番后,唐軍隊(duì)繼續(xù)西進(jìn),貞觀二十二年(648)平定龜茲,刻《阿史那社爾紀(jì)功碑》。龍朔元年(661)有《唐西域記圣德碑》。此碑載于趙明誠(chéng)《金石錄》。調(diào)露元年(679)裴行儉平定西突厥,刻《碎葉紀(jì)功碑》。開元三年(715)在費(fèi)爾干納盆地驅(qū)逐吐蕃的勢(shì)力,刻《拔汗那紀(jì)功碑》。這些碑都在史書上有所記載。而包括《侯君集紀(jì)功碑》在內(nèi)的這些碑,目前尚未被考古發(fā)現(xiàn)印證。這些碑的存在表明唐代繼承了漢代紀(jì)功碑的形式,并更加規(guī)范化。

接下來,朱玉麒教授介紹了漢唐西域紀(jì)功碑與戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)。漢代西域的爭(zhēng)奪戰(zhàn)表現(xiàn)為漢王朝以敦煌為大本營(yíng)與盤踞在蒲類海一帶的北匈奴之間的交鋒,因此,漢代西域紀(jì)功碑必然大量出現(xiàn)在東部天山沿線,并且更多以庫(kù)舍圖嶺為南北主要通道的天山地區(qū)。唐代西域紀(jì)功碑則隨著唐王朝的西進(jìn)而形成以伊州為中心向西輻射,一直到蔥嶺以西。漢唐西域紀(jì)功碑揭示中原王朝在西域的經(jīng)營(yíng)以及民族間的交融,意義甚大,并影響到以后西域紀(jì)功碑的出現(xiàn)。

最后,朱玉麒教授講到清代西域的平定與告成天下。清代通過康雍乾三朝的平定,西域基本形成了今天疆域的雛形。清代平定西域最重要的碑是兩塊,一是乾隆二十年(1755)平定北疆的《平定準(zhǔn)噶爾勒銘格登山之碑》,現(xiàn)存于新疆昭蘇縣格登山,二是乾隆二十四年(1759)平定南疆的《平定回部勒銘伊西庫(kù)爾淖爾碑》,現(xiàn)存碑座。二碑代表了清代西部疆域的平定。

位于新疆昭蘇縣格登山的清平定準(zhǔn)噶爾勒銘碑

國(guó)子監(jiān)碑亭

王子林主任總結(jié)說,今天很榮幸邀請(qǐng)朱玉麒老師為大家講述紀(jì)功碑的歷史和意義。一座碑就是一段歷史,是對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)功勛的歌頌,也是對(duì)邊疆安定的信心昭示。通過紀(jì)功碑,朱老師為我們勾畫出了歷代對(duì)西北的經(jīng)營(yíng),以及民族之間的交融,意義重大。特別是從太學(xué)到地方文廟立紀(jì)功碑,不僅是告成天下,也是為了延續(xù)道統(tǒng),亦如《尚書》所言“告成闕功”、明末顧炎武所言“天下興亡,匹夫有責(zé)”。關(guān)于中國(guó)疆域與民族的構(gòu)成,當(dāng)代中國(guó)概念的奠定,朱老師的講座十分必要,給予我們深刻啟示。

朱玉麒教授的講座結(jié)合文獻(xiàn)與實(shí)地考察,通過大量史料和圖像,從五個(gè)方面,全面而系統(tǒng)地對(duì)“西北邊疆平定的紀(jì)功碑”作了深入的解讀。不僅梳理了漢唐至清代紀(jì)功碑的銘刻背景、存世情況以及制度變遷,同時(shí)也展現(xiàn)了自漢唐以來平定西域、民族融合的宏大歷史。講座內(nèi)容豐富,邏輯清晰,展示了大量一手資料和新的研究結(jié)論,給我們帶來了一場(chǎng)精彩的學(xué)術(shù)盛宴。講座結(jié)束后,聽眾就乾隆平定西北邊疆御制詩(shī)的意義、紀(jì)功的載體形式等問題紛紛向朱老師請(qǐng)教,現(xiàn)場(chǎng)氛圍熱烈。

講座現(xiàn)場(chǎng)

聽眾提問

此次講座為2021北大故宮系列學(xué)術(shù)講座的第二講。接下來,故宮研究院將與北京大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究院繼續(xù)攜手,陸續(xù)邀請(qǐng)北大專家學(xué)者圍繞藝術(shù)史、宋代文學(xué)等領(lǐng)域展開演講,將北大學(xué)術(shù)帶進(jìn)故宮,實(shí)現(xiàn)學(xué)科領(lǐng)域間的互鑒互通,讓我們持續(xù)期待。

文:段瑩 拍攝圖:王瑩 初審:許冰彬 終審:王子林

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)