故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第七十七講

2020年10月14日下午,故宮研究院學(xué)術(shù)講壇邀請上海博物館書畫部主任、研究館員凌利中先生在紫禁書院做題為“一座‘丹山’,兩個(gè)‘云屋’——兼析古書畫鑒藏史上的‘張冠李戴’現(xiàn)象”的專題講座。此次講座為故宮研究院學(xué)術(shù)講壇第七十七講,由故宮研究院主辦,古書畫鑒藏研究所、研究室承辦。書畫部副主任、研究館員汪亓先生主持。

凌利中先生演講

凌利中,上海博物館書畫研究部主任、研究館員,中國美術(shù)學(xué)院博士生導(dǎo)師、故宮研究院古書畫鑒藏研究所客座研究員。曾任波士頓美術(shù)館(2006)、大英博物館(2007)、佛利爾美術(shù)館(2013)訪問學(xué)者。多年來從事古代書畫鑒定與研究,發(fā)表《從惠崇到趙大年——析“惠崇小景”暨〈江南春圖〉卷考》《〈丹山紀(jì)行圖〉卷作者考》《王淵〈水墨木芙蓉圖〉真跡的發(fā)現(xiàn)》《〈畿甸觀風(fēng)圖〉卷作者考》《董其昌〈各體古詩十九首〉卷辨?zhèn)渭白髡呖肌贰段尼缑骷易宓奈拿}及早期藝術(shù)活動(dòng)》《文人畫史新論》(與了廬合著)《王原祁題畫手稿箋釋》等論著60余篇。主持《吳湖帆書畫鑒藏特展》《丹青寶筏——董其昌書畫藝術(shù)大展》及國際學(xué)術(shù)研討會(huì)等。

汪亓先生主持

畫史將畫家同姓、同名、同字或同號(hào)者混為一者,較為常見,如董其昌代筆人珂雪常瑩與李日華之子珂雪李肇亨;同時(shí),作品所描繪景地的張冠李戴,亦會(huì)造成斷代上的誤判。凌利中先生在此次講座中通過一系列典型案例,將“張冠李戴”諸個(gè)案作品之真相予以揭示。

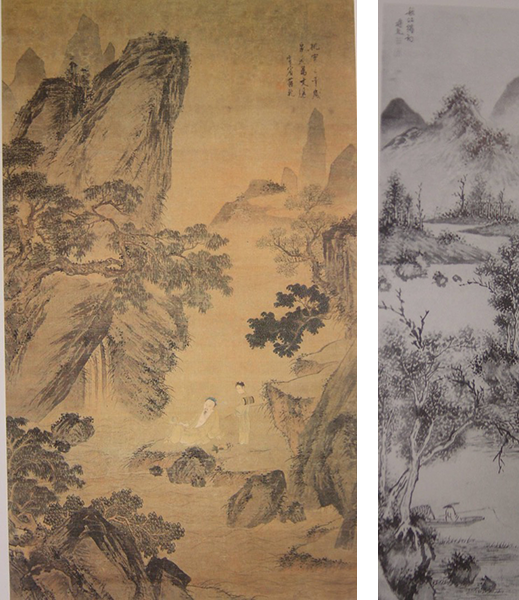

凌利中先生首先談到明代畫家蔣嵩之子虹橋蔣乾與杭州鶴賓蔣乾的混淆問題。蔣乾(1525-1609年),字子健,號(hào)虹橋居士,金陵(今江蘇南京)人。為浙派大家蔣嵩子,寓居蘇州虹橋。其作品有天津市藝術(shù)博物館藏《山水圖軸》,可以見到文徵明一派的影響。廣東省博物館藏《臨流獨(dú)坐圖》,作者亦署為蔣乾,從畫風(fēng)上看,卻有馬遠(yuǎn)、夏圭的影響。對于二人應(yīng)非同一人的問題,凌利中先生依據(jù)史料發(fā)現(xiàn)線索:《宋元以來畫人姓氏錄》轉(zhuǎn)引《明畫韻編》中著錄二蔣乾,其一為蔣嵩子,另一云:“蔣乾,號(hào)鶴賓,四明人。畫宗馬遠(yuǎn),善山水,其草蟲、花鳥、人物,無不臻妙。”《歷代畫家姓氏便覽》也有相近著錄。反觀《臨流圖》所署的“囗賓蔣乾”,正是鶴賓蔣乾。另外,彭蘊(yùn)燦《歷代畫史匯傳》載沈應(yīng)山小傳,稱其為蔣乾弟子,山水宗馬(馬遠(yuǎn))、夏(夏圭)、荊(荊浩)、關(guān)(關(guān)仝),那么其所師承的蔣乾很可能即蔣鶴賓。

左:明 蔣乾《臨流獨(dú)坐圖》軸 廣東省博物館

右:明 蔣乾《山水圖》軸 天津市藝術(shù)博物館

明 蔣嵩《山水圖》軸

凌利中先生繼而談到第二個(gè)案例,即《丹山紀(jì)行圖》的作者考辨。上海博物館藏《丹山紀(jì)行圖》,作者自署“云屋”,曾經(jīng)顧文彬收藏,顧文彬《過云樓書畫記》引用《畫史會(huì)要》,記載其為明顧琳號(hào)云屋者所作。全國書畫鑒定小組定為明代畫家顧琳。而此畫氣息近于元畫,這就涉及顧云屋其人的考證問題。該卷后諸家題跋者皆為顧云屋友人,通過對這些人的考察,可以為研究顧氏生平交游提供重要線索。其中,宋僖、趙古則二人尤其重要,在二家文集中,透露了較多顧云屋的交游行蹤及身世。

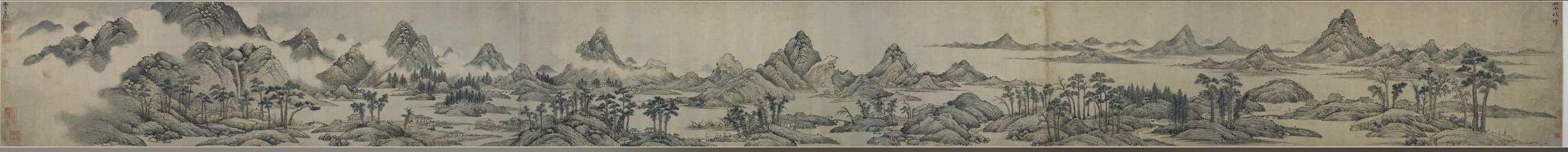

元 顧園《丹山紀(jì)行圖》卷上海博物館

宋僖《庸庵集》中多透露他和顧云屋與卷后題跋諸家交游問題。如《題顧云屋山水圖》提到顧云屋“過余姚為山輝門人徐性權(quán)作此圖”,徐性權(quán)為徐本立,亦為題跋者之一。其師鄭山輝即鄭元秉,為元代畫家。其他題跋者及交游關(guān)系也多能從《庸庵集》中找到線索。

趙謙,字古則,作有《云屋先生顧公墓志銘》,其中提到“大明洪武十有五年九月初六, 云屋先生卒于鄲之定海崇丘鄉(xiāng)。……先生姓顧氏, 名園, 字仲園, 云屋其別號(hào)也。其先吳縣昆山望族。”由此顧云屋其人之真實(shí)身份昭然, 據(jù)墓志銘,還可知曉其家世、生卒年、生平經(jīng)歷、著述等。

將二顧視為一人者, 始作俑者當(dāng)屬康熙四十七年所編《御定佩文齋書畫譜·顧琳》。《畫史會(huì)要》記載顧琳與顧云屋為二人,而《佩文齋書畫譜》則未注意到,而將顧琳與《庸庵集》所載顧云屋混為一人。晚清顧文彬亦忽視了《畫史會(huì)要》中顧云屋小傳,故以訛傳訛至今。

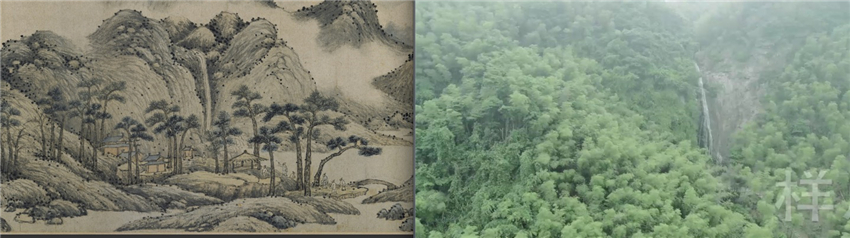

顧園《丹山紀(jì)行圖》還有一個(gè)話題,就是這張畫所繪為實(shí)景山水,即余姚風(fēng)景名勝丹山赤水。在丹山中,三日行的原路地點(diǎn)都可以找到。特別是最后一段白水瀑布筆直而下,畫中叫“白水沖”,在今天還可以看到實(shí)景。

《丹山紀(jì)行圖》卷之白水沖瀑布(左) 四明余姚丹山赤水之白水沖瀑布實(shí)景(右)

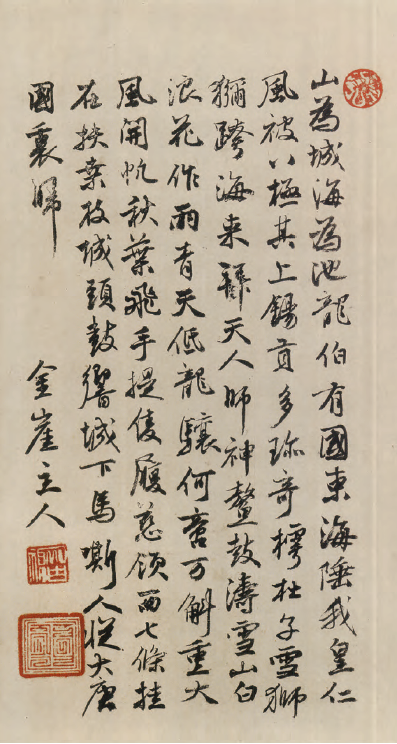

第三個(gè)案例是關(guān)于王蒙的《丹山瀛海圖》。該畫現(xiàn)藏上海博物館。這張畫的“丹山”,以往代表性的觀點(diǎn)認(rèn)為其所繪地點(diǎn)為山東嶗山外海風(fēng)景。主要依據(jù)是王氏于洪武二年(1369)赴泰安任官,遂有機(jī)會(huì)取景青島嶗山作畫,據(jù)此推斷此卷為王蒙晚年作品。凌利中先生對丹山瀛海的地理所指進(jìn)行考證,認(rèn)為根據(jù)歷代文人作品、習(xí)稱,丹山瀛海所指亦可為四明、甌越地區(qū)的丹山瀛海。卷中的山石特征與瀕臨東海的四明丹山赤水地貌亦相吻合。

元 王蒙《丹山瀛海圖》卷 上海博物館

除此之外,亦可從題跋中加以輔證,卷后金崖主人詩跋題道:“山為城,海為池。龍伯有國(日本)東海陲,我皇仁風(fēng)被八極。其上錫貢多珍奇,樗杜子,雪獅獼。……”題跋中透露的正是元代文人于四明地區(qū)與日本詩僧的文化交流盛況。該詩系錄楊維禎送日本僧太歲歸國歌,當(dāng)時(shí)四明慶元府(寧波)地區(qū),為元代中日貿(mào)易重要港口之一,金崖主人詩中所稱“吾皇”,更指元代皇帝,而非明代。由此亦可輔證王蒙《丹山瀛海圖》卷所繪當(dāng)為四明丹山一地。

四明丹山赤水實(shí)景(左)/王蒙 丹山瀛海圖卷(局部)

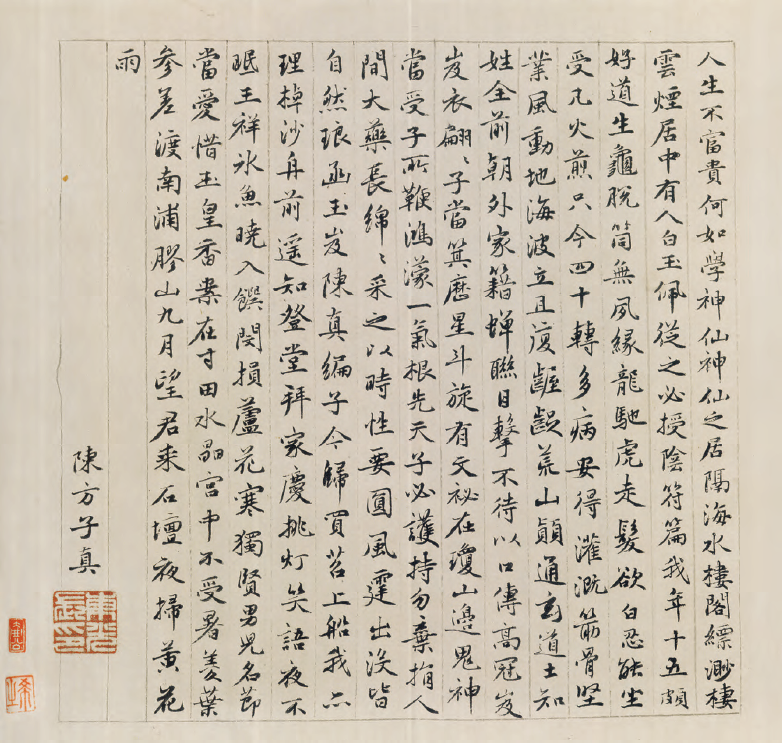

此外,據(jù)陳方跋,“子今歸買苕上船”,透露王蒙彼時(shí)正欲買舟歸里(湖州);“遙知登堂拜家慶”,得悉王蒙父親王國器(1284-1366后)應(yīng)尚在世;此際正值陳氏本人寓居無錫華家、藝友王蒙返家湖州赴“登堂拜家慶”之際,并有九月間邀王赴無錫與陳會(huì)晤之約,故王蒙此際行蹤,為往來鄞、苕一帶。

《丹山瀛海圖》金崖主人跋、陳方跋

此外,又據(jù)《丹山瀛海圖》卷上的王氏筆墨風(fēng)格判斷,尚處于探索階段,較之《青卞隱居圖》軸要早十余年,約作于至正十五年(1351)左右,王蒙時(shí)年四五十歲左右。該卷應(yīng)略早于《太白山圖》卷,但皆屬王氏第二時(shí)期作品(1341-1369),書法結(jié)體寬博、拙樸,實(shí)與至正十三年(1353)《夏山隱居圖》軸、至正十六年(1356)題倪瓚《五株煙樹圖》軸等早中期書風(fēng)相符。

講座現(xiàn)場

凌利中先生在講座中以上海博物館《丹山紀(jì)行圖》卷、廣東省博物館《臨流獨(dú)坐圖》軸、上海博物館王蒙《丹山瀛海圖》卷等個(gè)案為例,通過把握作品時(shí)代氣息與個(gè)人風(fēng)格等要素,利用主要依據(jù)、輔助依據(jù)等針對性鑒研手法,將“張冠李戴”諸個(gè)案作品之真相予以揭示。汪亓先生總結(jié)說,凌利中老師通過文獻(xiàn)、畫風(fēng)方面的梳理、考證、分析,得出正本清源的學(xué)術(shù)判斷,展現(xiàn)出細(xì)致入微、抽絲剝繭式的學(xué)術(shù)方法,給予我們啟示:書畫、文物研究要在不疑處有疑,抓住線索,小心求證,得出相對準(zhǔn)確的結(jié)論,使“張冠李戴”的現(xiàn)象越來越少。講座結(jié)束后,聽眾圍繞古書畫相關(guān)問題與凌利中先生展開交流探討。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)