——“祥開萬象:故宮與西藏文物聯展”系列講座第四講

——“祥開萬象:故宮與西藏文物聯展”系列講座第四講

薄海昆老師2007年畢業于北京師范大學歷史學院,獲歷史學博士學位,2008年和2017年兩次赴英國大英博物館進修學習。現為故宮博物院展覽部副研究館員、故宮研究院中外文明交流研究所副所長,從事博物館展覽策劃與設計、西方博物館及藏品研究。曾在故宮博物院主持“武英殿陶瓷館展廳改造項目”等10余個大型展覽的形式設計工作。出版專著《如果你生在羅馬帝國》,發表《古陶瓷展覽形式設計的“視覺延伸”——以故宮博物院新陶瓷館為例》等10余篇專業論文。

薄海昆老師以宗教建筑圖景在博物館展示空間中的意象化表現為角度,分析了“故宮與西藏文物聯展”的形式設計,由設計思想、概念設計、深化設計、展覽效果等四個方面內容構成。

講座現場

設計思想方面,他強調該展覽設計以大綱為本,通過深入研究大綱內容和展品特征,領會策展人思想后得到思路。由于展覽各單元名稱均以“花”命名(第一單元“花開滿路”,第二單元“花繁葉茂”,第三單元“春華秋實”),形式設計亦以“花”為主線,在視覺上多處展現“花”的造型、紋飾和光影,以便強調突出主題。為了讓觀眾較好體驗故宮與西藏文物背后的歷史文化氛圍,經過反復構思,設計者把古代漢藏宗教建筑(大昭寺、雨花閣、梵華樓)在展廳內做意象化處理,與各個單元內容相呼應,營造跨越時空的體驗氛圍,配合文字內容塑造展覽精神,輔助傳達展覽內容信息,促進觀眾對展覽的認知和了解。另外,該展覽展廳內部空間主色調以深紅、土黃、米白為主,象征皇宮建筑、藏式建筑、中原文化與西藏文化。

薄海昆老師以豐富的圖片和史料詳細闡述了拉薩大昭寺、故宮雨花閣、梵華樓的基本情況,向聽眾介紹這些建筑的特點與內涵,解釋為什么選取這三處古代宗教建筑為空間設計元素,以及將它們融入展陳設計的難度。拉薩大昭寺歷史悠久,其建筑明顯具有漢藏交融的風格,且寺前的唐蕃會盟碑是內地與西藏地方開展交往的歷史證物,與第一單元“花開滿路——西藏地方與內地的交往”所講述的內容非常貼切,具有象征意義;雨花閣是紫禁城內最大的一座藏傳佛教佛堂,乃清代乾隆皇帝所建,代表了清代中央政府與西藏地方上層的密切聯系,所以很適合第二單元“花繁葉茂——認同與歸宿”;梵華樓為紫禁城內比較有特色的佛堂,此次展覽也有122件來自梵華樓的佛造像展出,因此梵華樓適合于第三單元“春華秋實——豐碩的文化成果”。

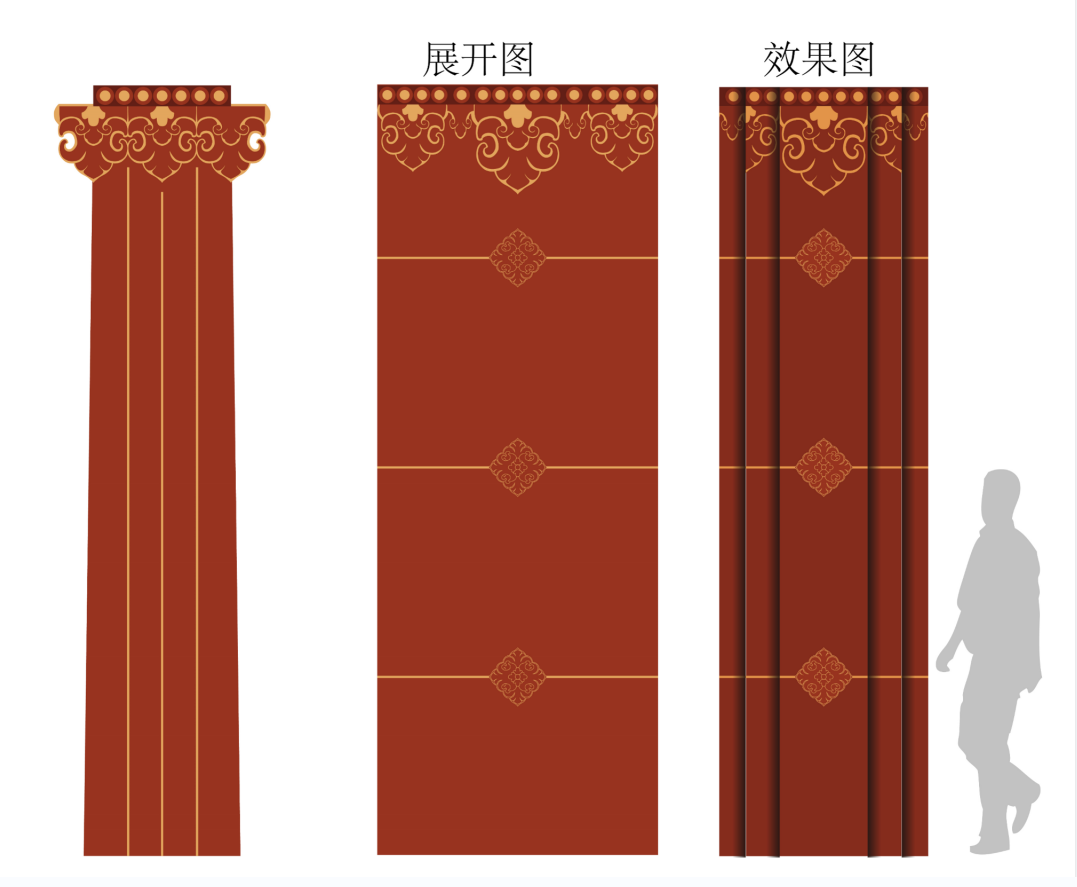

概念設計方面,薄海昆老師介紹了設計范圍,包括午門西雁翅樓、正樓、東雁翅樓展廳,共約2800平方米。在開闊的空間內充分、合理地陳列展品,賦予展示空間恰當的、與主題內容相呼應的文化藝術氛圍,給觀眾帶來舒適愉悅的參觀體驗。本展覽的概念設計方案經過8次修改完善,最終成稿,逐步實現了整體布局規劃、整體風格營造和局部細節設想。在概念設計稿中,三座古代宗教建筑的意象化表現方法已非常成熟。例如,設計者把西雁翅樓內紅色圓柱子包裹起來,“變成”經過簡化的大昭寺兩種柱式,展廳最南端搭建一面藏式房屋墻壁的外立面,以“具象化”的局部將宗教建筑概念和特征賦予“意象化”的整體。按實際比例仿制的唐蕃會盟碑被放在西雁翅樓居中位置,一排錯落有致的用投影燈投射在地板上的彩色花束從北至南直達“唐蕃會盟碑”,又繼續延伸到展廳南端。它的寓意來自《詩經?大雅?文王有聲》:“鎬京辟雍,自西自東,自南自北,無不思服”,用投影組成的忽明忽暗的花路象征連接內地與西藏地方的茶馬古道,又契合了單元標題“花開滿路”的意境。

午門正殿布局與紫禁城雨花閣的格局相對應,中間以檀香木圣觀音像為核心,加上乾隆皇帝佛裝唐卡和七世達賴喇嘛銀像等文物,構成了乾隆年間初建雨花閣的故事始末,設計者在這些文物上空設計一面巨大的梵文六字真言天花吊頂,取自雨花閣內檐裝飾,以此暗示雨花閣的建筑空間。正殿兩側則分別是雨花閣東、西配樓的意象化陳列,一棵老樹和配樓建筑的線描圖噴繪在深灰色墻壁上,灰墻中間是高聳到午門展廳玻璃吊頂處的宮墻紅色大墻,展示三世章嘉呼圖克圖官裝唐卡和六世班禪額爾德尼奏疏,象征這兩位乾隆時期藏傳佛教高僧的影堂。班禪奏疏長達4米,從紅墻上垂落下來,宛如從天而降,非常有氣勢。盡管表現手段抽象且簡化,雨花閣及東、西配樓高大、肅穆的感覺在午門正殿得到恰當體現,設計者用抓住建筑空間的神似,成功把現實中復雜龐大的建筑做了“意象化”處理,并轉移到新的展廳空間中。

東雁翅樓展出第三單元“春華秋實——豐碩的文化成果”,設計者用凹字形展墻象征梵華樓中一個供奉顯宗佛像的房間,根據原狀布局將122尊造像放在嵌入到兩側墻壁上的佛龕中陳列,并加以燈光照明,在尊重原有布局的前提下實現了展覽意圖,方便觀眾更好地了解這些來自梵華樓的造像的優美和魅力。

深化設計是對概念設計的細化和落實,涉及到方方面面的細節處理,包括施工圖、場景模型、材料樣本選定、平面設計、展位圖、圖文展板、說明牌、海報、展品固定方式、展品照明方案、環境照明方案、彩色噴繪打樣等。故宮藏西藏唐卡有大量花卉紋飾,還帶有內地青綠山水繪畫風格,體現了內地與西藏的文化交流。這些都為平面設計提供了極佳素材。展覽所有的展品都要事先規劃陳列位置和次序,需要經過反復調整,才能制定出既符合內容要求,又兼顧展品布局美感的展位圖。柜內展板都是經過深思熟慮設計完成,每一塊展板都要遵循干凈、優美的版式設計原則,且要詳細解說重點展品的內涵信息與精彩之處,是對展覽內容的圖像補充,對解析展覽內容起著必不可少的作用。說明牌不但以文字形式解說文物信息,還要輔以圖像牌,展示精彩文物的底款、側面、背面、局部紋飾、印拓、字簽、原始狀態、拆分狀態等難以在展柜中直接呈現給觀眾的重要信息。只有把深化設計方案做到位,才能確保展覽設計精準地在展廳中得到落實,也才能實現對展覽內容的準確解讀,甚至合理進行加工再創作,用美好、感人、有趣、新穎的方式吸引觀眾參觀,留下深刻印象。對于博物館展覽形式設計師而言,只有先感動自己,才能讓觀眾感動。

午門正殿展廳入口形象平面設計圖

最后,薄海昆老師以完成后的展廳實景照片向聽眾展示了此次展覽的展示效果。此次展覽緊緊圍繞內容思想與文物特點,在午門展廳做了意象化表達。展覽設計一方面以“花”為線索,另一方面將幾處宗教建筑的氣韻融合到展示空間中,在烘托故宮與西藏文物之美的同時,努力讓觀眾沉浸到莊嚴、宏偉的氛圍中去,深刻感悟西藏地方與內地自古以來血濃于水、緊密交融的歷史關系。

薄海昆老師講座結束后,故宮博物院展覽部副主任(主持工作)、研究館員劉輝老師對講座進行了總結和點評:通過兩個多小時的講座,我們系統了解了本次展覽形式設計的主要思路和表達方式,從象征符號而言,采用了唐卡中諸多象征吉祥寓意的花朵與內容搭配:用花開滿路,表現了西藏地方與內地的交往;花繁葉茂,表現了認同與歸宿;春華秋實,表現豐富的文化成果。從空間而言,用意向性手法,點題性的展現了大昭寺、雨花閣、梵華樓三個重要的宗教建筑空間,在烘托故宮與西藏文物之美的同時,努力讓觀眾沉浸到莊嚴、宏偉的氛圍中去,也讓我們了解了這三處宗教建筑空間在西藏和內地交流歷史中的重要意義和價值。深刻感悟西藏地方與內地自古以來血濃于水、緊密交融的歷史關系。在深化設計中,內容和形式的融合進一步加深。從知識點的拓展,到展品的多層面展示,說明形式和內容不是表與里的關系,而是彼此融合滲透,成為不可分割的完整一體。同時,展覽受空間、環境等各種限制,既要充分、合理地陳列展品,賦予展示空間恰當的、與主題內容相呼應的文化藝術氛圍,給觀眾帶來舒適愉悅的參觀體驗,同時兼顧藏安全和參觀便利。大家可以看到,一個展覽在從無到有的過程中,要付出諸多的構思、修正、試驗、勤奮和汗水。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮