——“ 故宮學人講故宮 ”系列講座第六期第二講

講座海報

2024年4月 26日上午,故宮博物院研究館員張劍虹老師作題為“天子衡情:清代內務府與《大清律例》”的專題講座。張劍虹,女,1979年出生,祖籍山東臨沂,漢族,中共黨員,法學博士,歷史學博士后,研究館員。2006年畢業于北京大學,獲得法學博士學位,法律史專業。后進入故宮博物院科研工作站從事全職博士后研究,目前任職于故宮博物院研究室。研究領域為清史、法律史。主持、參與了多項國家級、省部級課題。著有《康乾時期物質文化遺產的法律保護》,在《故宮博物院院刊》、《歷史檔案》等學術刊物上發表論文若干篇。

主講人張劍虹研究館員

該講座為“故宮學人講故宮”系列講座第六期第二講。此次講座由故宮博物院研究室副主任、研究館員徐華烽老師主持,故宮博物院故宮研究院和一汽集團紅旗品牌主辦,故宮博物院研究室、數字與信息部承辦。講座在故宮文化資產數字化應用研究所(數字所演播廳)舉行,來自院內外50余名聽眾現場聽取了講座。

在講座的第一部分張劍虹老師簡要介紹了歷代宮廷管理機構。指出歷代為皇帝及其家族服務的宮廷機構,古已有之。漢代有少府,隋朝則置六尚、六司、六典等機構,隋煬帝又增置女官,準尚書省,形成六局二十四司,管理宮廷事務。唐承隋制,有所變化,設置了六局二十四司。此后歷代對此皆繼承沿襲。明代設有十二監、四司、八局,由寺人把持,合稱內官二十四衙門。

在講座的第二部分張劍虹老師詳細介紹了清代內務府及司法職能。首先是系統介紹了清代內務府的歷史沿革。鑒于明代宦官專權的教訓,清太宗皇太極極力否定這種由寺人把持的局面,天聰六年建立起由包衣構成的內務府。順治皇帝親政后,仿照明朝二十四衙門模式建立了十三衙門,以取代原有的內務府職能。順治朝,十三衙門名稱有所變化,到順治十七年時,十三衙門分別是:司吏院、宣徽院、禮儀院、尚方院、御用監、御馬監、尚衣監、尚膳監、尚寶司、惜薪司、司設局、兵仗局、文書館。從十三衙門職官的設置和名稱來看,有的是沿襲明代的,如秉筆、掌印、總理、管理、掌司、近侍等;有的是因事而置,如承院、院承、垂文、承議、司捕、協理、參知等。十三衙門雖然是效仿明制而設,但其所用人員與明代大相徑庭,不僅有寺人,更有滿漢大臣,從職權分配來看,大權掌握在索尼等滿洲大臣手中。隨著順治皇帝的駕崩,十三衙門被裁撤,恢復了內務府的名稱,與之前的內務府相比,這次設立的內務府的職能與管理均有所完善,設立總管大臣管理諸務,由皇帝所屬的包衣(上三旗包衣)充任。下屬機構有廣儲司、會計司、掌儀司、都虞司、慎刑司、營造司、織染局、武備院和上駟院。隨著所處理的事務的細化與增多,所需人員與機構也隨之擴大,從而逐漸發展成為一個固定的機構,并納入國家機構體系,與部院衙門一體管理,完成了化家為國的轉變。作為皇帝私人奴仆的包衣也隨之變成有國家編制的官員。

其次,張老師介紹了內務府司法職能,涉及吏、戶、禮、兵、刑、工等各方面。主要構成機構是:七司三院。專掌司法的部門是:慎刑司。其人員主要由郎中、員外郎、主事、委署主事、筆帖式、催總構成。職責是掌讞三旗之獄,負責所轄案件偵破、案犯的羈押與監禁、審判、行刑等。具體而言,慎刑司主要辦理的案件是:1、上三旗擬判杖一百以下案件。2、旗民交涉案件。3、奉皇帝特旨審判的案件。4、太監案件。張劍虹老師還進一步指出在司法實踐中,內務府會超過了審判權限的法律規定,自行創設案件管轄權,這種創設具有一定的任意性。面對各種報案、控告,內務府自行決定是否受理,重大案件的審判情況將上奏皇帝。皇權是內務府案件管轄權擴張的惟一制約。內務府是否受理案件最先考慮的是案件事實本身,如果案情復雜,所涉及領域相對陌生,內務府覺得無法勝任審判,或即使勝任也要下很大功夫,一般是將案件移交出去,反之,則自行審理。相比之下,法律的規定反而是次要的因素。

接下來張劍虹老師又介紹了都虞司。指出其審判權限主要體現在議處內務府各級文武官員方面。其中,議處總管內務府大臣、府屬武職官員、慎刑司官員系由成文章法所規定,而議處總管內務府事務王爺、府屬文職官員則是內務府檔案記載的,成文章法并無規定。同時,張劍虹老師還強調,值得反思的是,慎刑司無權議處本司官員,然而,同樣具有審判職能的都虞司卻無需此項回避,有權議處本司官員。

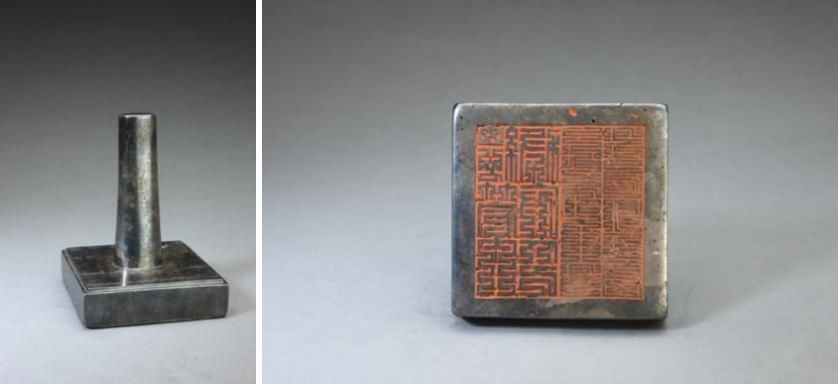

銀扁柱紐“總管內務府印”

緊接著,張劍虹老師對慎刑司和都虞司做出了比較。指出根據官修典籍、檔案的記載,兩者都有權力處理的事項有:1、總管內務府大臣的議處。2、府屬官員的議處。3、都虞司所轄人群的訴訟。都虞司將案情復雜、無法勝任的案件移交慎刑司,說明了就審判事務而言,慎刑司更為高端。雖說移交慎刑司,但絕不是說從審級方面,慎刑司是都虞司的上級。這里不存在審級關系,只是業務能力高低而已。移交慎刑司后,只是換了個處理部門,對于當事人來說,依然是一審。除了業務上的交叉之外,兩者之間存在人員的流動。另一方面,會典規定都虞司負責慎刑司官員的議處,然而根據檔案的記載,慎刑司官員的議處多元化,或交本司,或交吏部,或交都虞司。總之,這兩個平行的部門在議處官員、審理特定群體案件方面出現了交叉,但它們業務能力有差別,作為專司審判的機構,審理案件、議處府屬官員是慎刑司的本職工作,業務能力必然要求高,都虞司無法勝任的案件則移交之。作為膳食采捕田獵起家的機構,審理案件、議處官員并非都虞司的主要工作,雖然基于皇帝的命令可以為之,但無論從數量,還是性質方面,都無法與慎刑司相提并論,只能說是分享了慎刑司的部分職權,當然這也是內務府職司分工混亂的體現。

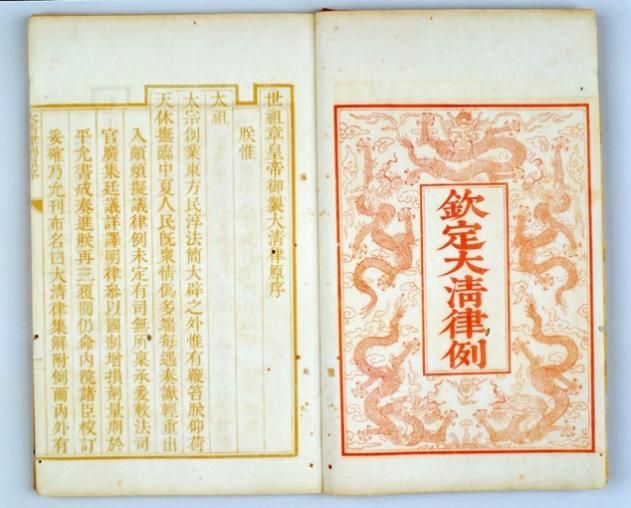

《大清律例》封面

講座的第三部分張劍虹老師介紹了清代內務府的斷罪依據《大清律例》。順治三年《大清律集解附例》、康熙十九年《刑部現行則例》、雍正三年《大清律集解》、乾隆五年《大清律例》。這四部法典構成了清律的主體。在具體的案件審判中,清代內務府基本上先是依據律、例作出判決。其次內務府審判時傾向先查找以前有無成案,如果有,則適用。適用成案的方式有多種,或僅依成案判決,或將成案與律例結合,綜合考量進行判決。成案的形成因素相對多元,是律例、皇帝意見、承審官直覺等多種因素綜合而成,一旦成案形成后,便產生了獨立性,即可以直接為后來案件所援引。成案適用的關鍵環節是類比,承審官對此享有較大的自由裁量權。內務府審判適用成案與注重各案的實體正義有關,反映了輕罪名、重刑罰的特點。與加重刑罰的傾向有關,特別是當有律例規定、但律例的處罰結果較輕時,選擇的成案是加重處罰的。還反映了當時清代政務處理的傳統。內務府在適用成案審判時,因案件情況不同而呈現出不同的適用情況,主要有兩大類:一是只適用成案,成案是判決的惟一依據。即便有律例規定,也絲毫不提。二是把律例與成案放在一起,綜合考量,給出判決結果。在適用成案的案例中,這種情況占了大多數。它又分為兩種,其一,比較律例與成案,選擇適用成案,而排除適用律例,其二,綜合律例與成案進行判決,判決結果是律例和成案均和的結果。

《大清律例》內頁

筆記中明確為己藏作品的,均在記載中以“余以重金購或余得之慈云寺”等示之。經統計此類曾經繆曰藻家藏的作品僅8件,其中繪畫作品7件,書法作品1件。據調查現存的僅4件,故宮博物院藏2件,分別為趙雍《趙仲穆沙苑牧馬圖》和張即之《楷書古松詩》卷(附宋人《古柏圖》),臺北故宮博物院藏唐寅《江南農事圖》,上海博物館藏鮮于樞《鮮于伯幾盤古序》。本文擬將文獻記載與作品實物相結合,以繆曰藻對“家藏”作品的記載為核心,探討其中體現的收藏取向和鑒藏理念。作者認為繆曰藻收藏書畫注重鑒賞及其流傳經歷,同時兼及作品的真偽鑒別。從其收藏作品的藝術造詣來看,繆曰藻具有較高的鑒賞水準。

主持人徐華烽副主任

講座結束后,故宮博物院研究室副主任、研究館員徐華烽老師對講座進行了總結和點評。他認為,張劍虹老師的講座體現了“活的法律史”的研究理念,這樣的成果對于新時代落實依法治國方略具有一定的現實意義。另一方面,本次講座拓寬了故宮學研究的新視野。張老師的宮廷法律史研究與當前史學界興起的社會史、微觀史研究相呼應,引導我們關注學術前沿,走進歷史深處,更加全面的闡釋故宮及其收藏文物蘊含的豐富價值。同時,徐華烽老師還特別提到本次講座的地點正是清宮內務府的所在范圍。雖然往日內務府的建筑已經蕩然無存,但清宮留下來的檔案與文獻,仍然可以讓我們追憶已逝的歷史人物和歷史事件。走近故宮的每一座宮殿和像內務府這樣的遺址,我們可以研究的歷史、可以追尋的人物、可以想象的故事更多、更精彩。最后,主講人與現場觀眾就講座中涉及到的更多具體問題進行了熱烈的交流。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮