2024年11月22日上午,故宮博物院研究館員孟嗣徽老師作了題為“交匯與榮悴——《五星及廿八宿神形圖》與中古星神崇拜”的專題講座,此為“古梅講壇”第六講。孟嗣徽,畢業(yè)于中央工藝美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院),研究生學(xué)歷,故宮博物院研究館員,主要從事藝術(shù)史學(xué)的研究。兼任中國敦煌吐魯番學(xué)會(huì)理事、首都師范大學(xué)研究生導(dǎo)師等職。曾獲美國國家美術(shù)館(National Gallery of Art)“斯達(dá)基金資深訪問研究員”(Starr Foundation Visiting Senior Research Fellow)、美國亞洲文化協(xié)會(huì)(Asian Cultural Council)“福特基金訪問研學(xué)者”(Ford Foundation Fellow)、法國遠(yuǎn)東學(xué)院(Ecole Francaise D’Extreme-Orient)客座研究員等多項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金支持,赴歐美博物館、大學(xué)、研究所等地研究訪問,考察研究歐美博物館所藏宗教藝術(shù)品和敦煌寫本與遺畫。參加國家社科基金重大研究項(xiàng)目“敦煌與于闐:佛教藝術(shù)與物質(zhì)文化的交互影響”、故宮博物院“故宮藏敦煌吐魯番文獻(xiàn)”整理等項(xiàng)目的研究。已出版主要著作《元代晉南寺觀壁畫群研究》、《犍陀羅的微笑:巴基斯坦古跡文物巡禮》(合作)、《衢地蒼穹:中古星宿崇拜與圖像》等,在中外主流學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文70余篇。

主講人孟嗣徽老師

“古梅講壇”由故宮博物院故宮學(xué)研究院主辦,故宮學(xué)研究院、數(shù)字與信息部承辦。故宮博物院古梅計(jì)劃得到香港賽馬會(huì)全力支持,公益慈善研究院獨(dú)家捐助。本場講座由故宮博物院故宮學(xué)研究院陶曉姍研究館員擔(dān)任主持,來自院內(nèi)外的五十余名觀眾聆聽講座。孟嗣徽老師從美術(shù)史、思想史的角度,深入探討了圖像背后所潛藏的有關(guān)佛教密宗信仰、獻(xiàn)祭儀式與古代中國、古印度、古巴比倫和古希臘的天文歷法與占星術(shù),研究各文明間的碰撞、交流與融合。

主持人陶曉姍老師

講座內(nèi)容由五部分組成。在第一部分中,孟嗣徽老師圍繞《五星及廿八宿神形圖》(以下簡稱《五星圖》)的圖本,以及我國中古時(shí)期的星占思想進(jìn)行了介紹。中國自古以來崇敬天象,并以天象的變化來預(yù)測人事。中古的星神崇拜是以五星與二十八宿的行星占星術(shù)為基礎(chǔ)。日、月、五星周期性地穿行于恒星的背景中,與二十八宿發(fā)生的視角關(guān)系,衍生出行星占星術(shù)。遺存至今的六本《五星圖》中,故宮博物院曾藏有五本(其中一本現(xiàn)藏臺北故宮博物院),大阪市立美術(shù)館藏有一本。《五星圖》是中國存世最早的紙絹繪畫品之一。其原作者,聚訟紛紜,或謂南朝梁張僧繇,或謂唐梁令瓚、吳道子、閻立本。

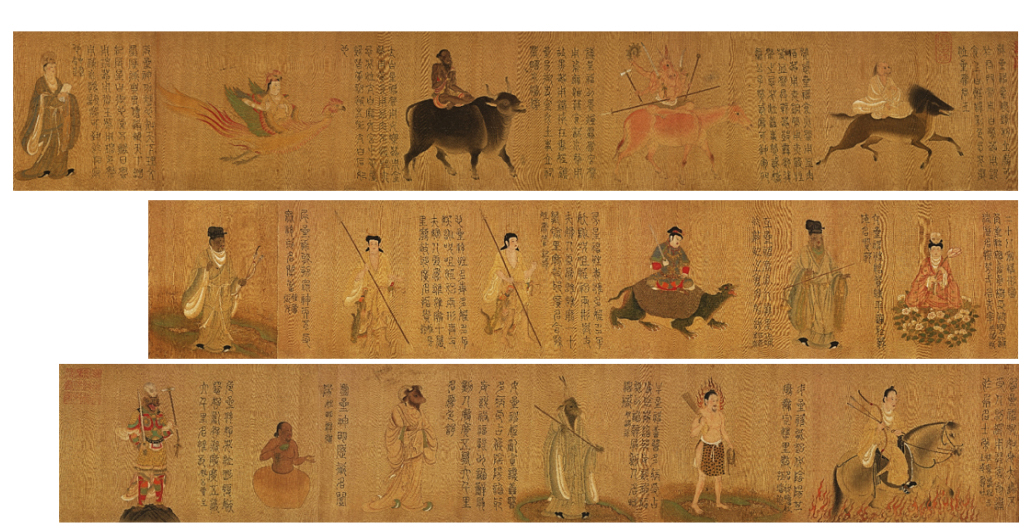

故宮博物院藏宋佚名·摹大阪本梁令瓚(傳)《五星及廿八宿神形圖》

在現(xiàn)存六本《五星及廿八宿神形圖》中,日本大阪市立美術(shù)館藏本(以下簡稱“大阪本”)年代最早,其作者疑為唐代畫家、天文家梁令瓚。之所以存疑,是因?yàn)榇筅姹镜漠嬜黝}記有兩處出現(xiàn)誤寫的地方。這兩處錯(cuò)誤,以梁令瓚的專業(yè)水準(zhǔn)來講,是不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)的。故宮藏宋代摹本,忠實(shí)的摹繪了大阪本的星神圖像及兩處文字錯(cuò)誤;并且與大阪本一樣都只有上半卷。結(jié)合圖像和題記,這兩本《五星圖》從右至左的星神為:歲星(木星)、熒惑(火星)、鎮(zhèn)星(土星)、太白星(金星)、辰星(水星)。其后為二十八宿星神,二十八宿神的圖像都明顯地帶有黃道十二宮的元素,目前殘存十二位,缺失的部分應(yīng)當(dāng)是下半卷。(是同一畫卷,在PPT上展示為三行)

故宮博物院藏明·朱元久仿《五星二十八宿神形圖》卷

故宮博物院除了藏有《五星二十八宿神形圖》卷的宋摹本外,還有著錄于《秘殿珠林》的明代朱元久仿本。這個(gè)仿本也有一個(gè)相似的圖本傳世,現(xiàn)藏美國大都會(huì)藝術(shù)博物館,傳為明代畫家仇英所做。《五星圖》的諸多明仿本中,除了有以手卷形式繪制的,還有裝裱成冊頁的。難能可貴的是,故宮博物院藏明代紫霜道士仿《五星圖》冊是一個(gè)全本。臺北故宮博物院藏清代丁觀鵬摹《五星圖》卷,也是被《秘殿珠林》著錄過的版本,不過已經(jīng)被裝裱成了冊頁的形式。

講座的第二部分,孟嗣徽老師概述了我國中古時(shí)期的兩個(gè)五星神像系統(tǒng)。一個(gè)是見于西漢《淮南子·天文訓(xùn)》和北周《靈臺秘苑》的“四象”和“五宮”系統(tǒng)。這是我國最早的天文星占系統(tǒng),其特點(diǎn)是以五星配五方、五色、五行、五帝……唐代之后,五星的形象系統(tǒng)在佛教因素的影響下,發(fā)生了變化。《晉書·天文志》、《七曜禳災(zāi)決》、《梵天火羅九曜》等記載了另一套五星神像系統(tǒng)。在法藏《七星歷日一卷并十二時(shí)》和日本大正新修《大藏經(jīng)》中,都有與《梵天火羅九曜》系統(tǒng)相同的五星圖像。

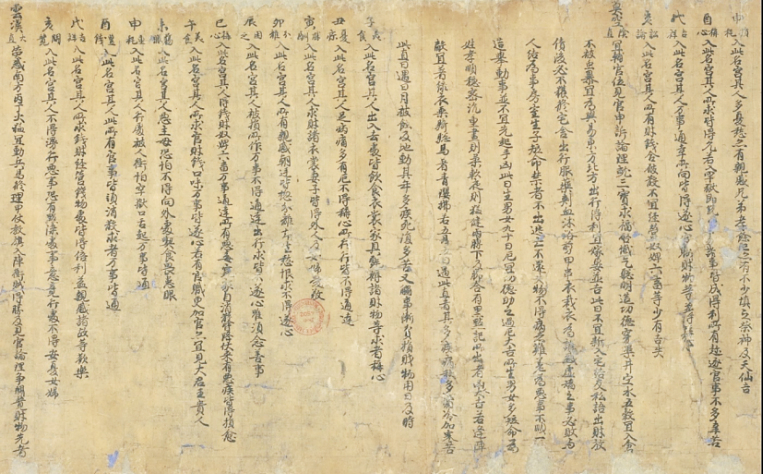

法藏敦煌文獻(xiàn)P.2693號《七星歷日一卷并十二時(shí)》

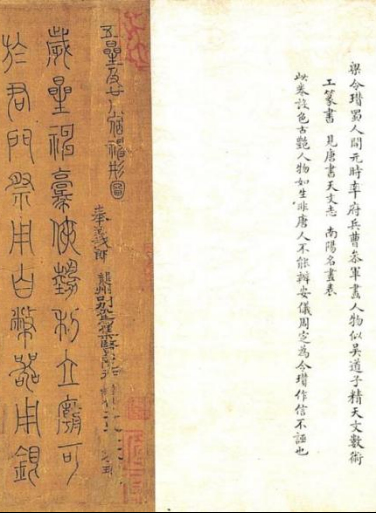

第三部分,孟嗣徽老師介紹了大阪本《五星及廿八宿神形圖》的作者與繪制年代。1903年、1939年日本收藏家阿部房次郎、阿部孝次郎父子編輯出版兩輯圖錄《爽籟館欣賞》。傳為南朝梁張僧繇的《五星圖》被收在第二輯中。但是大阪本前隔綾題識和署款等,都將作者指向了梁令瓚。他的姓名和職官還見于英藏《唐月令注·進(jìn)書表》:官職為“集賢院……待制官、安定郡別駕”。《進(jìn)書表》中梁令瓚的職銜與大阪本中的署題一致。梁氏是開元年間朝廷中負(fù)責(zé)天文歷書方面的修撰官員,同時(shí)也是一位人物畫家。開元九年(721)唐玄宗命一行改造大衍歷,梁令瓚和一行共同制造黃道游儀和水運(yùn)渾天儀。大阪本一類的圖本應(yīng)完成于開元年間(713—741)。

大阪本《五星及廿八宿神形圖》卷首題識

在第四部分,孟嗣徽老師講述了黃道十二宮、二十八宿與運(yùn)命十二宮之間的發(fā)展脈絡(luò)與關(guān)系。從《梵天火羅九曜》的星神系統(tǒng)可以看出,西方天學(xué)借道古印度隨佛教東來傳入中土。黃道十二宮的概念起源于兩河流域的古巴比倫文明,在北齊高洋時(shí)期(550-577年)通過譯經(jīng)活動(dòng)傳入中國。中國的黃道十二宮宮名最早見于隋代那連提耶舍所譯的《大方等大集經(jīng)》。古巴比倫人為了表示太陽在黃道上的運(yùn)行位置,將天球上的黃道十二等分,每宮三十度,稱黃道十二宮,是太陽所經(jīng)行宮的意思。而中國古代的二十八宿是沿著赤道劃分天區(qū)。兩套系統(tǒng)雖并行不悖卻又異曲同工,其中必然互有重迭。由此在中國晚唐以后出現(xiàn)的相關(guān)美術(shù)作品中,尤其是在《熾盛光佛變相圖》為背景的畫作中,經(jīng)常同時(shí)出現(xiàn)黃道十二宮與二十八宿神祇相配的圖像。唐代不空譯《文殊師利菩薩及諸仙所說吉兇時(shí)日善惡宿曜經(jīng)》中首次將西來星學(xué)的黃道十二宮與七曜二十八宿對應(yīng)起來。

黃道十二宮的個(gè)別圖像,可能早在東漢晚期至魏晉時(shí)期的銅鏡上便已出現(xiàn)。這些資料,只能說明某些星座的圖像已傳入中國,不應(yīng)被認(rèn)為是完整的黃道十二宮系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入中國。現(xiàn)存六本《五星圖》祖本的產(chǎn)生年代,顯然應(yīng)在黃道十二宮傳入中國的初期,即隋代(6世紀(jì)后半)至唐開元年間(8世紀(jì)初)。

第五部分,孟嗣徽老師重點(diǎn)介紹了熾盛光佛與星宿崇拜。熾盛光佛與諸曜星神的崇拜發(fā)端于唐代,大盛于宋元,流風(fēng)所及遼夏,一直延續(xù)至明季。這種信仰認(rèn)為信奉熾盛光佛,并在天變地異時(shí)通過佛教密宗的法式和獻(xiàn)祭活動(dòng),可以規(guī)避、排除或至少削弱來自星宿界的不利影響,變?yōu)牡湠楦l怼胧⒐夥穑绕湫撬藿缰T神的圖像在唐代出現(xiàn)有著繁雜的背景和文化內(nèi)涵。不僅反映出它是有唐以來佛教密宗遺存的重要組成部分,也反映了古代歐亞大陸的天文星占的傳統(tǒng)與南亞、中亞的佛教經(jīng)典與圖像向東亞傳播的情況。

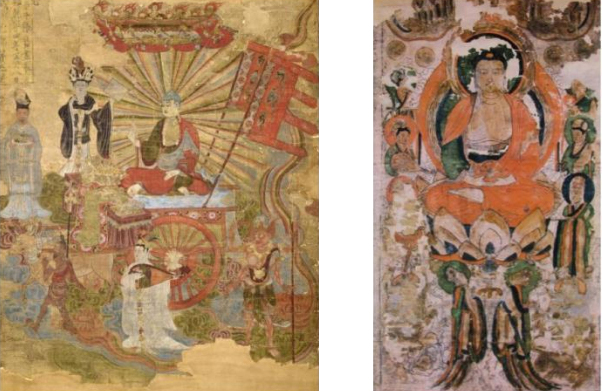

英藏唐《熾盛光佛并五星神像》與山西出土遼代《熾盛光佛降九曜星神宮宿圖》

孟嗣徽老師對比了大英博物館藏唐乾寧四年(897)《熾盛光佛并五星神像》絹畫與法國巴黎圖書館藏唐代《熾盛光佛與諸曜星神像》紙畫、日本奈良上之坊藏宋開寶五年(972)《熾盛光佛頂大威德消災(zāi)吉祥陀羅尼經(jīng)》紙質(zhì)插圖、蘇州博物館藏宋景德二年(1005)《大隨求陀羅尼經(jīng)咒》紙質(zhì)插圖《熾盛光佛與九曜星神宮宿圖》,以及甘肅敦煌莫高窟61窟北壁西夏《熾盛光佛圖與十一曜星神宮宿圖》壁畫、美國波士頓美術(shù)博物館藏元代《熾盛光佛與諸曜星神行道圖》之間的異同,梳理了星曜神從七曜、九曜到十一曜的發(fā)展過程。其中法藏本比英藏本多出羅睺與計(jì)都兩個(gè)星曜;奈良本增加了黃道十二宮和二十八宿;西夏時(shí)期的敦煌諸本已發(fā)展為十一曜,增加了紫炁、月孛兩曜。波士頓本還增加了玉皇大帝等道家神祇。

熾盛光佛乘牛車的經(jīng)典形象,充分體現(xiàn)了佛教圖像中外交融的特色。唐代不空譯《佛說熾盛光大威德消災(zāi)吉祥陀羅尼經(jīng)》,提到熾盛光佛即諸星曜游走于天空之中。而在中國傳統(tǒng)星占理論中,北斗在天空居中的位置,決定了它主宰日月五星和二十八宿的尊崇地位,而作為“帝車”,是因?yàn)樗鼑@著北天極旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的緣故。而圍繞著北斗運(yùn)行的日月五星則影響人間的禍福,預(yù)示未來。佛教星占理論與中國傳統(tǒng)星占融合之后,熾盛光佛代替了帝王,坐到了“輅車”之上;而駕車的神獸也由龍、馬,轉(zhuǎn)變成了帶有印度崇拜色彩的黃牛。

美國堪薩斯城納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館藏《熾盛光佛佛會(huì)圖》

唐代以后,熾盛光佛巡行的圖像逐漸開始“華化”。如見于山西應(yīng)縣佛宮寺釋迦塔出土的遼代《熾盛光佛降九曜星神宮宿圖》、甘肅肅北五個(gè)廟石窟西夏壁畫《熾盛光佛圖與十一曜星神宮宿圖》、美國堪薩斯城納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館(The Nelson-Atkins Museum of Art)藏山西洪洞廣勝寺元壁畫《熾盛光佛佛會(huì)圖》等,其構(gòu)圖形式已由“胡化”的側(cè)視演變成了“華化”的對稱式。孟老師結(jié)合自己的研究成果為大家介紹了同樣繪有熾盛光佛與星神圖像的德國亞洲藝術(shù)博物館藏新疆柏孜克里克第29窟壁畫、俄羅斯艾爾米塔什博物館所藏新疆克孜爾石窟壁畫《黃道十二宮圖》的相關(guān)情況;并對龜茲、吐魯番、敦煌、黑水城、寧夏等中國西域地區(qū)出土的熾盛光佛與星象崇拜圖像遺存進(jìn)行了介紹。

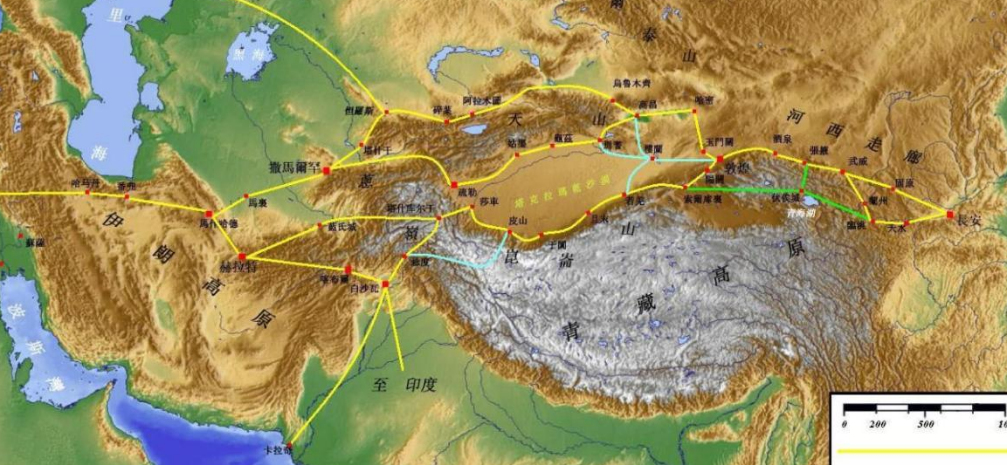

絲綢之路路網(wǎng)圖

美國學(xué)者若蘭德(Benjamin Rowland)指出中亞藝術(shù)自西域(Serindia)以西,主要是波斯薩珊藝術(shù)的延伸,其中滲入了印度的因子;而西域以東,包括吐魯番、克孜爾等地,則是印度-伊朗混融的藝術(shù)風(fēng)格。中國學(xué)者裴矩在《西域圖記》中曾記載從敦煌通往“拂菻”國的道路,反映了當(dāng)時(shí)的中國人對“絲路世界”的認(rèn)識。其中確切地指出了吐魯番在絲綢之路上的“門戶”地位,和敦煌在絲綢之路上的“咽喉”地位。而裴矩描寫的地處絲路“咽喉”的敦煌和絲路“門戶”的吐魯番在中古時(shí)期恰好處于印度、伊朗兩大文化圈碰撞交融之所。

中亞即為印度-伊朗文化交匯爭鋒的場所,則中國來自西域的神祇形象自必具有印度-伊朗文化的混合風(fēng)格。由于印度宗教與波斯宗教信仰在中亞地域的混融現(xiàn)象,導(dǎo)致了神祇的形象出現(xiàn)了兩個(gè)宗教或多個(gè)宗教的特征,在龜茲、吐魯番乃至敦煌地區(qū)尤為明顯。從熾盛光佛與星象崇拜圖像的形成中,可以看出希臘、波斯、印度、中國多種文化因素的影響,這是多民族、多種文化長期的相互碰撞,交匯融貫的結(jié)果。

現(xiàn)場觀眾與主講人互動(dòng)

講座以后,陶曉姍研究館員對孟嗣徽的精彩講座進(jìn)行總結(jié),充分贊揚(yáng)孟老師對現(xiàn)存六個(gè)版本《五星圖》的細(xì)致考察,并對孟老師將圖像學(xué)研究的視野擴(kuò)展到古代歐亞大陸文化交流大背景中的廣闊學(xué)術(shù)視角表示欽佩。難能可貴的是,孟老師還收集了大量流散在海內(nèi)外各個(gè)博物館的原屬于西域地區(qū)的熾盛光佛圖像,及其反映的唐代開元盛世在中外天文星學(xué)方面的交融、匯聚、共生、融萃情況進(jìn)行了解讀。在互動(dòng)環(huán)節(jié),孟老師解答了現(xiàn)場觀眾關(guān)于《五星及廿八宿神形圖》的意義,中古時(shí)期中國兩個(gè)星占系統(tǒng)之異同等問題進(jìn)行了交流。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)