講座現場

王光堯先生畢業于北京大學考古系,在故宮長期從事古代陶瓷考古研究,并關注中外文化交流。出版了《中國古代官窯制度》、《明代宮廷陶瓷史》等專著和幾十余篇學術論文。王光堯先生對古建筑琉璃頗有識見,曾撰寫《元明清三代的官琉璃窯制度研究》,并主持了湖北武當山龐灣琉璃窯址的發掘,故宮建筑大修期間在王先生的提議下才開始科學的琉璃記錄和整理工作,王光堯先生從理論和實踐兩方面對官式琉璃進行探究。

主講人王光堯先生

從高處眺望紫禁城,紫禁城籠罩在一片金黃燦燦的琉璃瓦下,宛若梵宮的琉璃世界,黃色的琉璃瓦筑成的宮殿是神權與皇權的象征。

紫禁城

但是琉璃本身并不是中國的土著之物,中國古代夏商周三代的宮殿建筑是土階茅茨、四阿重屋;西周以后開始使用陶瓦,重屋成為宮殿的通制;秦漢宮殿樓閣、重檐,屋頂覆陶瓦,從畫像石、畫像磚墓所見出現陶吻,唐代開始使用琉璃建材。

琉璃是一個從梵文傳入中國的外來詞,在梵文中,琉璃的本義是指帶彩的陶器。戰國時期始見于典籍,最初使用多種發音相近的字拼寫。梵文中的琉璃轉寫為vaidūrya,vai為前綴僅強調其后面字母的發音而自身不發音,故整字的漢字音譯為:瑠璃、琉璃、毘瑠璃、毗瑠璃、吠瑠璃、吠琉璃、鞞稠梨夜、鞞頭梨、鞞瑠璃等,采用多種寫法正說明在漢字中原本無此物和此字。其生產技術和琉璃一詞一樣,是從外國傳入中國的,其遠祖可一路向西追溯到兩河流域乃至古埃及。

古埃及在公元前20世紀已能生產低溫釉下彩陶,著名的例證有藍釉釉下黑彩河馬([法]Editions de la Reunion des musees nationaux ,Le Louvre, p77。),十八王朝阿蒙斐斯二世(Reign of Amenophsis Ⅱ)時期的藍釉黑彩魚鹿花紋碗([日]The Exhibition of The Treasures of Great Kings and Queens of Ancient Egypt, 1978, The Yomiuri Shimbun.。)即是該技術的延續。琉璃磚的燒造在埃及也自第十八王朝始,我們稱之為琉璃的藍釉飾件在埃及的出現也不晚于公元前14世紀。

古埃及藍釉釉下黑彩河馬

古埃及藍釉黑彩魚鹿花紋碗

古埃及綠藍彩琉璃磚

公元前6世紀早期巴比倫城伊什塔爾門門墻和塔樓上所用的琉璃磚,讓我們知道了兩河流域使用低溫彩釉琉璃磚的歷史。(北京大學歷史系簡明世界史編寫組:《簡明世界史》第62頁,北京大學教材科據人民出版社1972年紙型翻印。)

巴比倫城伊什塔爾門

隨著古埃及被古波斯帝國、馬其頓希臘、羅馬的相繼征服,古埃及的這種低溫彩釉及琉璃燒造技術得以進一步普及。公元前6世紀末5世紀初古波斯帝國首都蘇撒的琉璃磚墻是明顯模仿巴比倫建筑藝術的結果。([美]愛德華·伯恩斯等著、羅經國等譯:《世界文明史》(第一卷)第90-91頁,商務印書館1990年。)

波斯蘇撒琉璃磚墻

琉璃技術通過波斯向南傳入印度,并和佛教產生了關系并成為佛教的七寶之一,諸書關于七寶的組成:《法華經·受記品》記七寶為“金、銀、琉璃、硨磲、真珠、玫瑰”;《無量壽經·上就樹》記七寶為“金、銀、琉璃、玻璃、珊瑚、瑪瑙、硨磲”;《智度論十》記七寶為“金、銀、毘琉璃、玻璃、硨磲、赤真珠”;《阿彌陀經》記七寶為“金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙”;《般若經》記七寶為“金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、虎珀、珊瑚”。各經對七寶的記述雖有不同,卻均包含有琉璃,所以中國人追求琉璃就可能和佛教有關。通過佛教的傳入,印度的琉璃傳入中國,季羨林先生認為漢以來很長時間內中國交通印度的目的之一就是獲取琉璃。(《中國蠶絲輸入印度問題的初步研究》,《季羨林論中印文化交流》,北京新世界出版社,2006年,第107頁。)由經印度伴隨著佛教而來的琉璃,讓中國人知道的琉璃的存在并仿燒成功低溫鉛釉陶器,然而,琉璃燒造技術并未在中國傳播開來。

琉璃來到中國的另一條路徑則是通過絲綢之路銷往中國,并見于中國典籍則正當羅馬帝國向東方擴張與殖民之時。典籍所記琉璃不僅都與羅馬有關,還明言羅馬宮殿以琉璃砌壁。

《漢書》卷九十六上《西域列傳》“罽賓”國產“璧流離”注引“孟康曰‘流離青色如玉’,顏師古曰:《魏略》云大秦國出赤、白、黑、黃、青、綠、縹、紺、紅、紫十種流離”。(第3885頁。)《后漢書》卷八十八《西域傳》“大秦”國條載“大秦國……宮室皆以水精為柱,食器亦然。……土多金銀奇寶,有……珊瑚、虎魄、琉璃”。(第2919頁。)《史記》卷一二三《大宛列傳》“安息”條所記“黎軒”《索引》引康氏《外國傳》云:其國城郭皆水精為礎、五色水精為壁;萬震《南州志》云:(其)大家屋舍,以珊瑚為柱、琉璃為壁、水精為礎。(第3162~3163頁。)

大月氏人把波斯的以建筑用材為代表的琉璃燒造技術傳入中國。《魏書》卷一百二《西域傳》“大月氏”條載:“大月氏國,……去代一萬四千五百里。……世祖時(拓跋燾,424-452年),其國人商販京師,自云能鑄石為五色琉璃,于是采礦山中,于京師鑄之。既成,光澤美于西方來者。乃詔為行殿,容百余人,光色映徹,觀者見之,莫不驚駭,以為神明所作。自此中國琉璃遂賤,人不復珍之。”(《北史》卷九十七《西域傳》“大月氏國”條記此事為:“太武時(424—452年),其國人商販京師……自此,國中瑠璃遂賤,人不復珍之”。)

琉璃技術東漸路線為可歸納為:埃及→古巴比倫→波斯帝國→中國(北魏)。

由于胡人的傳播,琉璃技術在中國得到發展,琉璃制作傳入平城、洛陽;再推廣至安陽的窯場。之后琉璃燒造技術在中原一度失傳,隋代何稠復燒成功,從此中國燒造琉璃的技術得以傳承不絕。《隋書》卷六十八《何稠傳》“稠性絕巧,有智思,用意精微。……稠博覽古圖,多識舊物。……時中國久絕琉璃之作,匠人無敢厝意,稠以綠瓷為之,與真不異”。何稠是西域胡人,其祖父始入中國。《隋書》卷七五《何妥傳》“何妥字棲鳳,西域人也。父細胡,通商入蜀,遂家郫縣……除伊州刺史,不行,尋為國子祭酒”(《北史》八十二《何妥傳》略同)。卷六八《何稠傳》:“何稠字桂林,國子祭酒妥之兄子也。父通,善斵玉”。

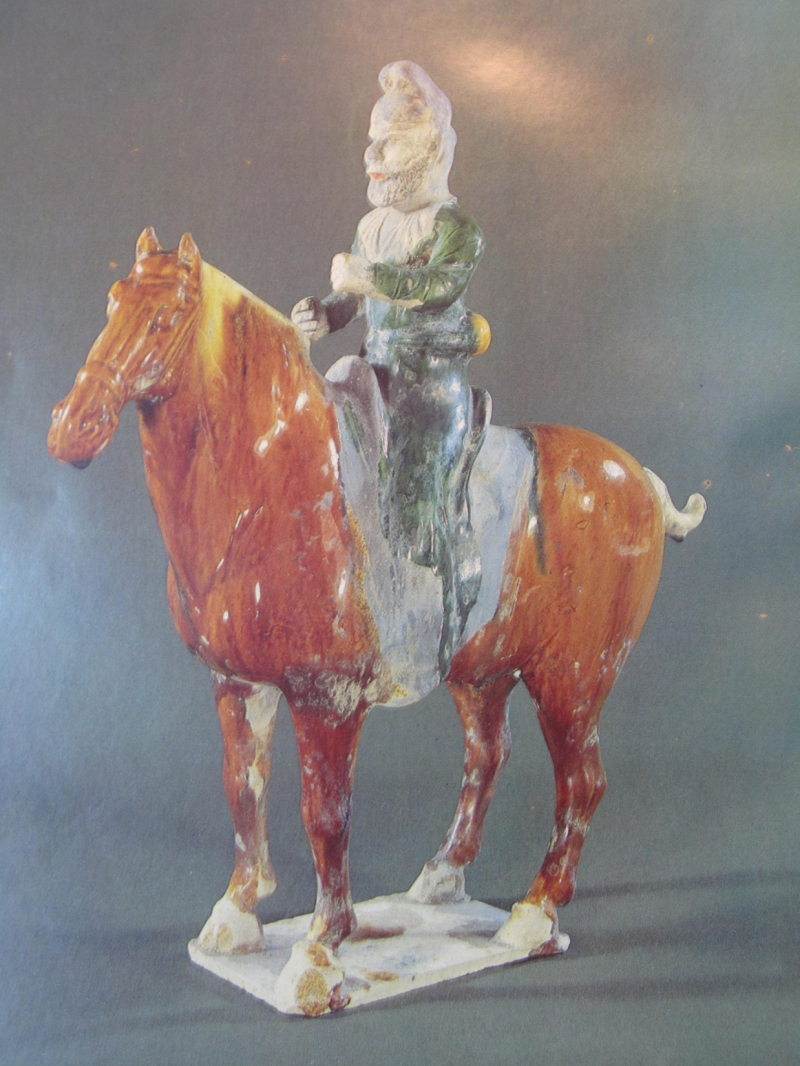

在北朝至唐期間,胡人對中國藝術的影響也是巨大的,在隋代,非漢人居工部尚書占總人數的近百分之五十,([英]崔瑞德編,中國社會科學院歷史研究所西方漢學研究課題組譯:《劍橋中國隋唐史》,中國社會科學出版社,1990年。)此足見各種胡族人對隋代工藝的影響之深。低溫綠彩、低溫黃釉器和三彩技術均源于西域的低溫釉技術,青花釉料的引進,大量西域風格的陶器和胡人形象的陶俑,甚至西域、天竺畫法在中國的流傳,都是收到來自西域的藝術風格影響。少數民族的進入容易帶來文化的融合和技術的促進。

北齊黃釉扁壺

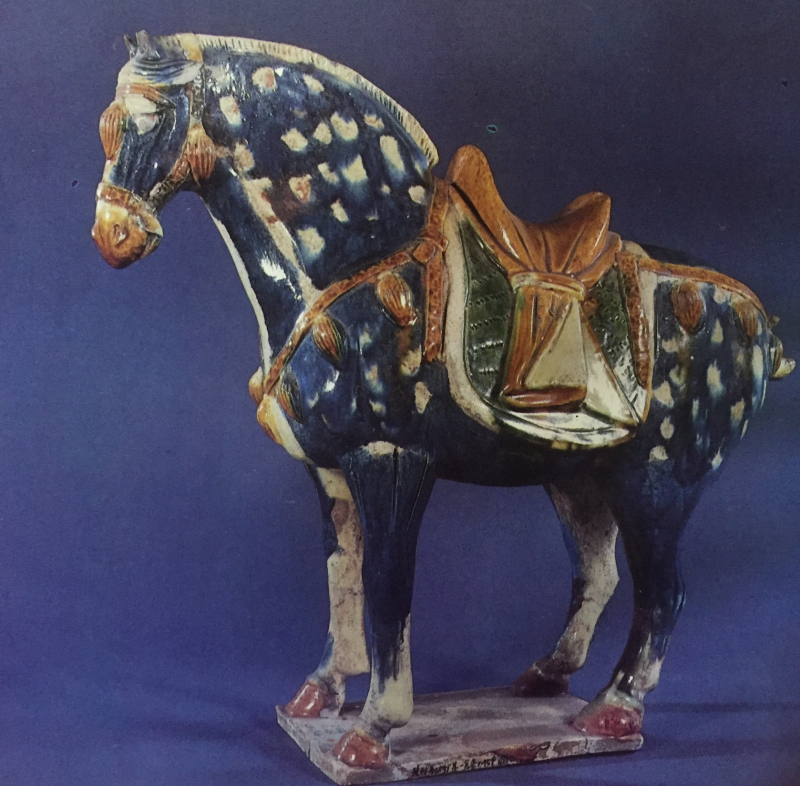

唐代三彩馬

黑石號沉船出水唐青花盤

胡人俑

隋代琉璃復燒成功之后,琉璃燒造技術用于建筑材料上所生產的琉璃瓦、琉璃磚迅速普及。在唐代的敦煌壁畫中所繪制的建筑已出現了琉璃剪邊屋頂,唐朝的宮殿遺址中出土了琉璃構件,五臺山唐代佛光寺中使用琉璃覆頂,目前有關唐代建筑琉璃使用范圍并不能確定。北宋開始建筑滿布琉璃瓦。白色大理石臺階、紅墻和琉璃瓦組合而成的官式建筑形式在金代確立之后,元明清一直延續下來,構成中國建筑獨有的特征。

唐代琉璃吻(黃堡窯址出土)

佛光寺

高平開化寺大雄寶殿(北宋)

朔州崇勝寺彌陀殿(金)

從唐代開始,借助于皇家的支持和法律的限制,琉璃逐漸成為只有皇宮和道觀廟宇才能使用的建材,皇家正是借助對代表神權的道觀廟宇的形象構造,逐漸營造出了琉璃殿道觀廟宇樓閣和上天、仙界相連的意念,進而有著同樣建筑風格的皇宮也自然有了天界與神靈居所的尊嚴,皇宮在建筑上實現了神、王的合一。琉璃建材成了皇權與神權的象征。覆蓋著黃色的琉璃瓦的皇宮在藍天白云的映襯下,宛若仙境,給人崇高而神秘的感覺。

宋徽宗瑞鶴圖

紫禁城

明清兩代關于琉璃的使用和生產均有嚴格的規定。

琉璃代表著等級制度,黃色琉璃瓦是皇帝的專屬顏色。清代規定:親王世子貝勒被子等府制,凡正門殿寢均覆緑琉璃,脊安吻獸;官民房屋墻垣不許擅用琉璃瓦城磚,如違嚴行治罪,其該管官一并議處。即使在紫禁城內王子居住的南三所也只能用綠琉璃瓦。

琉璃是皇權與神權的象征,各朝各代皇家設立專門的琉璃窯燒造皇家所需琉璃。直接管理琉璃建材之燒造事務始于北宋,設置官琉璃窯場并委官督造肇自元代,元大都設四窯場營造素白琉璃磚瓦,明代有南京聚寶山琉璃窯和北京琉璃窯,清代有北京琉璃窯(初在正陽門西,后移至門頭溝琉璃渠)和盛京琉璃窯(黃瓦窯)。它們除燒造三代宮殿建筑所需琉璃剪裁與飾件外,也燒制內廷需要的琉璃質日常用品。

為規范琉璃生產,對于琉璃的燒造各朝代都制定了嚴格的燒造琉璃的管理條例。

宋代,李誡奉旨編修:《營造法式》(國學基本叢書本,商務印書館民國二十二年版)卷十五《窯作制度》“琉璃瓦等”條、卷二十五《諸作功限》“窯造”條、卷二十七《諸作料例》“窯作”條。

元代,《國朝文類》(四部叢刊本)卷四十二《雜著·經世大典·工典總敘》“僧寺”條:“自佛法入中國為世所重,而梵宇遍天下,至我朝尤加崇敬,室宮制度咸如帝王居,而侈麗過之。或賜以內帑或給之官幣,雖所費不貲而莫與之較,故其甍棟連接、檐宇翚飛、金碧炫耀,亙古莫及。”

明代,萬歷朝重修本《明會典》(中華書局1989年影印本)卷一百九十《工部(十)》“物料·琉璃窯”條:“每一窯裝二樣板瓦坯(今按:即素燒瓦坯)二百八十個,計匠七工,用五尺圍蘆柴四十束”、“每一窯裝色(今按:即色燒,也曰色窯)二百八十個,計匠六工,用五尺圍蘆柴三十束四分,用色三十二斤八兩九錢三分四厘”。《明會典》卷一百九十“工部(十)·物料·磚瓦”云:“洪武二十五年定,凡在京營造合用磚瓦,每歲于聚寶山置窯燒造,所用蘆柴官為支給,其大小厚薄樣制,及人工、蘆柴數目,俱有定例……如燒造琉璃磚瓦所用白土,例于太平府采取”。

清代,《大清會典》卷一百九十九載“康熙三十三年覆準……凡禁令:康熙二十七年議準,嗣后凡官民不許將琉璃瓦料、城磚擅用,如違禁用者,嚴行治罪,將該管官員一并議處”。“凡燒造磚瓦,康熙二十年題準:各工所需琉璃磚瓦,令管工官員先將應用實數核算具呈,照數給發錢糧,監督預行備辦。除冬三月及正月嚴寒停止燒造外,余月,以文到之日為始,定限三個月燒造送往工所。管工官員親身驗看,隨到隨收,給發實收。完日,將實用過數目及余剩數目并實收,繳查核銷”,“(康熙三十三年)又覆準:嗣后監督新舊交代,將庫銀、燒造物料查明注冊,不許外賣”。

嚴格的控制為生產優質產品提供了保證,也使得琉璃成為皇家的專屬產品。

講座結束展開熱烈的討論,就“故宮不同建筑的琉璃色彩及象征意義”、“故宮古建筑維修過程中琉璃構件的處理”以及“琉璃構件的斷代”、“琉璃構件上的款式”等問題進行了深入探討。

講座現場

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮