圖1:四川省示意圖

四川佛教藝術(shù)發(fā)展的興盛時(shí)期是中晚唐、五代、兩宋時(shí)代。早期四川石窟、摩崖造像受北方、中原影響很大 ,密教的傳入 ,密宗的流行為四川石窟造像注入了新的活力。晚唐以后 ,四川石窟、摩崖造像以民族化、世俗化、地方化的特色,自成一體,彌足了很多密宗造像題材 ,是中國(guó)石窟、摩崖造像中的奇葩。本次考察,故宮研究院藏傳佛教研究所由羅文華所長(zhǎng)帶隊(duì),另有李軍、李中路、蘇白共四人參加。考察范圍遍及廣元、巴中、劍閣、綿陽等地,行程累計(jì)一千五百多公里,較為系統(tǒng)地考察了這一地區(qū)存留的石窟摩崖文物遺存。

我們一行人于11月4日下午從首都機(jī)場(chǎng)乘坐國(guó)航CA1201航班飛往西安,并在西安休整一夜。

圖2:西安機(jī)場(chǎng)

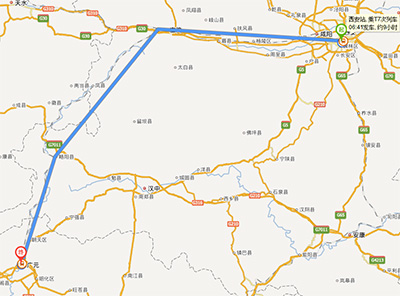

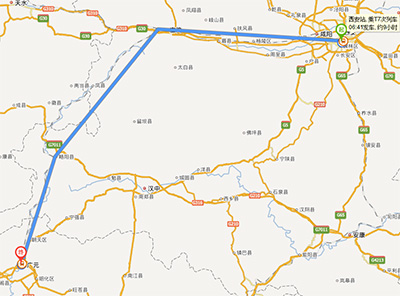

圖3:西安到廣元皇澤寺的路程

5日一早從西安出發(fā),到達(dá)考察的第一個(gè)點(diǎn):四川廣元皇澤寺。皇澤寺,是中國(guó)唯一的女皇帝武則天的祀廟,位于廣元市城西一公里的烏龍山腳下 , 隔嘉陵江與城區(qū)遙遙相望。“皇澤寺”之名大約始于唐代, 現(xiàn)存寺內(nèi)后蜀廣政二十二年(959年)碑 , 碑題作“大蜀利州都督府皇澤寺唐則天皇后武氏新廟記” , 文中稱“寺內(nèi)之廟, 不知所創(chuàng)之因, 古老莫傳, 圖經(jīng)罕記” 。

圖4:皇澤寺

寺內(nèi)石窟現(xiàn)存 51 龕, 其中較大的窟6個(gè), 造像數(shù)量 1200 余尊 , 主要分布在寫心經(jīng)洞區(qū)(圖5、圖6)和大佛樓、五佛亭區(qū)。不僅有極高的文物價(jià)值,而且有極高的觀賞和研究?jī)r(jià)值,更被專家們譽(yù)為中華傳統(tǒng)文化的瑰寶。1961年由國(guó)務(wù)院公布為首批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

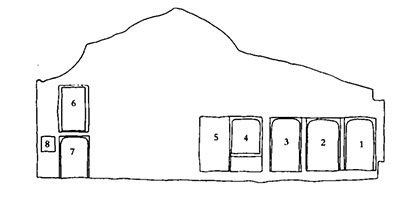

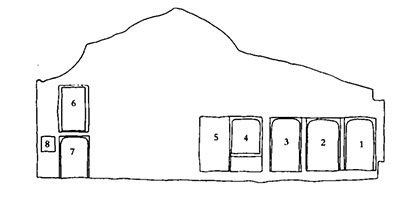

圖5:寫心經(jīng)洞東壁龕窟分布圖

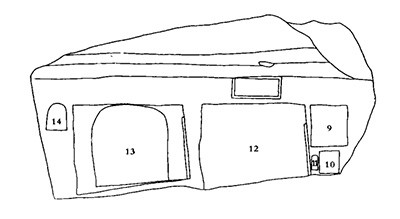

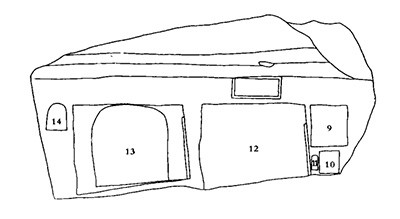

圖6:寫心經(jīng)洞南壁龕窟分布圖

寫《心經(jīng)》洞洞區(qū)有造像,分布于巨石三面,共計(jì)19龕,東面主要雕刻經(jīng)幢和六道輪回的內(nèi)容(圖7);西面造像常年埋于土中,2005年春在基建過程中被發(fā)現(xiàn),主要內(nèi)容為三世佛及釋迦、多寶佛的題材(圖8,圖9);南面12號(hào)、13號(hào)洞窟為武則天的父母武士彠、楊氏開鑿,時(shí)間為貞觀二年(628年),這兩個(gè)窟可能是為武則天的出生祈福所開,窟內(nèi)現(xiàn)存有武氏夫婦禮佛圖一組,彌足珍貴(圖11)。

圖7:東面主要雕刻經(jīng)幢和六道輪回

圖8:釋迦牟尼佛和多寶佛

圖9:多寶佛

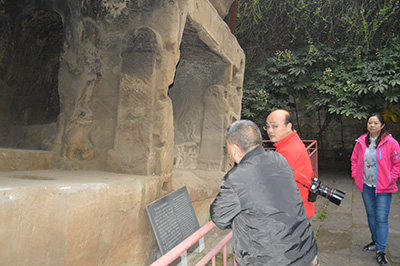

圖10:考察隊(duì)與皇澤寺文管會(huì)同志交流學(xué)習(xí)

圖11:武氏夫婦禮佛圖一組

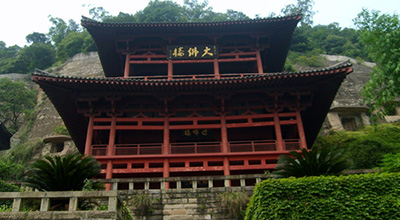

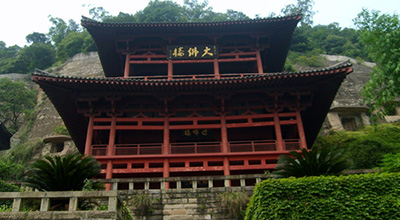

大佛樓又叫大佛石窟,原本無樓,是則天殿側(cè)依山摩崖造像石窟。該樓初建于清代道光年間,后因年久失修已坍塌。現(xiàn)所見之樓,系1980年國(guó)家文物局撥款所建之新樓;由著名書法家李半黎先生題書“大佛樓”三字匾額于樓上,故習(xí)稱“大佛樓”了。(圖12)

圖12:大佛樓外景

大佛窟高7米,寬6米,深3.6米,開鑿于唐代中期。主佛阿彌陀佛,立于蓮臺(tái)之上,左手曲舉胸前,右手施無畏印,體態(tài)雄健魁偉,表情莊嚴(yán)肅穆。主佛左右侍立迦葉、阿儺二弟子。迦葉袒右肩,左手執(zhí)香爐,右手握拳下垂;阿儺左手捻串珠,右手上舉,拇指中指相并。外側(cè)觀音、大勢(shì)至二位菩薩,也都刻得眉目清秀,端莊慈祥。左右護(hù)法、金剛、力士等造像,惜風(fēng)雨剝蝕,已面目難辨,但所見一肢一臂,仍舊雄姿英發(fā),形態(tài)不凡。(圖13-圖16)

圖13:考察團(tuán)考察大佛窟

圖14:大佛窟內(nèi)景

圖15:大佛窟頂部

圖16:大佛窟:阿儺尊者

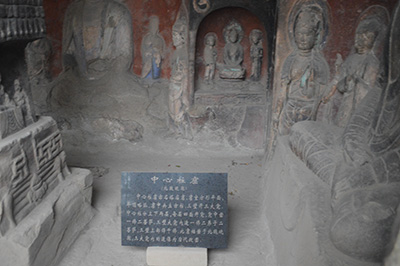

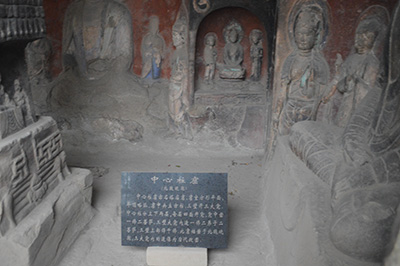

中心柱窟位于大佛樓左側(cè)(45號(hào)窟),為皇澤寺造像年代最早的一處,也是四川地區(qū)唯一的中心柱窟。

圖17:中心柱

中心柱窟又名塔廟窟、支提窟,深2.76米,寬2.6米,窟約13立方米,敞口, 方形平面, 覆斗形頂 , 斗心即接中心塔柱柱頂 , 三壁開三圓拱形大龕 , 龕楣飾雙龍交纏, 龍首反顧。 龕內(nèi)造一佛二弟子二菩薩五尊像, 三壁上部雕千佛, 主尊舟形大背光,上飾九尊禪定小坐佛, 邊緣飾八飛天, 三壁大龕兩側(cè)各開一圓拱形小龕。窟中央立方柱, 兩層, 四面開龕 , 龕中造一佛二菩薩。《調(diào)查記》一文有詳細(xì)介紹 , 并推斷“此窟至少經(jīng)歷兩次工程, 第一次鑿成中心柱窟, 窟內(nèi)千佛和大龕兩側(cè)龕像,時(shí)當(dāng)西魏或北周,第二次為大龕中造像改鑿 , 約在初唐” 。

中心柱窟又是一座造型精美的經(jīng)塔,由塔基、身、頂三部分組成。第一、二層四面各鑿一龕,龕中鑿一佛二菩薩三尊像。這些佛龕造像,刻法古拙質(zhì)樸,坐佛褒衣從正面敞開,下緣垂于臺(tái)座下;左右侍立菩薩,發(fā)作雙髻,長(zhǎng)裙曳地,闊幅天衣于胸前作V形交叉于雙肩成雙角若翼。

圖18:中心柱窟

三面石壁上三大龕內(nèi),造一佛二弟子二菩薩,佛像均身軀頎長(zhǎng),菩薩則面頤豐潤(rùn),通身無瓔珞,造像堅(jiān)挺有力,富于體積感。三壁上部飾千佛。

圖19:中心柱窟局部圖

圖20:中心柱窟局部圖

考察第一站在皇澤寺順利結(jié)束,接下來的幾日,我們一行4人輾轉(zhuǎn)于廣元、巴中、劍閣、綿陽之間,領(lǐng)略川蜀大地精美的石窟、摩崖造像藝術(shù):

圖21:大佛樓遠(yuǎn)眺嘉陵江

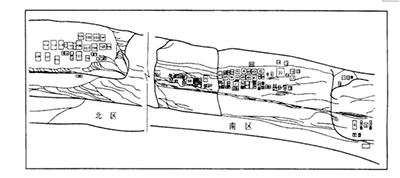

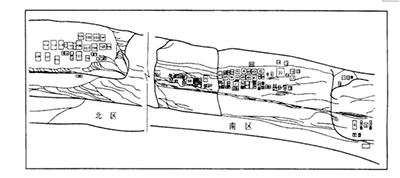

觀音巖石窟:觀音巖石窟位于廣元城南 15 公里的嘉陵江東岸,古代金牛古道即沿崖而行,全崖長(zhǎng)約 300米,山勢(shì)南北綿延 , 地勢(shì)北高南低,造像多為唐天寶十年(公元751年)至大和七年(公元833年)間造像, 造像最高處距地面近 20 米, 現(xiàn)有龕窟 129 個(gè),大小造像近 380尊, 集中在南北兩區(qū) , 南區(qū)99 龕,北區(qū) 30 龕, 因以單龕觀音造像最多,所以當(dāng)?shù)匕傩账追Q為“觀音巖” 。

圖22:觀音巖石窟窟龕分布示意圖

圖23:南區(qū)窟龕

觀音巖石窟雖不大,但雕刻精美,惟妙惟肖,具有較高的學(xué)術(shù)研究?jī)r(jià)值,1956年,四川省人民政府公布其為首批省級(jí)文物保護(hù)單位,現(xiàn)為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

圖24:北區(qū)窟龕

圖25:南區(qū)88窟

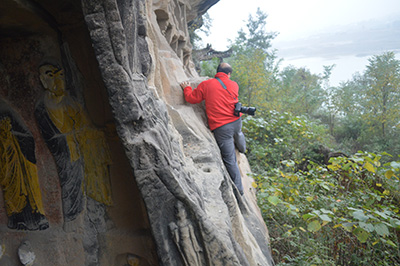

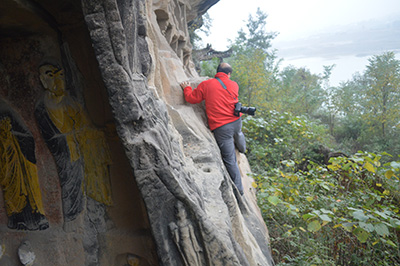

圖26:羅文華老師身先士卒

圖27:克服困難迎然而上

千佛崖:廣元千佛崖是四川境內(nèi)規(guī)模最大的石窟群,摩崖造像始于北魏時(shí)期,歷經(jīng)了近1500年,在高45米,南北長(zhǎng)200多米的峭壁上,布滿了造像龕窟,重重疊疊13層,密如蜂房。只是在1935年修筑川陜公路時(shí),有一半以上的造像被毀,如今僅存的龕窟有400多個(gè)、大小造像7000余軀。千佛崖臨江而建,頗為壯觀,川陜路從其下方通過,形成了江、路、山、佛的有機(jī)統(tǒng)一。

圖28:千佛崖金牛道遺址

圖29:千佛崖局部圖

圖30:睡佛龕

全崖造像以大云洞為中心,分南北兩段。南段龕窟有:大佛洞、蓮花洞、牟尼閣、千佛洞、睡佛龕、多寶佛龕、接引佛龕、供養(yǎng)人龕、神龍大佛、如意輪觀音、單身佛窟等;北段龕窟有:三世佛龕、無憂

圖31:睡佛龕全景

花樹窟、彌勒佛龕、三身佛龕、節(jié)行僧龕、菩提像窟、伎樂天人窟、地藏王龕、力士龕、盧舍那佛龕、十一面觀音像、阿彌陀佛龕、飛天窟、清代藏佛洞等。

圖32:牟尼窟

大云洞居于千佛崖中心位置,規(guī)模最大,共計(jì)造像234尊,左右兩壁雕有148尊蓮花觀音像,窟正中一大佛立像為彌勒佛。據(jù)說該尊彌勒佛是武則天的化身像。唐天授元年(690年),武則天正式登基時(shí),白馬寺法明和尚薛懷義等12名和尚為迎合武則天當(dāng)皇帝的需要,撰寫《大云經(jīng)》呈武則天。《大云經(jīng)》中稱武則天是彌勒佛降生,應(yīng)代替李唐做皇帝。武則天看后大喜,親筆作序,頒布于天下,且令各州要營(yíng)造大云寺,以珍藏《大云經(jīng)》。因武則天生于利州,當(dāng)?shù)匕傩站驮谇Х鹧略齑笤贫矗⑶铱塘诉@尊彌勒佛立像和后壁龕中二圣——高宗李治、武則天。按中國(guó)傳統(tǒng)應(yīng)男左女右,而該二圣的排列是女左男右,佛龕男高女低,這體現(xiàn)出設(shè)計(jì)者的巧妙構(gòu)思。

圖33:蓮花洞內(nèi)景

圖34:清代藏佛洞

圖35:大云古洞

圖36:北大佛窟

覺苑寺,位于四川省劍閣縣西武連鎮(zhèn),始建于唐貞觀年間,名弘濟(jì)寺,宋元豐年間賜名覺苑寺。元末部分殿宇被毀,明代天順初年(1457年),僧凈智及徒道芳到此,重建殿宇,重塑佛像,繪制《佛經(jīng)》于大雄寶殿四壁,更名普濟(jì)寺;清康熙初年(1662年),殿宇經(jīng)維修后,復(fù)名覺苑寺。2001年06月25日,覺苑寺作為明代古建筑,被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第五批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單。

圖37:覺苑寺牌樓

大雄寶殿,迎面便可仰視到三尊跏跌而坐的佛像,像高2.95米。據(jù)龕前現(xiàn)存的明代石刻大香爐銘文記載,三尊佛像均是釋迦牟尼金身,即佛、法、僧“一體三寶”的如來塑像。中為佛,面龐豐盈,身披袈裟,袒胸露肘,雙手合十,跏跌而坐,莊嚴(yán)而慈祥。右為法,左為僧,均笑不露齒,嚴(yán)不豎眉,作入定說法手相,衣飾皆與中佛相同,三佛背屏,用木胎泥塑成五方佛、菩提樹、龍、鳳、青鳥、太陽等吉祥物組成的華麗圖案,瀝金裝飾,色彩高雅燦爛,其整體呈桃形,周圍飾火焰紋,通高6.1米。大佛左侍立伽耶,右侍立阿難,神態(tài)端莊肅穆。大佛背后面塑一尊阿彌陀佛,立姿穩(wěn)健,面目威嚴(yán),肌膚飽滿。其上塑著觀音、文殊、普賢等神像,形態(tài)各異,情趣盎然。

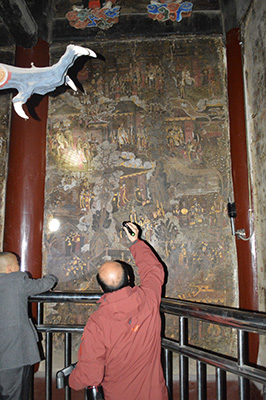

圖38:覺苑寺工作人員為考察團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)講解

圖39:大雄寶殿內(nèi)釋迦牟尼金身,即佛、法、僧“一體三寶”的如來塑像

圖40:左通圓木柱上蛟龍纏繞,善財(cái)童子手持降龍珠,站立龍頭

大佛龕前的石刻香爐上,以“羅漢坐禪”、“伎樂百戲”、“賽棋賞畫”為內(nèi)容的各種雕塑中,其深浮雕的人物,無論坐、臥、說、唱、看、打,都自然生動(dòng)。爐頂蓋下部雕刻的力士像,更是精湛,他們雙臂彎曲,用力上托,雙腿前后微蹲,雙目圓睜,手臂、額角、頸部肌肉隆起,栩栩如生。龕前左右通圓木柱上蛟龍纏繞,若騰欲飛。右者張牙舞爪,怒目逼人;左者閉口矚目,動(dòng)中出靜。善財(cái)、

圖41:石刻香爐東面

龍女各手持降龍珠,站立龍頭,大有降龍伏虎之勢(shì)。

圖42:石刻香爐南面

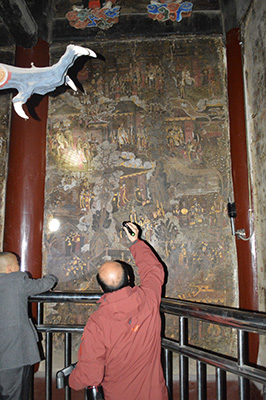

大殿內(nèi)額枋處,左右排列著二十四諸天神像,為明代樟木圓雕,高一米,站立于祥云上。神像文武兼有,男女各異,個(gè)性鮮明,姿態(tài)、衣飾無一相同。殿內(nèi)塑像,采用彩生漆打底、石色粉繪與貼金相結(jié)合的手法,根據(jù)不同人物的性格、氣質(zhì)、身份賦彩,使各個(gè)塑像衣著華美。因?yàn)椴捎昧舜竺娣e刷漆貼金,雖經(jīng)幾百年歷史,仍璀璨奪目,金碧輝煌。 殿內(nèi)“佛傳壁畫”,更令人贊嘆不已。精美的壁畫,內(nèi)容廣博,對(duì)研究我國(guó)繪畫藝術(shù)不失為珍品。而且對(duì)研究軍事、體育、醫(yī)藥、服飾、建筑、文藝等,有重要的參考價(jià)值,對(duì)研究我國(guó)社會(huì)風(fēng)情更是難得的寶貴資料。

圖43:大殿內(nèi)額枋處二十四諸天神像

圖44:精美壁畫局部圖

圖45:羅文華老師仔細(xì)端詳壁畫

圖46:精美壁畫局部圖

圖47:精美壁畫局部圖

碧水寺位于綿陽市涪江東岸的碧水巖邊,始建于唐代,唐宋時(shí)期曾稱水閣院,因崖壁泉水終年流淌、叮咚悅耳而得名。清嘉慶年間重修后易為今名,民國(guó)以后逐漸傾頹。1991年,四川省人民政府公布為文物保護(hù)單位。摩崖造像為深浮雕,大的造像每龕兩米見方,小的造像高不盈尺。刻像多的幾十尊,少的僅一尊。最有代表性的為五十一菩薩圖。人物為深浮雕,紫竹等飾物鏤空雕。主佛座于蓮臺(tái)上,侍者、菩薩6層分布,或座或立,形神兼?zhèn)洌窨叹?xì),有施金彩繪痕跡。正殿內(nèi)有唐代觀音圓雕立像1尊,高5米。頭著化佛金冠,耳佩金環(huán),頸系瓔珞,兩眼輕合,面帶微笑,神態(tài)安詳,超凡脫俗;袒胸,披貼身袈裟,束腰,下著玉裙,腰間綴精美飾佩;左手持凈瓶,右手施無量印。體態(tài)豐滿,雍容慈祥,具有典雅的盛唐遺風(fēng)。

圖48:《金剛經(jīng)》石刻

圖49:五十一菩薩圖

圖50:正殿內(nèi)唐代觀音圓雕立像

南龕摩崖造像是中國(guó)隋至宋代佛教造像。位于四川省巴中市巴州區(qū)城南1公里化成山。現(xiàn)存龕窟176個(gè),造像2553余尊。始鑿于隋,多為唐代造像。此外,宋代2龕、清代2龕、民國(guó)時(shí)期5龕。

圖51:南龕石窟

最早的造像題記為唐開元二十八年 (740)。造像分布在云屏石、山門石、千佛巖、大佛洞、佛爺灣一帶長(zhǎng)約350米的崖壁上。以大佛洞最為集中。該石窟不僅匯聚了佛教各教派的造像,而且匯聚了儒道釋三家造像。1988年中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院公布為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

圖52:南龕石窟局部圖

南龕造像,以供養(yǎng)窟為主,刻佛教故事的極少,其中有釋迦牟尼佛、藥師佛、毗盧舍那佛、阿彌陀佛、雙首佛、雙身佛、鬼子母菩薩、如來佛等造像。菩薩造像,以觀音菩薩為最多。其余的則為聞法等諸菩薩及八部、天王、力士、伎樂、飛天等護(hù)法的造像。各種佛像精巧玲瓏,姿態(tài)各異,氣質(zhì)渾厚,端莊豐滿,神情瀟灑,典雅大方。

圖53:南龕大佛洞

圖54:毗盧遮那佛(唐)

在雕刻技法上和藝術(shù)處理上,南龕造像打破了以前那種神秘化和程式化的束縛,體現(xiàn)了盛唐時(shí)期的雕塑藝術(shù)風(fēng)格。有些主尊佛,面上流露微微的喜悅,給人以親切之感;眾多的菩薩像或單獨(dú)成龕,或與阿彌陀佛、地藏合塑一龕,人物造型嫵媚多姿,肌膚細(xì)膩豐滿,富有女性的特征。

圖55:珠手觀音(南宋)

結(jié)語:

縱觀本次考察的廣元、巴中、劍閣、綿陽等地的石窟、摩崖造像風(fēng)格、洞窟形制看 ,大多數(shù)石窟、摩崖造像開鑿的時(shí)代為盛唐至晚唐,歷經(jīng)唐、五代和兩宋 ,四百年間昌盛不衰。而且這些石窟獨(dú)具特點(diǎn) ,以民族化、地方化、世俗化異彩紛呈 ,這在國(guó)內(nèi)石窟、摩崖造像中是異常罕見的。

以位于金牛古道上的廣元千佛崖、皇澤寺為例,這兩處石窟中的早期洞窟 ,與中原北魏晚期窟龕接近 ,說明六世紀(jì)中葉后中原西部的石窟龕像已影響四川北部造像。洞窟以佛殿窟為主 ,少塔廟窟。佛殿窟中主要造釋迦佛、無量壽佛、彌勒佛像 ,還有釋迦佛、多寶佛對(duì)坐像。廣元 6世紀(jì)的窟龕造像 ,應(yīng)受北方中原影響 , 7、8世紀(jì)的隋唐盛世 ,中原典型窟龕中的各種凈土變和藏傳佛教形象開始流行于四川地區(qū)。 8世紀(jì)以后 ,岷江、嘉陵江流域盛行倚坐彌勒佛、凈土變和觀音造像。

圖56:釋迦說法(盛唐)

就目前根據(jù)文獻(xiàn)及實(shí)物看,川北地區(qū)的石窟、摩崖石刻受中原影響巨大,而且佐證了傳統(tǒng)的絲綢之路正是佛教及佛教藝術(shù)初傳中國(guó)的道路。

本次考察于9日上午順利地完成了原定的考察項(xiàng)目,于當(dāng)晚到達(dá)西安。大家雖是疲憊不堪,但此行收獲頗豐,提高了業(yè)務(wù)水平,也提高了對(duì)于石窟考察工作的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為我們故宮藏研所未來開展川蜀地區(qū)佛教歷史及文物研究積累了豐富的研究素材。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)