故宮研究院藏傳佛教研究所赴寧夏、內蒙古考察報告

故宮研究院藏傳佛教研究所赴寧夏、內蒙古考察報告

時間:2017-02-04

大

中

小

2016年10月26至11月1日,故宮研究院藏傳佛教研究所一行四人組成的考察團由所長羅文華帶隊,赴寧夏回族自治區固原、銀川以及內蒙古自治區巴彥淖爾市、額濟納旗等地考察。本次考察團以考察寧夏回族自治區、內蒙古阿拉善左旗境內西夏時期佛教文物遺存為主要目的,為未來開展西夏佛教歷史及文物研究積累相關研究素材。西夏王朝尊崇佛教,其佛教藝術與中原地區和藏地都有著緊密聯系,寧夏及內蒙古西部地區作為全國西夏文物遺存保存最完整的地區,為研究同一時期佛教史、佛教藝術史、漢藏交通情況提供了十分珍貴的資料。

2016年10月26日晚8點,我們抵達此行的第一站——固原。固原古稱大原、高平、蕭關、原州,簡稱“固”,是寧夏回族自治區副中心城市,位于黃土高原的西北邊緣,境內以六盤山為南北脊柱,將固原分為東西兩壁,呈南高北低之勢,海拔大部分在1320~2928米之間。同時它也位于西安、蘭州、銀川三省會城市所構成的三角地帶中心,是寧夏五個地級市之一、及唯一的非沿黃城市,是政治,經濟,文化中心和交通樞紐,地理位置非常優越。晚餐過后,趁便參觀了距賓館不過百米之遙的固原古城。

固原古城位于寧夏回族自治區南部,清水河上游,六盤山東北,是古代絲綢之路東段北道上的重鎮,也是一座歷史文化名城。不了解固原的人,往往會把它當作西北一座偏僻無名的小城,可是,在兩千年漫長的歲月中,這里卻曾是明朝“聲震九邊”的“國家大軍區首腦”的所在地,而一座元代的“直轄大都市”也曾坐落于此。曾經雄偉堅固的固原城,如今已嚴重殘損,在歷經歲月侵蝕和人為破壞后,特別是上個世紀70年代的人為破壞后,僅僅余下了少量的斷壁殘垣。作為曾經的軍事重鎮,鎮守在邊疆要害處的“關城”,固原城是一座城堅池深、易守難攻的要塞,而如今,僅僅剩下固原外城的西北角保存還算完好,可以一睹固原城的巍峨風姿。

10月27日一早,我們冒雪步行到固原博物館。固原博物館是一座以收藏民族歷史文物為主的綜合性博物館,全國重點館,占地面積4萬余平方米,建筑面積1.4萬多平方米。整個建筑古樸典雅、色澤莊重、風格鮮明,已成為固原市的一個“亮點”,是展示固原古代文明的重要場址。館藏文物1.4萬多件(組),其中一級文物123件(組),國寶級文物3件。藏品中以春秋戰國時期北方系青銅器和北魏、北周、隋唐時期絲綢之路文物最富特色。

我們很幸運,該館因維修關閉一年有余,今年十月份才剛剛重新開館,正值維修改陳后試運行期間,所有展品按照新的陳列思路,作了很大的調整,展覽主題分明,歷史脈絡清晰,內容博大精深,整個展覽凝聚了固原六千多年燦爛輝煌的歷史。在館方講解員的帶領下,我們用一上午的時間高效地參觀了全部展廳,展覽以注重突出地方特色和民族特點為依據,再現了固原早期先民的歷史和文化淵源,頗有收獲。更幸運的是,我們親眼看到經常在外流動的明星展品的真身,該館的三件鎮館之寶——北周時期的鎏金銀瓶、凸釘玻璃碗、北魏漆棺畫。

鎏金銀瓶尤為珍貴,不僅工藝精湛,還具有典型的波斯薩珊金銀器風格。該文物高37.5cm,出土于寧夏固原北周時期駐國大將軍李賢夫婦的合葬墓,距今有1400多年。

鎏金銀瓶

令人驚奇的是,鎏金銀瓶上的三組人物圖案上竟然描繪了古希臘的神話故事,通過這些圖案展示了“特洛伊之戰”中帕里斯的審判、掠奪海倫及回歸的場面。

凸釘玻璃碗同出于李賢夫婦的合葬墓,碗高8厘米,腹深6.8厘米,通體呈現出碧綠色,晶瑩剔透,碗體內還含有小氣泡并且分布均勻。碗的外壁以兩圈凸起的14個圓形裝飾,上下錯位排列。這件玻璃器對于1400年前的工藝來說也極其先進的了,想必當初也是當作十分珍貴的器物被引進的。

北魏漆棺畫1981年發現于固原南郊的一處墓地,這座墓為夫妻合葬墓,隨葬品多集中在墓主身旁,計有銅、鐵、陶、金、銀器及波斯銀幣、珠飾等70余件。男棺繪制有精美的漆畫,棺蓋、前檔及左右側板上繪有天河圖、墓主人身前宴飲圖、孝子故事畫。根據墓主服飾、棺木形制及漆畫內容推測,年代約在北魏太和十年(486年)前后,墓主人可能是鮮卑人。其中由單幅畫面構成的連續孝子故事圖,已構成了后世連環畫的雛形。漢族的傳統故事,以鮮卑裝束的人物來表現,反映了當時當地的風土人情,為我們了解當時的社會生活提供了形象的資料。

在固原博物館,我們還看到了復原的清代固原城模型,這是固原城發展和演化2000年后格局上的最后定型,乃固原城的歷史縮影。這座規模宏大的磚包城雄踞原州,享譽北方,成為明清以來西北地區的名城。“城”的出現,是中華文明歷史進程中的一個重要標志。固原古城不同朝代的修筑,同樣顯示了固原地域文明的進程和悠久的歷史。

走出固原博物館,我們奔向須彌山石窟,該窟位于寧夏固原市原州區境內,坐落在市城西北55公里處六盤山支脈的寺口子河(古稱石門水)北麓的山峰上,須彌山屬六盤山脈,山基以紫色砂巖,砂爍巖及頁巖組成,海拔2003米,峰巒疊嶂,怪石嶙峋,山中流水,風景秀麗,是絲綢之路上著名的佛教石窟寺。它始建于北魏,西魏、北周、隋、唐繼續營造,宋、明、清等朝代不斷修繕,長期以來是自長安西行之路上第一個規模最大的佛寺遺址,被譽為“寧夏敦煌”。

在須彌山南麓,有一百多處石窟,總稱“須彌山石窟”。“須彌”是梵文音譯,意為寶山,相傳是古印度神話中的名山,在佛經中也稱為“曼陀羅”,依據佛教理念,它是諸山之王,世界的中心。北朝、隋唐時期的須彌山大型石窟藝術造像,就開鑿在“寶山”諸峰的峭壁上,它和名震中外的敦煌、云崗、龍門石窟一樣,都是我國古代文化遺產瑰寶,其開鑿規模、造像風格、藝術成就可與敦煌、云岡、龍門等大型石窟媲美。與僅開鑿在一座石崖上的國內大多數石窟迥然不同的是,須彌山石窟開鑿在鴻溝相隔的8座石山上,格局奇特,各溝之間有梯橋相連,以方便游覽。

須彌山石窟現存石窟150多座,分布在連綿2公里的8座山峰上,自南而北大佛樓、子孫宮、圓光寺、相國寺、桃花洞、松樹洼、三個窯、黑石溝8區。北魏石窟集中于子孫宮,以第14、24、32、33窟為代表,多是3~4.5米見方的中心塔柱式窟。塔柱四面分層開龕造像,第32窟塔柱多達7層。第24窟塔柱上層龕內雕刻佛傳故事。北周石窟開鑿工程向北發展,集中于圓光寺、相國寺區域,規模大、造像精,現存主要窟有第45、46、51、67等窟,都是平面方形的中心塔柱式窟。塔柱每面各開一大龕,四壁亦開龕,有的一壁三龕,龕形雕飾華麗。隋唐時的石窟主要分布在相國寺以北、以唐代石窟數量最多,一般4~5米見方,沿正壁和左右壁設馬蹄形佛壇,成鋪的造像配置壇上,5尊或7尊,多至9尊,不另開龕。第105窟是一座大窟,俗稱桃花洞,主室內有近6米高的中心柱,柱四面和壁面開大龕,表現出磅礴的氣勢。第5窟(大佛樓)是一座巨大的摩崖造像龕,龕內倚坐佛像高達20.6米,是現存可數的唐代大佛像之一。

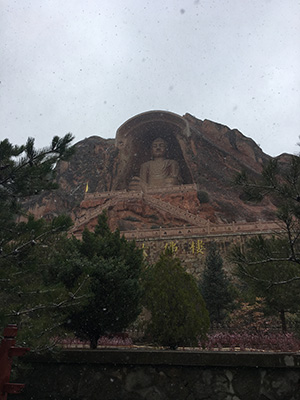

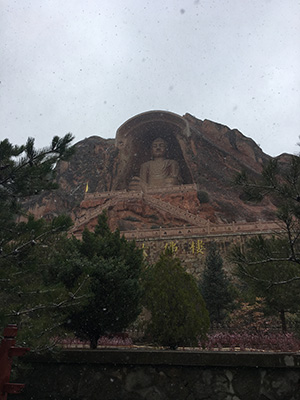

在講解員的引導下,我們主要考察了1窟、45窟、46窟、48窟、51窟。進入景區,首先映入眼簾的是須彌山入口處一座巨大的摩崖造像龕,高達20.6米的彌勒大佛,它高坐于唐代大中三年(849年)開鑿的一個馬蹄形石窟內,身披袈裟,頭流螺髻;臉如滿月,雙耳垂肩,神情莊重,十分壯觀。這座大佛比云崗石窟中最大的十九窟坐佛和龍門石窟的奉先寺盧舍那佛還高,是全國最大的造像之一。未走近觀察,僅遠遠地看,那佛高大魁梧,耳朵就兩人高,眼窩直徑1米多,佛雖大,雕刻卻顯得十分精致。有專家說,這完全是一塊完整的罕見巨石雕琢出來的,充分顯示了中國古代工匠的高超技藝。第45窟、46窟和48窟是須彌山最繁麗的洞窟,現存造像比較多,有比真人還大的造像40余尊,每龕內,有的是立佛,一般皆為一佛一菩薩。裝飾性的雕刻很多,如幔帳式的佛龕;龕邊龍嘴銜口的流蘇;龕頷上的各種小佛;龕座下手執各種樂器的伎樂人,或吹橫笛,或彈琵琶,或擊羯鼓。窟頂圍繞塔柱,還雕有一對相向手舞足蹈的伎樂飛天,披巾飄動,顯示了北朝音樂藝術的盛況。第51窟由前室、主室和左、右耳室四部分組成,主室寬13.5米、高10.6米,是須彌山最大的中心柱式窟,后壁通寬的寶壇上并列3尊坐佛(一佛二菩薩造像)高達6米,裝飾華麗,高大雄偉,實屬全國現存北周造像中罕見的雕塑杰作。

須彌山入口處的彌勒大坐佛第5窟

須彌山石窟第1窟

須彌山保存著造像350余身,題記33則,壁畫7處,明代石壁3通,是中國古代佛教藝術史上的一筆重要的遺產,對于石窟藝術和宗教文化的研究,是不可多得的珍貴實物資料。北周石窟,數量之多,規模之大,造像之精美,在須彌山石窟中占有突出的地位。與北魏石窟相比,其最大的變化是中央塔柱小龕已不見,代之以大龕及發鬢低平、面相方圓、兩肩寬厚、腹部鼓出的大型造像,給人以厚重敦實之感。

我們主要選擇了該館的通史展覽大夏尋蹤和絲路重鎮兩個展覽作為此次參觀的重點。大夏尋蹤展覽集中了西夏故地寧夏回族自治區自建國以來考古發掘的西夏文物精品三百余件,其中包括從素有“東方金字塔”美譽的西夏王陵出土的鎏金銅牛等國寶級文物和國家一級文物數十件,從西夏文字、西夏鑄造、西夏瓷器、西夏佛教、西夏建筑等五個方面,全面、真實地揭示西夏文化的獨特魅力,以及當今西夏學研究的最新成果,從而展示中華古文化的博大精深。絲路重鎮展覽則展示了從北朝至隋唐時期,位于絲綢之路孔道上的兩個重鎮——固原、靈州二地區考古發掘出土的頗具中西文化交流印記的遺跡、遺物,從而揭示出寧夏在絲綢之路上曾有過的輝煌與重要地位。北朝至隋唐是中國與周邊甚至遙遠國家交往最為頻繁的時期,其他民族大量流入中國,而寧夏處于少數民族進入中原的絲綢之路孔道,優勢的地理位置造就了她特殊的文化底蘊。此外,我們還參觀了名為“石刻史書”的巖畫展廳,近距離地欣賞到很多寧夏巖畫。

中午,我們匆匆趕赴寧夏文物研究所,與該所的專家們進行學術座談,了解當地西夏文物的概況。下午,我們參觀西夏王陵。西夏王陵是西夏歷代帝王陵以及皇家陵墓,承載著鮮卑拓跋氏從北魏平城到黨項西夏的拓跋氏歷史。王陵位于銀川市西,西傍賀蘭山,東臨銀川平原,海拔1130米至1200米之間,是中國現存規模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一,也是現存規模最大的一處西夏文化遺址。西夏王陵營建年代約自11世紀初至13世紀初。西夏王陵受到佛教建筑的影響,使漢族文化、佛教文化、黨項族文化有機結合,構成了我國陵園建筑中別具一格的形式。在中國119處國家重點風景名勝區中,西夏陵是唯一的以單一的帝王陵墓構成的景區。景區占地面積58余平方公里,核心景區20.9平方公里,分布9座帝王陵墓,200余座王侯勛戚的陪葬墓,規模宏偉,布局嚴整。每座帝陵都是坐北向南,呈縱長方形的獨立建筑群體,規模與明十三陵相當。初建時每個陵園均有地下陵寢、墓室、地面建筑和園林,獨立占地都在10萬平方米左右,形制與布局大體相同。這些帝陵的外郭形制雖然有開口式、封閉式和無外郭式三種,內部結構卻大體相同,分為角臺、闕臺、月城、陵城四部分。這些帝陵的外郭或宮城的長寬比例都在1.5:1.7之間,與史籍記載的興慶府城郭的長寬比大致相當。西夏陵吸收自秦漢以來,唐宋皇陵之所長,又受佛教建筑影響,構成中國陵園建筑中別具一格的形式,故有東方金字塔之稱。

銀川考察結束,10月29日一大早我們便搭乘前往巴彥淖爾的火車,于中午十二點一刻到達河套文化所在地——內蒙巴彥淖爾,下午參觀了中國河套文化博物院。中國河套文化博物院,位于內蒙古巴彥淖爾市文博中心,地處臨河區五一街(開源路與金川大道之間段)北側,該博物院是我國首個以文化叢命名和展示的博物院,其基本陳列將古往今來的河套人文歷史融于一爐,目前,共展示文物5000余件(套),集中展示了河套文化萌生、發展、成熟、興盛的歷史全貌,是河套文化的一部立體百科全書。幾千年來,邊塞文化、黃河文化、草原文化和農耕文化在內蒙古河套地區聚集、融合、傳承、積淀,形成了鮮明的地域特色、民族特色和兼容并蓄的河套文化體系。

晚上十一點多,我們便坐火車啟程,穿越巴丹吉林沙漠,連夜趕往此行的最后一個目的地——額濟納旗。抵達時已是第二天的上午十點半。下午,考察團首先參觀了額濟納博物館,該館總建筑面積為9767.8平方米,展廳總面積為3535平方米,由秘境奇觀、居延春秋、黑水流瀾、民族風情、大漠朝陽、飛向宇宙六大展區組成,陳列展覽以展示額濟納旗土爾扈特部歷史文化為主線,依托居延、黑城等歷史遺跡、文物,以圖片展覽、實物陳列等方式體現額濟納旗土爾扈特部歷史文化精髓,共展出石器、玉器、鐵器、書簡、動植物標本、民族服飾等各類藏品2000余件。在這里,我們看到了古城遺址發掘出的很多文物,了解到一些關于舊城遺址的歷史,也算不虛此行。

10月31日,我們開始了艱險而又令人興奮的巴丹吉林沙漠探險之旅。根據之前搜集的資料,我們知道在黑水城、綠城子等遺址中發現了大量西夏文佛經、釋迦佛塔、彩塑觀音像等,此行我們要親眼看一看出土這些珍貴文物的曾經繁華輝煌的古城。

帶領我們穿越沙漠找尋遺址的是額濟納旗文物管理所的工作人員劉鵬,在他的帶領下,我們穿越怪樹林景區,首先到達了紅城遺址。紅城遺址,蒙語烏蘭德日布井,位于達來呼布鎮南約28公里處,坐落在較平坦的戈壁上,是漢代居延邊塞屬國一個城障,規模很小。海拔高947米,面積529平方米,墻體殘高7.6米,墻基寬4米,頂寬2.6米,南墻偏東的位置設有障門,整個城障遺址的墻體保存基本完好,東墻中部有個豁口,是全國重點文物保護單位。

大同城遺址

繼續在無路的沙漠上艱難地穿梭,又經歷一番顛簸,終于到達了有名的黑城遺址。黑城遺址位于阿拉善盟額濟納河下游的東部,巴丹吉林沙漠的邊緣,距額濟納旗達來呼布鎮所在地約20公里。因為旁邊有黑水河流過,所以取名黑水城。黑城是北方黨項族建立的西夏國古城,名叫亦集乃,就是黨項語的黑水城。黑城規模很大,平面為長方形,東西長470米,南北寬384米,周長約1公里,內還存有1038年前建城時的木頭。東西兩墻中部開設城門,并加筑有甕城,如今夯土城墻仍高出地表10米,從斷口觀察城墻,內有橫木、繩索和荊棘勾連加固,城內中部和西部,原有街道及主要建筑還依稀可辨,建筑氣勢宏偉壯觀。城內的街道和墻壁及整齊排列的木頭檐柱,從流沙中露出。這是一個多民族聚居的城市,所以在黑水城眾多的建筑中,宗教建筑成為這座古城的一大特色,有佛教、道教和伊斯蘭教等不同的建筑,其中以佛教建筑居多。在古城遺址的西北角上,錯綜無序地排列著五座西藏覆缽式佛塔,最高的一座有13米,塔身用土坯壘成,古樸,安詳,雖經歷了數百年的風沙侵襲,卻依舊靜靜的守護在那里,成為黑水城獨具魅力的標志。

黑水城西北角城墻上的藏式覆缽式佛塔

城外西南方,一座穹廬式頂、壁龕樣式的伊斯蘭禮拜教堂也完整地矗立著。時光流經幾百年,當我們來到這里,目之所及,已是流沙遍布官邸、寺廟和民居的頹垣斷壁,到處散落著各種磚石、瓦塊、生活器具以及瓷器的大量殘片,有黑釉刻花、白釉褐彩、鈞瓷和南方的龍泉瓷等,鮮明地印證了黑水城昔日的繁華與如今的滄桑。

考察團黑水城留影

沙漠的路越來越難走,很多次,因為沙土的松軟,車輪陷入沙里在原地打轉而不能前行,我們不得不下車,為車減輕負重,才得以脫險。半小時后,我們終于抵達綠城遺址。

考察團成員:羅文華、王彥嘉、馬驥越、鮑楠

2016年10月26日晚8點,我們抵達此行的第一站——固原。固原古稱大原、高平、蕭關、原州,簡稱“固”,是寧夏回族自治區副中心城市,位于黃土高原的西北邊緣,境內以六盤山為南北脊柱,將固原分為東西兩壁,呈南高北低之勢,海拔大部分在1320~2928米之間。同時它也位于西安、蘭州、銀川三省會城市所構成的三角地帶中心,是寧夏五個地級市之一、及唯一的非沿黃城市,是政治,經濟,文化中心和交通樞紐,地理位置非常優越。晚餐過后,趁便參觀了距賓館不過百米之遙的固原古城。

固原古城位于寧夏回族自治區南部,清水河上游,六盤山東北,是古代絲綢之路東段北道上的重鎮,也是一座歷史文化名城。不了解固原的人,往往會把它當作西北一座偏僻無名的小城,可是,在兩千年漫長的歲月中,這里卻曾是明朝“聲震九邊”的“國家大軍區首腦”的所在地,而一座元代的“直轄大都市”也曾坐落于此。曾經雄偉堅固的固原城,如今已嚴重殘損,在歷經歲月侵蝕和人為破壞后,特別是上個世紀70年代的人為破壞后,僅僅余下了少量的斷壁殘垣。作為曾經的軍事重鎮,鎮守在邊疆要害處的“關城”,固原城是一座城堅池深、易守難攻的要塞,而如今,僅僅剩下固原外城的西北角保存還算完好,可以一睹固原城的巍峨風姿。

夜色中固原古城墻上的塔

站在舊城墻上四處眺望,兩側大大小小的現代建筑如雨后春筍般蓬勃密集,守望其間的蒼老城墻略顯孤僻。原有的四座城門中僅余靖朔門,約150米長的磚包城墻滿是裂痕,一段墻體青磚殘失僅余夯土,總長度不過幾百米。不過,即使這樣,仍能從殘破中看到它昔日的巍峨風姿:墻體非常高峻,從一些破損坍塌處可以看到堅硬的夯土,至少包有兩層磚。寬厚的墻體中內有乾坤,有狹窄的孔道可容穿越,是極富智慧的攻防機關。10月27日一早,我們冒雪步行到固原博物館。固原博物館是一座以收藏民族歷史文物為主的綜合性博物館,全國重點館,占地面積4萬余平方米,建筑面積1.4萬多平方米。整個建筑古樸典雅、色澤莊重、風格鮮明,已成為固原市的一個“亮點”,是展示固原古代文明的重要場址。館藏文物1.4萬多件(組),其中一級文物123件(組),國寶級文物3件。藏品中以春秋戰國時期北方系青銅器和北魏、北周、隋唐時期絲綢之路文物最富特色。

我們很幸運,該館因維修關閉一年有余,今年十月份才剛剛重新開館,正值維修改陳后試運行期間,所有展品按照新的陳列思路,作了很大的調整,展覽主題分明,歷史脈絡清晰,內容博大精深,整個展覽凝聚了固原六千多年燦爛輝煌的歷史。在館方講解員的帶領下,我們用一上午的時間高效地參觀了全部展廳,展覽以注重突出地方特色和民族特點為依據,再現了固原早期先民的歷史和文化淵源,頗有收獲。更幸運的是,我們親眼看到經常在外流動的明星展品的真身,該館的三件鎮館之寶——北周時期的鎏金銀瓶、凸釘玻璃碗、北魏漆棺畫。

鎏金銀瓶尤為珍貴,不僅工藝精湛,還具有典型的波斯薩珊金銀器風格。該文物高37.5cm,出土于寧夏固原北周時期駐國大將軍李賢夫婦的合葬墓,距今有1400多年。

鎏金銀瓶

凸釘玻璃碗同出于李賢夫婦的合葬墓,碗高8厘米,腹深6.8厘米,通體呈現出碧綠色,晶瑩剔透,碗體內還含有小氣泡并且分布均勻。碗的外壁以兩圈凸起的14個圓形裝飾,上下錯位排列。這件玻璃器對于1400年前的工藝來說也極其先進的了,想必當初也是當作十分珍貴的器物被引進的。

凸釘玻璃碗

這兩件器物明顯帶有異域風格,那么他們是怎么傳入固原的呢?一千多年前的固原,是絲綢之路上眾多城鎮中的一個,絲綢之路上來往著很多進行貿易的商人,包括當時固原活躍著的精明善于經商的粟特人。專家推測,那時大量波斯和拜占庭的商品可能是被粟特人帶過來的,當然包括這個精美的瓶子。粟特人也被稱為胡人,所以這樣的瓶子也被稱為“胡瓶”。北魏漆棺畫1981年發現于固原南郊的一處墓地,這座墓為夫妻合葬墓,隨葬品多集中在墓主身旁,計有銅、鐵、陶、金、銀器及波斯銀幣、珠飾等70余件。男棺繪制有精美的漆畫,棺蓋、前檔及左右側板上繪有天河圖、墓主人身前宴飲圖、孝子故事畫。根據墓主服飾、棺木形制及漆畫內容推測,年代約在北魏太和十年(486年)前后,墓主人可能是鮮卑人。其中由單幅畫面構成的連續孝子故事圖,已構成了后世連環畫的雛形。漢族的傳統故事,以鮮卑裝束的人物來表現,反映了當時當地的風土人情,為我們了解當時的社會生活提供了形象的資料。

在固原博物館,我們還看到了復原的清代固原城模型,這是固原城發展和演化2000年后格局上的最后定型,乃固原城的歷史縮影。這座規模宏大的磚包城雄踞原州,享譽北方,成為明清以來西北地區的名城。“城”的出現,是中華文明歷史進程中的一個重要標志。固原古城不同朝代的修筑,同樣顯示了固原地域文明的進程和悠久的歷史。

走出固原博物館,我們奔向須彌山石窟,該窟位于寧夏固原市原州區境內,坐落在市城西北55公里處六盤山支脈的寺口子河(古稱石門水)北麓的山峰上,須彌山屬六盤山脈,山基以紫色砂巖,砂爍巖及頁巖組成,海拔2003米,峰巒疊嶂,怪石嶙峋,山中流水,風景秀麗,是絲綢之路上著名的佛教石窟寺。它始建于北魏,西魏、北周、隋、唐繼續營造,宋、明、清等朝代不斷修繕,長期以來是自長安西行之路上第一個規模最大的佛寺遺址,被譽為“寧夏敦煌”。

在須彌山南麓,有一百多處石窟,總稱“須彌山石窟”。“須彌”是梵文音譯,意為寶山,相傳是古印度神話中的名山,在佛經中也稱為“曼陀羅”,依據佛教理念,它是諸山之王,世界的中心。北朝、隋唐時期的須彌山大型石窟藝術造像,就開鑿在“寶山”諸峰的峭壁上,它和名震中外的敦煌、云崗、龍門石窟一樣,都是我國古代文化遺產瑰寶,其開鑿規模、造像風格、藝術成就可與敦煌、云岡、龍門等大型石窟媲美。與僅開鑿在一座石崖上的國內大多數石窟迥然不同的是,須彌山石窟開鑿在鴻溝相隔的8座石山上,格局奇特,各溝之間有梯橋相連,以方便游覽。

須彌山石窟現存石窟150多座,分布在連綿2公里的8座山峰上,自南而北大佛樓、子孫宮、圓光寺、相國寺、桃花洞、松樹洼、三個窯、黑石溝8區。北魏石窟集中于子孫宮,以第14、24、32、33窟為代表,多是3~4.5米見方的中心塔柱式窟。塔柱四面分層開龕造像,第32窟塔柱多達7層。第24窟塔柱上層龕內雕刻佛傳故事。北周石窟開鑿工程向北發展,集中于圓光寺、相國寺區域,規模大、造像精,現存主要窟有第45、46、51、67等窟,都是平面方形的中心塔柱式窟。塔柱每面各開一大龕,四壁亦開龕,有的一壁三龕,龕形雕飾華麗。隋唐時的石窟主要分布在相國寺以北、以唐代石窟數量最多,一般4~5米見方,沿正壁和左右壁設馬蹄形佛壇,成鋪的造像配置壇上,5尊或7尊,多至9尊,不另開龕。第105窟是一座大窟,俗稱桃花洞,主室內有近6米高的中心柱,柱四面和壁面開大龕,表現出磅礴的氣勢。第5窟(大佛樓)是一座巨大的摩崖造像龕,龕內倚坐佛像高達20.6米,是現存可數的唐代大佛像之一。

在講解員的引導下,我們主要考察了1窟、45窟、46窟、48窟、51窟。進入景區,首先映入眼簾的是須彌山入口處一座巨大的摩崖造像龕,高達20.6米的彌勒大佛,它高坐于唐代大中三年(849年)開鑿的一個馬蹄形石窟內,身披袈裟,頭流螺髻;臉如滿月,雙耳垂肩,神情莊重,十分壯觀。這座大佛比云崗石窟中最大的十九窟坐佛和龍門石窟的奉先寺盧舍那佛還高,是全國最大的造像之一。未走近觀察,僅遠遠地看,那佛高大魁梧,耳朵就兩人高,眼窩直徑1米多,佛雖大,雕刻卻顯得十分精致。有專家說,這完全是一塊完整的罕見巨石雕琢出來的,充分顯示了中國古代工匠的高超技藝。第45窟、46窟和48窟是須彌山最繁麗的洞窟,現存造像比較多,有比真人還大的造像40余尊,每龕內,有的是立佛,一般皆為一佛一菩薩。裝飾性的雕刻很多,如幔帳式的佛龕;龕邊龍嘴銜口的流蘇;龕頷上的各種小佛;龕座下手執各種樂器的伎樂人,或吹橫笛,或彈琵琶,或擊羯鼓。窟頂圍繞塔柱,還雕有一對相向手舞足蹈的伎樂飛天,披巾飄動,顯示了北朝音樂藝術的盛況。第51窟由前室、主室和左、右耳室四部分組成,主室寬13.5米、高10.6米,是須彌山最大的中心柱式窟,后壁通寬的寶壇上并列3尊坐佛(一佛二菩薩造像)高達6米,裝飾華麗,高大雄偉,實屬全國現存北周造像中罕見的雕塑杰作。

須彌山入口處的彌勒大坐佛第5窟

須彌山石窟第1窟

考察團須彌山上雪中留影

參觀須彌山石窟后,乘高速大巴前往銀川,晚上八點抵達銀川。10月28日早,我們出發前往寧夏回族自治區博物館。該館位于銀川市金鳳區人民廣場東街,總建筑面積30258平方米,整個建筑平面呈“回”字型布局,應和了寧夏回族自治區的“回”字,外墻裝飾運用迦陵頻伽、力士志文支座等建筑構件形象,四個大門也使用了極具民族特點的裝飾圖案,都是寧夏歷史文化遺存的代表,具有鮮明的地域特色。據館方人員介紹,館藏文物近4萬件,有國家一級文物159件,三級以上珍貴文物4000余件,其中胡旋舞石刻墓門、鎏金銅牛、力士志文支座為國寶級文物。我們主要選擇了該館的通史展覽大夏尋蹤和絲路重鎮兩個展覽作為此次參觀的重點。大夏尋蹤展覽集中了西夏故地寧夏回族自治區自建國以來考古發掘的西夏文物精品三百余件,其中包括從素有“東方金字塔”美譽的西夏王陵出土的鎏金銅牛等國寶級文物和國家一級文物數十件,從西夏文字、西夏鑄造、西夏瓷器、西夏佛教、西夏建筑等五個方面,全面、真實地揭示西夏文化的獨特魅力,以及當今西夏學研究的最新成果,從而展示中華古文化的博大精深。絲路重鎮展覽則展示了從北朝至隋唐時期,位于絲綢之路孔道上的兩個重鎮——固原、靈州二地區考古發掘出土的頗具中西文化交流印記的遺跡、遺物,從而揭示出寧夏在絲綢之路上曾有過的輝煌與重要地位。北朝至隋唐是中國與周邊甚至遙遠國家交往最為頻繁的時期,其他民族大量流入中國,而寧夏處于少數民族進入中原的絲綢之路孔道,優勢的地理位置造就了她特殊的文化底蘊。此外,我們還參觀了名為“石刻史書”的巖畫展廳,近距離地欣賞到很多寧夏巖畫。

中午,我們匆匆趕赴寧夏文物研究所,與該所的專家們進行學術座談,了解當地西夏文物的概況。下午,我們參觀西夏王陵。西夏王陵是西夏歷代帝王陵以及皇家陵墓,承載著鮮卑拓跋氏從北魏平城到黨項西夏的拓跋氏歷史。王陵位于銀川市西,西傍賀蘭山,東臨銀川平原,海拔1130米至1200米之間,是中國現存規模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一,也是現存規模最大的一處西夏文化遺址。西夏王陵營建年代約自11世紀初至13世紀初。西夏王陵受到佛教建筑的影響,使漢族文化、佛教文化、黨項族文化有機結合,構成了我國陵園建筑中別具一格的形式。在中國119處國家重點風景名勝區中,西夏陵是唯一的以單一的帝王陵墓構成的景區。景區占地面積58余平方公里,核心景區20.9平方公里,分布9座帝王陵墓,200余座王侯勛戚的陪葬墓,規模宏偉,布局嚴整。每座帝陵都是坐北向南,呈縱長方形的獨立建筑群體,規模與明十三陵相當。初建時每個陵園均有地下陵寢、墓室、地面建筑和園林,獨立占地都在10萬平方米左右,形制與布局大體相同。這些帝陵的外郭形制雖然有開口式、封閉式和無外郭式三種,內部結構卻大體相同,分為角臺、闕臺、月城、陵城四部分。這些帝陵的外郭或宮城的長寬比例都在1.5:1.7之間,與史籍記載的興慶府城郭的長寬比大致相當。西夏陵吸收自秦漢以來,唐宋皇陵之所長,又受佛教建筑影響,構成中國陵園建筑中別具一格的形式,故有東方金字塔之稱。

西夏陵三號陵近景

西夏陵三號陵遠景

考察團在西夏陵三號陵前留影

傍晚,我們走出西夏陵,驅車前往位于銀川市西北約50公里處的賀蘭山東麓的拜寺口。拜寺口,原名“百寺口”,因此處曾有多達100余座的廟宇而得名。拜寺口內,坐落著一對古塔,稱作拜寺口雙塔,它們是一對磚砌佛塔,矗立在拜寺溝口左側的一架紫色山峰前的一個方形平臺上,兩塔東西相距百米,就像兩個孿生兄弟守衛在山口兩旁,顯得格外挺拔。雙塔造型精美,均為平面八角形密檐式,塔身華麗,每層均用各色琉璃瓦裝飾,塔頂上仰的蓮花瓣剎座,承托著13層相輪作為塔剎。每面塔檐下中間各砌進一個淺佛龕,龕內有磚雕佛像一尊。在佛龕的兩側均飾有直徑30厘米的圓形磚雕獸頭,口含串珠,形象奇特,實屬鮮見。

拜寺口雙塔遙遙相望

拜寺口雙塔碑記

雙塔形制相似,又各具特色。山口東側的塔稱為東塔,高13層,總高約39米,塔身呈錐體。每層由疊澀棱角牙和疊澀磚構成腰檐,腰檐外挑。塔頂上砌八角形平座,平座中間為一圓形剎座,上承“十三天”寶剎。二層以上,每層每面都貼有彩塑獸面兩個,左右并列,怒目圓睜,獠牙外露,十分威猛。獸面口銜彩繪紅色連珠。獸面之間,是彩繪云托日月圖案。塔壁轉角處裝飾彩塑寶珠火焰。西塔也是13層高,總高約41米,較東塔粗壯,塔體比例協調,外形呈拋物線狀,曾發現梵文、西夏文題記和元代銀幣等。西塔二層以上由數層疊澀棱角牙和疊澀磚構成腰檐,腰上砌成平座,外檐飾以圓形獸頭構件。塔頂上承八角形剎座,剎座檐下,飾以并排彩繪蓮瓣,轉角處飾以磚雕力神,力神裸體挺腹,手托蓮座,栩栩如生。剎座上承“十三天”寶剎。二層之上每面腰檐下均有彩塑佛像及裝飾圖案。各層壁面中心置長方形淺佛龕,龕內有彩塑動物和八寶圖案,龕兩側為彩塑獸面,獸面口含流蘇七串。呈八字形下垂,布滿壁面。獸面怒目圓睜,獠牙外齜,威猛可怖。塔壁轉角處有寶珠火焰、云托日月的彩塑圖案,這些造像及裝飾圖案,布滿整個塔身。在眾多的造像中,有身著法袍的羅漢,有拄杖倚立的老者和神態瀟灑的壯者。他們項掛瓔珞,腰系長帶,手執法器;有的伸臂,有的跳躍,動作自如,神態各異,充滿了強烈的生活氣息和濃郁的宗教色彩。西塔正東面第十二層佛龕內右上側,有西夏文。在第十層正東的平座上,放置著一個完整的綠色琉璃套獸。塔頂佛龕內置有一根六棱木質中心剎柱,直徑約30厘米,剎柱上有墨書西夏文題記和梵文字。雙塔建筑綜合了中原佛塔傳統特點,又把繪畫和雕刻藝術結合起來,構成了兩座雄偉壯觀、絢麗多彩的藝術珍品。

考察團在拜寺口西塔下留影

拜寺口雙塔的建造時間并沒有明文記載,但根據雙塔周圍散落的大量與西夏王陵同風格的琉璃構件殘塊,以及寧夏地方史志的記載,可以確定此處在西夏年間曾經建有佛寺,這兩座塔可以基本確定與佛寺同時期建造,并且同為西夏武烈皇帝李元昊的離宮建筑的組成部分。此后雙塔周邊相關的寺廟建筑在明代嘉靖年間已經被毀。據考證、西夏時期境內佛教盛行,開國皇帝李元昊信奉佛教,“他幼曉佛書,通曉經文”,在賀蘭山拜寺口修建佛祖院,寺廟規模宏大,隨寺廟而建立雙塔。近千年來,幾經重修,得到群眾的保護,雙塔秀貌一直未改。明清時期,銀川地區地震頻繁,特別是清乾隆四年十一月二十四日(1739年1月3日)發生一次八級以上地震,雙塔附近的建筑、房屋均被震毀,可是雙塔卻仍傲然挺立于崇山峻嶺之中,這充分體現了當時西夏建筑業的高超技術。銀川考察結束,10月29日一大早我們便搭乘前往巴彥淖爾的火車,于中午十二點一刻到達河套文化所在地——內蒙巴彥淖爾,下午參觀了中國河套文化博物院。中國河套文化博物院,位于內蒙古巴彥淖爾市文博中心,地處臨河區五一街(開源路與金川大道之間段)北側,該博物院是我國首個以文化叢命名和展示的博物院,其基本陳列將古往今來的河套人文歷史融于一爐,目前,共展示文物5000余件(套),集中展示了河套文化萌生、發展、成熟、興盛的歷史全貌,是河套文化的一部立體百科全書。幾千年來,邊塞文化、黃河文化、草原文化和農耕文化在內蒙古河套地區聚集、融合、傳承、積淀,形成了鮮明的地域特色、民族特色和兼容并蓄的河套文化體系。

晚上十一點多,我們便坐火車啟程,穿越巴丹吉林沙漠,連夜趕往此行的最后一個目的地——額濟納旗。抵達時已是第二天的上午十點半。下午,考察團首先參觀了額濟納博物館,該館總建筑面積為9767.8平方米,展廳總面積為3535平方米,由秘境奇觀、居延春秋、黑水流瀾、民族風情、大漠朝陽、飛向宇宙六大展區組成,陳列展覽以展示額濟納旗土爾扈特部歷史文化為主線,依托居延、黑城等歷史遺跡、文物,以圖片展覽、實物陳列等方式體現額濟納旗土爾扈特部歷史文化精髓,共展出石器、玉器、鐵器、書簡、動植物標本、民族服飾等各類藏品2000余件。在這里,我們看到了古城遺址發掘出的很多文物,了解到一些關于舊城遺址的歷史,也算不虛此行。

10月31日,我們開始了艱險而又令人興奮的巴丹吉林沙漠探險之旅。根據之前搜集的資料,我們知道在黑水城、綠城子等遺址中發現了大量西夏文佛經、釋迦佛塔、彩塑觀音像等,此行我們要親眼看一看出土這些珍貴文物的曾經繁華輝煌的古城。

帶領我們穿越沙漠找尋遺址的是額濟納旗文物管理所的工作人員劉鵬,在他的帶領下,我們穿越怪樹林景區,首先到達了紅城遺址。紅城遺址,蒙語烏蘭德日布井,位于達來呼布鎮南約28公里處,坐落在較平坦的戈壁上,是漢代居延邊塞屬國一個城障,規模很小。海拔高947米,面積529平方米,墻體殘高7.6米,墻基寬4米,頂寬2.6米,南墻偏東的位置設有障門,整個城障遺址的墻體保存基本完好,東墻中部有個豁口,是全國重點文物保護單位。

紅城遺址

接下來我們穿梭于已無路的沙漠,又來到大同城遺址。大同城遺址位于內蒙古額濟納旗達來庫布鎮東南約19公里處,由內外兩道城墻組成,這里因多圈馬群、套捉坐騎而又稱“馬圈城”。此城建于唐朝中期,前身是北周宇文邕的大同城舊址,也是隋唐大同城鎮和安北都護尉的治所所在地。唐朝開寶二年(公元734年)在此設置"寧寇軍",以統轄該地軍務。該遺址的墻體很是特別,密布著很多通透的圓孔。該處遺址周圍是大片的沙漠,遺址沙化嚴重,很多處已坍塌而不成規模,慢慢將被沙漠吞噬。

大同城遺址

黑水城西北角城墻上的藏式覆缽式佛塔

黑水城外西南方的禮拜教堂

黑水城著實很大,我們在城中轉完一圈,一個多小時就悄然逝去,從城中走出已過午時。十月底這里的天氣已經很冷,此時已不再是適合旅游的季節,所以大漠荒煙,了無一人,已然沒有任何餐館開業。幸虧我們的向導有豐富的野外經驗,提前準備好了盒裝方便面,我們在黑水城外的看守值班點借了開水,圍著值班點里燒得暖洋洋的火爐吃了一餐熱騰騰的泡面,也是別有樂趣。匆匆吃完,顧不得留戀屋內舒適的暖氣,我們便啟程奔赴下一個遺址。

考察團黑水城留影

車輪深陷沙土只能原地打轉

綠城遺址坐落于額濟納旗達來呼布鎮東南約45公里處,城址平面略呈方形,周長1205米,城垣夯土版筑,夯厚11~14厘米。墻基殘寬3.5米,殘高2米有余。北城垣東部置門,有甕城。城內西部有一座殘破的覆缽式喇嘛塔,甕城內有已崩塌的類似土塔的殘址,南垣內側有一渠道穿城而過。城內文化層可分為上、下兩層。有的學者認為,上層為西夏元代層;下層依據出土的灰陶片、磚瓦碎塊及繩紋、旋紋、水波紋、垂幢紋及素陶片等考察,似為漢晉時期遺存,可能是漢代居延縣城遺址。因為縣城的主要職能是管理移民,組織農業生產,以建立控制匈奴、溝通西域的根據地,所以綠城子周圍廣闊的古墾區,應是當時從事農業生產的良好場地。據劉鵬介紹,方圓十幾公里內,有城池、民居、廟宇、佛塔、土堡、瓷窯、墓葬群、軍事防御設施等遺址400處之多,幾乎都未曾發掘,這片區域未來將是考古學家的天堂。

綠城遺址

在整個沙漠之旅的行程中我們還經過了紅廟遺址、五座塔遺址以及很多不知名的遺址,有民舍、有溝渠、有寺廟、有殘塔等,可見這一帶曾經也是居住過人、有過繁華的地方,只是經過世事環境的變遷,這里不再適合人類居住,慢慢地淹沒消亡在大漠中,但是這里遺存的一切卻極其珍貴,成為追溯歷史、印證歷史的最寶貴的文化遺產。

紅廟遺址

紅廟遺址上殘存的建筑構件--紅瓦當、木柱

紅廟遺址上殘存的建筑構件--紅瓦當、木柱

五座塔遺址

此次考察我們走過了寧夏、內蒙兩省四個地區的多處遺址,作為博物館人,每到一處,博物館是我們的必選之所,所以這一行下來我們參觀了四個博物館、八處西夏相關的遺址,非常充實,收獲頗豐,了解和收集到大量西夏相關資料,將為藏傳佛教研究所進一步開展西夏佛教歷史研究打下堅實的基礎。 考察團成員:羅文華、王彥嘉、馬驥越、鮑楠

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮