婚前六禮,成婚合巹,婚后拜祭,無不蘊含著中國傳統文化意義。

婚前納采,子夜迎娶,冊立頒詔,不同時代,帝王士庶,因時而變,損益增刪。

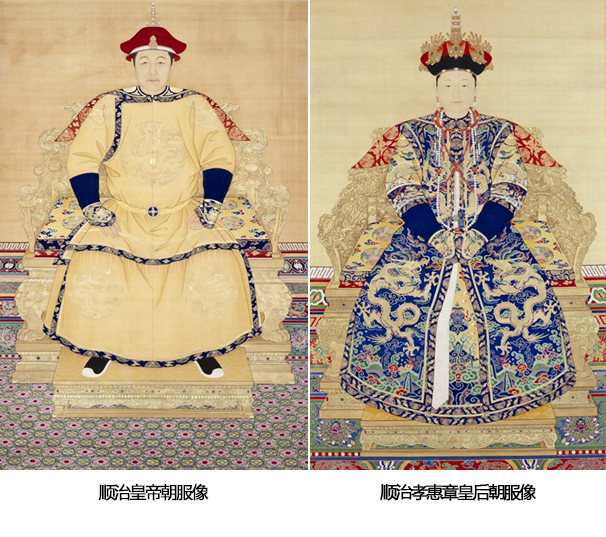

任萬平副院長的講座,帶給我們一次“穿越”時空之旅,讓我們“親臨”皇帝大婚的現場,“親歷”家國第一婚禮盛典。任萬平副院長在講座中首先指出,中國傳統禮制包括“五禮”,分別為吉禮、嘉禮、軍禮、賓禮、兇禮,帝王大婚則與登極一同位列嘉禮。在清代的十個皇帝之中,真正在紫禁城舉行婚禮的是順治、康熙、同治、光緒四位。其中,順治帝在廢后之后,又舉行了第二次大婚,情況比較特殊。此外,康熙帝共有四位皇后,但真正舉行大婚的只有第一位孝純仁皇后赫舍里氏。

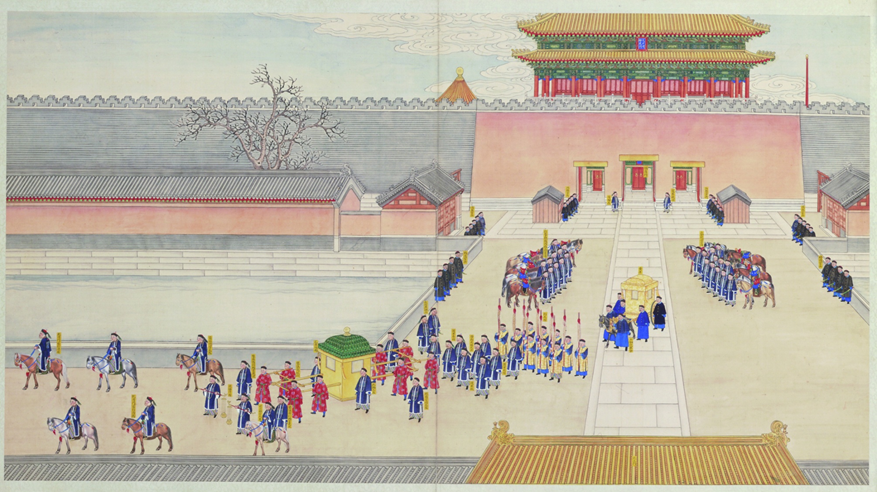

接下來,任院長按照婚前禮、成婚禮、婚后禮的典禮行進順序依次講述。任院長指出,中國古代傳統的婚禮程序總體來說分為婚前禮、成婚禮、婚后禮三個部分。清代皇帝的大婚與漢族婚禮有所不同,在制度建設方面存在特殊之處。首先表現為婚前禮之前的選秀女制度。先進行初選,落選者稱“撂牌子”,可以在正常年齡婚配。“牌子”即選秀女頭簽,上書出身、年齡、身體狀況等基本信息。入選者則由戶部記名,等皇帝到達成婚年齡再進行復選,確定皇后和皇妃人選。選定后,準皇后、皇妃要先回到娘家,等待婚禮的一系列禮節。故宮所藏的《光緒皇帝大婚圖冊》繪制整個婚禮過程,可以看到準皇后乘坐一架八人抬轎的禮輿從神武門出宮回府,禮官手抬如意走在隊伍最前。回到娘家后,已經擁有國母身份的準皇后需要接受父母跪拜,然后等待接下來的一系列大婚儀式——這是大婚典禮的前奏。

《光緒皇帝大婚圖冊?復選指立的準皇后回府》

此后,婚前禮才正式開始。清代皇家的婚前禮與民間有所不同。民間的婚前六禮指的是納采、問名、納吉、納征、請期和親迎,而清代皇家的選秀女制度,已經明確了女子的身份、年齡、身體狀況等基本信息,故而沒有問名和納吉兩項,僅包括納采、大征、冊立、奉迎四項程序。皇家大婚沒有用于商定婚期的“請期”,并以“奉迎”代替“親迎”,即由使節奉皇帝之命將皇后迎入皇宮。“冊立”亦為民間所無,是奉皇帝之命將民間女子冊立為皇后再行迎娶。為了恢復古禮,延續傳統禮制,大婚依然在形式上保留了納采禮以及與民間納征相對應的“大征”。漢族納采通常要用大雁或鵝,皇帝以谷圭作為聘禮,滿族主要使用如意。在大婚儀式中,如意可以寄托一切的吉祥祝福,具有特別重要的地位。

太和殿前命使行納采禮

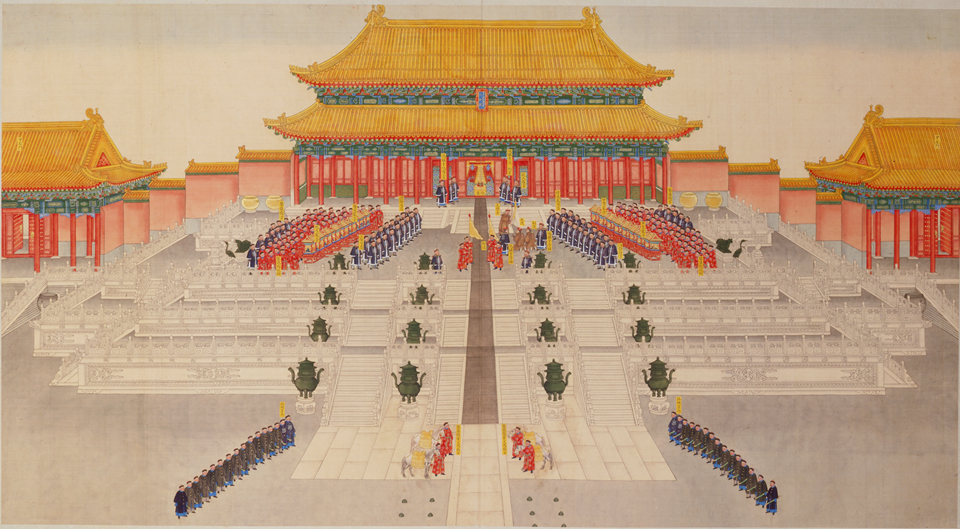

婚前禮的第一道程序是納采禮。皇帝命大學士在太和殿前為納采使授節,納采使至皇后府邸,向皇后之父宣讀制文,其后在府邸舉行納采宴,包括餑餑宴與酒席宴兩道程序。在納采宴中,皇后父親坐在賓席,皇后母親則被賞賜宴品。納采宴結束后,所有與宴大臣還要面朝皇宮望闕謝恩。接下來是大征禮。內務府為皇后備辦黃金200兩、白銀10000兩及金茶筒、銀茶筒、銀盆、緞子、文馬、閑馬、馱甲等禮物,用龍亭盛裝,陳設于太和殿丹陛上;又有給皇后父母、弟弟、從人的賜物,分別用彩亭盛裝。在正式迎娶前兩天,皇后的妝奩被從東華門抬入皇宮,經協和門、昭德門、中左門、后左門至乾清門廣場。妝奩以“抬”為一個單位進行計數,據檔案記載,同治皇后有嫁妝六百抬,光緒皇后有嫁妝兩百抬。以如意打頭陣,隨后是各種女工工具與材料,象征皇后以勤勞的品質垂范天下,此外還有鐘表與各類家具、陳設。

納彩宴中的餑餑宴

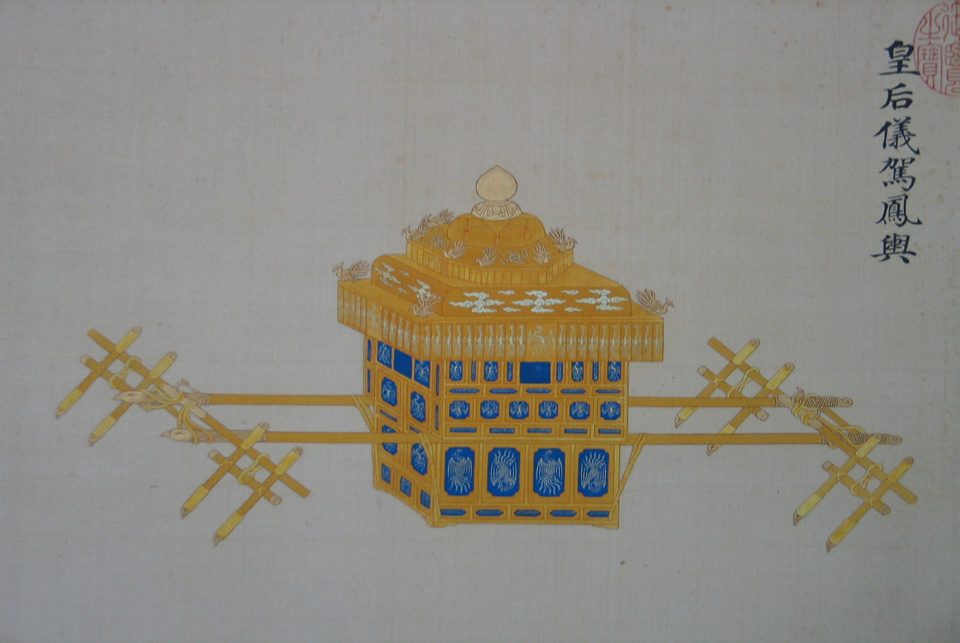

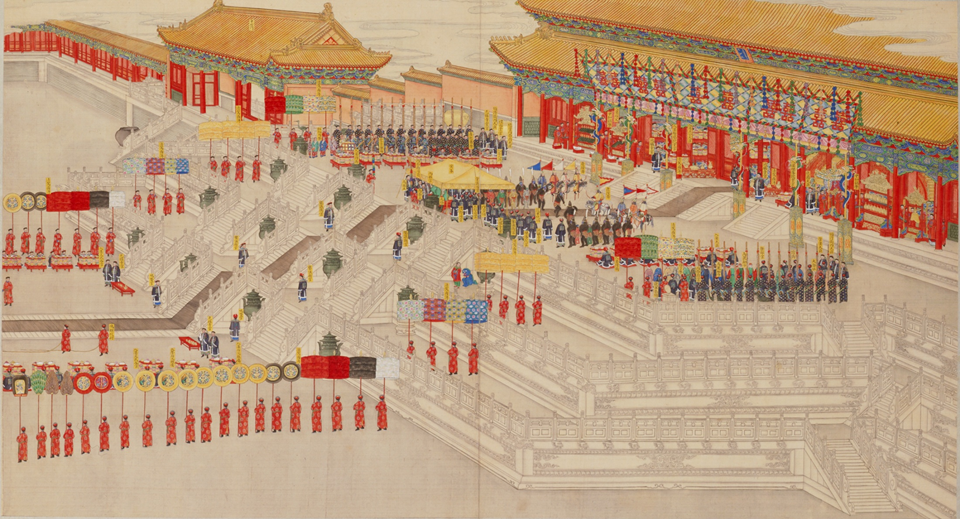

迎娶皇后的當日,皇帝先在慈寧宮向皇太后行禮,然后在太和殿親自任命冊立使和奉迎使,擺放鹵簿儀仗,王公大臣向皇帝行跪拜禮。隨后,奉迎皇后的鳳輿從太和門啟行,至皇后府邸舉行冊立與奉迎禮。皇后之冊文為金冊,其他妃子則使用銅鍍金、絹等其他材質的冊文。授予皇后金冊的同時,還給予金質的“皇后之寶”——金冊與金印宣告皇后身份的成立。此后,皇后便要被正式迎入皇宮。

清朝仿照子夜迎娶的古禮,皇后于子時從娘家啟程,按照朝陽門內方家園胡同-大清門-天安門-端門-午門-太和門-中左門-后左門-乾清門的路線進宮。在迎親隊伍最前頭的是象征皇后身份的金寶與金冊,冊、寶先行至乾清門廣場,然后被恭捧放入交泰殿,奉迎的隊伍便就此止步,改由太監將鳳輿繼續抬至乾清宮前。皇后在乾清宮前下轎,接過金寶瓶,并跨過火盆以驅邪。此后,皇后去往未來將要居住的宮殿暫時歇息,待當日晚上再到坤寧宮中舉行成婚禮。

《皇朝禮器圖式冊?皇后鳳輿圖》

成婚禮又稱婚成禮,在民間包括坐帳、拜堂、合巹幾步程序,帝后在坤寧宮舉行的成婚禮與之類似,但在坐帳前還有跨火盆與跨馬鞍的禮俗,象征辟邪與平安。成婚禮以合巹禮最為關鍵。此時,帝、后同穿吉服,皇后戴鳳鈿、領約、朝珠,皇帝戴吉服冠,兩人在龍鳳喜床前舉行合巹宴。合巹宴食譜有豬羊烏叉、子孫餑餑、以燕窩打底的各色拼盤等等。現存的許多文物,如龍鳳同和紋碗、金龍鳳雙喜酒壺、吉祥如意款百子嬰戲圖大果盤、金喜字棉被、龍鳳同和紋枕等等,顯然都是專門為了大婚而制作的。帝、后共用合巹宴,就表明他們真正成婚了。

盛裝子孫餑餑的紅漆龍鳳同和紋盒

合巹禮之后,大婚便進入婚后禮的階段。民間的婚后禮由廟見禮、拜舅姑禮和歸寧禮組成。在皇帝大婚中,也有廟見禮,拜舅姑禮對應拜見皇太后的朝拜禮;此外,由于家國一體,皇家還要頒詔以曉諭天下,故又有頒詔禮,以及答謝皇后娘家的慶賀筵宴禮。首先,帝后于合巹后的第二天,在坤寧宮外間向天地神與喜神的牌位磕頭,相當于民間的拜天地,而后去往景山北麓的壽皇殿拜見祖先,此為廟見禮。廟見禮之所以選擇在壽皇殿而不是太廟舉行,是因為那里供奉有祖先的畫像,帝后可以對著祖先的容貌行禮,從而拉近與祖先的距離。帝后穿吉服出宮,祭拜祖先時則需要換成祭服,故當時在壽皇殿前臨時搭建彩棚,以供帝后換裝之用。

皇帝婚后禮中還有朝見皇太后的環節。任院長指出,根據《禮記?昏義》記載,拜舅姑要進獻棗、栗與腶脩,而滿族則依然是進獻吉祥之物如意來代替傳統上各種具象的實物。此外,民間新婦入門第三天,按禮俗要下廚饗饋公婆。與民間相比,宮廷婚后禮的另一明顯差異就是皇后無須親自下廚作羹湯,相關事務由內務府等宮中的服務機構代勞。帝后朝見皇太后,不能再身著吉服,而是需要換上體現尊卑等級的朝服。皇后身著由朝褂、朝袍、朝裙三層組成的朝服,戴冬朝冠;掛三掛朝珠,中間一掛東珠朝珠,兩邊各一掛珊瑚朝珠。

紅珊瑚喜字朝珠

其后,大婚進入最后一道程序——慶賀禮。皇帝著朝服,戴冬朝冠,于太和殿接受王公大臣的朝賀,受賀結束后在當時的皇城南門——天安門頒詔。所頒詔書除了宣告皇后身份之外,還會同時頒布多項恩賜措施,如對王公大臣的妻室進行賞賜、八旗綠營兵丁得賞錢糧、科舉考試加試恩科等等,以示雨露均沾。詔書分別用滿語、漢語宣讀完畢后,就被禮部官員接過,置于龍盤,事后拿到禮部刊刻、刷印,分發到全國各地,以使婦孺皆知。

緙絲彩云金龍紋鑲皮邊朝袍

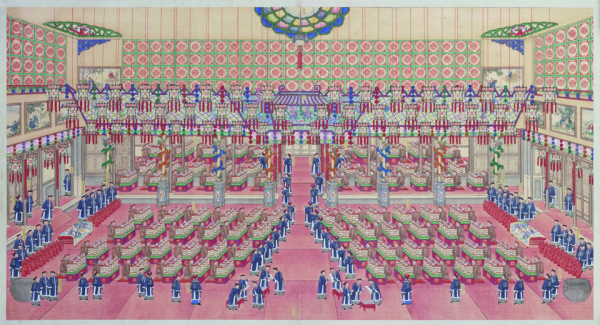

頒詔結束后還要在太和殿舉行筵宴,由皇帝宴請皇后家族中的男性成員,王公大臣陪宴,并一律實行小桌制。與宴人員的位置根據其身份的高低,依次被安排在太和殿內、太和殿屋檐下、太和殿丹陛上、太和殿丹陛下。這種筵宴并不是滿漢全席。所謂的“滿漢全席”實際上并不存在——清代筵席分滿席和漢席兩種,皇宮內舉行的宴會全是滿席。滿席分為六等,前三等都用于祭祀,第四等才是活人享用的最高等級宴會,大婚、過年、皇帝生日等重大節慶時舉行的太和殿筵宴都是四等滿席。筵宴上還伴有慶隆舞的表演,通過回憶滿族先人開疆拓土的歷史功業,來教化、警示與宴的統治階層,不要忘記祖先創業的艱辛。至此,清代皇帝的大婚儀式基本完畢。

太和殿筵宴:四等滿席

任院長最后談到,民間的“鬧洞房”習俗和歸寧禮均被皇家取消,僅有會親制度允許后妃的親生父母每年進宮看望女兒一次。后妃入宮后,與娘家的親情紐帶基本被割斷,此為皇家婚禮的無情之處。

馬忠文研究員對任院長的精彩講座表示感謝,并總結說:婚禮既是民間的喜慶嘉禮,也是宮廷的盛大典禮。清代皇帝的大婚既延續了中國傳統婚禮的一些習慣、禮節,又與民間婚禮有所區別;同時,清朝皇帝是滿洲入關的統治者,其婚禮除了吸收漢族文化,可能還保留了滿族固有的特點。任院長的講座圍繞清代皇帝大婚專題,以扎實的研究作為基礎,并結合豐富的文物,呈現出清代皇帝大婚典禮的儀制和盛況,給予我們很多收獲和啟示。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮