2025年3月28日下午,由故宮學(xué)研究院主辦、明清史研究所承辦的“明清史研究所學(xué)術(shù)分享會(huì)”第一場(chǎng)講座“絲綢之路上的中國(guó)——羅馬/拜占庭文化關(guān)系”在故宮博物院城隍廟第二會(huì)議室舉行,該講座由北馬其頓共和國(guó)漢學(xué)家馮海城(Igor Radev)博士主講,明清史研究所所長(zhǎng)多麗梅研究館員主持,來(lái)自故宮學(xué)研究院、科研處、考古部、出版編輯部等部門(mén)相關(guān)領(lǐng)域20余名學(xué)者聆聽(tīng)了講座。

主講人馮海城博士是北馬其頓共和國(guó)漢學(xué)家、譯者,北馬其頓科學(xué)與藝術(shù)學(xué)院漢學(xué)知識(shí)中心教席學(xué)者,并為馬其頓文學(xué)翻譯協(xié)會(huì)、“一帶一路”文學(xué)聯(lián)盟、世界漢學(xué)理事會(huì)、國(guó)際儒學(xué)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界中國(guó)學(xué)研究聯(lián)合會(huì)、圣基里爾圣麥托迪大學(xué)全球變化研究中心理事會(huì)等多個(gè)研究機(jī)構(gòu)的成員。主要從事文字學(xué)、古代中國(guó)文學(xué)、比較詩(shī)學(xué)、絲綢之路文化交流等方面的研究,已出版20余部中文譯作并發(fā)表多篇漢學(xué)研究論文。首次將馬其頓文學(xué)引入中國(guó)。2021年獲得第十五屆中華圖書(shū)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

“絲綢之路上的中國(guó)——羅馬/拜占庭文化關(guān)系”的主要內(nèi)容如下:拜占庭帝國(guó)的名稱與身份;古代中國(guó)對(duì)羅馬/拜占庭帝國(guó)的認(rèn)知;拜占庭帝國(guó)對(duì)中國(guó)的認(rèn)知;兩地的宗教、物質(zhì)文化交流以及在考古遺跡、歷史文獻(xiàn)中的體現(xiàn)。

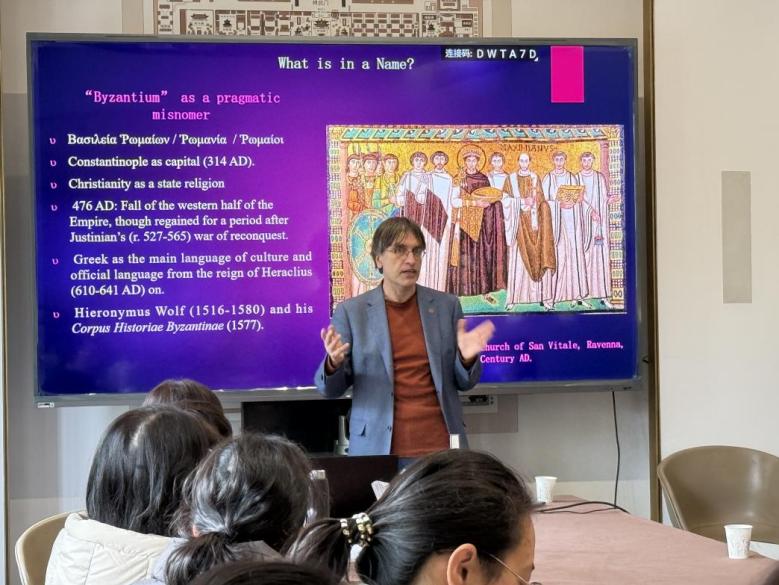

首先,馮博士向大家介紹了拜占庭帝國(guó)相關(guān)的歷史背景,以及拜占庭與羅馬帝國(guó)之間的聯(lián)系及二者的不同。他指出“拜占庭”某種角度上講是一種誤稱,實(shí)際上它就是羅馬帝國(guó)。羅馬帝國(guó)東西分裂后,東部以君士坦丁堡為中心,形成了東羅馬帝國(guó)。在語(yǔ)言文字方面,羅馬帝國(guó)的官方用語(yǔ)是拉丁語(yǔ),古希臘語(yǔ)一直在文化水平較高的學(xué)者、貴族間流傳,至東羅馬帝國(guó)時(shí)期,希臘語(yǔ)正式成為官方用語(yǔ),希臘文化成為國(guó)家主導(dǎo)文化;在宗教信仰方面,羅馬帝國(guó)早期奉行多神教,晚期開(kāi)始流行基督宗教,在東羅馬帝國(guó),基督宗教成為官方認(rèn)同的國(guó)教,進(jìn)一步取代之前的多神教;地理上,東羅馬帝國(guó)延續(xù)了羅馬帝國(guó)的地中海文明,西羅馬的首都是羅馬(今意大利首都羅馬),公元330年,君士坦丁一世將羅馬帝國(guó)的首都從羅馬遷到原為希臘古城的拜占庭,并將此城命名為“新羅馬”,但該城普遍被以建立者之名稱作君士坦丁堡,即今土耳其首都伊斯坦布爾。之后拜占庭帝國(guó)通過(guò)皇帝查士丁尼一世(527-565年在位)的征服短暫恢復(fù)了地中海地區(qū)的統(tǒng)一。“拜占庭”的詞源及相關(guān)史料可見(jiàn)16世紀(jì)學(xué)者赫羅尼姆斯·沃爾夫(Hieronymus Wolf)的著作《拜占庭歷史文獻(xiàn)集成》(Corpus Historiae Byzantinae, 1577),基本完成了后世對(duì)東羅馬帝國(guó)的學(xué)術(shù)構(gòu)建。

馮海城博士為觀眾講述拜占庭歷史

其次,馮博士通過(guò)收集、整理漢唐歷史文獻(xiàn),探尋古代中國(guó)人對(duì)東羅馬帝國(guó)即拜占庭帝國(guó)的認(rèn)知。“大秦”作為地理名稱出現(xiàn)在中國(guó)歷史文獻(xiàn)最早可追溯至東漢。《后漢書(shū)·西域傳》有記載:“和帝永元九年,都護(hù)班超遣甘英使大秦,抵條支。”根據(jù)記載,東漢時(shí)甘英試圖前往大秦(即羅馬),經(jīng)過(guò)安息(包括今西亞、中亞部分地區(qū)),止步于條支(美索不達(dá)米亞地區(qū)),學(xué)者推測(cè)應(yīng)該是受到了安息商人的有意誤導(dǎo),導(dǎo)致甘英出行的路線偏移。當(dāng)時(shí)東西方的絲綢貿(mào)易基本被安息商人壟斷,絲綢在羅馬帝國(guó)屬于貴族才能擔(dān)負(fù)得起的奢侈品,安息人顯然不愿意漢帝國(guó)打通與羅馬的絲綢商貿(mào)之路從而影響自身的高額利潤(rùn)。這次出使雖未到達(dá)羅馬都城,但進(jìn)一步加強(qiáng)了東漢政府對(duì)中亞、西亞以及羅馬帝國(guó)的了解。《后漢書(shū)》有記載:“大秦”為西方富國(guó),“其人民皆長(zhǎng)大平正,有類中國(guó),故謂之大秦”,象征了對(duì)羅馬的理想化想象。那“大秦”又是如何等同于“拂菻”的呢?隋代和唐代的文獻(xiàn)給出了答案,如“波斯每遣使貢獻(xiàn)。西去海數(shù)百里,東去穆國(guó)四千余里,西北去拂菻四千五百里,東去瓜州萬(wàn)一千七百里。”(《隋書(shū)-卷八十三》);“拂菻國(guó),一名大秦,在西海之上,東南與波斯接,地方萬(wàn)余里,列城四百,邑居連屬。” (《舊唐書(shū)》,198);“拂菻,古大秦也,居西海上,一曰海西國(guó)。”(《新唐書(shū)》,221)。根據(jù)史書(shū)記載的地理描寫(xiě),頻頻出現(xiàn)的“拂菻”和“大秦”就是當(dāng)時(shí)的東羅馬帝國(guó),即通常所稱的拜占庭帝國(guó)。唐代史書(shū)(《舊唐書(shū)》、《新唐書(shū)》)稱拜占庭為“拂菻”,拂菻(Fúlǐn)的詞源演變主要有以下過(guò)程:

- pi?t (p?ut)-lim(中古漢語(yǔ)發(fā)音)

- lim(上古漢語(yǔ)擬音rem)源于 rōm(拉丁語(yǔ)“羅馬”)

- pi?t (p?ut) 源自伊朗語(yǔ)族諸語(yǔ)言:

• 中古波斯語(yǔ)(帕拉維語(yǔ))hrwm

• 安息語(yǔ)(帕提亞語(yǔ))frwm

• 粟特語(yǔ) ßr’wm

• 大夏語(yǔ)(巴克特里亞語(yǔ))φρomo

這些轉(zhuǎn)寫(xiě)展示了“拂菻”作為古代中國(guó)對(duì)羅馬帝國(guó)(尤指東羅馬/拜占庭帝國(guó))的稱呼,其語(yǔ)音形式源自拉丁語(yǔ)“Rōma”(羅馬),通過(guò)伊朗語(yǔ)族中介(粟特語(yǔ)、中古波斯語(yǔ)等)進(jìn)行傳播。學(xué)界另一種看法,即替代假說(shuō),認(rèn)為“拂菻”的中古漢語(yǔ)擬音:“pi?t-lim”源自敘利亞語(yǔ)“Bēth Romayē”(意為“羅馬人之地”)。該假說(shuō)認(rèn)為中文史籍中“拂菻”(指拜占庭帝國(guó))的詞源并非直接來(lái)自拉丁語(yǔ)“Rōma”,而是通過(guò)敘利亞語(yǔ)轉(zhuǎn)譯的“Bēth Romayē”(羅馬人之家/羅馬之地,是古代近東對(duì)東羅馬帝國(guó)的常見(jiàn)稱呼);中古漢語(yǔ)擬音標(biāo)注,“pi?t”對(duì)應(yīng)“拂”,“lim”對(duì)應(yīng)“菻”。

唐代文獻(xiàn)不僅有“拂菻”地理位置的描述,還記錄了拂菻國(guó)派遣使臣來(lái)到唐帝國(guó):“貞觀十七年,拂菻王波多力遣使獻(xiàn)赤玻璃、綠金精等物,太宗降璽書(shū)答慰,賜以綾綺焉。自大食強(qiáng)盛,漸陵諸國(guó),乃遣大將軍摩栧伐其都城,因約為和好,請(qǐng)每歲輸之金帛,遂臣屬大食焉。乾封二年,遣使獻(xiàn)底也伽。大足元年,復(fù)遣使來(lái)朝。開(kāi)元七年正月,其主遣吐火羅大首領(lǐng)獻(xiàn)獅子、羚羊各二。不數(shù)月,又遣大德僧來(lái)朝貢。” (《舊唐書(shū)》,198. );“貞觀十七年,王波多力遣使獻(xiàn)赤玻璃、綠金精,下詔答賚。大食稍強(qiáng),遣大將軍摩拽伐之,拂菻約和,遂臣屬。乾封至大足,再朝獻(xiàn)。開(kāi)元七年,因吐火羅大酋獻(xiàn)獅子、羚羊。 ”(《新唐書(shū)》,221.)。史料中提及的“大食”指的是阿拉伯帝國(guó)。7世紀(jì)上半葉,拜占庭帝國(guó)與波斯?fàn)帒?zhàn)不斷,雙方國(guó)力消耗慘重,“鷸蚌相爭(zhēng),漁翁得利”,相爭(zhēng)造成的結(jié)果是面對(duì)崛起于阿拉伯半島的新興伊斯蘭勢(shì)力暴風(fēng)驟雨般的攻擊,兩個(gè)帝國(guó)均無(wú)有效反抗。薩珊波斯覆滅,拜占庭帝國(guó)則丟失了其在亞洲和北非的大部分領(lǐng)土。若以上唐史所記內(nèi)容確鑿,則拜占庭使團(tuán)前往唐廷的最重要目的就是聯(lián)合唐帝國(guó)對(duì)抗阿拉伯帝國(guó)。

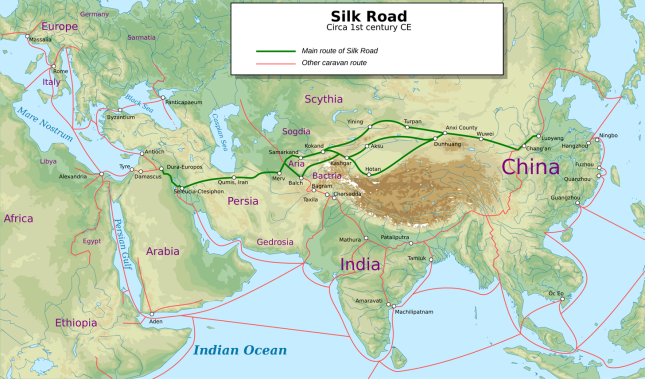

公元1世紀(jì)的絲綢之路地圖

那么與之相對(duì)應(yīng)的,拜占庭的歷史文獻(xiàn)又是如何記錄這些歷史事件的呢?這正是馮博士提出的疑問(wèn)和試圖探討的焦點(diǎn),現(xiàn)存的拜占庭史料文獻(xiàn)中并沒(méi)有明確記載拜占庭帝國(guó)以官方的名義向唐派遣使團(tuán)。東羅馬帝國(guó)歷史學(xué)家梅南竇(Menander Protector)的著作中提到一次拜占庭帝國(guó)向東遣使的事件:公元569年,在查士丁尼二世皇帝的(565-578年在位)授權(quán)下,由粟特人瑪尼亞赫倡議組織的澤馬爾庫(kù)斯使團(tuán),前往位于阿爾泰山與天山山脈之間的突厥汗國(guó)(552-603年)的木桿可汗(553-572年在位)王庭。他所搜集的早期拜占庭史料中提及中國(guó)的記載主要有:6世紀(jì)科斯馬斯·因迪科普萊茨(Cosmas Indicopleustes)的《基督教地形志》,在這部史書(shū)中,中國(guó)被稱為 Tzinsta(Τζιν?στα),源自粟特語(yǔ) ?ynstan;7世紀(jì)塞奧菲拉克特·西莫卡塔(Theophylact Simocatta)在莫里斯皇帝(582-602年在位)統(tǒng)治期間編寫(xiě)的八卷本《歷史》一書(shū)描述了6世紀(jì)末隋朝(581-618)對(duì)中國(guó)的統(tǒng)一,中國(guó)統(tǒng)治者的頭銜被記為 “Taisan(Ταισ?ν)”,注釋為“上帝之子”(即漢語(yǔ)“天子”),但卜弼德(Boodberg)認(rèn)為,該詞更可能轉(zhuǎn)寫(xiě)自中國(guó)帝王的尊號(hào)“太上”(Taìshàng)。 史料中,中國(guó)被稱為 “Taugast(Ταυγ?στ)”,源自 “Tabγa?”(即“拓跋”的胡語(yǔ)轉(zhuǎn)寫(xiě))。

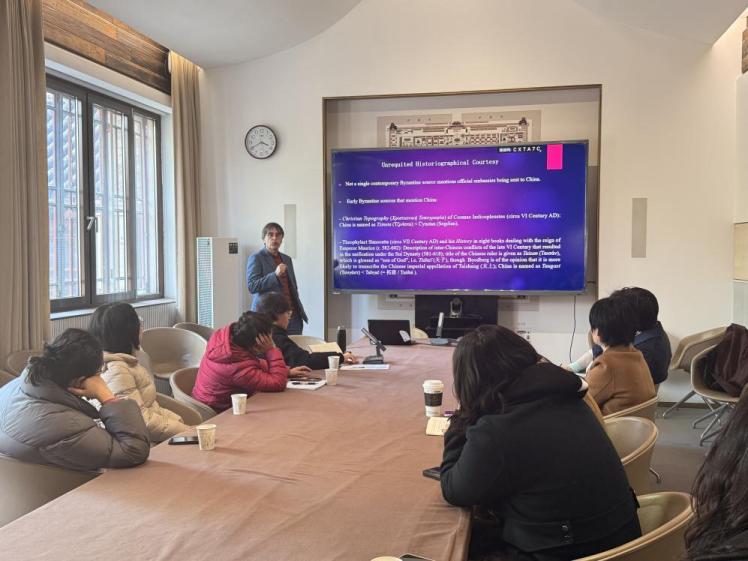

馮博士和觀眾分享外文歷史文獻(xiàn)

如何理解兩地史料的不對(duì)應(yīng)性?馮博士認(rèn)為應(yīng)該從宗教和物質(zhì)文化交流處著手或許可以找到答案。凱撒利亞的普羅柯比(約500-565年)在《哥特戰(zhàn)爭(zhēng)》(第四卷第17章)中記載,查士丁尼一世曾派遣一些“印度僧侶”前往名為“塞林達(dá)”(意為中國(guó)印度之地)的地方帶回蠶種和桑樹(shù)種子,而“塞林達(dá)”很可能指的是塔里木盆地,甚至更準(zhǔn)確地說(shuō)是于闐王國(guó)(和闐):

“大約在同一時(shí)期,幾位來(lái)自印度的僧侶抵達(dá)君士坦丁堡。他們向查士丁尼·奧古斯都皇帝進(jìn)言,指出羅馬人無(wú)需再向波斯人購(gòu)買(mǎi)絲綢,并向皇帝承諾——只要獲得支持——他們能提供生產(chǎn)絲綢的原料,使羅馬永遠(yuǎn)不必為此類貿(mào)易向波斯或其他任何敵國(guó)低頭。僧侶們聲稱,他們?cè)L(zhǎng)期居住在印度人稱為‘賽林達(dá)’(Serinda)的地區(qū),并完全掌握了絲綢制造的技藝。當(dāng)皇帝急切追問(wèn)細(xì)節(jié)時(shí),他們解釋道:絲綢的制造者其實(shí)是某種‘蟲(chóng)子’,自然法則迫使這些生物持續(xù)吐絲;雖然活體運(yùn)輸困難,但其繁衍卻極為便利——每一代產(chǎn)卵數(shù)量驚人,只需將卵置于糞肥中保溫,便可孵化出幼蟲(chóng)。在皇帝豐厚承諾的激勵(lì)下,僧侶們重返印度取得蠶卵帶回拜占庭。通過(guò)他們傳授的方法,這些卵最終蛻變成以桑葉為食的蠶蟲(chóng)。從此,羅馬帝國(guó)開(kāi)啟了自主生產(chǎn)絲綢的歷史。”(普羅柯比《哥特戰(zhàn)爭(zhēng)》卷四第17章)。根據(jù)馮博士的推測(cè),拜占庭帝國(guó)曾遣人前往唐代中國(guó),但不是官方使團(tuán)而是民間僧侶,目的也是為了引進(jìn)絲綢生產(chǎn)的技術(shù),打破波斯或阿拉伯帝國(guó)的壟斷,促成拜占庭本土絲綢業(yè)發(fā)展,而非遠(yuǎn)交近攻的政治聯(lián)盟。

但是唐代史料中提及的“拂菻王波多力”又具體指誰(shuí)呢?根據(jù)詞源和歷史語(yǔ)境的追溯,梅爾基特派(Melkite),源自敘利亞語(yǔ),意為“國(guó)王”,即“皇帝的人”、“皇帝的追隨者”(阿拉伯人和波斯人亦稱其為Rūm/???——“羅馬人”),是作為東方羅馬性的承載者。唐代文獻(xiàn)記載的“波多力”可能是對(duì)希臘語(yǔ)教會(huì)“宗主教”(Patriarch)或阿拉伯語(yǔ)指拜占庭教會(huì)“總督”(Batrīq)的音譯,因而,唐代史籍中的“拂菻使團(tuán)”有可能是指梅爾基特派教會(huì)使團(tuán)。

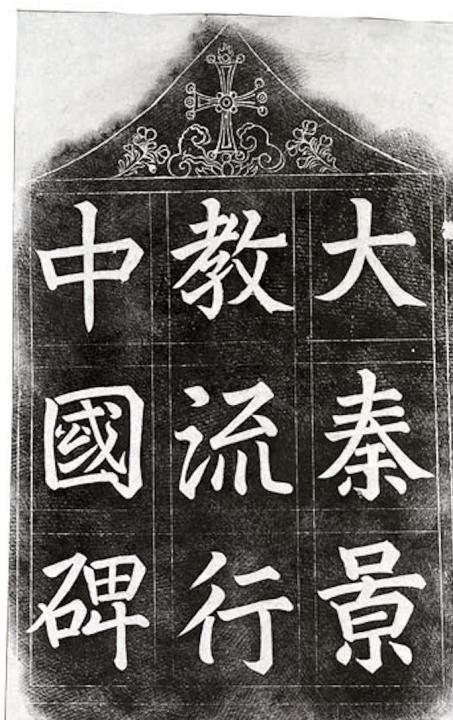

事實(shí)上,比起唐代史書(shū)上對(duì)于拂菻使團(tuán)會(huì)見(jiàn)唐廷的寥寥數(shù)筆,大秦景教即基督宗教的東傳已有更明確的記錄,還有《大秦景教流行中國(guó)碑》作為見(jiàn)證。景教于唐太宗時(shí)(貞觀九年,公元635年)傳入中國(guó),后于唐武宗滅佛運(yùn)動(dòng)時(shí)同襖教、摩尼教一起被減,唐代景教傳播情況不明,直到明天啟年間《大秦景教流行中國(guó)碑》出土,通過(guò)碑文史學(xué)家們對(duì)唐代景教有了初步認(rèn)識(shí)。景教其實(shí)是基督宗教的一支,目前學(xué)界比較主流的看法是景教為5世紀(jì)被貶為異端的聶斯脫利派(Nestorius),源于敘利亞,經(jīng)波斯傳到中國(guó)。《大秦景教流行中國(guó)碑》不僅見(jiàn)證了基督宗教在拜占庭帝國(guó)和唐帝國(guó)之間的傳播,還佐證了希臘文化對(duì)東方的影響,《大秦景教流行中國(guó)碑》記載了兩個(gè)希臘名的僧侶“Yō?annīs”(約翰尼斯)對(duì)應(yīng)漢名“惠通”;“Qōs?an?īnōs”(科斯唐提諾斯)對(duì)應(yīng)漢名“居信”。

《大秦景教流行中國(guó)碑》拓片

除了《大秦景教流行中國(guó)碑》,還有其他考古遺跡和文獻(xiàn)也印證了這段絲綢之路上的中國(guó)與東羅馬帝國(guó)的交流。新疆吐魯番出土9世紀(jì)粟特文《詩(shī)篇》殘卷(含希臘文標(biāo)題),體現(xiàn)敘利亞文《圣經(jīng)》與希臘文《七十士譯本》的融合,佐證希臘—粟特—漢文化網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性。敦煌莫高窟17窟藏9世紀(jì)“絲綢基督像”,融合佛教藝術(shù)與基督教符號(hào),體現(xiàn)了多種宗教、各類藝術(shù)風(fēng)格的東西方交融。

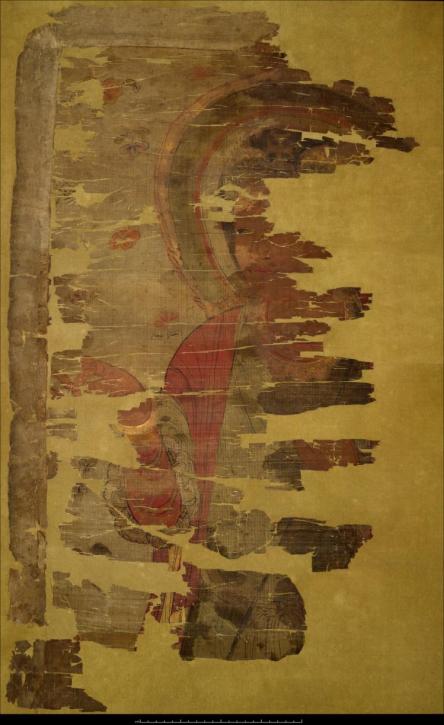

“絲綢基督像”敦煌莫高窟第17窟,現(xiàn)收藏于大英博物館

如上圖所示,耶穌基督畫(huà)像的頭部隱約可見(jiàn)十字架圖案,基督像的衣飾、手勢(shì)等卻酷似佛教文化的菩薩形象。盡管這種交流的文字記載有待進(jìn)一步查證,但馮博士在一些佛教畫(huà)像上捕捉到了與拜占庭基督畫(huà)像的某種相似性。如:

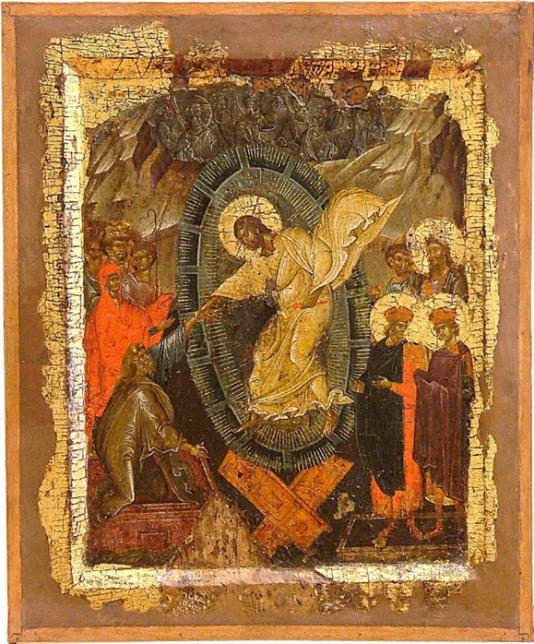

《基督降至陰間》,馬其頓奧赫里德,14世紀(jì)

《地藏菩薩拯救地獄中的一人》,14世紀(jì)

兩幅畫(huà)像都作于14世紀(jì),圖中的基督耶穌和地藏王菩薩都有一個(gè)俯身伸手,試圖拯救陰間地府受難者的動(dòng)作。馮博士大膽推測(cè),中國(guó)和拜占庭的藝術(shù)曾經(jīng)通過(guò)絲綢之路互相影響。

在提問(wèn)環(huán)節(jié),考古部的馬麗亞博士提出了兩個(gè)問(wèn)題。首先她就景教?hào)|傳以及景教是否屬于聶斯脫利派的學(xué)術(shù)爭(zhēng)論提出了問(wèn)題,馮海城博士回答,聶斯脫利派教義認(rèn)為耶穌基督的人性和神性是分開(kāi)的,而景教并沒(méi)有這種觀點(diǎn),因而唐代流傳的大秦景教不能確定是聶斯脫利派,很有可能就是基督教。馬麗亞博士提出的第二個(gè)問(wèn)題是在中亞出土的嚈噠的錢(qián)幣和《舊唐書(shū)》中,我們可以看到“拂菻凱撒”、“拂林罽婆(jìsuō)”,此處拂菻是否應(yīng)該與以上討論的區(qū)分?馮博士解釋道,這主要是因?yàn)榱_馬帝國(guó)在亞歐大陸中部、西部的影響力很大,所以很多王國(guó)、部落都愿意自稱羅馬后代以證自己的正統(tǒng)性。之后,馮博士與現(xiàn)場(chǎng)觀眾就東西方交流方面的問(wèn)題展開(kāi)了討論,整場(chǎng)學(xué)術(shù)分享會(huì)反響熱烈。馮海城博士在研究中將歷史學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、考古學(xué)等多學(xué)科的研究方法和成果結(jié)合起來(lái),這種多元化視角的研究方法和跨學(xué)科的學(xué)術(shù)思維對(duì)故宮博物院的各位研究者而言非常具有啟示意義。

主講人與參會(huì)部分觀眾的合影

通過(guò)此次講座,可知,以絲綢之路為聯(lián)結(jié)的中國(guó)與羅馬的互動(dòng)體現(xiàn)了文化互鑒的多元性。“大秦”與“拂菻”的稱呼反映中國(guó)對(duì)拜占庭/東羅馬帝國(guó)認(rèn)知的演變。通過(guò)雙方的文獻(xiàn)和考古遺跡可以看出,兩地交流形式多樣,涵蓋使節(jié)往來(lái)、宗教傳播、技術(shù)轉(zhuǎn)移與藝術(shù)融合,雖受地理與政治限制,但通過(guò)中間族群(粟特人、波斯人)實(shí)現(xiàn)了間接互動(dòng)。中國(guó)與拜占庭帝國(guó)的交往不僅是東西方文明的對(duì)話,更是絲綢之路作為“全球網(wǎng)絡(luò)”的縮影,凸顯了古代歐亞大陸的文化流動(dòng)性。

明清史研究所以故宮博物院為依托,以明清歷史研究為基礎(chǔ),現(xiàn)今拓展至宮藏文物研究、中外交流研究、民族語(yǔ)言文字研究等領(lǐng)域,堅(jiān)持馬克思主義指導(dǎo)下的歷史唯物主義,探索歷史學(xué)、人類學(xué)、考古學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科交叉的研究方法,全面搜集海內(nèi)外多語(yǔ)種的科研成果與學(xué)術(shù)資訊,搭建研究與交流平臺(tái),助力“學(xué)術(shù)故宮”建設(shè)。

圖書(shū)館

圖書(shū)館

視聽(tīng)館

視聽(tīng)館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)