——明清史研究所學術分享會第四、第五場

2025年6月6日上午,由故宮學研究院主辦、明清史研究所承辦的“明清史研究所學術分享會”第四場、第五場在故宮博物院城隍廟第二會議室舉行。此次分享會邀請了兩位俄羅斯學者,以俄羅斯博物館收藏的中國外交禮品、外銷瓷為中心,探討這一時期中俄兩國的物質文化交流。故宮學研究院明清史研究所所長多麗梅研究館員主持了此次分享會,來自俄羅斯艾爾米塔什博物館、俄羅斯彼得宮、上海復旦大學、北京外國語大學、北京第二外國語大學等單位的多位學者、同學,以及故宮博物院多個部處的職工、博士后到場聆聽了分享會。

首先開講的是俄羅斯漢學家白若思教授。白若思(Rostislav Berezkin)1982年生于列寧格勒(圣彼得堡),圣彼得堡國立大學學士、碩士、副博士,美國賓夕法尼亞大學東亞語言文明系博士。現聘為復旦大學文史研究院研究員、博士生導師;曾任俄羅斯科學院東方研究所客座研究員、西南交通大學宗教研究中心客座研究員;曾為東京大學東洋文化研究所、越南社科院漢喃研究院訪問學者。主要從事明清中國講唱文學(以寶卷文獻為主)、中國宗教與社會史、中國通俗文學在海外(以俄羅斯、越南為主)傳播史、17至20世紀中俄交往與文化交流史等方面的研究。主持何鴻毅家族基金會研究項目;參與三個國家社科重大研究項目、一個教育部研究項目。著有三部俄文專著,英文專著《多面目連:明清時期中國寶卷》,越南文專著(合著)。另發表英、俄、中三種語言的論文70余篇。

白若思教授分享會現場

白若思教授分享主題是“16至19世紀中國瓷器在俄羅斯的傳播與影響”。他將中俄的瓷器交流大體上分成兩個階段,分別是14—16世紀的間接交流時期和17—18世紀彼得大帝、葉卡捷琳娜二世的直接交流時期。

中國瓷器很早就傳播到俄羅斯,并在社會上層廣泛流傳,14—16世紀俄羅斯貴族已經在使用中國的絲綢和瓷器。當時中國的瓷器和絲綢是怎樣傳入俄羅斯的呢?一開始中俄并沒有直接的貿易往來,是通過中間人布哈拉商人傳入的。不同于英語、法語瓷器的叫法“porcelain”“porcelaine”,俄語里瓷器叫做“farfor”,是借自中東的語言,波斯語和土耳其語瓷器的叫法。這些中東國家也是中俄瓷器間接貿易的中介。早期中俄瓷器、商品間接貿易的另一個中介是金帳汗國。當時蒙古人征服俄羅斯領土,在伏爾加河流域建立了這個國家,金帳汗國在俄羅斯歷史上很重要,它是俄羅斯和亞洲國家的紐帶,促成了俄羅斯和中國最初的聯系。考古發現金帳汗國(伏爾加河流域)及莫斯科公國遺址內出土了許多中國瓷器殘片,如 19 世紀末克里姆林宮地下室發現了元朝青瓷,且金帳汗國與中東國家都曾模仿制造中國瓷器,并在俄傳播。

中俄貿易中的中國瓷器

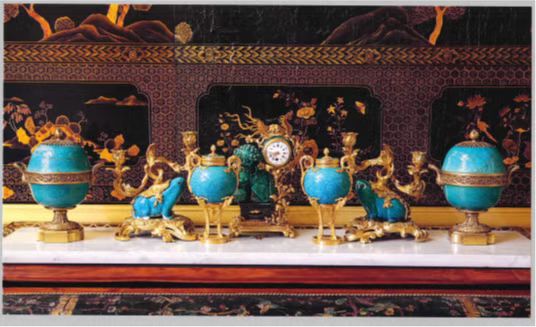

17世紀初,中俄開始有了直接的接觸。1618 年俄羅斯使節首次抵達北京,開啟了雙方的直接交往,《尼布楚條約》簽訂后雙方貿易迅速發展,俄羅斯的“中國熱”開始興起。“中國熱”或“中國風”源于法國(法語chinoiserie),后影響至整個歐洲,這股風潮也影響到了俄羅斯。同時,俄羅斯橫跨歐亞的地理位置使得它與中國建立直接的貿易聯系特別是陸上貿易變得容易。到了彼得大帝時期,已有明確記載表明俄羅斯使團開始在中國購買瓷器,貴族家產清單(如彼得大帝前大臣財產清單)顯示了中國瓷器的收藏狀況。1703年,彼得大帝遷都圣彼得堡,新宮殿內部裝飾大量使用中國工藝品。其在圣彼得堡附近模仿法國凡爾賽宮建立夏宮,其中一座名為蒙普萊斯爾(法語Monplaisir,意為“我的快樂”)的宮殿內建有“漆器書房”(又稱“中國書房”),專門陳列中國物品,壁紙由俄國工匠模仿中國風格制作,架子上展示中國瓷器,部分收藏品留存至今。彼得大帝還通過荷蘭東印度公司定制帶俄羅斯國徽的中國瓷器,其大臣緬西科夫的宮殿現已成為博物館,專門展覽包括中國瓷器在內的中國工藝品。

彼得宮蒙普萊斯爾里的中國書房

彼得宮大殿的中國書房

18世紀,同西歐多個國家一樣,俄羅斯的“中國風”逐漸達到鼎盛,中俄瓷器的直接貿易也促進了俄本土制瓷業的發展。彼得大帝之后的女性統治者(如伊麗莎白女皇、葉卡捷琳娜二世)熱衷收藏中國工藝品,《恰克圖條約》的簽訂進一步促進了中俄貿易,俄國進口更多中國物品,皇家持續在中國定制工藝品,如帶俄羅斯國徽的瓷器、有伊麗莎白女皇肖像的小杯子等。伊麗莎白女皇的葉卡琳娜宮曾用中國進口漆板和屏風裝飾,部分瓷器在二戰時因藏于內地得以保存;葉卡捷琳娜二世時期(1762-1796在位)是“中國熱”的鼎盛時期,作為中國迷,她的宮殿也有“中國書房”,墻壁漆板由舊的中國屏風拆下來繼續使用。在貴族階級的引領下,中國瓷器成為俄羅斯富貴的象征,并出現在多部文學作品中,如被譽為俄國科學史上的彼得大帝羅蒙諾索夫在1752年創作的一首題為的《玻璃之妙》(Письмо о пользе Стекла)的詩中對玻璃的奇妙之處大加贊頌,認為世界上只有中國人制造的瓷器可以與之媲美,其中就提及了海運的中國瓷器,證明很多中國瓷器是通過海運進口到俄羅斯。德國邁森瓷、法國塞夫爾瓷廠的建立標志著歐洲已經可以本土生產瓷器了,俄羅斯自然也希望掌握制瓷技術。1746 年,俄羅斯化學家維諾格拉多夫發明瓷器技術,一方面模仿歐洲風格,另一方面受中國瓷器影響,生產中國風格瓷器。雖然本土瓷器制造取得發展,但俄羅斯皇家和貴族對中國瓷器仍然偏愛,持續進口中國瓷器,中俄瓷器貿易得以延續。

總而言之,中俄瓷器貿易的途徑主要分為間接貿易(經金帳汗國、中東等中介)、直接陸路貿易(中俄商隊、恰克圖邊境貿易)和海路貿易(歐洲東印度公司轉運)。在此過程中,中俄、俄歐、俄國與中亞、中歐、中國與中亞之間都形成了交流。從文化影響上而言,瓷器推動了俄羅斯“中國風”藝術(如 “中國書房”、漆板裝飾)的發展,影響了當地的生活方式(如茶飲習俗與瓷器使用結合),并成為文學創作的靈感和源泉。瓷器作為貿易商品和文化符號,體現了中國、俄羅斯、西歐三個地區之間的貿易、文化交流。這些交流還促進了西歐和俄羅斯本土制瓷工業的進步。

白若思教授通過文獻、考古證據及文物案例,系統梳理了 16-18 世紀中國瓷器在俄羅斯的傳播脈絡,揭示了瓷器作為貿易商品與文化符號在中俄交流中的關鍵作用,以及其對俄羅斯藝術、文學和生活方式的深遠影響,為理解早期中俄文化互動提供了獨特視角。分享結束后,現場聽眾反響熱烈,向白若思教授提出若干問題。例如明代之前中國瓷器如何傳入俄羅斯?白若思教授回應官方史料較少,主要依賴語言學證據及布哈拉商人相關史料,早期主要是貴族收藏中國瓷器,普通市民接觸較晚(18 世紀中期),同時發現圣彼得堡的收藏要多于莫斯科及其他地區。故宮博物院郭福祥老師提問是否有文獻佐證俄羅斯皇室定制的帶雙頭鷹國徽的瓷器來自景德鎮或者廣州?鑒于文獻記載有限,白若思教授根據現有文物推測,俄羅斯的一部分皇家定制瓷可能來自景德鎮和廣州,不過,為了保證雙頭鷹國徽的準確性與權威性,葉卡捷琳娜二世曾禁止在華定制帶國徽圖案的絲綢和瓷器,目的也是為了推動本土瓷器、絲綢的生產。

現場聽眾和與會專家熱烈討論

分享會的第二位主講人是來自俄羅斯艾爾米塔什博物館(即冬宮博物館)東方部研究員瑪麗亞·L·緬西科娃(Mariia L. Menshikova),主要研究方向為中國裝飾藝術、珠寶、織物和敦煌藝術品。瑪麗亞·緬西科娃教授畢業于圣彼得堡國立大學,多年來深耕于明清中國裝飾藝術、俄羅斯皇家和貴族的中國藝術品收藏史、中俄關系史等領域,享有國內外學界盛名,多次主持艾爾米塔什博物館中國文物展覽,發表130多篇研究中國文物的論文。代表性展覽圖錄如《東方的銀質奇跡:沙皇的金屬細工》(2006)、《俄羅斯博物館中的敦煌織物收藏》(2015)以及論文《東西之間:彼得大帝的東方收藏》收錄在《彼得大帝:收藏者、學者與畫家》展覽圖錄等。

緬西科娃教授為我們帶來主題為“1689-1909年間中國贈予俄羅斯的外交禮物——中俄跨文化交流”的分享報告。本次報告圍繞17至20世紀間中俄外交禮物展開,緬西科娃教授認為現藏于莫斯科克里姆林宮珍寶館和圣彼得堡艾爾米塔什博物館的大量中國文物在當時中俄關系史、中俄文化交流史以及國際外交關系史里發揮了至關重要的作用。同時,目前學界對這些藝術品的文化意義討論仍有更進一步的空間,故該報告嘗試結合實物研究與文獻考證,綜合利用俄羅斯博物館藏品和俄羅斯外交檔案史料,重現1655-1735年間俄羅斯與清帝國交往中的禮物交換情境。本場分享翻譯工作由北京第二外國語大學研究生王藝桐同學承擔。

緬西科娃教授在展示、講解文物

緬西科娃教授認為17世紀俄羅斯來華使節們的記錄揭示了當時中國外交禮物的特征,顯然符合清帝國處理對西北各鄰國(例如蒙古部落的各個汗國)關系時的禮物標準。這一事實反映了當時中國人將這一時期的俄羅斯也視為藩屬國;18世紀上半葉清廷贈予俄方的外交禮物發生變化也與“中國風”在俄羅斯的傳播以及這一時期中國與歐洲各國在文化藝術交流的加強有關。

緬西科娃教授指出,18世紀20年代隨著康熙和彼得一世相繼去世,中俄間的外交關系并未因此結束而是迎來了新一波高峰。雍正帝在位時期,盡管從邊境和貿易問題來看中俄兩國關系似乎日趨緊張,然兩國之間仍然延續著此前的禮品外交模式。由于雍正對土爾扈特問題談判的濃厚興趣,他也十分注意與俄國之間的禮物往來。同時,雍正年間有兩批中國使節奉命前往莫斯科和圣彼得堡并帶去大量禮品。這兩次出使通常被視為中俄關系發展的新時期,如此高層次的直接接觸極大地促進了俄羅斯和清帝國的相互了解。

最后,緬西科娃教授對本次講座內容進行總結。她指出18世紀以后俄羅斯和清帝國之間類似的禮物交換趨勢仍在繼續。此后的繼任者們都參與到這種禮物交換之中;尤其是在1720–1730年代中俄之間的外交和商業關系進一步加強之后,這類禮物交換的規模愈發擴大。從1730年代初中國向俄羅斯宮廷贈送的外交禮品來看,清廷已越來越意識到俄羅斯對中國奢侈品的需求,如絲綢、漆器家具、瓷器、石雕和景泰藍等。此后,在18世紀下半葉,外交禮品仍然在中俄關系中發揮重要作用。透過這些禮物,我們可以審視這一時期俄羅斯“中國風”的延續與發展。

緬西科娃教授分享現場聽眾熱烈討論

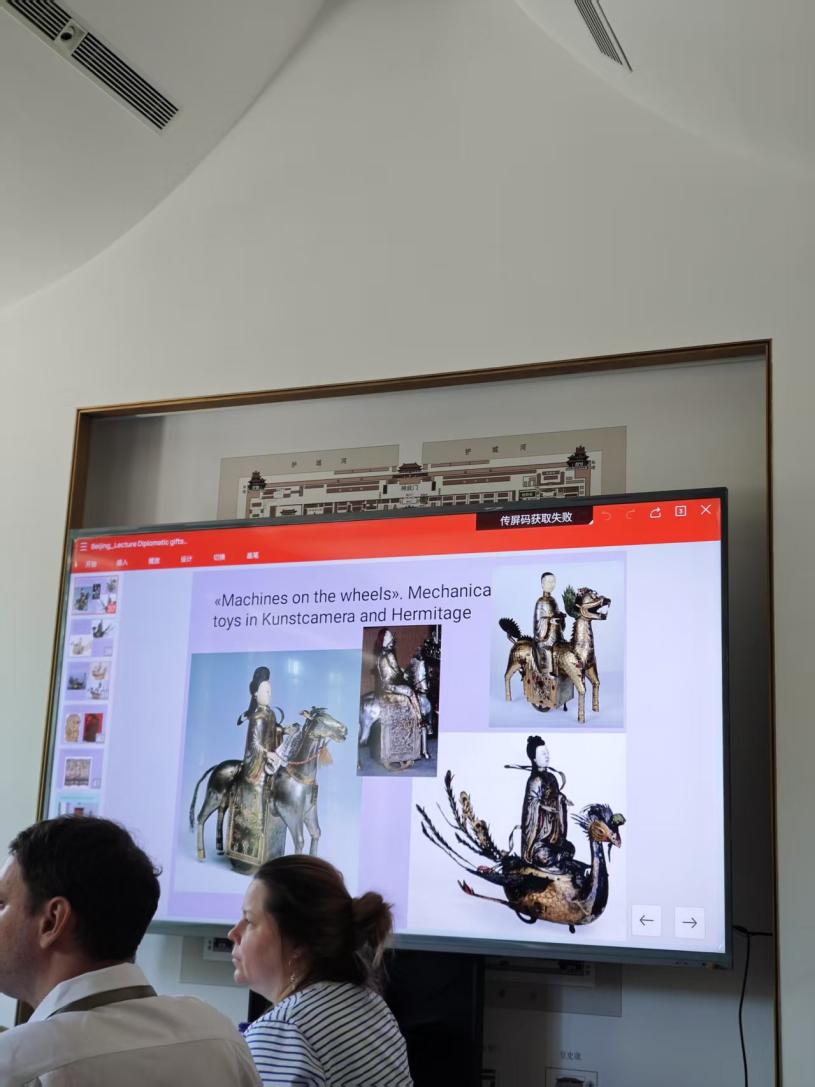

中國風的機械玩具

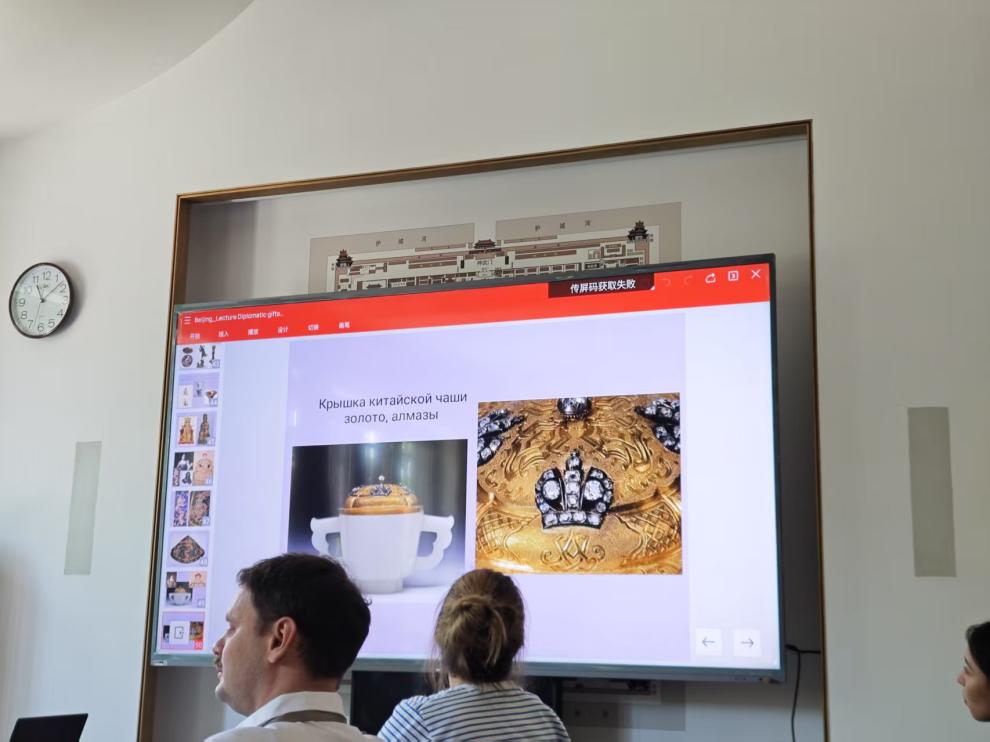

中西藝術風格合璧的茶盞

分享過程中,緬西科娃教授展示了諸多精美文物照片,這些文物引發了現場聽眾的關注。故宮博物院宮廷部郭福祥老師對其中的機械玩具頗感興趣。機械玩具內部上有發條,玩具主體是女性人偶,或手握琵琶騎馬而歌,或如仙人般駕孔雀飛行,十分精美。還有一些文物是中西方審美的疊加,比如一件清雍正時期的玻璃茶盞,玻璃身透亮如玉,但俄羅斯宮廷在茶盞上添加了帶有金飾徽章紋樣的茶杯蓋,將西方巴洛克、洛可可風格與東方清雅的藝術風格相結合,是中西方藝術交流的典型例證。

部分與會人員合影

2024—2025年是中俄文化年,值此之際,故宮博物院故宮學研究院明清史研究所舉辦的兩場關于中俄物質文化交流的分享會不僅開拓了故宮人的學術視野,有利于文明的交流互鑒,更是從海外文物、文獻出發補充了中國明清史與藝術史的研究成果,對多語種、跨學科的科研方法具有啟示意義。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮