陶瓷器裝飾紋樣之一種。明、清兩代是陶瓷器以龍紋為裝飾的全盛時期,主要采用釉上、釉下彩繪方法,亦有印花、刻劃等工藝。龍的體態有較多變化,常見有云龍、戲珠龍、海水龍、螭龍、行龍、立龍、正面龍、側面龍、夔龍等。

虞翟慶媛女士所捐贈的兩件蟒袍分別為絳色彩云金龍紋妝花紗蟒袍、絳色云龍紋妝花紗蟒袍,是其父親翟青松的官服。翟青松在晚清、民國時期擔任外交官員,其舊居位于北京市東城區干面胡同。兩件蟒袍品相完好,其紋樣雖然與《大清會典》記載不完全吻合,但從工藝細節看應是成于清代晚期,為官員自行采辦的官服。工藝水平在同類官服中也屬上乘。鑒于故宮博物院所藏清代服飾多以帝后服飾為主,官員服裝極少,這兩件蟒袍的入藏將有益于完善院藏織繡類文物的收藏體系,對于清代晚期官服制度及織繡工藝也具有較高的研究價值。

虞翟慶媛女士于上世紀四十年代移居臺灣,她希望,這些文物可以回到故土,入藏蘊含深厚宮廷文化底蘊的故宮博物院,以發揮它應有的學術價值和社會價值。

故宮博物院建院90余年來,藏品能夠在原清宮舊藏的基礎上得以不斷地充實,既得益于國家的關心和支持,也與海內外各界人士的鼎力相助密不可分。近二十年來,我國文物藝術品市場繁榮發展,文物藝術品價格沖高上揚趨勢明顯,這使得故宮“征集原清宮遺散在外的文物和各藝術門類中的精品”的難度亦有所加大。在這種社會背景下,虞翟慶媛女士的捐贈義舉更顯難能可貴,令人欽佩。

相關背景資料:

虞翟慶媛女士,現年93歲,曾居住在北京市東城區干面胡同,于上世紀四十年代移居臺灣。虞翟慶媛女士的父親翟青松,字健人,1870年7月27日生于上海,祖籍安徽涇縣桃花潭水東翟村。翟青松祖父翟蘊山以教學為生,父親翟俊輝在蕪湖、上海經商。1863年11月,江蘇巡撫李鴻章奏請仿北京同文館設立上海廣方言館,招收十四歲以下學童學習外語及自然科學。翟青松進入上海廣方言館學習,并以優等畢業。1890年,廣方言館以優等生的資格,將翟青松與陸徵祥、劉境人、劉式訓等七人保送到京師同文館深造,主攻德語、法語。學習期滿后即被總理衙門派往德國使館實習,實習結束后回國授封八品京官,任理藩院主事,并娶同邑人舒氏為妻。1900年,在義和拳運動中,德國駐華公使克林德尋釁被清兵擊斃,以此為導火索引發了八國聯軍侵華事件。根據辛丑條約,清廷派醇親王載灃為專使,由內閣侍讀學士張翼、副都統蔭昌陪同前往德國致歉,翟青松作為翻譯隨同出訪。事后翟青松被清廷授予三品官銜,其夫人王良月被冊封為四品誥命夫人。

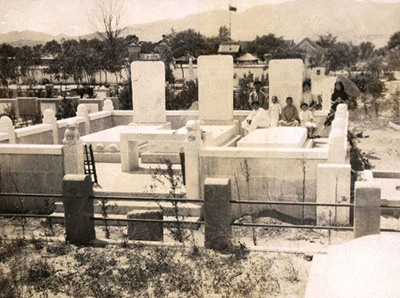

1901年,翟青松調任駐意大利使館通譯官,后晉升為參贊。在意期間完成了《意大利財政書(四種)》等重要譯著,為我國現代財政稅收制度的建立發揮了重要的作用。1909年,醇親王載灃攝政,任命其弟貝勒加郡王銜載洵與海軍提督薩鎮冰為籌辦海軍大臣,赴德、英、奧、意等國考察。翟青松協助清廷訂購意大利鐵甲艦一艘。1910年,翟青松卸職回鄉。民國初期,翟青松任外交部秘書,后調任駐丹麥公使、駐俄一等秘書等職。1918年,翟青松先后出任外交部通商交易司幫辦、安徽煙酒專賣事務總局局長、外交部參事等職。因功勛卓著,民國政府授予二等嘉禾獎章。1939年6月19日,翟青松辭世,享年69歲,安葬在北京萬安公墓。墓蓋刻有“翟公健人安徽涇縣桃花潭人之墓”,墓碑立海鹽朱鳳蔚撰文、涇縣查旭書寫、吳江楊天驥篆額的墓表。

龍紋

妝花

妝花是云錦中的一種,屬于提花絲織品,有妝花緞、妝花絹、妝花羅、妝花紗等。其特點是織造工藝復雜,色彩多而變化豐富。織造方法系用各種顏色的絨管對花紋的各個局部做通經斷緯的挖花妝彩,因而織物的背面有彩色拋絨(或稱回梭絨)。因其彩緯多,故織料較厚重。

妝花紗

絲織物名稱。即在紗地上織彩色花紋,是緯線起花織物的一種,多用于各種夏季服飾。

會典

記載一個朝代官署職掌制度的書。唐代時有《唐六典》,雖為六,實包括中央地方所有官署的體制。明清時改稱會典,仍以六部為綱。清又有會典則例與會典并行。

《大清會典》

書名。簡稱《清會典》。清官修政書。康熙時初修,雍正、乾隆、嘉慶、光緒各朝疊加續纂。康熙二十九年(1690年)成書一百六十二卷;雍正十一年(1733年)成書二百五十卷;乾隆二十八年(1763年)成書一百卷;嘉慶二十三年(1818年)成書八十卷;光緒二十五年(1899年)成書一百卷。采取“以官統事,以事隸官”的寫法,以政府機構為綱,系以各種政事。各朝所修《會典》敘事時間相接,匯編清代各官衙的執掌、政令、事例及職官、儀禮等制度,為研究清代典制的重要資料。各書成書時均有殿本。

巡撫

別稱撫臺、撫軍、撫院、部院等。明永樂年間以朝臣巡視地方、安撫軍民,謂之巡撫,或名鎮守,非地方專任,事畢即停。明宣德五年(1430年)始于各省專設,成為定員。景泰四年(1453年)加都御史銜。名稱以管轄地區及職責不同而時相參錯。巡撫兼軍務加提督,有總兵地方,加贊理或參贊。所轄多、事眾者,加總督。有總督兼巡撫、提督兼巡撫以及總理巡視撫治等員,皆加都御史銜或副都御史銜。與總督同為地方最高長官。清初沿明制,無定員。后來每省均一,或由總督兼任。乾隆十四年(1749年)定,巡撫不由侍郎授者,俱兼右副都御史,是否兼兵部侍郎銜由吏部請旨定奪。兼侍郎銜者為正二品。

義和

清代中晚期出售金銀首飾的私營商號。

親王

爵位名。其名始于南朝末期。隋代以皇帝的伯叔兄弟和皇子為親王,唐代以皇帝的兄弟和皇子為親王,宋明各代一般因襲不改。清代宗室封爵的第一級稱為和碩親王,主要用以封皇子,蒙古貴族亦有封親王者。

內閣

明代始設的中央機關。清代內閣系由關外時期的內三院所改,至康熙九年(1670年)始成定制,名義上是最高的權力機關,贊襄庶政,辦理章疏等,但由于清代先后設立了議政王大臣會議、南書房、軍機處等權力機關,大大削弱了其實際預政的功能。

都統

武職官名。始見于前秦,唐及遼、金亦置。清代都統有三類:①八旗組織中一旗的最高軍政長官。滿語稱“固山額真”,為從一品。分掌該旗之戶籍、田宅、教養、營制、兵械以及選官序爵、操演訓練等軍政事務。②駐防八旗的最高軍政長官之一。于不設駐防將軍之地置之。除掌駐防旗營軍政事務外,并兼管駐防地區的民政事務。③駐扎新疆地區的軍政長官之一。

政書

“政書”一名首見于《四庫全書》,專門記述歷代王朝典章制度的沿革變化以及政治、經濟、文化、科技等方面的發展情況。

貝勒

滿語的音譯,相當于部落的酋長。清朝封爵名。原為滿族貴族的稱號,其尤尊者稱和碩貝勒(意為統轄四方的貝勒)。清崇德元年(1636年),定封爵,置貝勒于親王、郡王下。崇德以前的貝勒,實相當后來的親王。

郡王

爵位名。其名始于西晉。唐宋以后,郡王皆為次于親王一等的爵號。除皇室外,臣下亦可封郡王。清代宗室封爵的第三級稱為多羅郡王,簡稱郡王。

載洵

載洵(1885-1949年),醇親王奕譞第6子,光緒二十八年(1902年),由慈禧太后指定過繼給瑞郡王弈誌為嗣,降襲貝勒后加郡王銜,并任海軍大臣。

提督

清代設提督軍務總兵官,簡稱提督,俗稱“軍門”或“提臺”,為武職從一品官,為各省綠營的最高長官,管理一省軍政,節制全省各鎮總兵。

薩鎮冰

薩鎮冰(1858-1952年),福建閩侯人,船政學堂畢業后被派往英國學習航海。甲午戰爭期間任康濟練習艦管帶,后任廣東水師提督,籌辦海軍大臣,巡洋、長江艦隊統制等。辛亥革命后,擔任海軍總長、代理國務總理等。1949年任全國政協委員、中央人民革命軍事委員會委員等。

萬安

萬安(?--1488年),字循吉,眉州(四川眉山)人。正統年間進士,成化年間為禮部左侍郎兼翰林學士。內結受寵宦官,獻房中術討好憲宗,深得憲宗信任,而入閣參機務,累遷謹身殿大學士,加太子太保,任職首輔。憲宗臨朝視事,話沒說完,首輔萬安便頓首呼萬歲,人稱“萬歲閣老”。在閣位20年,每次均令門生為主考官,子孫甥婿紛紛登第升官。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮