吳琚(生卒年不詳),字居父,自號云壑,南宋汴梁(今河南開封)人。吳益子,高宗皇后侄。寧宗慶元年間(1195-1200年)以鎮安節度使留守建康府,遷少保,世稱“吳七郡王”。寡嗜好,日臨鍾、王帖以自娛。陶宗儀《書史會要》稱“琚字畫類米芾,以詞翰被遇孝宗,大字極工。”董其昌評“琚書自米南宮外一步不窺”。著《云壑集》,刻《玉麟堂帖》。《宋史》有傳。

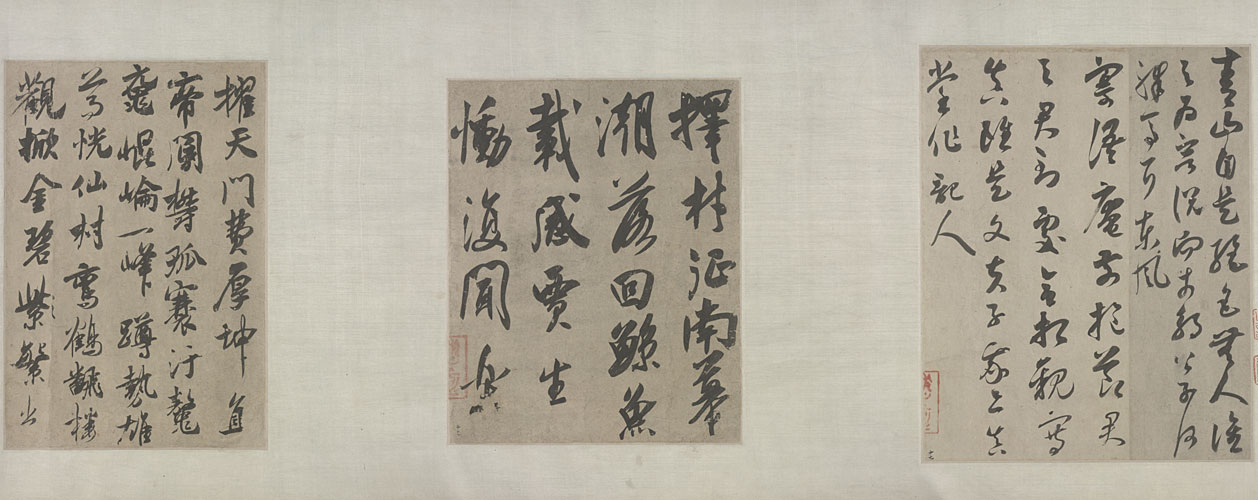

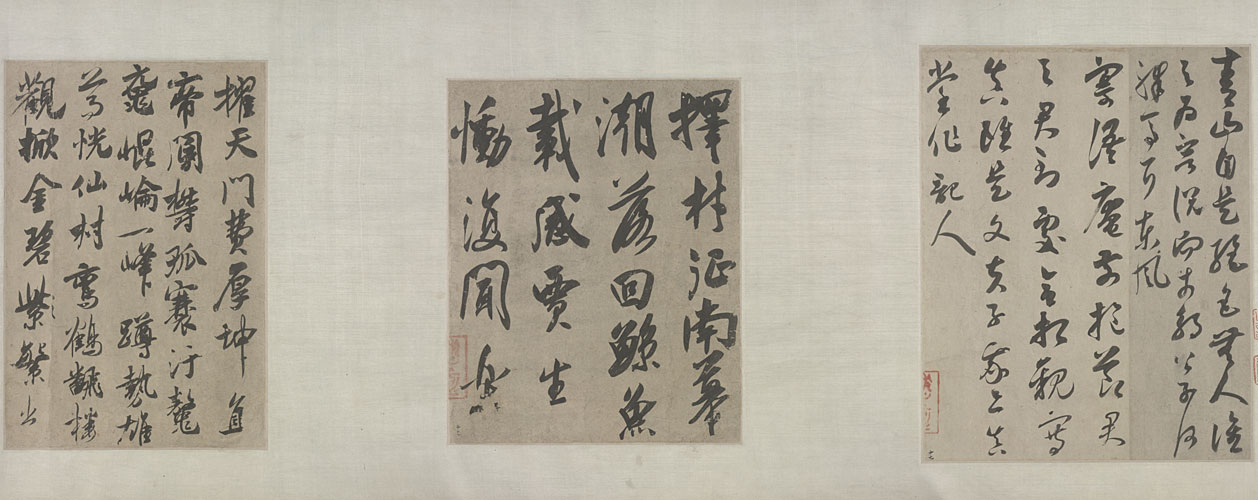

此卷以行、草書雜錄前人詩句共十則,書于十紙之上,裱為六段,其中數則有缺佚字句。十則釋文:

一、“青山自是絕色,無人誰與爲容。說向市朝公子,何殊馬耳東風。”

二、“寄語庵前抱節君,與君到處合相親。寫真雖是文夫子,我亦真堂作記人。”

三、“擇材征南慕,潮落回鯨魚。載感賈生慟,復聞樂(下缺)”

四、“擢天門,費厚坤。直帝閽,鬱孤褰。汙鼇黿,崑崙(缺一字)。一峰蹲,勢雄尊。恍仙村,鵉鶴飜。樓觀掀,金碧紫(此字點去)繁。出(下缺)”

五、“將欲移。芳樹垂綠葉,清雲自逶迤。四時更代謝,日月遞差馳。徘徊空(上下缺)”

六、“回身入空房,託夢通精誠。人欲天不違,何懼不合并。”

七、“扶桑升朝暉,照此高臺端。高臺多妖麗,浚房出清顔。淑貌耀皎口,惠心清且閑。美目揚(下缺)”

八、“一尾追風抹萬蹄,昆侖玄圃謂朝隮。首(此字點去)回看世上無伯樂,卻道鹽車勝月題。”

九、“謁帝承明廬,逝將歸舊疆。清晨發皇邑,日夕過首陽。伊洛廣且深,欲濟川無梁。”

十、“慮澹物自輕,意愜理無違。寄言攝生客,試用此道推。”

此帖點劃精意且多變化,風格生動自然,極似米芾書體,故尾紙清人曹溶題跋稱此帖乃米芾所書,系誤斷。吳琚書雖極似米芾,然圓熟婉轉,欹正互補,與米芾緊結險峻之風自有不同。本幅無款署,鈐“默盫”兩方,另鈐“默盫”半印兩方以此知為吳琚所書。鑒藏印有“曹溶之印”、“潔躬”、“張伯駒印”、“京兆”等。此帖曾為清代張應甲收藏,后歸張伯駒。1956年由張伯駒夫婦捐獻故宮博物院。

吳琚

手卷

中國傳統書畫裝裱形式之一種,有嚴格而規范的裝裱工藝手法。手卷自右向左橫向展示,便于案頭觀賞。

米芾

米芾(1051—1107年),字元章,號鹿門居士、襄陽漫士、海岳外史,祖籍山西太原,后遷襄陽(今湖北襄樊),晚定居潤州(今江蘇鎮江)。曾任地方官,宋徽宗時任書學博士,擢禮部員外郎,人稱“米南宮”。精書畫,繪畫擅長水墨山水,作潑墨云山,自云:“信筆作之,多煙云掩映,樹石不取細意,似便已。”(米芾《畫史》)創“米家山”。他善用墨法,董其昌評:“老米畫難于渾厚,但用淡墨、濃墨、潑墨、積墨、焦墨,盡得之矣。”(《容臺別集》)所創“米點山水”意過于形,極富筆墨情趣,使山水之格為之一變。 書法初宗二王、顏真卿,后博采眾長,自成一家。用筆變化多端,有“八面出鋒”之譽,結體欹側多姿,具真率自然之趣,為宋代“尚意”書風的代表書家,與蔡襄、蘇軾、黃庭堅并稱“北宋四大家”。

尾紙

又名“拖尾”,是書畫手卷的一部分,位于后隔水之后。用鑲料紙接成,主要用以加大手卷的軸心圓周,以適于在手中把玩并起到保護畫心的作用,同時可供鑒賞者題寫跋語。

曹溶

曹溶(1613—1685年),字秋岳,一字潔躬,號倦圃,秀水(今浙江嘉興)人。明崇禎十年(1637年)進士,官御史。清順治初授原官,遷廣東布政使,降山西陽和道。工詩,精鑒別,富書畫收藏,亦能書。有《金石表》、《靜惕堂詩集》等。

張伯駒

張伯駒(1898—1982年),名家騏,字叢碧,號游春主人、好好先生,河南項城人。工詩詞書畫,對戲劇也有很深的研究。1918年畢業于袁世凱混成模范團騎兵科,畢業后任武軍全軍營務處提調、陜西督軍公署參議,后任天津鹽業銀行董事、總稽核、經理。抗日戰爭勝利后,歷任華北文法學院教授、故宮博物院專門委員、北平美術分會理事長。中華人民共和國成立后任國家文物局鑒定委員會委員、第一屆北京市政協委員。曾創辦古琴研究會、北京書法研究會,任會長。1957年被錯劃成右派,1962-1966年任吉林省博物館副研究員、副館長。1972年被聘為中央文史館館員。1982年2月26日病逝于北京。張伯駒早年即喜收藏,所藏法書名畫甚眾,多為曠代絕品。他在收藏了隋展子虔《游春圖》卷和唐杜牧《張好好詩》卷后,遂以游春主人、好好先生為號。為了收集這些曠世巨跡,他不惜變賣家產,甚至付出生命也在所不惜。中華人民共和國成立后將藏品捐獻給國家,大部分入藏故宮博物院。作為一代收藏大家,張伯駒先生于書畫方面也有很高的修養,長于折枝花卉的創作,書法則自具個人的獨特風貌。著有《秋碧詞》、《紅毹紀夢詩注》等書。逝世后,后人整理出版有《洪憲紀事詩三種》、《張伯駒詞集》、《春游瑣談》及《張伯駒、潘素書畫集》等書。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮