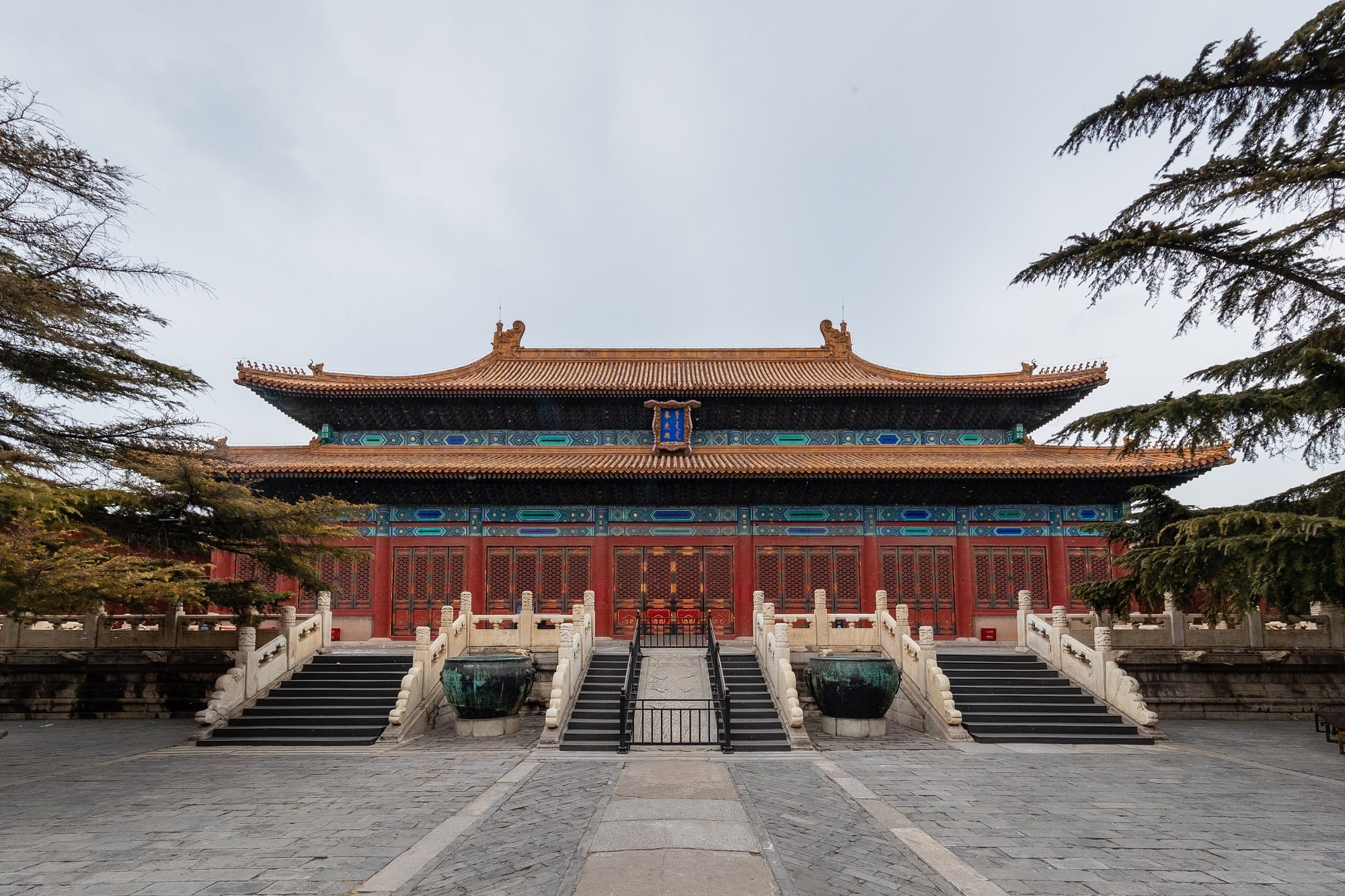

奉先殿為建立在白色須彌座上的工字形建筑,四周繚以高垣。前為正殿,后為寢殿。前殿面闊9間,進深4間,建筑面積1225.00㎡。黃色琉璃瓦重檐廡殿頂,檐下彩繪金線大點金旋子彩畫。前檐中5間開門,為三交六椀菱花隔扇門,后檐中5間接穿堂,余皆為檻窗。殿內設列圣列后龍鳳神寶座、籩豆案、香帛案、祝案、尊案等。后殿面闊9間,進深2間,建筑面積755.00㎡。黃色琉璃瓦單檐廡殿頂,外檐彩畫亦為金線大點金旋子彩畫。前檐中5間接穿堂,余為檻窗。殿內每間依后檐分為九室,供列圣列后神牌,為“同殿異室”規制,各設神龕、寶床、寶椅、楎椸,前設供案、燈檠。前后殿之間以穿堂相聯,形成內部通道。室內皆以金磚鋪地,渾金蓮花水草紋天花。殿前月臺寬40.00m,深12.00m,總面積500.00㎡,陳設日晷、嘉量。須彌座及月臺四周設欄板、龍鳳紋望柱。無配殿、廡房,僅在殿前奉先門外正南有群房13間,為神庫、神廚。東一小院,內有一座3間的小殿,為明嘉靖帝朱厚熜為奉其父興獻王朱祐杬而建。

按清制,凡遇朔望、萬壽圣節、元旦及國家大慶等,大祭于前殿;遇列圣列后圣誕、忌辰及元宵、清明、中元、霜降、歲除等日,于后殿上香行禮;凡上徽號、冊立、冊封、御經筵、耕耤、謁陵、巡狩、回鑾及諸慶典,均祗告于后殿。

奉先殿

內廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內可統稱內廷或大內。狹義講即為宮廷后部帝后生活區。

須彌座

須彌座,又名“金剛座”、“須彌壇”,源自印度,系安置佛、菩薩像的臺座。須彌即指須彌山,在印度古代傳說中,須彌山是世界的中心。另一說指喜馬拉雅山(又名大雪山)。用須彌山做底,以顯示佛的神圣偉大。我國最早的須彌座見于云岡北魏石窟,是一種上下出澀、中為束腰的形式。迨至唐、宋,上下澀加多,且有蓮瓣之類為飾,束腰部分顯著加高,并有束腰柱子(蜀柱)將之分割成若干段落,這類形制在宋代叫做“隔身版柱造”。但宋代南方有的不用束腰柱子,而用鼓凸出的曲線。唐塔上出現兩層用須彌座作承托的佛像、塔幢、壇臺、神龕、家具以至古玩與假山。須彌座已從神圣尊貴之物,發展成為由土襯、圭角、下枋、下梟、束腰、上梟和上枋等部分組成一種疊澀(線腳)很多的建筑基座的裝飾形式,通常用于尊貴的建筑物基座。后來一些家具,如屏風之類的底座也經常采用這種形式。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

進深

指建筑物縱深各間的長度。即位于同一直線上相鄰兩柱中心線間的水平距離。各間進深總和稱通進深。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

重檐廡殿頂

廡殿頂為中國古建筑屋頂式樣之一,又稱四阿頂,由一條正脊和四條戧脊組成,因而又稱五脊殿,并有單檐、重檐之分。重檐廡殿頂為屋頂式樣中最尊貴的形式。

廡殿頂

古建筑屋頂形式之一,亦稱四阿頂、五脊殿。由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐之別。重檐廡殿頂為屋頂最高等級形式。

金線大點金

清代旋子彩畫做法之一。輪廓線條用瀝粉金線,花心與菱地點金,花瓣不作退暈。枋心內可用行龍、錦紋,箍頭盒子內可用坐龍。

旋子彩畫

明清時期常見的一種以旋花為主題進行構圖的彩畫,按其用金量的不同,又可分為金琢墨石碾玉、煙琢墨石碾玉、金線大點金、墨線大點金、金線小點金、墨線小點金、雅伍墨、雄黃玉等數種。

三交六椀菱花

清代宮殿建筑門窗槅心花紋裝飾之一。由三根欞子交叉相接,相交點以竹或木釘固定裝飾成花心。正交法各夾角均為60度,斜交法中線偏30度相交,可以組成圓形、菱形、三角形等多種圖案,也可以變化為龜背錦線、圓線、花瓣線組成的球紋菱花、龜背錦菱花、滿天星六椀帶艾葉菱花等,形式非常豐富,是古建筑外檐裝修中的高等級形式。

穿堂

工字殿前后殿之間的連接部分,又稱柱廊。

寶座

傳統家具中一種體型寬大的坐具,亦稱“御座”。明以后,隨著皇權制度的強化,寶座成為帝王御用坐具的代名詞,象征著帝王的權威。《明史》載,明神宗時,宦官馮保竊權,“帝御殿,保輒侍側”。當時的吏部都給事中雒遵進言:“保一侍從之仆,乃敢立天子寶座,文武群工拜天子耶,抑拜見中官耶?”將宦官立于寶座之側視為褻瀆皇權的大不敬行為。 寶座大多擺放在宮廷正殿明間的中心或顯要位置,單獨陳設,極少成對。在寶座的背后還要放置一個較大的座屏,兩邊放置甪端、香筒、仙鶴、蠟釬等器物,格外尊貴、莊嚴。皇帝端坐在寶座之上,俯視群臣,“君臨天下”,充分體現出帝王的權威,以達到“明制度,示等威”的目的。

神牌

即牌位。

金磚

專供宮殿等重要建筑使用的一種高質量的鋪地方磚。產自蘇州、松江等地,選料精良,制作工藝復雜,從選土練泥、踏熟泥團、制坯晾干、裝窯點火、文火熏烤、熄火窨水到出窯磨光,往往需要一年半時間。磚成后由水路運至北京。因其質地堅細,敲之若金屬般鏗然有聲,故名金磚。

渾金

在器物周身貼金箔的做法。“渾”為渾然一體之意。

天花

亦稱頂棚。建筑物內用以遮蔽梁以上部分的構件,一般可分為硬天花、軟天花。硬天花以木條縱橫相交成若干格,也稱為井口開花,每格上覆蓋木板,稱天花板,天花板圓光中心常繪龍、龍鳳、吉祥花卉等圖案。軟天花又稱海漫天花,以木格蓖為骨架,滿糊麻布和紙,上繪彩畫或用編織物,為等級較低的天花。

月臺

建筑物前的臺座。

嘉量

中國古代標準量器,包括斛、斗、升、合、龠五種容量單位。乾隆初年,清廷得到東漢時期的圓形新莽嘉量,又考核了唐太宗時所造方形嘉量的圖式,從而仿造了方形和圓形嘉量。太和殿前為方形嘉量。

望柱

在陵寢前建望柱作為神道入口的標志始于南朝時期,宋代以后望柱退居次要地位,僅作為石像生的起始標志。十三陵的望柱位列神道石像生之首,左右各一,石質。其柱身及基座均作六邊形,柱身遍雕云紋,頂部雕云龍紋柱帽,柱座為須彌座形制。

配殿

隆恩門內有東、西配殿各一座,黃琉璃瓦懸山頂,每座均面闊5間,進深2間,前附走廊。東配殿放置祝板,祝板是一塊一尺二見方的木板,上面用滿、漢兩種文字書寫著祭奠死者的祝文。西朝房是帝、后忌辰時喇嘛念經的場所。

神廚

位于傳心殿后,為準備祭品之處。

元旦

農歷正月初一,即春節。

元宵

本義為上元節之夜。由于此夜民間習俗喜吃湯圓,后乃把湯圓稱為元宵,更把上元節稱為元宵節。湯圓,先秦已有類似食品,唐代稱面繭,宋時稱“圓子”或“團子”,當時已很盛行,有合家“團圓”之意。

徽號

美好的稱號,古時專用以稱頌帝王及皇后。如順治帝親政上皇太后徽號稱“昭圣慈壽皇太后”。每遇慶典,徽號可以屢次上加。

經筵

經筵是文學侍從之臣為皇帝講讀經史的活動,通常在每年的二月和八月舉行。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮