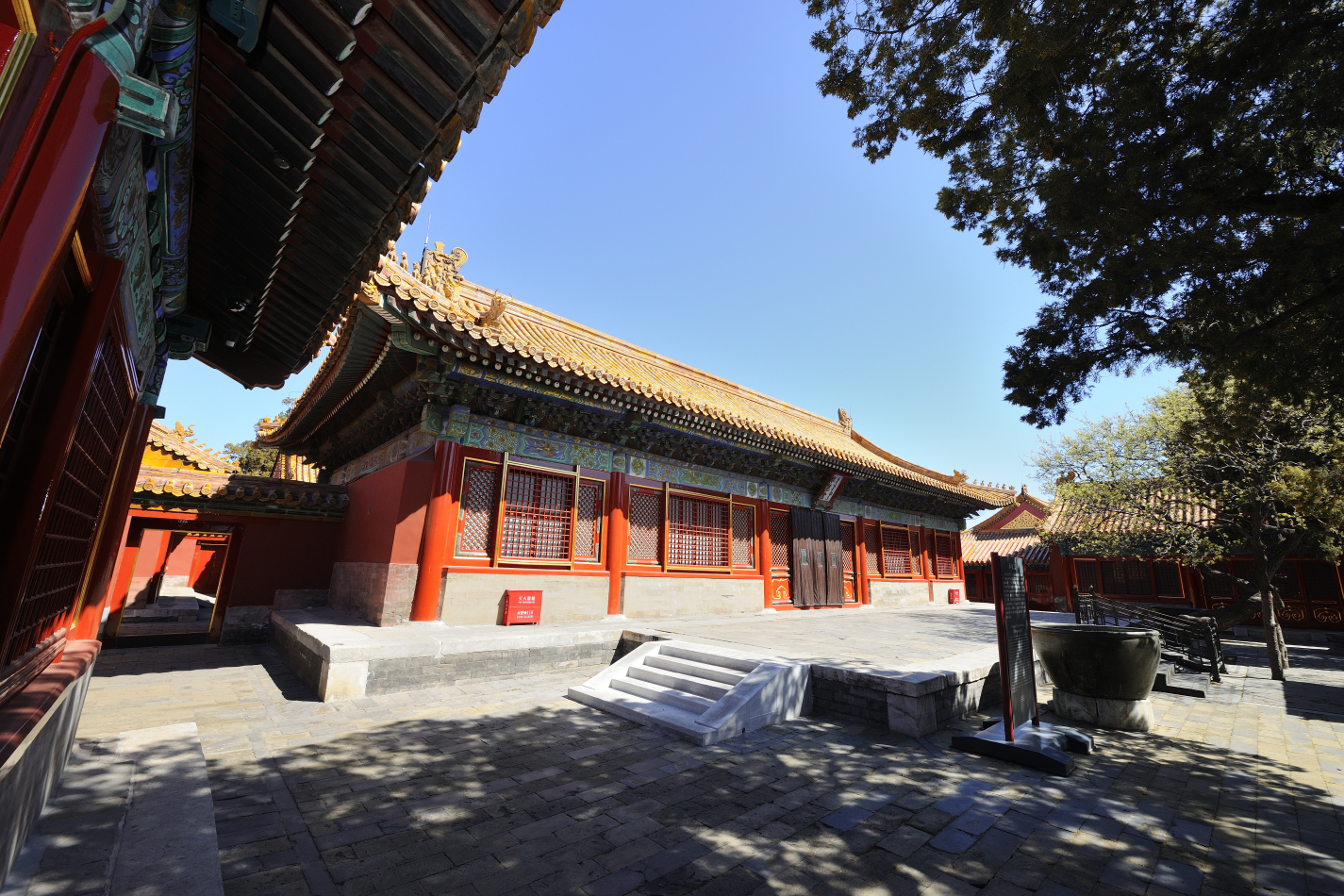

宮為兩進(jìn)院,正門南向,名承乾門。前院正殿即承乾宮,面闊5間,黃琉璃瓦歇山式頂,檐角安放走獸5個(gè),檐下施以單翹單昂五踩斗栱,內(nèi)外檐飾龍鳳和璽彩畫。明間開(kāi)門,次、梢間檻墻、檻窗,雙交四椀菱花槅扇門、窗。室內(nèi)方磚墁地,天花彩繪雙鳳,正間內(nèi)懸乾隆皇帝御題“德成柔順”匾。殿前為寬敞的月臺(tái)。東西有配殿各3間,明間開(kāi)門,黃琉璃瓦硬山式頂,檐下飾旋子彩畫,崇禎七年(1634年)安匾于東西配殿曰貞順齋、明德堂。

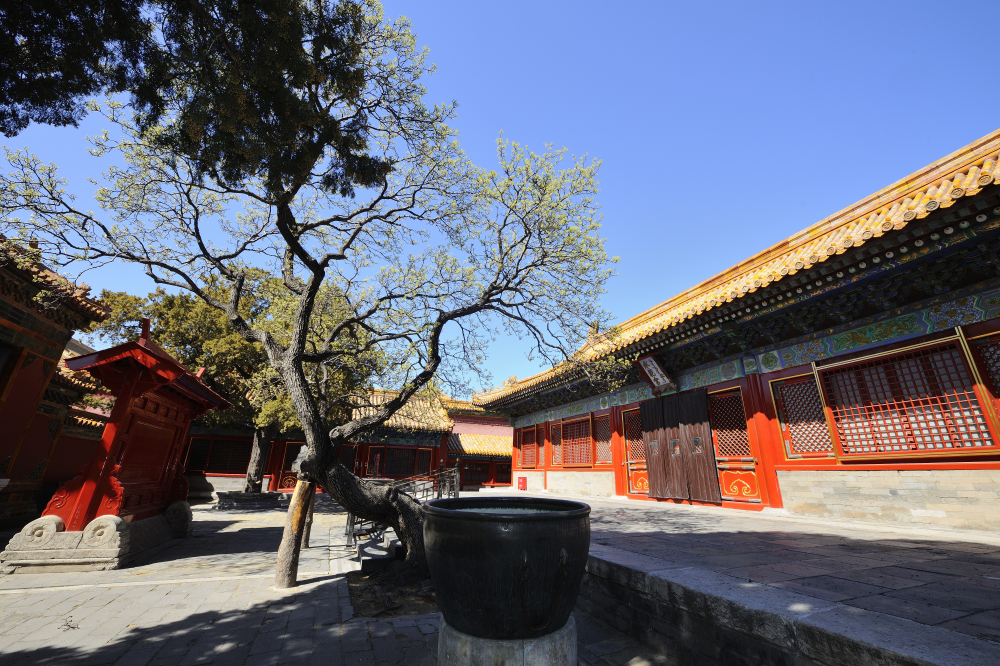

后院正殿5間,明間開(kāi)門,黃琉璃瓦硬山式頂,檐下施以斗栱,飾龍鳳和璽彩畫。兩側(cè)建有耳房。東西有配殿各3間,均為明間開(kāi)門,黃琉璃瓦硬山式頂,飾以旋子彩畫。后院西南角有井亭一座。此宮保持明初始建時(shí)的格局。

此宮在明代為貴妃所居。清代為后妃所居,清順治帝皇貴妃董鄂氏,道光帝孝全成皇后、琳貴妃、佳貴人,咸豐帝云嬪、婉貴人都曾在此居住。

承乾宮

內(nèi)廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內(nèi)可統(tǒng)稱內(nèi)廷或大內(nèi)。狹義講即為宮廷后部帝后生活區(qū)。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

歇山式頂

歇山式頂中國(guó)古代建筑屋頂形式一種,外觀似硬山頂與廡殿頂?shù)慕Y(jié)合。上部如硬山頂,兩山面垂直,與前后坡構(gòu)成三角形立面,下部出坡至檐部。有一條正脊、四條垂脊、四條戧脊,俗稱九脊殿。

走獸

又稱小獸,屋頂檐角所用裝飾物。根據(jù)建筑物的體量大小定其使用數(shù)量,一般采用單數(shù),太和殿用10個(gè),屬于特例。其排列順序?yàn)辇垺ⅧP、獅子、天馬、海馬、狻猊、押魚(yú)、獬豸、斗牛、行什,多為有象征意義的傳說(shuō)中的異獸。走獸所處的位置,在垂脊、戧脊的下端,正是幾坡瓦隴上端的匯合點(diǎn),為封護(hù)蓋住交會(huì)線的連磚的上口,必須在連磚上覆蓋脊瓦;因其斜下,若無(wú)措施不免有下滑之虞,故在交梁上需用多數(shù)鐵釘加固,為掩飾鐵釘?shù)暮圹E,于是在釘帽上加飾了一系列的小獸形象,起到美化建筑的作用。后來(lái)建筑技術(shù)不斷發(fā)展,屋檐部位不需要加鐵釘,而走獸的形象卻保留下來(lái),成為建筑等級(jí)的標(biāo)志和建筑裝飾構(gòu)件。

五踩斗栱

斗栱形式之一。里外各出兩拽架的斗栱,單翹單昂、重昂或重翹品字斗栱皆為五踩斗栱。斗栱組合有頭翹一件,頭昂后帶翹頭一件,二昂后帶六分頭一件,螞蚱頭后帶菊花頭一件,撐頭大后帶麻葉頭一件,外拽用單材瓜栱、單材萬(wàn)栱、廂栱各一件,正心瓜栱、正心萬(wàn)栱各一件。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的構(gòu)件。主要由方形的斗和弓形的栱經(jīng)多重交叉組合而成。每一組合稱一攢。按安裝部位分科,位于柱頭上的稱柱頭科,位于屋角柱上的稱角科,分布于柱間部位的稱平身科。斗栱對(duì)屋檐有支撐和減震作用,也有較強(qiáng)的裝飾性,因此,多用于較高等級(jí)建筑上。斗栱發(fā)展至清代,被作為建筑模數(shù)使用,一座建筑的所有尺度均以斗口為單位,長(zhǎng)度同于最下坐斗的開(kāi)口大小。

龍鳳和璽彩畫

和璽彩畫中等級(jí)較高的一種。枋心、找頭、盒子等部位由龍、鳳為主題調(diào)換構(gòu)圖。龍鳳和璽彩畫形式中平板枋與由額墊板大多畫一龍一鳳,相間排列。

龍鳳和璽

和璽彩畫中等級(jí)較高的一種。枋心、藻頭、盒子等部位以龍、鳳為主題紋樣交替構(gòu)圖。枋心內(nèi)有雙龍、雙鳳、一龍一鳳等組合形式。

和璽彩畫

清代建筑彩畫中等級(jí)最高的一種。由枋心、找頭、箍頭三部分組成,以連接的人字形曲線為間隔,繪以龍鳳圖案,主要線路瀝粉貼金,并以青綠、紅色襯地,色彩艷麗,金碧輝煌。

明間

古建筑術(shù)語(yǔ)。指建筑各面正中四根檐柱之內(nèi)的空間,其兩側(cè)稱為次間。

雙交四椀菱花

宮殿建筑中門窗槅心花紋裝飾的一種。

雙交四椀

古建門窗裝修格芯形式的一種。由兩根欞條相交,以菱花組成四個(gè)圓形。正交為欞條中線相交成四個(gè)垂直夾角,斜交偏45度。圖案主要靠欞條花瓣變化形成,常見(jiàn)的有雙交四椀球形格心、雙交四椀古老錢格心等。

槅扇

又稱格門,由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構(gòu)框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環(huán)板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個(gè)槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內(nèi)外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內(nèi)槅扇多采用夾紗做法,所以又稱碧紗櫥。絳環(huán)板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內(nèi)槅扇的雕刻較為細(xì)膩。槅扇上下一般安有轉(zhuǎn)軸,可以自由開(kāi)合。有的槅扇不用絳環(huán)板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱落地明造。

天花

亦稱頂棚。建筑物內(nèi)用以遮蔽梁以上部分的構(gòu)件,一般可分為硬天花、軟天花。硬天花以木條縱橫相交成若干格,也稱為井口開(kāi)花,每格上覆蓋木板,稱天花板,天花板圓光中心常繪龍、龍鳳、吉祥花卉等圖案。軟天花又稱海漫天花,以木格蓖為骨架,滿糊麻布和紙,上繪彩畫或用編織物,為等級(jí)較低的天花。

月臺(tái)

建筑物前的臺(tái)座。

配殿

隆恩門內(nèi)有東、西配殿各一座,黃琉璃瓦懸山頂,每座均面闊5間,進(jìn)深2間,前附走廊。東配殿放置祝板,祝板是一塊一尺二見(jiàn)方的木板,上面用滿、漢兩種文字書寫著祭奠死者的祝文。西朝房是帝、后忌辰時(shí)喇嘛念經(jīng)的場(chǎng)所。

硬山式頂

中國(guó)古代建筑屋頂形式的一種。前后兩坡,屋頂兩端與山墻齊平,建筑等級(jí)低于歇山、懸山等類型。

旋子彩畫

明清時(shí)期常見(jiàn)的一種以旋花為主題進(jìn)行構(gòu)圖的彩畫,按其用金量的不同,又可分為金琢墨石碾玉、煙琢墨石碾玉、金線大點(diǎn)金、墨線大點(diǎn)金、金線小點(diǎn)金、墨線小點(diǎn)金、雅伍墨、雄黃玉等數(shù)種。

井亭

井亭多為四柱盝頂式,亭頂中間有一洞口與井口垂直,井蓋為空心圓柱形。亭頂和井蓋均為空心是為了讓陽(yáng)光由此射入井中,過(guò)去人們認(rèn)為井中之水經(jīng)過(guò)陽(yáng)光照射后才能食用。同時(shí)中空也便于用長(zhǎng)竿淘井。

皇貴妃董鄂氏

董鄂氏(?--1660年),棟鄂氏,正白旗內(nèi)大臣鄂碩之女。據(jù)考證她原是順治弟襄親王博穆博果爾之妻,18歲時(shí),14歲的博穆博果爾死去,死后旋即被追封為襄親王,緊接著董鄂氏入宮,被立為賢妃,很快又被冊(cè)封為皇貴妃。順治帝曾想再度廢皇后而立董鄂氏為后,但終因朝中各種勢(shì)力制約而未果。董鄂氏郁郁寡歡,又因生子早夭,不久即逝。謚孝獻(xiàn)莊和至德宣仁溫惠端敬皇后。

貴人

妃嬪的稱號(hào)。東漢時(shí)始置,僅次于皇后。清朝沿用此名,但位次在皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪之后,品位較低。

圖書館

圖書館

視聽(tīng)館

視聽(tīng)館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)