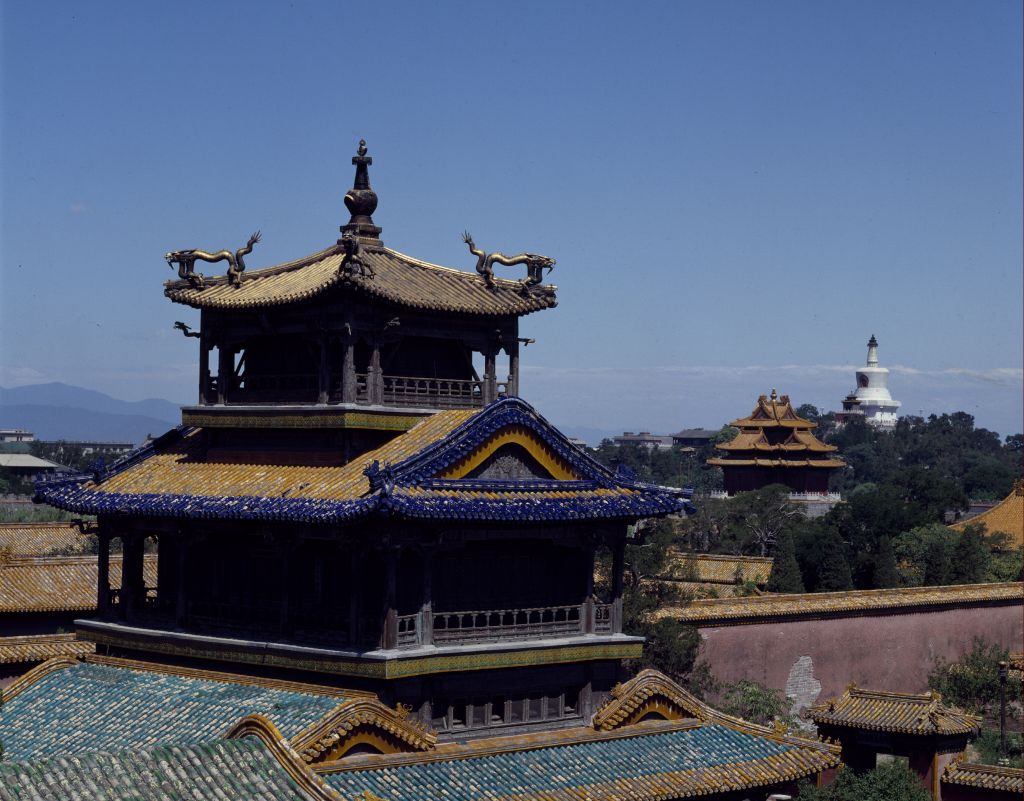

雨花閣為樓閣式建筑,外觀三層,一、二層之間靠北部設有暗層,為“明三暗四”的格局。底層面闊、進深各3間,四周出廊,乾隆三十二年(1767年)添建前檐抱廈3間;南面明間開門,次間開雙交四椀菱花槅扇檻窗4扇;屋頂南北為卷棚頂,東西為歇山頂,屋面覆綠琉璃瓦,屋脊和屋面剪邊為黃琉璃;檐下采用白瑪曲孜、獸面梁頭等裝飾,屋內天花裝飾為六字真言及法器圖案。二層面闊、進深各3間,東、西、南三面出平座;南面明間開門,次間安檻窗,黃琉璃瓦藍剪邊卷棚歇山頂。頂層面闊、進深各1間,正面開4扇槅扇門,兩側為槅扇窗;四面出平座,環以琉璃掛檐板;四角攢尖頂,屋面滿覆鎏金銅瓦,四條脊上各立一條銅鎏金行龍,寶頂處安鎏金銅塔。龍和塔共用銅近一千斤,乾隆四十四年(1799年)曾重造。建筑形制獨特,具有濃郁的藏式佛教建筑風格。

雨花閣嚴格按照藏密的事、行、瑜伽、無上瑜伽四部設計。底層稱智行層,懸乾隆御題“智珠心印”匾額,供奉無量壽佛等事部主尊,佛龕之后有乾隆十九年(1754年)制掐絲琺瑯立體壇城3座。暗層稱德行層,樓梯間前設供案,供行部佛像9尊,以宏光顯耀菩提佛為中心,佛母和金剛各4尊分列左右。三層稱瑜珈層,供瑜珈部佛像5尊。頂層稱無上層,供奉密集金剛、大威德金剛、上樂金剛各1尊。

每年四月初八日,宮中派喇嘛5名在雨花閣無上層誦大布畏壇城經。二月及八月初八日,各派喇嘛10名在瑜珈層誦毗盧佛壇城經。三月及六月初八、九月及十二月十五日,各派喇嘛15名在智行層誦釋伽佛壇城經。每月初六日,在德行層安放烏卜藏經。

雨花閣是目前我國現存最完整的藏密四部神殿,對于研究藏傳佛教具有重要的意義。

雨花閣

內廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內可統稱內廷或大內。狹義講即為宮廷后部帝后生活區。

三世章嘉

章嘉若必多吉(1717—1786年),即三世章嘉,為清代黃教四大活佛系統之一,主要負責內蒙、山西、北京等地的宗教事務。1719年被認定為第二世章嘉活佛阿旺曲丹的轉世靈童。1724年被護送到北京,受到雍正帝禮遇,并安排其與皇四子弘歷(乾隆帝)一同學習。18歲時,他已成為精通漢、滿、蒙、藏四種民族文字、熟讀佛教顯密經典、博學多識的佛學家。三世章嘉一生不僅著述甚豐,主持將藏文大藏經《丹珠爾》譯為蒙文以及滿文《大藏經》的翻譯,且為清乾隆時期邊疆的鞏固和民族宗教政策的推行立下汗馬功勞,繼承前輩封號“灌頂、普善、廣慈大國師”,并被賜予管理京師寺廟扎薩克達喇嘛之印。

章嘉

章嘉是清代黃教(藏傳佛教格魯派)四大活佛之一,余為達賴、班禪、哲布尊丹巴。

胡土克圖

清朝封授藏傳佛教中大喇嘛、活佛的封號,是藏語“朱必古”的蒙語音譯,意為“化身”,其地位崇高。

托林寺壇城殿

托林寺位于西藏自治區阿里地區的札達縣城,由阿里古格王國僧王益西沃和大譯師仁欽桑布于11世紀建造,是阿里地區最古老的寺院。該寺殿堂有迦薩殿、紅殿(集會殿)、白殿、彌勒殿等。迦薩殿即壇城殿,是主要建筑,里層正中為方殿,象征須彌山,四面各一小殿,分別代表東勝神洲、南瞻部洲、西牛貨洲、北俱盧洲。外層有回廊,四角有四塔,高13m,代表四大天王。整座大殿系仿桑耶寺而建,當年號稱黃金神殿。

壇城

梵文音譯為“曼陀羅”或“曼達”、“滿達”。據佛經記載,印度密教修法時,為防止外道“魔眾”侵入,在修法處劃定界線或修建土壇,并在上面設置諸佛像,表示諸佛聚集或輪圓具足。后來,修法時設置的壇和劃定的界線被稱為壇城或曼荼羅。壇城以立體或平面的方、圓幾何形并塑或繪以神像法器,表現諸神的壇場和宮殿,比喻佛教世界的結構。由于密教修法的內容不同,壇城的設置形式和內容(陳設品)也各不相同,極其復雜。為便于人們修行,后人據其內容以金、石、木、泥(土)等材料和繪畫方式分別制成樣式不同、大小不一的壇城,以表示不同的佛陀世界,陳設于佛堂,以供觀想。雨花閣內3座掐絲琺瑯壇城是國內最大的立體壇城,圓形底盤直徑3.65m,正中為藍色正方形供臺,高0.7m,每邊長1.69m。供臺側面分四色,北紅,南白,西黃,東藍,每面上嵌1個杵頭。供臺上是正方體宮殿,開四門,每門前裝飾華麗的五彩牌坊,殿內供主尊神與侍從神,周圍裝點幡幢、白轅、飛天等。壇城亦是極為精美的藝術品。

藏傳佛教

中國佛教兩大派系之一,形成于藏族地區,發展、傳播于藏、蒙、土、裕固、納西等少數民族地區,是具有民族地方特色的佛教。 7世紀佛教傳入西藏,松贊干布、赤松德贊等幾代贊普支持佛教,翻譯佛經,創建桑耶寺,佛教有了初步發展。 9世紀中葉,朗達瑪上臺興苯滅佛,佛教受到毀滅性打擊。10世紀后期佛教又從阿里和多康地區復興,根據不同的佛法傳承,形成寧瑪、噶丹、薩迦、噶舉等眾多教派。元朝以后,薩迦派、噶舉派、格魯派在中央政府扶持下曾先后取得西藏地方政教合一的統治權。藏傳佛教中有由《丹珠爾》、《甘珠爾》兩部分組成的藏文《大藏經》,其寺院組織嚴密,學經制度健全,修行上“顯密并重”。以無上瑜伽部密法為最高最深之法。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

進深

指建筑物縱深各間的長度。即位于同一直線上相鄰兩柱中心線間的水平距離。各間進深總和稱通進深。

抱廈

亦稱龜頭屋,是從正殿接出的小屋,與正殿用兩個屋頂連接。

明間

古建筑術語。指建筑各面正中四根檐柱之內的空間,其兩側稱為次間。

雙交四椀菱花

宮殿建筑中門窗槅心花紋裝飾的一種。

雙交四椀

古建門窗裝修格芯形式的一種。由兩根欞條相交,以菱花組成四個圓形。正交為欞條中線相交成四個垂直夾角,斜交偏45度。圖案主要靠欞條花瓣變化形成,常見的有雙交四椀球形格心、雙交四椀古老錢格心等。

槅扇

又稱格門,由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內槅扇多采用夾紗做法,所以又稱碧紗櫥。絳環板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內槅扇的雕刻較為細膩。槅扇上下一般安有轉軸,可以自由開合。有的槅扇不用絳環板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱落地明造。

卷棚

卷棚式頂的簡稱。兩山頂成圓形,屋頂無正脊,前后兩坡瓦隴貫通,又稱“過隴脊”。

卷棚頂

中國古建筑屋頂形式之一。為雙坡屋頂,兩坡相交處不作大背,由瓦壟直接卷過屋面成弧形的曲面。卷頂棚形式活潑美觀,一般用于園林的亭臺、廊榭及小型建筑上。

歇山頂

歇山頂為中國古建筑屋頂式樣之一。由一條正脊、四條垂脊、四條戧脊組成,故亦稱九脊殿。又有單檐、重檐之分,重檐較單檐尊貴。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

剪邊

屋面做法的一種。即在屋脊和檐口部分使用色彩、種類與屋面不同的瓦件,明顯突出屋面的邊際線。

白瑪曲孜

藏式建筑特有的外檐裝飾,多用于門窗框和屋檐下。由彩色正方體小木塊層層收分堆積而成,色彩上作退暈處理。

天花

亦稱頂棚。建筑物內用以遮蔽梁以上部分的構件,一般可分為硬天花、軟天花。硬天花以木條縱橫相交成若干格,也稱為井口開花,每格上覆蓋木板,稱天花板,天花板圓光中心常繪龍、龍鳳、吉祥花卉等圖案。軟天花又稱海漫天花,以木格蓖為骨架,滿糊麻布和紙,上繪彩畫或用編織物,為等級較低的天花。

六字真言

真言為梵語“陀羅尼”的義譯,本意即“咒語”。六字真言是藏傳佛教中最尊崇的一句咒語,漢語音譯為唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mei)、吽(hong),密宗認為這是秘密蓮花部的根本真言。

法器

狹義指置于佛像前的小型器具,特別是密教修法所用的器物。法器之種類繁多,其用途、大小、形狀各異,即使同名法器,亦因制作材料、手法,所屬宗派或時代不同而形式迥異。若按用途分類,可大致分為莊嚴具、供佛器(或稱祭供器)、報時器、容置器、攜行器及密教專用法器等6種。

平座

樓閣上的出檐廊。

卷棚歇山頂

歇山為中國古建筑屋頂形式之一,有一條正脊、四條垂脊、四條戧脊,故又稱此類建筑為九脊殿。歇山卷棚頂則無正脊,屋脊部位形成弧形曲面,為歇山式屋頂之一種。

掛檐板

用于平屋頂檐口、瓦下或平座上,釘于椽頭或木枋上的板材,也有琉璃掛檐板,用以保護出挑的木構件。

四角攢尖頂

攢尖頂為中國古建筑屋頂形式之一。類似錐形體,有四角攢尖、六角攢尖、角攢尖、圓攢尖等幾種式樣,多用于園林建筑。

攢尖頂

中國古代建筑屋頂形式之一。由各戧脊的木構架向中心上方逐漸收縮聚集于屋頂雷公柱上,類似錐形,木脊榑上蓋琉璃瓦,雷公柱上安裝寶瓶。攢尖頂有單檐、重檐之分。其形狀多樣,有方形、圓形、三角形、六角形、八角形等,為園林建筑中亭、閣最普遍的屋頂形式。

鎏金

古代金屬工藝裝飾技法之一。近代稱“火鍍金”。此術在春秋戰國時已出現。漢代稱“金涂”或“黃涂”。鎏金是將金和水銀合成金汞劑,涂在銅器表面,然后加熱使水銀蒸發,而金則附著于器面不脫落。

行龍

一種中國古代傳統圖案,又稱“跑龍”。龍的造型特點是,龍頭向前,尾在后,頭為側面,四肢兩前兩后、各為一蹬一伸。

寶頂

一為建筑構件,用于封護攢尖頂雷公柱使不受雨水等浸蝕,所用材料多為金屬或琉璃,形狀有圓形、束腰圓形或寶塔形。具有豐富的裝飾性。 皇家陵寢主人的墳墓高高隆起的土丘稱寶頂,底下是地宮。寶頂用白灰、沙土、黃土摻和成“三合土”,一層一層夯實,又用糯米湯澆筑,同時加用鐵釘,所以十分堅固。

無量壽佛

無量壽佛即阿彌陀佛之意譯,在藏傳佛教體系中,其既為理想的佛國世界——西方極樂世界之教主,同時又是可以賜予眾生今生世壽的長壽佛。

掐絲琺瑯

俗稱“景泰藍”。以紅銅作胎,將很細的銅扁絲掐成花紋后用藥焊于器表,再以隨類附彩的方法將琺瑯釉料填進絲間,經焙燒、打磨、鍍金而成。

琺瑯

琺瑯,又稱“佛郎”“法藍”“琺瑯”,是一外來語的音譯詞。琺瑯的基本成分為石英、長石、硼砂和氟化物,與陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同屬硅酸鹽類物質。中國古代習慣將附著在陶或瓷胎表面的稱“釉”;附著在建筑瓦件上的稱“琉璃”;而附著在金屬表面上的則稱為“琺瑯”。 金屬胎琺瑯器則依據在制作過程中具體加工工藝的不同,可分為掐絲琺瑯器、鏨胎琺瑯器、畫琺瑯器和透明琺瑯器等幾個品種。

菩提

梵文Bodhi的音譯,意譯為“覺”、“智”,是指對佛教真理的覺悟,但在具體理解上也有不同,或以覺知“無相”之般若智慧為菩提;或以先天具有的“佛性”為菩提。泛言之,凡是斷絕人間煩惱而成就“涅槃”之“智慧”,即為菩提。

密集金剛

藏傳佛教密宗無上瑜伽部主尊。

大威德金剛

大威德金剛是格魯派密宗所修本尊之一,因其能降服惡魔,故稱大威,又有護善之功,故又稱大德。其像有9頭、34臂、16足,裸體。

上樂金剛

又稱勝樂金剛,為藏密重要本尊之一,其形象多為雙身忿怒相,主尊四面,每面三目,十二臂,主臂擁抱其明妃金剛亥母,左右手中分握金剛鈴、杵,其余手臂亦各持法器,二足,左弓步立姿,足下踏裸身魔怪,是其常見之顯相。

毗盧佛

毗盧佛即大日如來,佛教密宗主神,五方佛之首,居中央,代表五佛五智中的法界體性智。

藏密四部

藏傳佛教密宗修行的四部分,即事部、行部、瑜伽部、無上瑜伽部,是大乘佛教晚期密教的稱謂,原是對密教經典的分類,藏文譯為“續”,有時也作修行次第的代名詞,后來也有部派的含義,成為密教派別的名稱。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮