整座院落南北長80m,東西寬約60m ,占地5000㎡左右。分為南北兩進(jìn)院,南院中部辟山門,門后為寬敞的庭院。第二進(jìn)院門為英華門,正北即英華殿,門、殿之間有一碑亭,。殿后宮墻西北隅辟門,北出可至神武門內(nèi)西橫街。英華殿院落東西兩側(cè)原各有一座跨院,東跨院及內(nèi)諸旗房于清乾隆八年(1743年)拆除,改為西筒子路北段,西跨院至今尚存。

英華殿坐北面南,面闊5間,黃琉璃瓦單檐廡殿頂。明間開門,三交六椀菱花槅扇門4扇,次間、梢間為檻窗,三交六椀菱花槅扇窗各4扇。殿內(nèi)設(shè)佛龕7座,供西番佛像。殿前出月臺,上陳香爐1座。臺前有高臺甬路與英華門相接。甬路兩側(cè)菩提樹各1株,為明萬歷皇帝生母圣慈李太后親手所植。殿前碑亭內(nèi)石碑上刻乾隆御制英華殿菩提樹歌、菩提樹詩。殿的左右有耳殿各3間,黃琉璃瓦硬山頂,均明間開門,雙交四椀菱花槅扇門4扇,次間為檻窗,雙交四椀菱花槅扇窗各4扇。

明代每年萬壽節(jié)、元旦于英華殿作佛事,事畢之日有人扮作韋馱,抱杵面北而立,其余僧眾奏諸般樂器,贊唱經(jīng)文,并于當(dāng)晚設(shè)五方佛會(huì)。每逢夏歷四月初八“浴佛日”,供糕點(diǎn)“大不落夾”200對,“小不落夾”300對,供畢分別賜予百官。明慈圣皇太后薨,萬歷皇帝上尊號曰“九蓮菩薩”,奉御容于殿中。

清代皇太后、皇后俱以此處為禮佛之所。祀神日于案下設(shè)小桌,供奉“完立媽媽”。平時(shí)每月供乳餅及水果,設(shè)太監(jiān)專司香燭、掃灑、坐更等事。咸豐二年(1852年),咸豐帝亦曾親詣此殿拈香禮拜。

英華殿

內(nèi)廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內(nèi)可統(tǒng)稱內(nèi)廷或大內(nèi)。狹義講即為宮廷后部帝后生活區(qū)。

神武門

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

廡殿頂

古建筑屋頂形式之一,亦稱四阿頂、五脊殿。由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐之別。重檐廡殿頂為屋頂最高等級形式。

明間

古建筑術(shù)語。指建筑各面正中四根檐柱之內(nèi)的空間,其兩側(cè)稱為次間。

三交六椀菱花

清代宮殿建筑門窗槅心花紋裝飾之一。由三根欞子交叉相接,相交點(diǎn)以竹或木釘固定裝飾成花心。正交法各夾角均為60度,斜交法中線偏30度相交,可以組成圓形、菱形、三角形等多種圖案,也可以變化為龜背錦線、圓線、花瓣線組成的球紋菱花、龜背錦菱花、滿天星六椀帶艾葉菱花等,形式非常豐富,是古建筑外檐裝修中的高等級形式。

槅扇

又稱格門,由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構(gòu)框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環(huán)板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個(gè)槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內(nèi)外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內(nèi)槅扇多采用夾紗做法,所以又稱碧紗櫥。絳環(huán)板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內(nèi)槅扇的雕刻較為細(xì)膩。槅扇上下一般安有轉(zhuǎn)軸,可以自由開合。有的槅扇不用絳環(huán)板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱落地明造。

月臺

建筑物前的臺座。

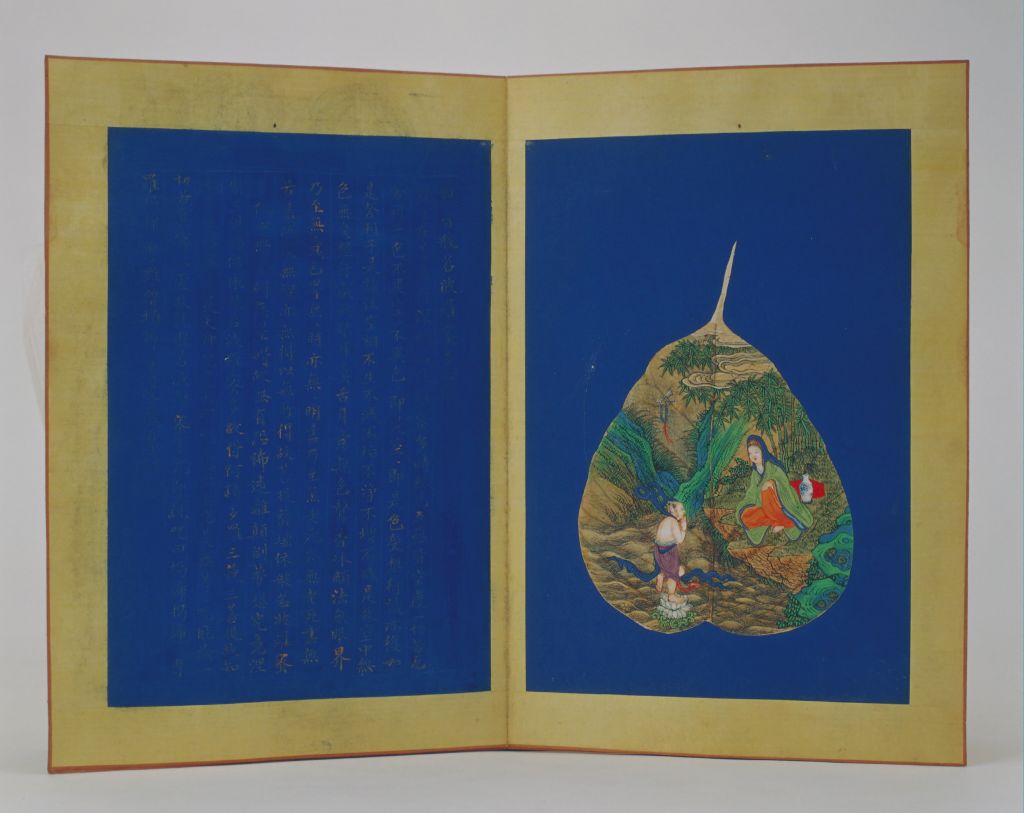

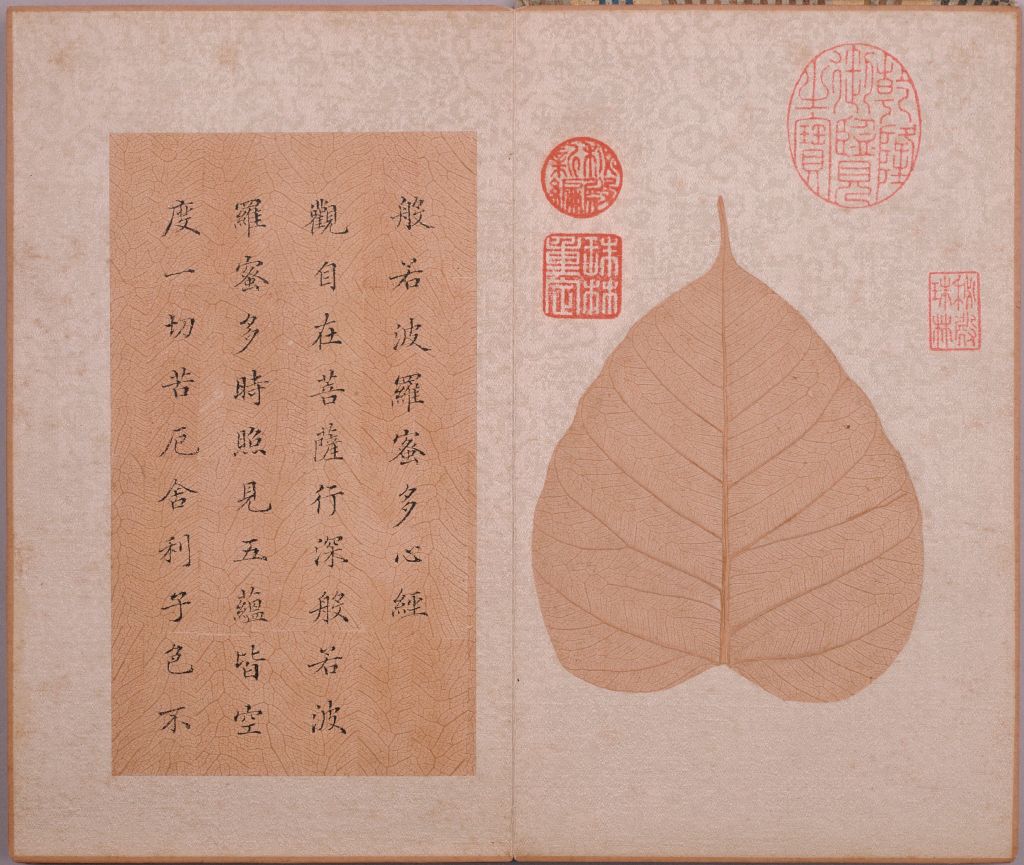

菩提樹

菩提樹本名畢缽羅樹,舊譯為“阿沛多羅樹”、“貝多樹”。屬桑科,常綠喬木,原產(chǎn)于古印度。其葉呈心形,末端尖長,花隱于花托中,樹子可作念珠。佛教未興前,其默默無聞。相傳釋迦牟尼在此樹下悟道成佛,遂被尊稱為菩提樹,成為佛門圣物。菩提為巴利語的音譯,是覺悟之意。

菩提

梵文Bodhi的音譯,意譯為“覺”、“智”,是指對佛教真理的覺悟,但在具體理解上也有不同,或以覺知“無相”之般若智慧為菩提;或以先天具有的“佛性”為菩提。泛言之,凡是斷絕人間煩惱而成就“涅槃”之“智慧”,即為菩提。

英華殿菩提樹歌、菩提樹詩

乾隆二十六年御制《英華殿菩提樹歌》:“我聞法華調(diào)御丈夫成道處,乃于伽耶城中菩提樹。又聞華嚴(yán)海會(huì)諸如來,一佛一樹乃至恒沙數(shù)。一亦非合,恒沙數(shù)非離。是佛是樹皆菩提。娑羅貝多閻扶誰則見,唯有菩提之樹郁蔥蔚郁,常依佛日生光輝。英華之殿聳層甍,勝國莫考,國初曾以居慈寧。思齋太任篤奉佛,爰供法像,延禧篤祜貽云仍,時(shí)來瞻禮意肅穆,莊嚴(yán)寶軸相好合梵經(jīng)。或云即是北斗之七星,貝帙一一名可徵。菩提七樹森列庭,是誠不可思議標(biāo)祥禎。枝枝葉葉數(shù)無萬,如斯無萬數(shù),繩繩繼繼永世綿皇清。” 乾隆七年御制《英華殿菩提樹詩》:“何年畢缽羅,植茲清虛境。徑尋有旁枝,蟠拿芝幢影,翩翩集佳鳥,團(tuán)團(tuán)覆金井。靈根天所遺,嘉蔭越以靜。我聞菩提種,物物皆具領(lǐng)。此樹獨(dú)擅名,無乃非平等。舉一堪例諸,樹以無知省。”

硬山頂

中國古建筑屋頂形式之一。屋頂分前后兩坡,兩端與山墻平齊,顯得質(zhì)樸堅(jiān)固。

雙交四椀菱花

宮殿建筑中門窗槅心花紋裝飾的一種。

雙交四椀

古建門窗裝修格芯形式的一種。由兩根欞條相交,以菱花組成四個(gè)圓形。正交為欞條中線相交成四個(gè)垂直夾角,斜交偏45度。圖案主要靠欞條花瓣變化形成,常見的有雙交四椀球形格心、雙交四椀古老錢格心等。

萬壽節(jié)

皇帝的誕辰日稱為萬壽節(jié),取萬壽無疆之義。為皇帝祝壽,是清宮中重要的典禮活動(dòng)。萬壽節(jié)當(dāng)日,皇帝御殿接受王公百官的朝賀及貢獻(xiàn)的禮物。萬壽節(jié)期間禁止屠宰,前后數(shù)日不理刑名,文武百官還要按制穿蟒袍補(bǔ)服。

元旦

農(nóng)歷正月初一,即春節(jié)。

韋馱

梵文Skanda(塞建陀)音譯的訛略,亦稱韋天將軍。佛教護(hù)法天神。傳說為四天王中南方增長天王的八將之一,居四天王三十二將之首。自唐初道宣記載其事跡以來,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武將服,執(zhí)金剛杵,立于天王殿彌勒像之后,面對大雄寶殿內(nèi)的釋迦牟尼像。

五方佛

代表東、西、南、北、中5個(gè)方位。東方為阿閦佛,南方為寶生佛,西方為阿彌陀佛,北方為不空成就佛,中央為法身佛,亦稱毗盧遮那佛、大日如來佛。

不落夾

明代宮中節(jié)令食品之一。每年農(nóng)歷四月初八,用葦葉包糯米,長約三四寸,寬一寸,味道與粽子相同,稱為“不落夾”。

菩薩

菩提薩埵之略稱,為十界之一。即指以智上求無上菩提,以悲下化眾生,修諸波羅密行,于未來成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圓滿、勇猛求菩提者。

完立媽媽

也稱“瓦立媽媽”、“萬歷媽媽”。滿族薩滿教中供奉的神靈之一。全稱“佛立佛多鄂漠錫媽媽”,是“求福柳枝子孫娘娘”。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)