建福宮,面闊三間,卷棚歇山頂,黃琉璃瓦綠琉璃瓦剪邊,帶周圍廊。前檐廊左右與抄手游廊相接,左右廊可通至第二進院。室內明間為寶座,東西次間為休憩之處。室內裝修為金漆描繪,紫禁城建筑中甚為少見,堪稱精品。乾隆皇帝贊其建筑“儉樸而不至陋,環境幽雅而匪遐。”

2012年12月6日下午,“天堂畫卷:西藏夏魯寺建筑及壁畫保護項目成果發布會”在故宮博物院建福宮花園敬勝齋舉行。故宮博物院單霽翔院長、西藏自治區文物局劉世忠副局長、敦煌研究院壁畫保護中心汪萬福主任、四川省文物考古研究院高大倫院長、陜西省考古研究院張建林副院長、北京大學考古文博學院杭侃副院長、四川大學歷史文化學院霍巍院長、西藏自治區文物保護研究所哈比布所長、首都師范大學美術學院漢藏美術研究所謝繼勝所長、中國社科院考古所邊疆民族宗教考古研究室李裕群主任,以及美國世界建筑文物保護基金會吳子興副總裁、法國遠東學院陸康主任、意大利亞洲國際團結協會項目負責人勞拉博士等各方人士60余人出席。

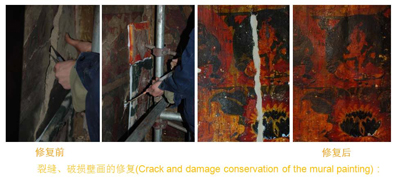

故宮博物院一直與西藏自治區文化廳、文物局有著長期密切的合作關系,先后參與并資助了布達拉宮的維修保護工程、夏魯寺古建保護工程等項目,為西藏的文物古建保護工作努力盡到自己的一份責任。為貫徹文化部、國家文物局關于文化、文物援藏工作精神,2006年故宮博物院專門成立“夏魯寺項目工作組”。籌集資金,并組織敦煌研究院、河南古建所等單位,對夏魯寺建筑、壁畫進行全面勘察、設計、研究,還實施了部分搶救性的修復工作。

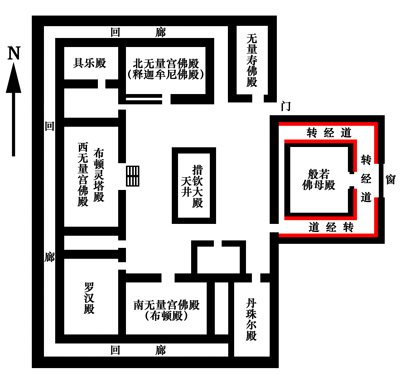

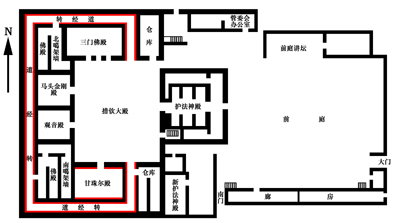

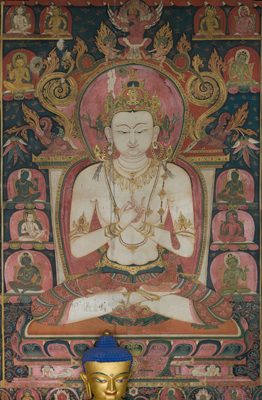

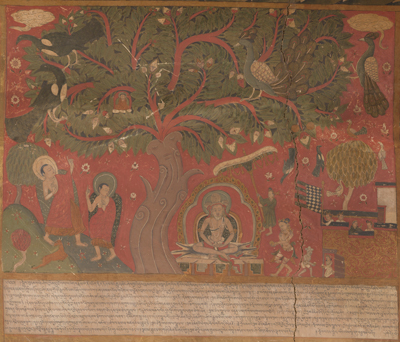

鑒于夏魯寺壁畫的重要價值,自2009年以來,故宮博物院與西藏自治區文化廳、文物局,日喀則地區文化局合作,聘請敦煌研究院數字中心逐步對夏魯寺的壁畫進行數字化工作。目前已完成三處壁畫的數字化攝影、后期拼接、制作虛擬漫游等工作,即措欽大殿轉經道中的佛傳本生故事壁畫(約580平米,內容主要是101幅大型佛傳本生故事及1鋪四臂觀音)、甘珠爾殿南北壁的壁畫(約20平米,南壁以五方佛為主,北壁有釋迦牟尼佛、菩薩、護法及曼荼羅等),以及般若佛母殿轉經道壁畫(約170平方米,內容主要是佛本生故事、諸佛和菩薩等)。

夏魯寺壁畫的數字化項目是夏魯寺古建保護工程中的一個重要組成部分,同時這也是首次大規模對西藏單個藏傳佛教寺廟的壁畫進行完整性、綜合性、系統性的數字化記錄,這一方面對于壁畫的保護有重要意義,正如單霽翔院長在講話中指出的那樣:“隨著這個項目的不斷進展和最終完成,必將為西藏文化保護和發展提供一種全新的模式。”另一方面也必將促進藏傳佛教藝術發展史等相關研究的進一步深入。

背景材料:

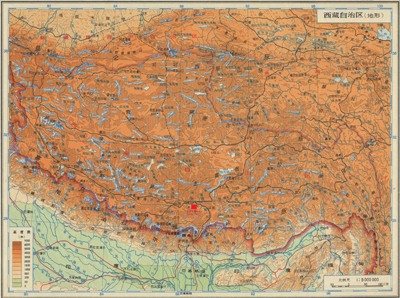

夏魯寺位于后藏日喀則地區,坐落在雅魯藏布江南岸與年楚河交匯處的夏魯河谷中的夏魯村,距日喀則市約28公里,海拔3700米左右。坐西朝東,總體平面結構呈“凸”字形,建筑正立面中間的一層護法神殿、二層般若佛母殿、三層東無量宮佛殿為凸出部分,主體部分以一層措欽大殿為中心,周圍分布十多處佛殿。

夏魯寺由當地領主吉氏家族的吉尊•西饒迥乃創建于11世紀初,公元13世紀末至公元14世紀,在元朝與西藏薩迦地方政權的大力支持下,吉氏后裔古相•扎巴堅贊與其子古相•貢噶頓珠和古相•益西貢噶對夏魯寺又進行了大規模擴建維修,從而奠定了夏魯寺今天的規模,在保留原有藏式建筑基礎的同時,還大量吸收、采用漢式建筑手法,如斗拱、漢式琉璃建筑構件的使用,以及四座無量宮佛殿的內部建筑結構,都明顯體現出中原漢文化建筑的風格,使得夏魯寺建筑群顯現出“兼具漢藏建筑風格的文化特色”。

作為藏傳佛教夏魯派的發源地和根本道場,夏魯寺歷史上涌現出許多修行精進、學識淵博、德高望重的高僧大德,如布頓•仁欽珠等,對藏傳佛教的弘揚作出過重要貢獻。而夏魯寺獨特的藏漢合一的建筑風格,以及創作于11~14世紀的佛教壁畫,更是在藏傳佛教藝術史上占有極其重要的地位。

夏魯寺壁畫藝術在印度、尼泊爾、中原等不同地域、多種繪畫技巧和審美風格的影響下,形成了獨特的藝術風格。它對元末明初西藏寺院壁畫的繪制產生了重大作用,向北影響到覺囊派著名寺院覺囊寺的壁畫藝術,促進了拉堆藝術風格的形成和發展;東南影響到著名的江孜白居寺壁畫藝術創作。尤為難得的是,夏魯寺壁畫保存面積大,現狀基本完好,色彩鮮艷,線條清晰。因此,夏魯寺壁畫在西藏壁畫藝術的發展中起到了承前啟后的歷史作用,是西藏藝術發展史上的里程碑,對研究整個西藏佛教藝術及其與中原、尼泊爾、印度等地的佛教文化交流具有重要價值,是研究藏傳佛教藝術史不可或缺的重要資料。

建福宮

敬勝齋

敬勝齋,外觀九間,內分為東西兩部分,東五間與延春閣正對,兩側接游廊與閣相連。室內閣上有匾曰“旰食宵衣”。是對帝王廢寢忘食,勤于政事的贊譽。齋西四間偏于花園的西北角,為乾隆八年西墻西移后所添建。

博士

官名,始置于戰國。此后,博士官制雖歷代相沿,而職能與前已有所不同。清代欽天監博士為欽天監下屬的職官,專司指示更點。

佛傳

所謂佛傳,即指佛一生的重要事跡。

觀音

梵文 (Avalokitesvara)的意譯,觀世音的略稱。其與大勢至菩薩同為阿彌陀佛的左右脅侍,稱為“西方三圣”。又是我國佛教中的四大菩薩之一。佛典稱觀音為發大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩薩。又作光世音菩薩、觀自在菩薩、觀世自在菩薩、觀世音自在菩薩、現音聲菩薩、窺音菩薩。

菩薩

菩提薩埵之略稱,為十界之一。即指以智上求無上菩提,以悲下化眾生,修諸波羅密行,于未來成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圓滿、勇猛求菩提者。

五方佛

代表東、西、南、北、中5個方位。東方為阿閦佛,南方為寶生佛,西方為阿彌陀佛,北方為不空成就佛,中央為法身佛,亦稱毗盧遮那佛、大日如來佛。

曼荼羅

又作曼陀羅、曼吒羅、滿荼羅等。意為壇、壇場,輪圓具足,聚集。印度修密法時,為防止魔眾侵入,而劃圓形、方形之區域,或建立土壇,有時也有上面畫佛、菩薩像,事畢像廢;故一般以區劃圓形或方形之地域,稱為曼荼羅。

釋迦牟尼

佛教創始人,姓喬答摩,名悉達多,釋迦牟尼是信徒對他的尊稱,意為釋迦族的圣人。相傳其為古印度北部迦毗羅衛國凈飯王太子,生活在約公元前565至前485年間。他有感于人世生、老、病、死各種苦惱,決心為世人找到解脫方法,于是舍棄繼承王位的太子之位,出家修行,最終覺悟,創立了佛教。

藏傳佛教

中國佛教兩大派系之一,形成于藏族地區,發展、傳播于藏、蒙、土、裕固、納西等少數民族地區,是具有民族地方特色的佛教。 7世紀佛教傳入西藏,松贊干布、赤松德贊等幾代贊普支持佛教,翻譯佛經,創建桑耶寺,佛教有了初步發展。 9世紀中葉,朗達瑪上臺興苯滅佛,佛教受到毀滅性打擊。10世紀后期佛教又從阿里和多康地區復興,根據不同的佛法傳承,形成寧瑪、噶丹、薩迦、噶舉等眾多教派。元朝以后,薩迦派、噶舉派、格魯派在中央政府扶持下曾先后取得西藏地方政教合一的統治權。藏傳佛教中有由《丹珠爾》、《甘珠爾》兩部分組成的藏文《大藏經》,其寺院組織嚴密,學經制度健全,修行上“顯密并重”。以無上瑜伽部密法為最高最深之法。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮