通俗地說,就是展覽的“導(dǎo)演”,即那些在藝術(shù)展覽活動中擔(dān)任構(gòu)思、組織、管理的專業(yè)人員。它興起于20世紀(jì)60年代末70年代初西方的博物館,起源是由于博物館的收藏品需要不時(shí)地向公眾開放,它們不能老是按照年代陳列,必須有主題、有選擇,強(qiáng)調(diào)一種編輯的展示概念。這種展示方式漸漸地?cái)U(kuò)展到當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,并為其所吸納。策展人又兼具藝術(shù)家組織者、藝術(shù)批評家、溝通藝術(shù)家與觀眾之間的橋梁等責(zé)任。對現(xiàn)代展覽來說,有策展人和沒有策展人效果是很不一樣的,展覽是沉悶乏味還是引人入勝,取決于有無策展人,以及策展人的能力高低。

據(jù)梅美玲女士介紹,哈佛大學(xué)美術(shù)館收藏官鈞瓷器60余件,是世界上收藏官鈞瓷器最多的博物館之一。該館計(jì)劃在明年夏天舉辦專題展覽,屆時(shí)將展出其中35件藏品。此次梅女士一行前來我院交流,正是為該展覽做前期準(zhǔn)備工作。

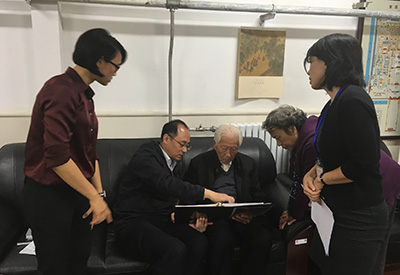

座談主要圍繞哈佛大學(xué)美術(shù)館藏品展開,對于梅女士一行所提出的關(guān)于官鈞瓷器的斷代、銘文、工藝等一系列問題,器物部專家給予了詳盡的解答和解釋。

官鈞瓷器的斷代是近年來學(xué)界討論的熱點(diǎn)問題之一,傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為是宋徽宗時(shí)期為裝點(diǎn)皇家園林“艮岳”而命禹州專門燒造。近年來,又有學(xué)者提出“金代說”、“元代說”、“元末明初說”、“明初說”等不同觀點(diǎn)。據(jù)梅美玲介紹,哈佛大學(xué)美術(shù)館舉辦此次特展,暫將官鈞瓷器時(shí)代大致定為14世紀(jì)晚期至15世紀(jì)早期,即明代初年。斷代的依據(jù)之一是美國學(xué)者關(guān)于制造鈞窯花盆所需的內(nèi)外范工藝出現(xiàn)于14世紀(jì)以后的觀點(diǎn)。對此,陳華莎研究館員談道,使用內(nèi)外范的工藝早在青銅器的制造中就已出現(xiàn),宋代汝窯、官窯也都曾使用,并且宋代瓷器中也出現(xiàn)與官鈞窯瓷相類的花盆。耿寶昌先生指出,關(guān)于官鈞瓷器的燒造年代,目前學(xué)界仍各執(zhí)一詞,難有定論。20世紀(jì),學(xué)者普遍認(rèn)為其年代為北宋,時(shí)至今日,“宋代說”遭到了諸多質(zhì)疑。但是我們看到,即便是對其年代有所爭議,官鈞瓷器的市場價(jià)值仍居高不下。

此外,梅美玲女士提到在哈佛大學(xué)美術(shù)館收藏的官鈞瓷器中,有14件足底刻有宮殿名,此次想詳盡了解這類器物有何特殊性,與所刻宮殿有何關(guān)系?針對這個(gè)問題,呂成龍研究員談道,部分官鈞瓷器底部鏨刻的清代宮殿名是乾隆時(shí)期在皇帝旨意下根據(jù)其陳設(shè)地點(diǎn)所鐫刻,這在《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處各作成做活計(jì)清檔》中有詳細(xì)記載。從實(shí)物看,瓷器底部鏨刻的宮殿名均是主殿名(即“大地名”)橫刻在上、配殿名(即“小地名”)豎刻在下,這樣的布局也是乾隆皇帝親自設(shè)計(jì)的結(jié)果。加刻宮殿名的官鈞瓷器主要是對其陳設(shè)地點(diǎn)的標(biāo)注,與未刻者并無明顯的質(zhì)量區(qū)別。哈佛大學(xué)美術(shù)館收藏的官鈞瓷器中,部分底部貼有墨書黃簽。器物部專家對圖片進(jìn)行辨識后,認(rèn)為其中一部分應(yīng)為清代庫房編號。對于官鈞瓷器的制造工藝,呂成龍研究員介紹了窯變釉的形成原理和施釉工序,并對釉面上“蚯蚓走泥紋”的現(xiàn)代工藝復(fù)原做了詳細(xì)說明。

對于哈佛大學(xué)美術(shù)館收藏的這批官鈞瓷器的來源問題,梅美玲女士作了詳細(xì)介紹。她說,這60件官鈞瓷器是哈佛大學(xué)校友Dane先生于1942年捐獻(xiàn)給母校。Dane先生的藏品有不少是20世紀(jì)20年代從美國古董商手中和日本著名收藏機(jī)構(gòu)山中商會購得。在1914年紐約舉辦的遠(yuǎn)東陶瓷展覽圖錄中,收錄了幾件日本山中商會收藏的官鈞瓷器,它們后來成為Dane先生的收藏,最終進(jìn)入哈佛大學(xué)藝術(shù)館。在美國,除哈佛大學(xué)外,華盛頓弗利爾美術(shù)館也收藏較多官鈞瓷器,其收藏歷史可追溯到1900年左右。對此,耿寶昌先生回憶道,他曾于1974年訪問美國,當(dāng)時(shí)在費(fèi)正清(John King Fairbank)、費(fèi)慰梅(Wilma Canon Fairbank)夫婦陪同下,到哈佛大學(xué)弗格美術(shù)館觀摩了館藏的中國瓷器。同年,還去過弗利爾美術(shù)館,對其館藏官鈞瓷器進(jìn)行了詳細(xì)的觀摩和記錄,至今仍記憶猶新。至于這些官鈞瓷器流出紫禁城,并流向海外的原因。耿寶昌先生談道,主要還是因?yàn)橥砬濉⒚駠鴷r(shí)期戰(zhàn)爭頻仍,社會動蕩,皇宮中的部分器物被溥儀賞賜或是典當(dāng)出宮。以日本山中商會為代表的諸多國際古董商,在中國進(jìn)行大肆收購后將文物帶往歐美地區(qū),由此成為歐美地區(qū)中國文物收藏的主要來源之一。

座談中還談到了雙方都很關(guān)心的古陶瓷科技檢測問題。梅美玲女士稱,哈佛大學(xué)美術(shù)館對館藏官鈞瓷器做過X—射線檢測,以進(jìn)一步明確其制造工藝。而對于我院專家提及的“熱釋光”測年技術(shù),梅女士坦言受制于實(shí)驗(yàn)條件等各方面因素,哈佛大學(xué)尚未對藏品做這方面的檢測。呂成龍研究員介紹,我院器物部與文保科技部合作,對部分陶瓷藏品進(jìn)行了熒光能譜儀(EDXRF)等無損檢測,取得可觀的成果。

座談最后,梅美玲女士表示十分感謝器物部提供此次交流討論的機(jī)會,也希望能借由明年哈佛大學(xué)美術(shù)館舉辦的官鈞瓷器特展,吸引更多的學(xué)者關(guān)注和研究官鈞瓷器的相關(guān)問題。

策展人

鈞窯

北宋著名瓷窯之一。窯址在今河南省禹縣城內(nèi)的八卦洞。鈞窯利用鐵、銅呈色的不同特點(diǎn),燒出藍(lán)中帶紅、紫斑或純天青、純月白等多種釉色,以蛋白石光澤的青色為基調(diào),具有乳濁而不透明的效果。鈞瓷的又一特征是釉面上常出現(xiàn)不規(guī)則的流動狀的細(xì)線,稱“蚯蚓走泥紋”。北宋鈞瓷的器形主要有花盆、盆托、洗、盤、爐、缽、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的數(shù)目字,表示一套器物的大小序號,還有的刻有“奉華”等字樣。

花盆

栽種花草的盆具。宋代最名貴的瓷花盆品種是鈞窯專為宮廷燒制的玫瑰紫釉器,通常與花盆托一起使用。明、清兩代花盆造型亦很豐富,有葵花式、海棠式、折沿式、長方、正方、六方、八方、橢圓等式,大小不等,以適應(yīng)不同用途。裝飾上主要有青花、五彩、粉彩等品種。

汝窯

宋代“五大名窯”之一。窯址在今河南省寶豐縣清涼寺,宋時(shí)屬汝州,故名。汝窯以燒制青釉瓷器著稱,宋人葉寘在《坦齋筆衡》中記載:“本朝以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窯器,故河北唐、鄧、耀州悉有之,汝州為魁。”可見汝窯是繼定窯之后為宮廷燒制貢瓷的窯場。其器物多仿青銅器及玉器造型,主要有出戟尊、玉壺春瓶、膽式瓶、樽、洗。胎體細(xì)潔如香灰色,多為裹足支燒,器物底部留有細(xì)小的支釘痕跡。釉色主要有天青、天藍(lán)、淡粉、粉青、月白等,釉層薄而瑩潤,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之稱。釉面有細(xì)小的紋片,稱為“蟹爪紋”。汝窯燒宮廷用瓷的時(shí)間僅20年左右,約在北宋哲宗元祐元年(1086年)到徽宗崇寧五年(1106年),故傳世品極少,被人們視為稀世之珍。

鏨刻

金屬工藝的一種。即用工具剔除地紋,使紋飾輪廓線凸起。鏨金工藝技法早在商代就已出現(xiàn),到清代,被廣泛地運(yùn)用于各種金屬工藝品上。

內(nèi)務(wù)府

全稱“總管內(nèi)務(wù)府”,是清代掌管皇家事物的最高管理機(jī)構(gòu)。始設(shè)于清初。順治十年(1653年)六月裁內(nèi)務(wù)府,改設(shè)十三衙門。順治十八年(1661年)廢十三衙門,重設(shè)內(nèi)務(wù)府。康熙十六年(1677年)內(nèi)務(wù)府初具規(guī)模,下設(shè)七司三院:廣儲司、都虞司、掌儀司、會計(jì)司、慶豐司、營造司、慎刑司、上駟院、武備院、奉宸苑,其職能與國家機(jī)構(gòu)中的六部相對應(yīng)。另有分支機(jī)構(gòu)一百三十余處。

清宮內(nèi)務(wù)府造辦處

清初在紫禁城皇宮內(nèi)廷養(yǎng)心殿置造辦處。康熙三十年(1691年),除裱房等留在殿內(nèi)外,其余遷至慈寧宮茶飯房。三十二年(1693年)開始設(shè)立作坊。四十七年(1708年)全部遷出養(yǎng)心殿,后又將部分作坊設(shè)在慈寧宮南、白虎殿(今廢)北的一帶青瓦建筑里,負(fù)責(zé)制造各種物品。造辦處設(shè)管理大臣2人,總管郎中2人,員外郎2人,主事、委署主事各1人,庫掌、委署庫掌24人,筆帖式15人。還設(shè)首領(lǐng)太監(jiān)2名,太監(jiān)21名,負(fù)責(zé)造辦處匠役進(jìn)宮修造事宜。造辦處下設(shè)館、處、作、廠等作坊,分工明確,設(shè)催長、副催長、委署司匠、庫守、蘇拉等,承應(yīng)各項(xiàng)差務(wù),所屬各種匠役約二百名。據(jù)《欽定大清會典事例》記載:“養(yǎng)心殿造辦處……掌制造器用,凡治器之作十有四……”

配殿

隆恩門內(nèi)有東、西配殿各一座,黃琉璃瓦懸山頂,每座均面闊5間,進(jìn)深2間,前附走廊。東配殿放置祝板,祝板是一塊一尺二見方的木板,上面用滿、漢兩種文字書寫著祭奠死者的祝文。西朝房是帝、后忌辰時(shí)喇嘛念經(jīng)的場所。

乾隆皇帝

造工

總成制作之工。

蚯蚓走泥紋

官鈞瓷釉的特征之一。因鈞釉釉層頗厚,在窯變燒制過程中在較低溫時(shí),釉產(chǎn)生裂紋,后經(jīng)高溫時(shí)粘度較低部分流入空隙填補(bǔ)裂紋,其形似雨后蚯蚓在泥上走過狀,故名。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)