此次答辯會(huì),邀請?jiān)和鈱<宜娜恕⒃簝?nèi)專家二人組成評(píng)議小組,他們是:中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所劉一曼研究員,中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、歷史研究所宋鎮(zhèn)豪研究員,首都師范大學(xué)文學(xué)院甲骨文研究中心主任黃天樹教授,清華大學(xué)出土文獻(xiàn)研究與保護(hù)中心沈建華副研究員,故宮研究院古文獻(xiàn)研究所所長、博士后合作導(dǎo)師王素研究館員,故宮研究院古文獻(xiàn)研究所副所長、博士后合作導(dǎo)師任昉研究館員。會(huì)議由劉一曼先生擔(dān)任答辯主席并主持答辯,本院器物部甲骨項(xiàng)目組成員見驊擔(dān)任答辯會(huì)秘書。

首先,王素先生代表合作導(dǎo)師,介紹李延彥在站期間工作情況。他說:李延彥自2015年9月正式入站,就一直積極參加“故宮博物院藏殷墟甲骨文整理與研究”項(xiàng)目的各項(xiàng)工作,包括摹文組的摹文工作,釋文組的著錄校重、釋文核定等工作,項(xiàng)目組的交流考察工作,得到項(xiàng)目組的一致好評(píng)。工作之余,完成博士后出站報(bào)告《殷墟卜甲形態(tài)研究》一篇,發(fā)表學(xué)術(shù)論文兩篇。總體上達(dá)到了博管會(huì)對(duì)博士后的出站要求。

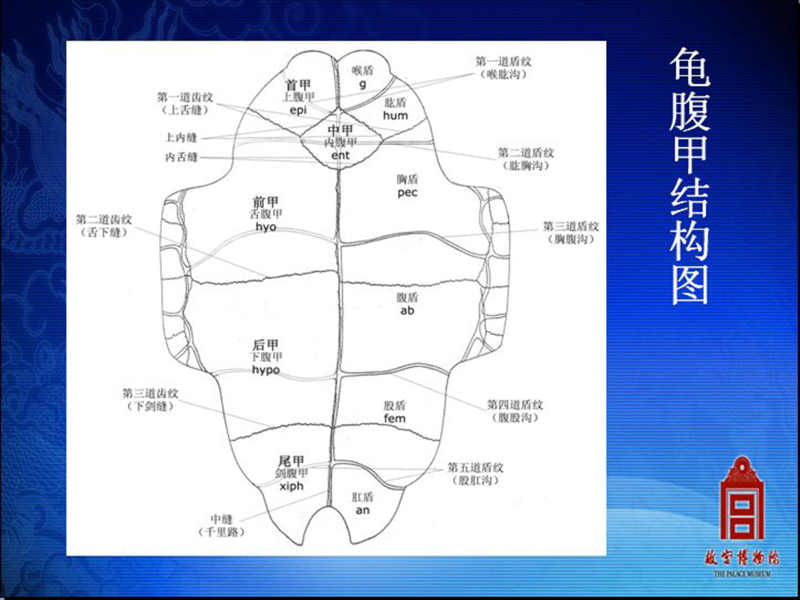

接著,博士后李延彥就出站報(bào)告《殷墟卜甲形態(tài)研究》的主要內(nèi)容進(jìn)行了陳述。她說:本出站報(bào)告是在博士論文基礎(chǔ)上所做的進(jìn)一步研究。從材料上補(bǔ)充了新發(fā)表的如《重慶三峽博物館藏甲骨》《笏之甲骨拓本集》和安陽市博物館展覽的甲骨。從龜縫片角度,論述卜甲文例,為卜甲辨識(shí)提供了一個(gè)新的切入點(diǎn)。利用形態(tài)學(xué)復(fù)原本院馬衡舊藏甲骨,綴合本院謝伯殳舊藏甲骨,還嘗試綴合其他院藏甲骨。對(duì)在開題論證會(huì)中專家提出的問題也做出了回應(yīng)與推進(jìn)。

最后,各位評(píng)議專家對(duì)李延彥的出站報(bào)告進(jìn)行了評(píng)議,并提出了建議和意見。經(jīng)過綜合討論,大家一致認(rèn)為:該出站報(bào)告,以殷墟卜甲為研究對(duì)象,以腹甲龜縫片為考察點(diǎn),對(duì)各個(gè)部位的文例做了通盤的考察,重點(diǎn)補(bǔ)充和討論了博士論文中待完成的腹甲形態(tài)與腹甲文例等內(nèi)容,通過對(duì)各個(gè)龜縫片上卜辭文例的總結(jié)歸納,為卜甲形態(tài)辨識(shí)提供了新的角度,同時(shí)也為判斷卜辭釋讀順序提供了形態(tài)學(xué)依據(jù),推進(jìn)了甲骨形態(tài)學(xué)的研究。報(bào)告主旨明確,思路清晰,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),寫作規(guī)范。充分吸收了生物學(xué)的理論知識(shí),對(duì)卜甲形態(tài)做了全面細(xì)致的描寫,并利用甲骨形態(tài)特征復(fù)原綴合故宮博物院藏甲骨,較好地將理論與實(shí)踐相結(jié)合。評(píng)議小組一致認(rèn)為:這是一篇優(yōu)秀的博士后出站報(bào)告。

李延彥博士后出站報(bào)告的順利通過,標(biāo)志著李延彥在故宮博士后科研工作站的階段性工作圓滿完成,也為她今后相關(guān)工作的開展,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)