2019年9月10日上午,在院第二會議室,舉辦了故宮研究院學術講壇第六十五講,邀請馬衡先生之孫馬思猛先生做題為“馬衡與故宮鎮館之寶石鼓”的講座。此次講座由故宮研究院主辦,古文獻研究所與研究室共同承辦。古文獻研究所副所長任昉研究館員主持,來自院內外的同仁聆聽了講座。

古文獻研究所副所長任昉研究館員主持講座

馬思猛先生做講座

任昉研究館員首先介紹主講人。馬思猛先生,1943年7月出生,祖籍浙江鄞縣(今寧波鄞州區)。祖父為著名學者、金石學家、故宮博物院原院長馬衡先生;父親為著名戲劇家馬彥祥。馬思猛先生5歲時,母親要將他帶往美國,祖父馬衡先生不僅反對還派人將他從南京護送到北平,留在自己身邊,一起經歷了北平和平解放以及新中國的誕生。馬衡先生病重期間,馬思猛先生有幸陪伴馬衡先生度過他人生最后的時光。馬思猛先生晚年致力于馬衡先生和馬彥祥生平資料的整理與研究,著有《金石夢故宮情——我心中的爺爺馬衡》《攢起歷史的碎片》,整理《馬衡日記(1948-1955)》,輯注《王國維與馬衡往來書信》,編著《馬衡先生年譜長編》等。

接著,馬思猛先生結合祖父馬衡先生撰寫的論文、日記、石鼓文集聯等資料,從馬衡其人、與石鼓結緣、《石鼓為秦刻石考》及其對石鼓文的研究、視石鼓為生命親自押運石鼓南遷、與那志良切磋石鼓文創作石鼓文集聯抒憂國憂民之情、在貴陽師范講演《石鼓八遷》、新中國誕生力主石鼓回遷后落戶故宮等八個方面,生動詳實地講述了馬衡先生與故宮鎮館之寶石鼓的情緣。

據馬思猛先生介紹,馬衡先生幼年生長在蘇州吳縣縣衙門內。門前的書肆對幼年的馬衡先生影響很大,10歲時他就對古文字有了濃厚的興趣。早年在南洋公學讀書。曾是西泠印社為數不多的早期社員,被推舉為第二任社長。其岳父葉家的財力,也支持了馬衡先生的金石夢。1917年,36歲的馬衡先生受蔡元培先生聘請到北大工作,先后任國史館史料征集員、創辦北大考古學會、考古研究室,任北大圖書館主任,教授金石學。

1924年11月,馬衡先生受聘“清室善后委員會”,參加點查清宮物品工作。1925年10月,故宮博物院成立,兼任臨時理事會理事、古物館副館長。1928年,任古物保管委員會北平分會主任委員。1929年后,任北京大學圖書館館長兼任故宮博物院理事會理事、古物館副館長;1933年7月,代理故宮博物院院長(期間,均未領取故宮薪資)。1934年7月至1952年,任故宮博物院院長。于亂世中守護故宮文物,宏揚中華文化。

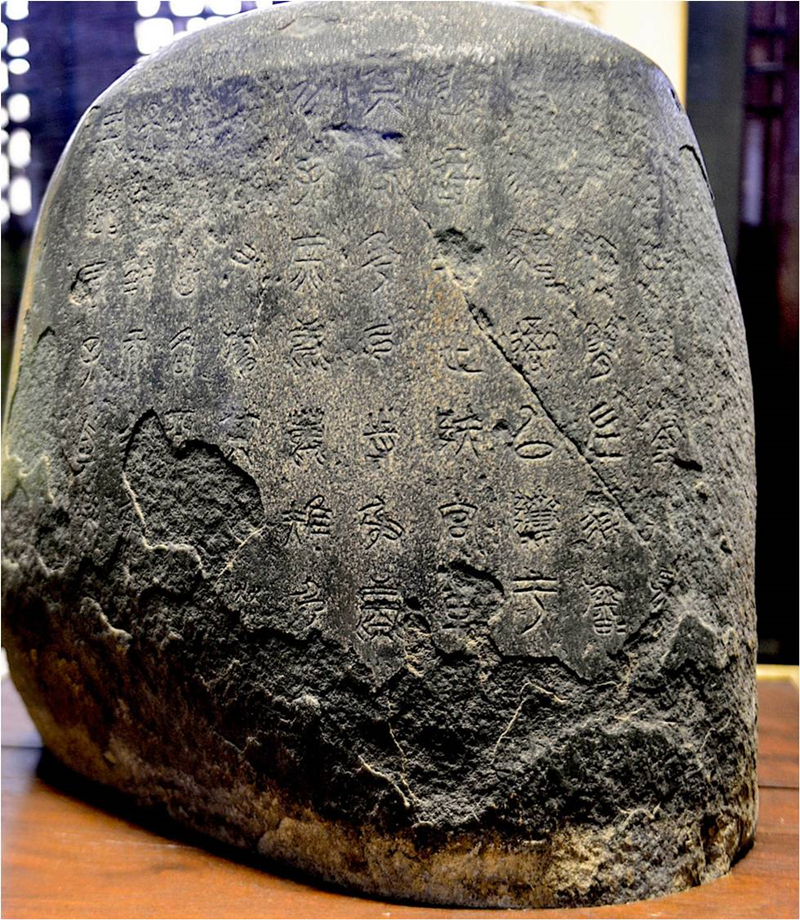

談到馬衡先生與石鼓結緣,馬思猛先生講道:石鼓發現于唐代,宋徽宗時遷之內廷,元朝遷至國子監。馬衡先生在來北京之前,曾拜訪李鐘玨先生,受李先生委托,開始關注石鼓。馬衡先生沒有辜負李鐘玨先生的希望,歷經5年多的探索與研究,于1923年1月在北大《國學季刊》發表《石鼓為秦刻石考》的論文,明確鑒定石鼓為秦刻石。此議不僅成為學術界的共識,并引起了近代學術界對石鼓及石鼓文研究的高潮。

馬思猛先生講到,馬衡視石鼓為生命。1933年故宮文物南遷,馬衡先生率先提出將原存放于國子監的石鼓與部分青銅器加入到故宮文物南遷之列。親自邀請琉璃廠古董商協助石鼓包裝裝箱,并請自己的學生莊尚嚴現場督導。4月,馬衡先生親自監運石鼓及故宮南遷文物起程。1937年11月,石鼓由南京裝火車西遷,經徐州、鄭州、西安、寶雞、漢中至成都、峨眉。最終于1939年6月在峨眉山角下落腳,成立由那志良先生為主任的故宮博物院峨眉辦事處。

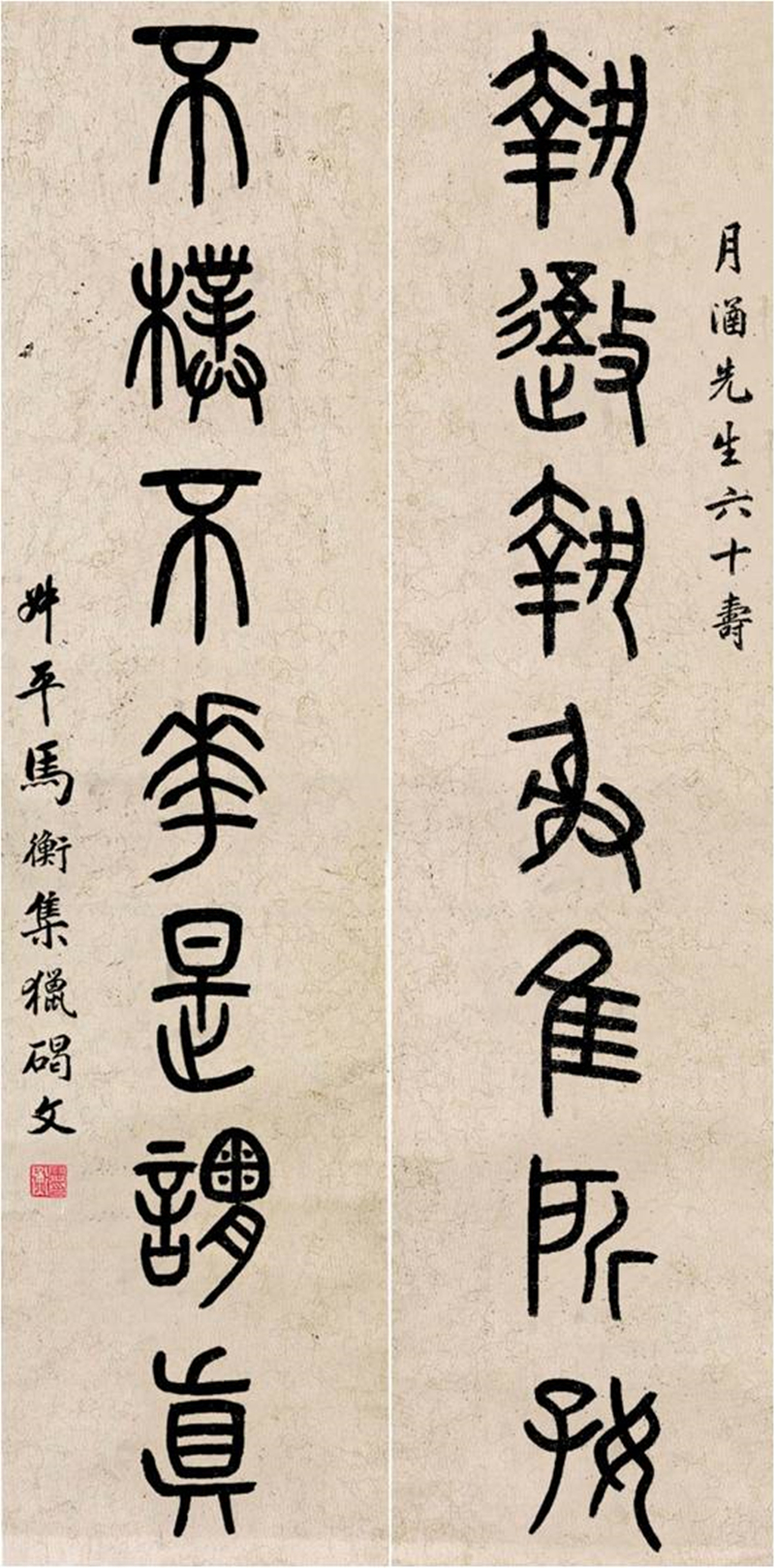

自從石鼓從國子監南遷后,馬衡先生無時不牽掛于心。為了讓那志良先生給予石鼓特殊的關注和保護,他臨摹書贈那先生一幅石鼓文長卷,與之切磋,用心良苦可見一斑。此外,在抗戰的艱苦歲月中,馬衡先生還創作書寫了5言至13言的石鼓文集聯,抒發憂國憂民之情。1943年4月,馬衡先生因視察古物蒞‘黔’,應貴陽師范學院邀請,做了題為《石鼓八遷》的學術講演,講述石鼓遷移后方的經過。新中國誕生,在馬衡先生力主之下,石鼓回遷后落戶故宮。1952年8月初,馬衡先生在為“第一屆考古工作人員訓練班”學員所擬的講義稿中,最后一次提到,中國最早的石刻要數石鼓。

石鼓

馬衡先生書石鼓文集聯

馬衡先生一生與石鼓結緣,考證石鼓,臨摹石鼓文,創作書寫石鼓文集聯,組織監運石鼓南遷,石鼓有幸保存至今,馬衡先生居功至偉。1952年,馬衡先生將自己收藏的大量甲骨、碑帖等文物捐獻故宮博物院。去世后,其家屬又遵囑將家藏金石拓本九千余件悉數捐給故宮博物院。

講座結束,在場聽眾對感興趣的問題,向馬思猛先生進行請教。之后,古文獻研究所所長王素研究館員做了精彩的點評,對馬衡先生的石鼓文研究,給予了高度評價。

通過馬思猛先生的講授,大家對馬衡先生在極其艱難的條件下,始終如一地堅守傳統文化、保護文物安全,有了更加深刻的認識;對我們今天堅定文化自信,保護、弘揚、發展故宮的歷史文化,也是很好的激勵。

講座現場

馬思猛先生與大家合影留念

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮