西漢高祖四年(前200年),蕭何在未央宮正殿北(今西安市未央區柯家寨村西)建造國家藏書機構,以收藏入關所得秦之律令、圖籍。其下砌石為渠以導水,因稱“石渠閣”。宣帝甘露三年(前51年),詔太子太傅蕭望之,諸儒韋玄成、施讎、梁丘臨、戴圣、劉向等,于閣內講五經異同,增立博士。至成帝時藏秘書于此。此后,“石渠”便成為皇家收藏圖書典籍之所的專稱。

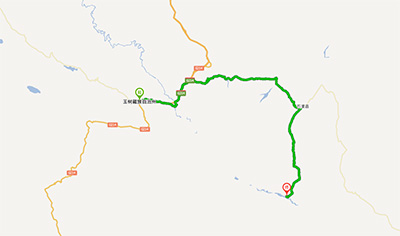

我們一行人于7月14日晨于首都機場乘坐南航CZ6994班機飛往西寧,在西寧機場轉乘東航MU2365航班前往玉樹巴塘機場。

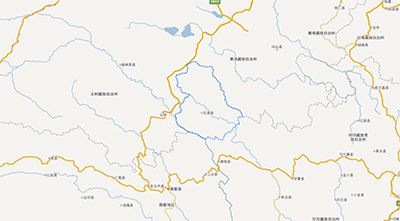

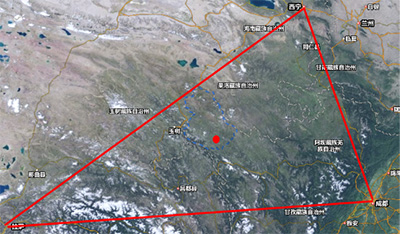

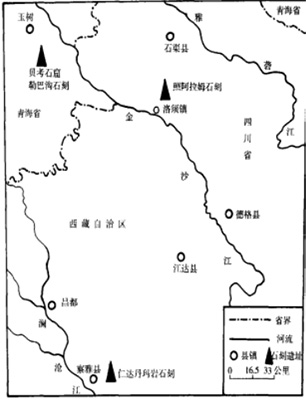

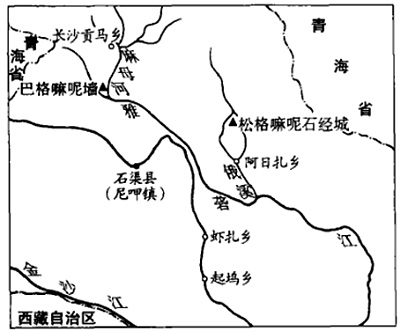

要想深入了解石渠縣的歷史文化,就必須了解石渠的地理形勢,石渠縣北起黃河發源地的巴顏喀拉山南麓,南抵沙魯里山脈的莫拉山段,西側是長江干流上游金沙江,東南面與色達縣、德格縣毗鄰。客觀地說,石渠縣海拔雖然超過了4200米,但其自然條件在青藏高原東南麓這一區域總體上算是較好的,農牧業均較為發達,且以洛須鎮代表的金沙江谷地海拔僅有3200米,灌溉、種植條件均較為優越。這些都為這一地區成為區域經濟中心奠定了基礎,也為這一地區豐富的文化遺存奠定了物質基礎。

我們一行人于7月14日下午到達玉樹巴塘機場,因初上海拔3900米的高原,雖然早有心理和生理準備,但考察團還是有成員發生了高原反應,萬幸的是在服用高原安等藥物并配合吸氧后癥狀有所緩解。高原的第一晚睡眠總是短暫的,但為了第二天的高海拔作戰,這一晚的休息又顯得彌足珍貴。

7月15日一早我們啟程趕路,剛出青海省境,高等級公路便消失了,我們只能沿著崎嶇不平的省道S307線繼續向東進發(圖4)。

從玉樹到石渠,海拔由3900米緩步躍升到4200米,起伏不算很大,大家基本沒有明顯的不適,在石渠縣城加過油后,調轉方向向南,石渠縣城南部是沙魯里山脈,最高的阿巴拉山埡口(圖)海拔4700米,到這里,周邊植被已經基本上完全被高山草甸所覆蓋,偶爾有一些田鼠在其間奔跑,顯得意趣盎然。

文物點名稱 經度 緯度 海拔高程

照阿拉姆石刻 東經98°4'4'' 北緯32°33'40'' 3703米

在接下來的幾天里,我們考察團一行人考察了吐蕃時期的一些石刻遺存,最先考察的是在石渠前往洛須鎮的路上的照阿拉姆石刻遺存(圖9),其位于在丹達村和俄巴拉村之間,照阿拉姆石刻系藏語譯音,拉姆意即仙女。相傳是在唐貞觀十五年(公元641年)文成公主進藏時,路過此地,在石壁上刻的三個菩薩像。中間為大日如來,右邊的叫帕巴先乃熱,為觀世音菩薩。左邊的叫香郎多吉,即金剛手菩薩。兩邊刻有藏漢古經文。根據圖像下的藏文題記字形結合王堯先生等學人的研究判斷,其當為公元826年吐蕃文字改革前字體,年代上限在公元755年左右,當地所傳文成公主時期似不甚準確。

文物點名稱 經度 緯度 海拔高程

白馬神山石刻群 東經97°59'45'' 北緯32°28'27'' 3298米

文物點名稱 經度 緯度 海拔高程

須巴神山石刻群 東經90°0'33'' 北緯32°28'15'' 3315米

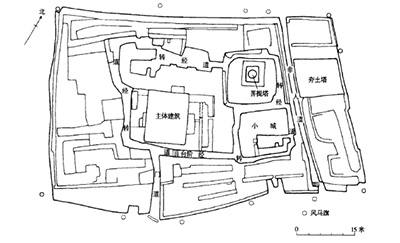

石渠縣東北阿日扎鄉的松格瑪尼石經城(圖18)也是本次考察的一處重點,松格嘛呢石經城由東、西兩部分構成(圖19),全部用刻有文字和圖像的石片層層砌筑而成。文字以咒文和祈愿文為主,圖像主要是格薩爾題材和佛教題材。

文物點名稱 經度 緯度 海拔高程

松格瑪尼石經城 東經98°37'17'' 北緯32°52'43'' 3859米

接下來,考察團在俄熱寺洛桑丹真活佛的熱情邀請下,考察了俄熱寺現存的寺院建筑和正在建設的俄熱寺寺院博物館及寺內所藏文物。俄熱寺是公元1818年由噶讓、江登巴建于朵康地區的扎溪卡草原——石渠蒙宜鄉蒙格村,距今近200年歷史,屬黃教格魯派寺院。第四世班禪洛桑曲吉堅贊曾經賜予該寺寺院封印、公文并恩賜主持貢智活佛為“如意寶大師”以及“法王”稱號同時賜予冊封文書及印章。

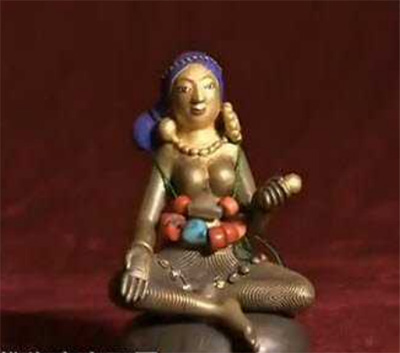

俄熱寺寺藏文物十分豐富,僅銅質佛像就有一千多尊,包括度母像,羅漢像,還有精美的繪畫唐卡,年代從12-19世紀,包含了各個時期的精品。

本次考察足跡遍布石渠縣境內金沙江、雅礱江流域新發現的吐蕃石刻,為唐蕃古道走向和路線的考證提供了新的資料,填補了青藏高原東部唐蕃古道南線重要環節的資料空白;為研究吐蕃時期佛教史、佛教藝術史、唐蕃歷史提供了十分珍貴的資料,尤其為青藏高原早期佛教本土化造像的討論提供了更為豐富的資料。其中近年所發現的吐蕃時期摩崖造像,是近年來少見的考古重大發現,已在歷史學界、考古學界和藏傳佛教美術史界引起了強烈的關注和反響。新發現的吐蕃石刻群數量多、題材豐富、價值高、保存狀況良好,這是四川省境內首次發現成片的吐蕃時期石刻,石渠縣也因此成為我國現存已發現的吐蕃時期石刻分布密集、數量最多的縣之一,“唐蕃石刻考古”也被評選為“2013全國十大考古新發現”。

本次考察,藏研所的各位同事不畏高海拔地區高寒缺氧的惡劣氣候,由始至終順利地完成了原定的考察項目,提高了業務水平,也提高了在高海拔地區考察工作的實戰經驗。為下一步我院藏傳佛教文物研究所進一步參與調查川、青、藏地區藏傳佛教文物遺存提供了強有力的實踐支撐。

部分圖片文字參考了以下論文:

1.王婷;李宏;土登若巴;建英;江聰;代兵;曾國梁;馮曉路;曾令玲;:《四川石渠縣新發現吐蕃石刻群調查簡報》 四川文物2013年06期

2.于春:《四川石渠縣洛須“照阿拉姆”摩崖石刻 》四川文物 2006年03期

3.《四川石渠發現吐蕃石刻群遺存》 光明日報2013-10-10

4. 席琳:《吐蕃時期禪定印毗盧遮那圖像與禪宗關系研究 文博2015年05期

5.羅文華; 姚軍:《四川石渠縣松格嘛呢石經城調查簡報》 文物2006年02期

6.霍巍:《青藏高原東麓吐蕃時期佛教摩崖造像的發現與研究 考古學報2011年03期

石渠

藏傳佛教

中國佛教兩大派系之一,形成于藏族地區,發展、傳播于藏、蒙、土、裕固、納西等少數民族地區,是具有民族地方特色的佛教。 7世紀佛教傳入西藏,松贊干布、赤松德贊等幾代贊普支持佛教,翻譯佛經,創建桑耶寺,佛教有了初步發展。 9世紀中葉,朗達瑪上臺興苯滅佛,佛教受到毀滅性打擊。10世紀后期佛教又從阿里和多康地區復興,根據不同的佛法傳承,形成寧瑪、噶丹、薩迦、噶舉等眾多教派。元朝以后,薩迦派、噶舉派、格魯派在中央政府扶持下曾先后取得西藏地方政教合一的統治權。藏傳佛教中有由《丹珠爾》、《甘珠爾》兩部分組成的藏文《大藏經》,其寺院組織嚴密,學經制度健全,修行上“顯密并重”。以無上瑜伽部密法為最高最深之法。

故宮研究院

2013年10月23日成立的故宮研究院是以開放的學術胸襟、創新的機制接納國內外學術界熱心于故宮學術研究的人才,與院內的專家學者共同構建的高端學術研究平臺。故宮研究院成立后,將深入開展對明清宮廷文化和院藏文物、檔案的研究,組織實施國家和我院的重大科研課題項目,搭建兩岸故宮的科研合作平臺,在國內外積極開展博物館館際之間和與高等院校以及科研院所的學術合作與交流,不斷培植新生的學術力量,以此全面帶動學術研究、展覽和出版等工作的可持續發展,努力成為文博界學術研究的重鎮。

故宮研究院下設一室一站四所五中心,即研究室、博士后科研工作站、故宮學研究所、考古研究所、古文獻研究所、明清檔案研究所和《故宮博物院院刊》編輯部,并聯系故宮博物院的古書畫研究中心、古陶瓷研究中心、明清宮廷史研究中心、藏傳佛教文物研究中心、古建筑研究中心,在我院初步形成覆蓋全面、專業突出和梯次完備的學術團隊。

金沙江

金沙江,其為長江之上游,發源自青海,流入云南境內始稱金沙江。

黃河

黃河,中國的第二大河,起源于青海省,在山東省北部匯入渤海,全長5464公里,流域面積75.24萬平方公里。

長江

長江,中國第一大河,發源于青海省,流至上海入東海,全長6,300公里,流域面積180萬平方公里。因江上風帆及眾多名勝古跡點綴其間,故有“歷史畫廊”之稱,為詩人和畫家們常用的創作題材。

菩薩

菩提薩埵之略稱,為十界之一。即指以智上求無上菩提,以悲下化眾生,修諸波羅密行,于未來成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圓滿、勇猛求菩提者。

文成公主

文成公主(?— 680年),唐朝宗室女。貞觀十四年(640年),吐蕃贊普松贊干布派使者至長安求婚,唐太宗慨然應允將文成公主嫁給松贊干布。貞觀十五年( 641年)公主赴藏完婚。文成公主知書識禮,博學多才。她在入藏時帶去了樂隊和許多工匠、家具、綢緞、經籍、谷物種子等,使中原的生產技術、科學知識陸續傳入吐蕃,在溝通漢藏兩族人民情誼,促進中原和藏區在政治、經濟、文化、宗教等方面的交流起了積極作用。后世藏族人民對她十分崇敬,大昭寺內塑有她的塑像,大昭寺前的公主柳傳說是她親手所栽,她的事跡在藏族民間家喻戶曉。

絡腋

原為古印度男子的一種服飾,《大唐西域記》卷二中便有“橫腰絡腋”的記載,后為佛教所吸收,成為佛像的一種裝束形式。絡腋既有用絲或布制成的,也有用獸皮制成的,一端搭于肩部,從身前繞過,束于另一側腰間。

結跏趺坐

又稱全跏坐,正跏坐,是各種佛像中最常見的一種坐法。結砌趺坐的姿式是以左右兩腳的腳背置于左右兩股上,足心朝天。佛教認為這種坐法最安穩,不容易疲勞,且身端心正。相傳釋迎牟尼在菩提樹下進入禪思,修悟正道,采用的就是這種坐姿。

浮雕

在平面上雕出凸起的紋飾或物象的一種雕塑。按凸起高度的不同,可分為高浮雕、深浮雕、淺浮雕等,也有幾種雕刻技法結合使用的形式,多見于高精繁雜的雕刻作品。

明妃

明妃約有二義:一以教理,所謂能破愚闇煩惱故曰明,能生一切之功德故曰妃,即陀羅尼之別稱;二指佛或本尊悲智雙運之配偶,是智慧之象征,亦可稱佛母,通常在與本尊一同出現時稱明妃,以側重其主尊之法侶的神格身份。藏傳佛教中如五方佛大日如來之明妃金剛界佛母、阿閦佛之明妃佛眼佛母、寶生佛之明妃無我佛母、無量壽佛之明妃白衣佛母、不空成就佛之明妃救度佛母等較為常見。

金剛薩埵

金剛薩埵,主一切如來金剛法印,經中謂為一切眾生菩提心之本,以其心性堅固如金剛故名,也稱金剛菩薩、金剛心菩薩等,其與顯宗之普賢菩薩異名而同體。教典中謂密宗之發生即自龍樹菩薩親受金剛薩埵之傳授而始。密宗普遍認為修習金剛薩埵法門可止一切惡念,能破一切煩惱,能生無量福智,尤其修行密法者須供奉金剛薩埵,習誦其咒語,如此則修行者在修法中偶有失誤亦不會為諸尊護法等所責罰,因此各派皆視之為本尊加以供奉、修持。

說法

說法即宣說佛法,以化導利益眾生。與說教、說經、演說、勸化、唱導等同義。

格魯派

藏傳佛教主要的教派之一。“格魯”意為善規,因該派主張僧人應嚴守戒律和修行次第而得名,亦俗稱“黃帽派”、“黃教”。該派奉宗喀巴大師(1357--1419年)為開派祖師。永樂七年(1409年)正月,宗喀巴在帕竹地方政權的支持下,于拉薩大昭寺舉行了萬人祈愿法會,同年又在拉薩東北興建甘丹寺,并自任住持,是為格魯派形成之標志。后西藏之達賴、班禪及內、外蒙古之章嘉、哲布尊丹巴等四大活佛轉世系統皆屬格魯派。該派教理上繼承阿底峽所傳之龍樹的中觀思想,主張緣起性空。修習上止觀并重,尤其強調戒律為佛教之本。此一派至明清時漸為西藏佛教之正統,并為朝廷所重,一直掌管西藏地方政教大權。

羅漢

梵文Arhat的音譯阿羅漢之簡稱。又譯為“應真”,或又稱“尊者”,是釋迦牟尼的弟子,小乘教修行的最高果位。羅漢受佛之囑,常住世間,守護佛法,“得一切世間諸天人供養”。 羅漢像最初是依照佛教經典所造,侍立在釋迦兩側的比丘(和尚)像,即阿難、迦葉。后又創造出十六、十八和五百羅漢像,有木雕、泥塑、石刻,以及銅和鐵的金屬鑄造,也見于繪畫和織繡。 南朝梁天監時畫家張僧繇曾畫十六羅漢,見《宣和畫譜》。自唐初玄奘譯出《法住記》,十六和十八羅漢像逐漸盛行。傳唐代盧楞伽畫有十六應真,五代貫休和張玄都曾畫十八羅漢像。杭州煙霞洞五代時有十六羅漢像,經宋人添加了神僧和布袋和尚(俗稱大肚彌勒)。寺廟中也盛行十八羅漢像的供奉。

唐卡

亦稱布畫,是西藏特有的藝術作品。可以彩畫、刺繡、堆綾等多種藝術手法創作。彩畫作品使用礦、植物顏料,調以動物膠、牛膽汁等,以保持色澤鮮艷,久不褪色。作品四周鑲以錦邊,上下貫以木軸,以便于懸掛供奉和宣講。題材有佛、菩薩、佛母、護法金剛、高僧、祖師傳記等,現代作品也有反映民間風俗者。其形式一般為方形,尺寸小至一尺,大至一丈或幾丈見方。

造像

又作造象。古時為生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁間鐫石成佛像,亦有以金屬鑄造佛像者。所造佛像稱之為造像。

考古學

考古學屬于社會科學,是歷史科學的重要組成部分。考古學是根據古代人類在各種活動中所遺留下來的遺跡、遺物來研究古代社會歷史的一門科學。

禪定印

是以雙手仰放下腹前,右手置于左手上,兩拇指的指端相接。這一手印表示禪思,使內心安定之意。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮