本次講座“王希孟與《千里江山圖卷》”是余輝研究員關于古代書畫與圖像史研究的系列成果之一。結合大量宋代書畫、歷史文獻等史料,揭示了王希孟個人生活與創作經歷、《千里江山圖》卷與宋代畫風之間的關系等重要問題。

圖1 余輝研究館員做學術講座

一、《千里江山圖》卷的真偽

主講人從史學研究方法論的角度談起,與聽眾分享了如何將文字史料與圖像史料相結合,在適當的歷史底線范圍內探究史實的經驗與方法。并利用畫卷材料分析、微痕分析、裝裱方式、原作數碼放大等技術手段,駁斥了曹星原關于《千里江山圖》是梁清標偽作的觀點。

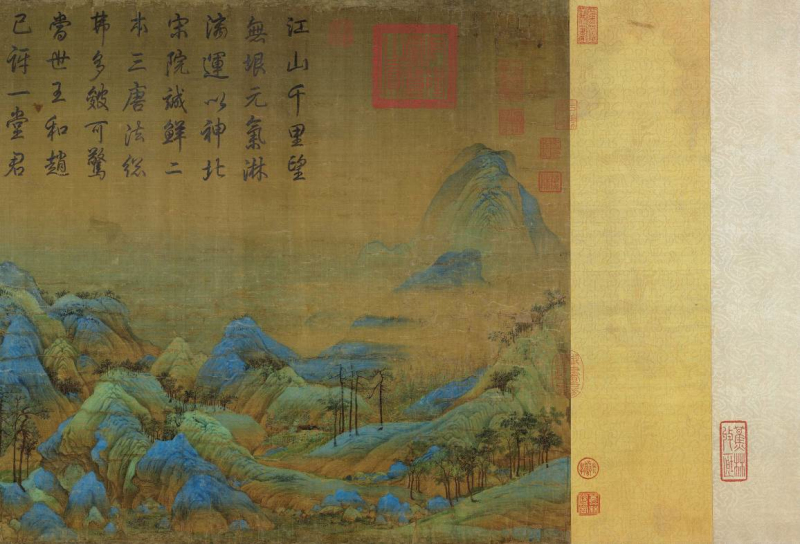

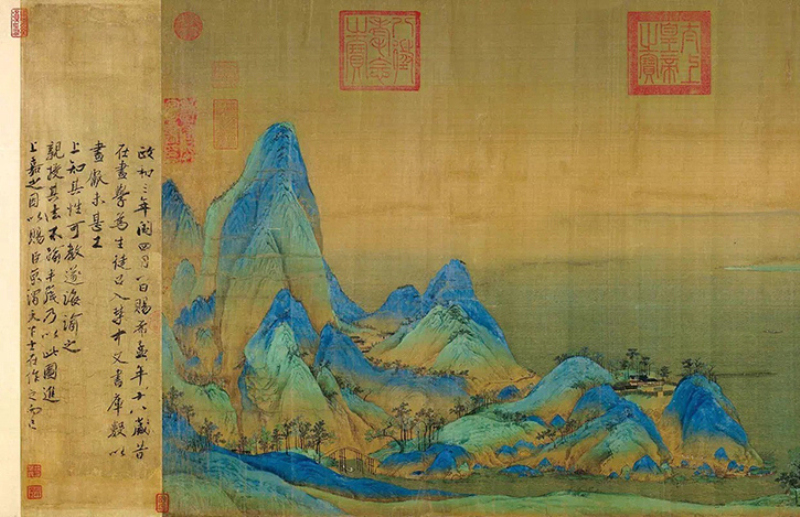

北宋末天才畫家王希孟的青綠山水《千里江山圖》卷(以下簡稱《千》卷),系絹本,縱51.5厘米、橫1191.5厘米,幅上無作者名款,卷尾蔡京的跋文言及此圖作者為“希孟”,該圖被乾隆皇帝著錄在《石渠寶笈·初編》里。1922年,溥儀以賞賜溥杰的名義盜出宮。抗戰勝利后,該圖失蹤。解放初在北京的文物市場露面,被古董商所獲,移交文化部文物事業管理局(今國家文物局),1953年撥交故宮博物院。

圖2 北宋 王希孟 《千里江山圖》 故宮博物院藏

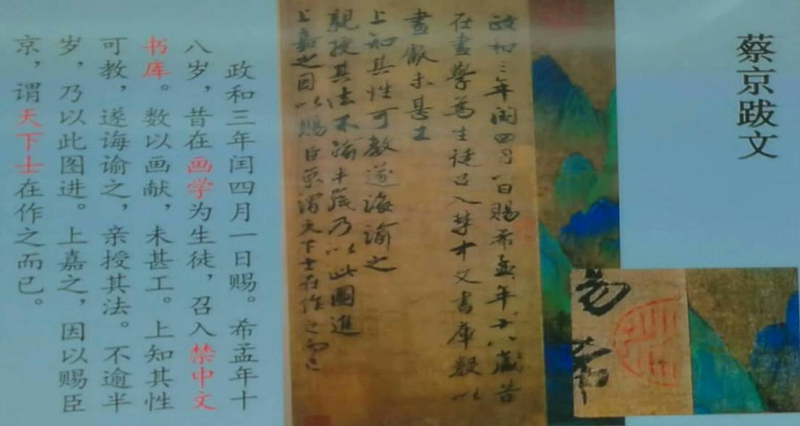

主講人以蔡京題《千》卷的跋文作為直接材料,以蔡京和徽宗的活動作為間接材料,輔以徽宗御賜的一批宮絹為物證,初步考證出王希孟在北宋末復雜的朝廷內斗中的人生際遇。通過跋文可將希孟的生平分為:入讀畫學、就職文書庫、獲宋徽宗賜教三個時期。并推測出希孟家庭出生為“士”,約13歲時受品官舉薦,入讀于學制三年的皇家畫學。結業后因未通過考試或未得高官推薦,沒能進入翰林圖畫院,轉赴金耀文書庫抄寫檔案。希孟在這里每天的工作就是“用大紙做長卷”,不停地抄寫檔案。這時練就的“長卷抄功”,某種程度來看反倒有助于日后希孟把控長卷作畫的基本功。政和二年,蔡京被宋徽宗召回京師,重任宰相。希孟也迎來了人生的專機,獲宋徽宗賜教,繪成《千》卷。根據蔡京的記載,他收到這件作品時,希孟已經18歲了,在不到半年的時間里畫完了這幅長卷,再加上裝裱、呈上的時間,希孟作畫的時候也就17歲。據主講人推測,希孟之所以未能留名青史,或許與他當時因勞成疾,錯過封賞有關。

《千》卷作者,希孟姓什么?據清初鑒藏家宋犖《論畫絕句》所云,他姓王,畫完該圖后20出頭就離世了。這個信息,極可能來自于該卷的舊題簽。可惜在經過數次重裱之后,重要信息都遺失了。

圖3 《千里江山圖》卷蔡京題跋

三、《千里江山圖》卷經過的收藏經歷

《千》卷創作完成的次年,徽宗就將這幅巨制賜予了蔡京,這時蔡京任尚書左丞相右仆射,位高權重。待欽宗即位后,蔡氏官場失勢被貶嶺南,其財產皆被抄末,《千》卷重歸內府。金滅北宋,宋廷御府之書畫、圖籍、珍玩等,皆遭劫掠。該卷尾上部有一長方朱文印,印文是“壽國公圖書印”(白文),即金代尚書右丞相高汝礪的收藏印。南宋理宗朝《千》卷不知因何緣由重回內府,并在其卷尾鈐有“緝熙殿寶”。

入元,該卷為高僧、書法家溥光所藏,據其所跋,得知他曾賞閱近百次。溥光又名李溥光,一作普光,字玄暉,號雪庵。溥光后易主,不知何人,一直遞藏到明末清初梁清標處,其藏品中的多數流入清宮也包括此卷。1786年,乾隆重新題寫了題跋并鈐蓋了數枚收藏印。此后,嘉慶、宣統相繼在該卷上留下了“嘉慶御覽之寶”、“宣統御覽之寶”“宣統御賞”和“無逸齋精鑒璽”。

“宣統十四年十一月二十五日”也就是1923年1月11日,《千》卷被溥儀以賞賜溥杰的名義攜出紫禁城。1935年,溥儀在偽滿洲國“帝宮”主建筑旁邊,新建一幢小白樓,名曰皇宮圖書館,專門收儲從故宮盜出的金銀珠寶、珍本書畫。1945年抗戰勝利時,溥儀落荒而逃,在沈陽北陵機場被蘇軍擒獲,“小白樓”里的古董文物也被偽滿洲國憲兵哄搶而空,《千》卷也流入民間。新中國初期,這幅畫又在北京的文物市場上露面,幾經輾轉到了古董商靳伯聲的手里,后來在國家的政策影響下,他將畫作捐給國家。1953年,文化部文物事業管理局,將《千》卷撥交故宮博物院。

圖4 《千里江山圖》卷尾題跋與鈐印

四、王希孟與蔡京的關系

主講人通過對史料的細致分析,認為蔡京與王希孟之間存在密切的關系。蔡京在汴京任職期間,王希孟通常會獲得良好的際遇。而蔡京被罷官期間,王希孟無緣獲得皇帝的垂青。

根據《千》卷中畫家對仙游的熟悉度,畫家有可能在那里成長,而仙游是蔡京的家鄉,從這點出發容易使蔡京對他感興趣。而蔡京的跋文中對王希孟的生平頗為熟悉,王希孟短暫生涯中的逆順與蔡京后兩次入朝為相的起落相連,為希孟牽線者應該就是蔡京。

五、王希孟與宋徽宗的關系

宋代注重對于神童的發掘與培養,并非偶然現象。宋初,太祖設立童子科,培養童子讀書來適應世代的文化發展。自仁宗到徽宗朝,賜神童進士者有20余人。宋徽宗更在1104年,設立“畫學”,使其成為與“書學”“算學”“醫學”并立的皇家教育機構。王希孟從畫學畢業轉赴文書庫后,數次呈獻自己的作品給徽宗,徽宗覺得他畫得一般,但有潛力,便親自“誨諭之”。《千》卷很可能是徽宗交代的一個“命題作業”。該圖卷的絹為北宋上等的宮絹,其俸祿難以支付畫材所需的費用,一定是徽宗資助了他,為其提供了創作需要的鮮亮的礦物質材料。還有一個特別現象是此圖卷高度是51.5厘米,大觀政和年間的宮廷繪畫高度皆在51厘米左右,全部設色。多人使用同樣門幅的宮絹,可以推知徽宗在這一時段要提振宮廷繪畫的色彩亮度和豐富度。

六、宋徽宗命題作文《千里江山圖》卷的意義

北宋末年宮廷畫壇流行的主要是沒有設色或淡設色的風格。并初步形成了三種美學形態:1、悲天憫人的審美觀;2、蕭條淡泊的審美觀;3、豐亨豫大的審美觀。前兩種并不為宋徽宗所認可,他希望在這個時期推動工筆重彩、豐亨豫大的設色畫風。

豐亨豫大的畫風,改變了北宋早中期崇尚節儉的風尚。從正面講,徽宗的觀念對藝術門類的構思產生了積極影響,成為寫實繪畫的思想根源。1112年前后的幾年里,徽宗資助并授意王希孟及其他宮廷畫家,繪制了一批設色人物和花鳥,如徽宗的《瑞鶴圖》卷、佚名《虢國夫人游春圖》卷、佚名《聽琴圖》軸、李唐《江山小景圖》卷等,這些畫的門幅與《千》卷十分相近,很可能來自于一匹宮絹,可推知徽宗要在這個時段提振宮廷繪畫的用色技藝,建立一個屬于北宋宮廷“豐亨豫大”的審美觀。

圖5 《千里江山圖》卷相近門幅設色畫作

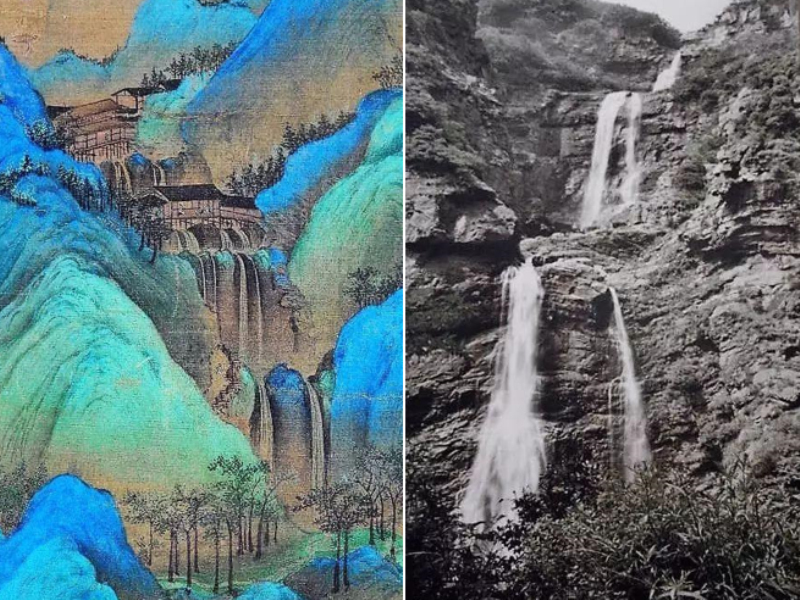

七、《千里江山圖》卷畫的是什么地方?《千》卷是一幅寫實山水畫,畫中之景沒有概念化的因素。作者少年生活之地及途經的地域必會成為取景之源。以王希孟短暫的生活經歷和當時的交通條件不可能游歷名山大川,不排除挪借他人之作的可能,只能是集中概括了少數江山勝處。自然景觀上,突兀高山佇立于江湖邊,群峰簇擁,多處出現U型山谷,左右高峰各為冰川,這是兩三百年前第四世紀冰川的地貌特征,廬山最為典型。畫中開闊的水域,水草叢生,是典型的濕地地貌,類似鄱陽湖一帶。出現多個瀑布流,最突出的是雙瀑和四疊瀑同時出現。此現象唯有福建仙游(莆田)九鯉湖才會出現,而此為蔡京的老家。人文景觀中,建筑、船舶、水車等與地域有著內在聯系,瓦房建筑較多,據傅熹年先生研究具備江南或江浙特色。畫中一處長橋為十字型建筑,傅熹年先生認為該長橋的原型極可能取自于江蘇吳江。按《千》卷中的景物,最南端的景致是閩東南的仙游,西北是贛北廬山、鄱陽湖一帶,再到吳郡,北上到開封。畫中的地域性景物距離汴京越近越清晰,越遠越模糊。這僅僅是根據《千》卷里畫家熟悉的景物和實物與王希孟十多歲的一生所見所歷作的推測而已。

圖6 《千》卷四疊瀑與江西廬山三疊瀑對比圖

八、《千里江山圖》卷的藝術影響和作用是什么?

北宋后期,形成了兩大繪畫審美觀,其一是以張擇端、朱銳等宮廷畫家“悲天憫人”的繪畫主題和樸素的表現風格,其二是以蘇軾、米芾等文人畫家“蕭條淡泊”和“平淡天真”的水墨逸趣,這與宋徽宗“豐亨豫大”的宮廷建筑不太協調。他追求富麗堂皇的屏風畫、壁畫和大軸,內容吉祥喜慶,技法求真、色彩鮮艷華貴,畫面還要求“大而全”。他編撰的《宣和畫譜·山水敘論》里開宗明義地闡明“豐亨豫大”山水畫的形態是:“岳鎮川靈,海涵地負,至于造化之神秀,陰陽之明晦,萬里之遠,可得之于咫尺間”,這是豎幅的全景式山水畫難以實現。“豐亨豫大”審美觀與山水構圖是相配套的,即取景廣大遠闊,綿延不斷。1110年前,徽宗完成了《雪江歸棹圖》卷,橫向展開了北國雪景江山,王希孟受到此圖的激勵,在構圖上延續了該卷的綿延式布局,他進一步抬高了視線,擴大了視域。

客觀地說,勞民傷財的各類“豐亨豫大”的營造工程加速了北宋的滅亡,但其審美意識卻是在北宋末宮廷建立了一個新的繪畫審美觀,留下一批文化財富。用大青綠作山水畫是徽宗朝宮廷繪畫十分重要的藝術突破,徽宗“誨諭”王希孟畫《千》卷,從某種意義上說,是為了提振青綠山水特別是要開創大青綠山水的繪畫語言,以體現“豐亨豫大”在山水畫用色的觀念并形成完整的審美體系。宋徽宗選擇王希孟來實現這個藝術突破,似有所考慮,王希孟除了在畫學受到過基本訓練后,幾乎是一張白紙,極易領會并實現徽宗的意圖。他敢于大量使用石青,且與石綠相和諧,這在以往是極為少見的,相信這是他的觀山所得:蒼翠蔥郁之山,近則呈綠,遠則顯青,原因是空氣的厚度改變了遠處山林的本色,畫家繼承前人用色之法,概括提煉出青綠二色。

該卷解決了山水長卷的布局問題和青綠山水的用色問題。某種意義上說,是徽宗為振興青綠山水特別是開創大青大綠的繪畫語言,選擇王希孟實現此藝術突破。此后,青綠設色成為元代文人畫家的重要藝術語言,但明清時期被民間畫家特別是蘇州地區的畫家接納。

圖7 講座現場照片

余輝研究館員結合圖像和文獻,旁征博引,講解細致入微。聽眾提問踴躍,現場氣氛熱烈。講座結束后,多位聽眾意猶未盡,與余輝研究館員就《千里江山圖》卷的其他問題繼續交流學習。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮