受國家文物局委托,故宮博物院故宮學院于8月18日-9月1日承辦了官式古建筑木構保護與木作營造技藝培訓班。繼去年舉辦同主題培訓班之后,受到業界較好反響與較高呼吁,今年再次圍繞“官式古建筑木構保護與木作營造技藝”,故宮學院開門辦班,為全國文博系統培養古建人才。培訓班30余名學員來自全國17個省市古建筑研究、保護與修繕單位的一線,具有管理、設計、施工、質量監督等方面的經驗。

(1)開班儀式

8月18日上午舉行了簡短而隆重的開班儀式。故宮博物院院長單霽翔、國家文物局副局長顧玉才、故宮博物院副院長宋紀蓉、人事司副司長彭冰冰等領導以及部分授課專家與全體學員出席開班典禮。單霽翔院長在講話中,論及故宮博物院擁有全世界最大的木結構宮殿建筑群,自2002年起進行系統的整體保護修繕工程,積累了很多理論與實際的體會和經驗,面臨很多保護與利用的挑戰。同時介紹了故宮學院開展的培訓工作以及故宮研究院所搭建的故宮整體學術框架,教學相長,藉培訓班之機與全國各地的文博同行共同交流、提供經驗,又促進了故宮對于自身的回顧與檢視。故宮博物院研究館員張克貴代表授課教師發言。國家文物局副局長顧玉才在講話中,談到目前中國官式古建筑營造技藝人才斷檔、青黃不接的現狀,認為故宮博物院依托其古建筑群,是古建筑保護與技藝傳承的絕好的研究對象與實踐場所。故宮學院承辦此次培訓班,也體現出其開放的姿態,搭建與業界交流互助的平臺。

(2)專題授課

此次培訓班內容涵蓋了官式古建筑的研究源流、保護原則與理念、基本知識等理論內容,同時結合故宮大高玄殿、重華宮、建福宮花園、倦勤齋、符望閣等處殿座以及頤和園德和園-樂壽堂、排云殿-佛香閣區域的若干保護工程,呈現了明清官式古建筑的木作知識與和傳統技藝,論及與工程實例相關的若干環節,如測繪、勘察、設計、保護修繕技術以及施工、檔案記錄、質量掌控等方面展開系統培訓。培訓形式以理論授課、交流討論、木作實踐與現場教學相結合,兼備歷史沿革、理念和方法、案例與實操,以使學員們系統地了解官式古建筑木構保護及木作營造技藝的歷史脈絡與發展現狀,建立對官式古建筑的科學理念與全面認知,激發其關于古建筑遺產保護與修繕的問題意識和理性思考。

培訓班的授課教師陣容覆蓋面廣,盡可能匯集了故宮博物院與高等院校、科研院所、其他文博單位相關領域的資深專家學者。不僅學術各有專攻,且有較為豐富的實踐經驗和教學經驗。單霽翔院長進行第一講授課,題為《保養、呵護、守望、傳承——走中國特色古建筑保護之路》。論及古今、中外,以故宮博物院為實例詮釋了“為什么中國古建筑一定要維修”和“怎么修中國古建筑”的問題,著重從“保養”、“呵護”、“守望”和“傳承”四個方面全面介紹了故宮古建筑保護的歷程與思考,深度并有針對性地詮釋了“走有中國特色古建筑保護之路”的理念。基于故宮博物院所擁有規模宏鉅的古代宮殿建筑群及其作為中國第一批世界文化遺產和觀眾量居首位的博物館這樣的獨特文化身份集合,故宮古建筑保護的文化使命和歷史責任是獨一無二的,故宮古建筑的維修工程絕不是一般的建筑施工工程,而是建立在充分科學研究基礎上的充滿智慧的文化傳承工程。培訓班的首場授課,讓學員們充分體味到主講人對故宮的濃厚情感、對古建筑保護投入的熱情,以及深刻的創見與高屋建瓴的思考。

之后的課程有:中國紫禁城學會常務副會長晉宏逵講授《故宮保護維修工程與國際社會的互動》、中國林科院木材工業研究所研究員、博士生導師姜笑梅講授《古建筑用木材構造、性質及其應用要求》、國家文物局專家組成員、中國文化遺產研究院教授級高級工程師張之平講授《中國木結構古建筑的保護修繕(以勘察設計為主)》、故宮博物院研究館員張克貴講授《故宮明代官式建筑大木結構》、故宮博物院研究館員李永革講授《清官式古建筑傳統木作營造技藝的傳承與保護》(上、下)、故宮博物院研究館員王時偉講授《倦勤齋的價值評估及保護原則》、頤和園副園長叢一蓬講授《頤和園保護性修繕》、故宮博物院高級工程師郭建橋講授《古建木結構傳統做法中的一些基本“規矩”》、故宮博物院高級工程師夏榮祥講授《官式古建筑木構營造技藝》、故宮博物院高級工程師、工程管理處處長尚國華講授《故宮古建筑維修工程中的木構修繕實例》、北京市文物局古建工程師、副處級調研員王乃海講授《文物建筑保護修繕工程質量掌控》、清華大學建筑學院副教授劉暢講授《文物建筑測繪與勘查》、北京大學考古文博學院副教授徐怡濤講授《建筑形制考古學視角下的明清官式建筑研究》以及北京國文琰信息技術有限公司高級工程師鄭宇講授《文物保護維修工程資料檔案》。

授課教師單霽翔院長

授課教師晉宏逵先生

授課教師姜笑梅女士

授課教師張之平女士

授課教師張克貴先生

授課教師李永革先生

授課教師王時偉先生

授課教師郭建橋先生

授課教師夏榮祥先生

授課教師尚國華先生

授課教師王乃海先生

授課教師劉暢先生

授課教師徐怡濤先生

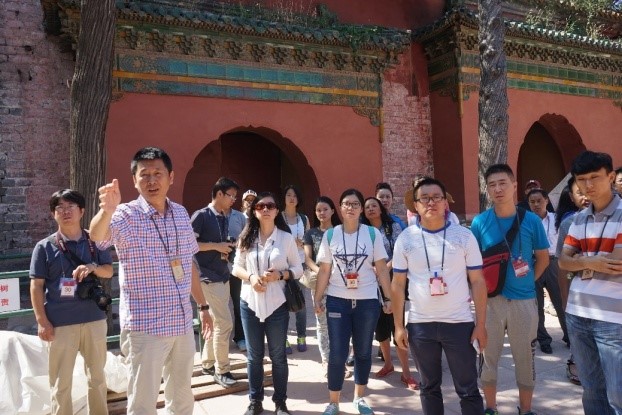

(3)現場教學

培訓班的現場教學是讓學員建立對于官式古建筑木構保護與營造技藝直觀認識和體驗的有效方式,是室內授課的有效補充。實地踏訪古建筑現場和保護修繕工地一線,讓學員在教學現場近距離觀察不同時期的官式古建筑,對照實物進行型制分析與做法比較,就相關問題提出思考與提問;約請相關領域的專家進行現場授課,并將課堂的理論聯系實際的問題予以呈現。此期現場教學主要在故宮的部分未開放區域如倦勤齋、符望閣、重華宮、建福宮花園、大高玄殿和頤和園德和園-樂壽堂、排云殿-佛香閣區域等處展開。

(4)木作實踐

為了更好地進行木作演示和實操,培訓班專門在修繕技藝部院內架設了木匠的工作臺。李永革老師親自展示了各種的常用木作工具,如斧、錛、鑿、鋸、刨、錘以及彎尺、墨斗、劃扦等,生動地詮釋了“大木匠的語言”。一邊進行演示,一邊解釋了官式作法中的尺寸要求、制作規矩和口訣心法。此外,學員們進行了拼裝斗拱的訓練,以宋式和清式兩種為例,近距離接觸斗栱這一中國古建筑最有特色的構件。對于斗栱構造的熟知可以說是官式建筑木構知識的必修課和基礎課。老師進行了詳解,學員們均上手練習拆裝,加深了記憶和直觀認識。學員們普遍感到,了解官式古建筑營造基本操作規則是文物建筑保護一線工作者的基礎課,對于工程管理、設計和施工都是必不可少的。

(5)結業儀式

結業儀式由宋紀蓉副院長主持。中國紫禁城學會常務副會長晉宏逵在代表授課教師的講話中,提出四個方面的思考。一是如何理解文物保護理論的問題。在從“文物保護”邁向“文化遺產保護”的新時期,遺產保護理論的指導意義和重要性不可忽視。遺產保護理論的形成與不同國家和地域的遺產保護史息息相關,所以,要研讀一些遺產保護史的著作。二是如何理解文物保護技術與傳統技藝之間關系的問題。傳統技藝是我國非常珍貴和豐富的非物質文化遺產,技藝本身是需要傳承的。故宮的古建筑本身就是用傳統技藝建造、并保存至今的。但必須意識到,今天的遺產保護與封建時代的古建修繕目的是不同的,遺產保護的目的是保存歷史價值,使之傳流久遠。鑒于此,在遺產保護理念的支持下,傳統技藝肯定要有所改變。三是官式建筑與地方建筑作法的關系。因為歷史上地方性和等級性的差異,官式建筑和地方建筑是兩類差異性很大的建造體系。對于今天的遺產保護來說,社會等級不存在了,但有地方性特征保存的問題。應該認識到,官式建筑技藝是中國古建筑中特殊的門類,中國古建筑研究史的開端就是始于對官式建筑技藝的發掘。但同時,梁思成、劉敦楨先生等前輩已經注意到對地方工藝和技術的探索。今天我們學習官式技藝,并不是說要移植、模仿到地方;而是通過了解、分析官式建筑來啟發對于地方建筑作法的發掘、傳承、分析和應用。發掘、傳承地方建筑營造技藝,這是一個豐富多彩、大有可為的領域。四是古建工程對于木作營造技藝傳承的重要性。木作營造技藝傳承是很重要的問題,其特征決定了傳承的路徑。傳承要通過工程團隊的實踐,要有相當的工程規模和實踐的積累。更重要的是,對于遺產保護的管理者來說,一定要注重對于工程技術的了解,這是做好科學管理必不可少的環節。結業儀式最后,領導與專家為學員們頒發了結業證書,為此期培訓班劃上了圓滿的句號。

(陳瑞/文 張云天 黃斐 陳瑞/攝)

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮