吳昌碩是近現(xiàn)代最為重要的書(shū)畫(huà)家、篆刻家之一,在藝術(shù)上是傳統(tǒng)與現(xiàn)代交匯點(diǎn)上坐標(biāo)式的代表人物,是承古開(kāi)今的藝術(shù)大師。清道光二十四年(1844),吳昌碩出生在浙江省湖州安吉縣,一生歷經(jīng)道光、咸豐、同治、光緒、宣統(tǒng)數(shù)朝,再入民國(guó),卒于1927年,終年八十四歲。吳昌碩一生名號(hào)頗多,初名俊、俊卿,中年后署名蒼石、昌石、昌碩,別號(hào)有缶廬、苦鐵、老缶、缶道人、石尊者、破荷亭長(zhǎng)、五湖印丐等,七十歲后又署聾公、大聾等等。

吳昌碩的藝術(shù)創(chuàng)作自金石篆刻入手,對(duì)《石鼓文》書(shū)法的畢生探索,成就了吳昌碩的篆書(shū)藝術(shù),并且在臨學(xué)的過(guò)程中能夠做到食古出新,形成自我面目,獨(dú)步一時(shí)。吳昌碩四十歲后方始學(xué)畫(huà),他用書(shū)法的語(yǔ)言刷新了大寫(xiě)意的筆墨,成就了大寫(xiě)意花卉的藝術(shù)高峰,他融古開(kāi)今,博采眾長(zhǎng),顯示了開(kāi)放和博學(xué)的藝術(shù)態(tài)度。

吳昌碩生活的時(shí)代正是傳統(tǒng)藝術(shù)走向近現(xiàn)代的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時(shí)期,他的作品既有對(duì)傳統(tǒng)的繼承,又吸收了當(dāng)時(shí)社會(huì)背景下特有的商業(yè)氣息和時(shí)代精神,形成雅俗兼?zhèn)涞乃囆g(shù)風(fēng)貌。吳昌碩的藝術(shù)在當(dāng)時(shí)即獲得極大聲譽(yù),影響廣泛。吳昌碩的藝術(shù)成就對(duì)近現(xiàn)代畫(huà)壇的格局和流變起到了決定性的作用,予后世以深遠(yuǎn)影響。

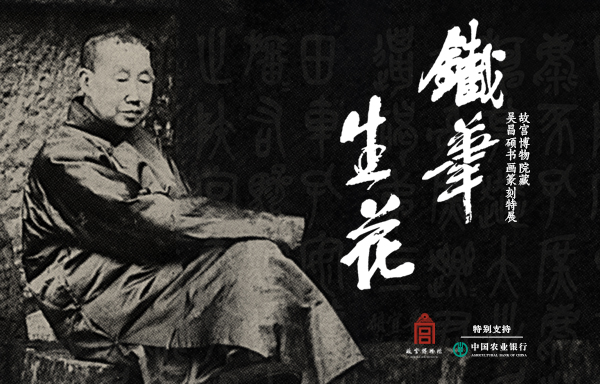

首次舉辦吳昌碩個(gè)人藝術(shù)展

故宮博物院現(xiàn)藏有吳昌碩書(shū)法、繪畫(huà)、篆刻作品二百余件。作品創(chuàng)作時(shí)間跨越四十載春秋,涵蓋吳昌碩四十多歲至去世前不久的各個(gè)階段,時(shí)代連續(xù),題材豐富,形式多樣,較為全面地呈現(xiàn)了吳昌碩的藝術(shù)發(fā)展軌跡和淵源脈絡(luò)。本次展覽集合繪畫(huà)、書(shū)法、篆刻三類(lèi)作品百余件,展示吳昌碩多方面的藝術(shù)成就。

展覽通過(guò)四個(gè)單元,分別從吳昌碩繪畫(huà)的藝術(shù)淵源,大寫(xiě)意的繪畫(huà)風(fēng)格,交游與影響,以及書(shū)法篆刻四個(gè)方面呈現(xiàn),突出表現(xiàn)吳昌碩最具特色的畫(huà)風(fēng)和富有生命力的筆墨,展現(xiàn)這位藝術(shù)大師開(kāi)放進(jìn)取的博大胸懷以及對(duì)時(shí)代變遷的積極融入。第一單元為“融古開(kāi)今”,充分發(fā)揮故宮館藏優(yōu)勢(shì),將吳昌碩的作品與明清多位繪畫(huà)大家的作品同時(shí)展出,例如明代陳淳、徐渭,清代八大、李鱓、趙之謙、任伯年等人的作品,與吳昌碩作品進(jìn)行直觀對(duì)比,體現(xiàn)吳昌碩對(duì)前輩寫(xiě)意花卉技法的繼承以及對(duì)同時(shí)代畫(huà)家的吸收。第二單元“缶廬花香”,展品打破以往以創(chuàng)作年代為序的陳列慣例,以四季花卉為表現(xiàn)主題,選取吳昌碩作品中各季的代表花卉,并穿插一些節(jié)令題材,以豐富的畫(huà)面內(nèi)容最大限度地展示吳昌碩的繪畫(huà)面貌和藝術(shù)風(fēng)格。使觀眾在吳昌碩的大寫(xiě)意世界里品四季輪轉(zhuǎn),賞花落花開(kāi)。第三單元“石交傳馨”,表現(xiàn)吳昌碩的藝術(shù)交往活動(dòng),既有吳昌碩與他人的合畫(huà)作品,也展出了陳師曾、陳半丁、齊白石等受吳昌碩影響的后代大師的作品。第四單元“鐵筆柔毫”,集中展示吳昌碩作為詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印四絕的藝術(shù)大師,在篆刻和書(shū)法方面的藝術(shù)成就。

本次展覽中的《桃宴酒壇圖》以及吳昌碩為故宮博物院第二任院長(zhǎng)馬衡題寫(xiě)的“凡將齋”匾額,都是經(jīng)裝裱修復(fù)后首次展出。此外,北京畫(huà)院借展了吳昌碩為齊白石題寫(xiě)的潤(rùn)格及白石畫(huà)集等手跡;浙江省博物館友情出借任伯年繪吳昌碩畫(huà)像兩幅,和帶有金石全形拓的《鼎盛圖》一幅,為展覽更添光彩。舉辦吳昌碩個(gè)人的書(shū)畫(huà)、篆刻藝術(shù)展在故宮博物院是為首次,對(duì)廣大觀眾了解吳昌碩的藝術(shù)人生有一定的幫助,同時(shí)豐富了故宮藏近現(xiàn)代書(shū)畫(huà)的展覽類(lèi)型。

此外,雕塑家劉恒甫先生為此次特展創(chuàng)作了《梅蘭竹菊》四幅具有當(dāng)代意識(shí)的木雕作品,以此向這位前輩大師致敬。

文華殿書(shū)畫(huà)館正式啟用

2018年,故宮博物院的展覽迎來(lái)新的提升和改變,以“藝術(shù)向新”為目標(biāo)追求,力求在“文化+”的道路上做出新的嘗試,帶給觀眾全新的體驗(yàn)與感受。專(zhuān)館方面,珍寶館、鐘表館、陶瓷館、書(shū)畫(huà)館將于今年全面改陳,武英殿與文華殿展示功能對(duì)調(diào),武英殿變?yōu)樘沾绅^,文華殿成為書(shū)畫(huà)館。此次吳昌碩書(shū)畫(huà)篆刻特展的開(kāi)幕,標(biāo)志著故宮文華殿書(shū)畫(huà)館的正式啟用。

文華殿始建于明初,位于外朝協(xié)和門(mén)以東,與武英殿東西遙對(duì)。因其位于紫禁城東部,并曾一度作為“太子視事之所”,“五行說(shuō)”東方屬木,色為綠,表示生長(zhǎng),故太子使用的宮殿屋頂覆綠色琉璃瓦。文華殿初為皇帝常御之便殿,明天順、成化兩朝,太子踐祚之前,先攝事于文華殿。后因眾太子大都年幼,不能參與政事,嘉靖十五年(1536年)仍改為皇帝便殿,后為明經(jīng)筵之所,建筑隨之改作黃琉璃瓦頂。嘉靖十七年(1538年),在殿后添建了圣濟(jì)殿。明末李自成攻入紫禁城后,文華殿建筑大都被毀。清康熙二十二年(1683年)始重建,其時(shí)武英殿尚存,因此“一切規(guī)橅殆依明制為之”。乾隆年間,在圣濟(jì)殿遺址上修建了文淵閣。明清兩朝,每歲春秋仲月,都要在文華殿舉行經(jīng)筵之禮,講習(xí)“四書(shū)五經(jīng)”。明清兩朝殿試閱卷也在文華殿進(jìn)行。此外,明代設(shè)有“文華殿大學(xué)士”一職,以輔導(dǎo)太子讀書(shū)。清代,文華殿大學(xué)士的職掌變?yōu)檩o助皇帝管理政務(wù),統(tǒng)轄百官。

故宮博物院院長(zhǎng)單霽翔介紹,此次專(zhuān)館改陳,嚴(yán)格量化各類(lèi)保護(hù)文物古建本體與展出珍貴書(shū)畫(huà)類(lèi)文物的技術(shù)指標(biāo),并與展示效果達(dá)到整體和諧。展廳本身,最大限度保留原有天花與地磚,新增加的頂部照明,明亮而柔和地展現(xiàn)展廳的頂部空間。溫控系統(tǒng)采用航天科技,以泵驅(qū)兩相流體回路輔以末端精確配風(fēng)的控溫方式,保證珍貴書(shū)畫(huà)文物的展出安全。展廳內(nèi)所有設(shè)備均為裝配式,安裝后可逆向拆卸,無(wú)損古建。為文華殿展廳量身訂制的書(shū)畫(huà)文物展柜,較原先的書(shū)畫(huà)展柜相比,在照度、濕度、環(huán)保、安全等方面都有性能提升。

他表示,隨著“原狀陳列是重點(diǎn)、專(zhuān)館展覽是特點(diǎn)、臨時(shí)展覽是亮點(diǎn)、年度大展是熱點(diǎn)”的展覽特色的深化,故宮博物院的各類(lèi)展覽將以更加豐富多元的形式、精彩獨(dú)特的內(nèi)容,向社會(huì)公眾傳遞故宮文化信息,講好故宮故事。

《故宮藏吳昌碩書(shū)畫(huà)全集》首發(fā)

為配合此次展覽,故宮出版社出版了《故宮藏吳昌碩書(shū)畫(huà)全集》。在展覽開(kāi)幕式上,故宮博物院院長(zhǎng)單霽翔、常務(wù)副院長(zhǎng)王亞民,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)周慕冰、行長(zhǎng)趙歡、副行長(zhǎng)郭寧寧,人民日?qǐng)?bào)社副社長(zhǎng)張建星共同為新書(shū)揭幕。故宮博物院副院長(zhǎng)任萬(wàn)平主持展覽開(kāi)幕儀式。《北京青年周刊》主編徐蓓、著名雕塑家劉恒甫等參加開(kāi)幕活動(dòng)。

圖書(shū)館

圖書(shū)館

視聽(tīng)館

視聽(tīng)館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)