中和殿平面呈正方形,面闊、進(jìn)深各為3間,四面出廊,金磚鋪地,建筑面積580㎡。屋頂為單檐四角攢尖,屋面覆黃色琉璃瓦,中為銅胎鎏金寶頂。殿四面開(kāi)門(mén),正面三交六椀槅扇門(mén)12扇,東、北、西三面槅扇門(mén)各4扇,門(mén)前石階東西各一出,南北各三出,中間為浮雕云龍紋御路,踏跺、垂帶淺刻卷草紋。門(mén)兩邊為青磚檻墻,上置瑣窗。殿內(nèi)外檐均飾金龍和璽彩畫(huà),天花為瀝粉貼金正面龍。殿內(nèi)設(shè)地屏寶座。

中和殿門(mén)窗的形制取自《大戴禮記》所述的“明堂”,避免了三座大殿的雷同。

明清兩朝,太和殿舉行各種大典前,皇帝先在中和殿小憩,并接受執(zhí)事官員的朝拜。凡遇皇帝親祭,如祭天壇、地壇,皇帝于前一日在中和殿閱視祝文,祭先農(nóng)壇舉行親耕儀式前,還要在此查驗(yàn)種子和農(nóng)具。皇太后上徽號(hào),皇帝在此閱視奏書(shū)。玉牒告成,恭進(jìn)中和殿呈御覽,同時(shí)要舉行隆重的存放儀式。

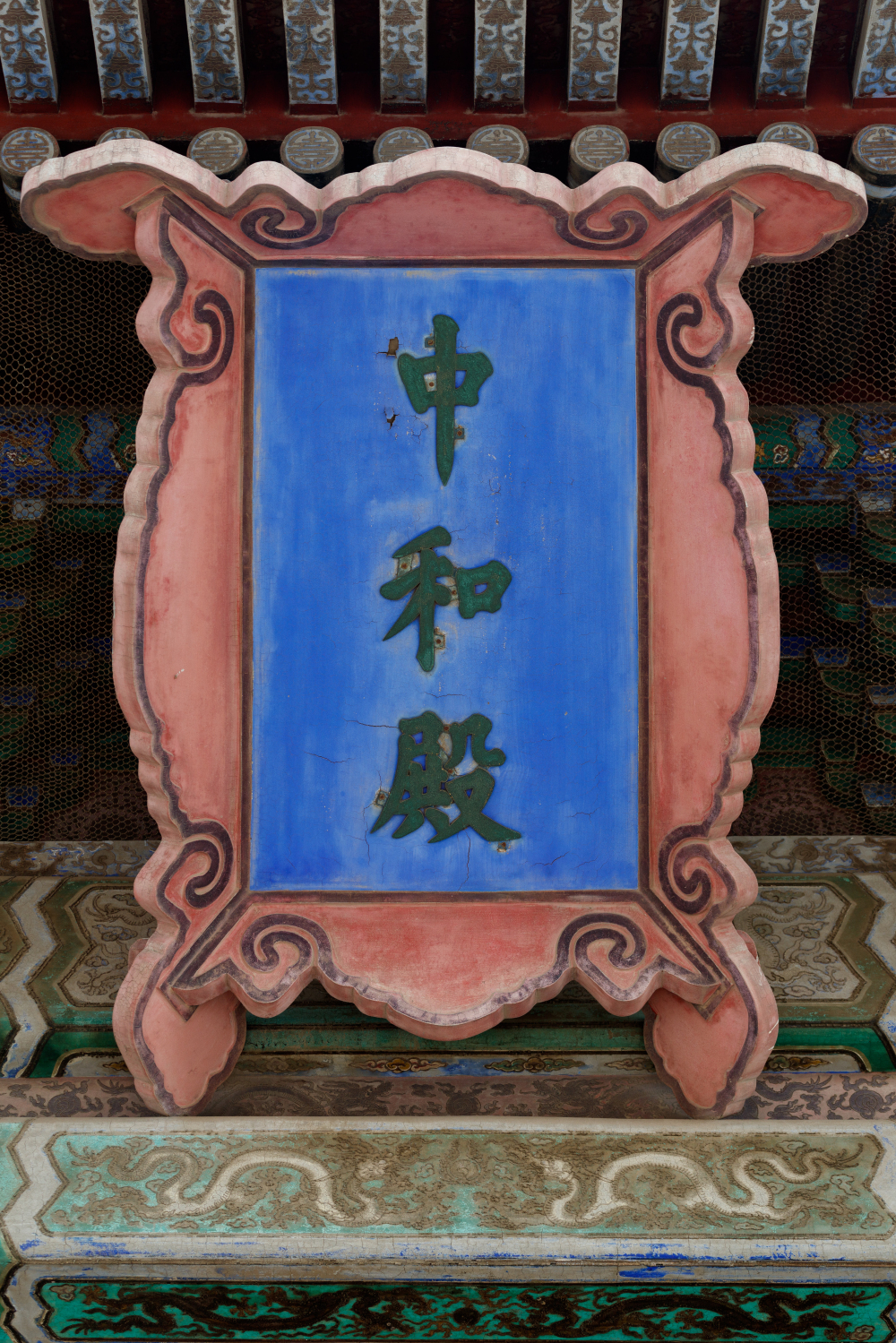

中和殿

太和殿

保和殿

華蓋

塔頂相輪上的圓盤(pán)形冠飾,多用金屬制作。

華蓋殿

明代紫禁城外朝三大殿之中殿。嘉靖年間改稱(chēng)中極殿,清代改稱(chēng)中和殿。

天花

亦稱(chēng)頂棚。建筑物內(nèi)用以遮蔽梁以上部分的構(gòu)件,一般可分為硬天花、軟天花。硬天花以木條縱橫相交成若干格,也稱(chēng)為井口開(kāi)花,每格上覆蓋木板,稱(chēng)天花板,天花板圓光中心常繪龍、龍鳳、吉祥花卉等圖案。軟天花又稱(chēng)海漫天花,以木格蓖為骨架,滿(mǎn)糊麻布和紙,上繪彩畫(huà)或用編織物,為等級(jí)較低的天花。

面闊

間之寬稱(chēng)面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線(xiàn)上相鄰兩根檐柱中心線(xiàn)線(xiàn)間的水平距離。各間寬度的總和稱(chēng)通面闊。

進(jìn)深

指建筑物縱深各間的長(zhǎng)度。即位于同一直線(xiàn)上相鄰兩柱中心線(xiàn)間的水平距離。各間進(jìn)深總和稱(chēng)通進(jìn)深。

金磚

專(zhuān)供宮殿等重要建筑使用的一種高質(zhì)量的鋪地方磚。產(chǎn)自蘇州、松江等地,選料精良,制作工藝復(fù)雜,從選土練泥、踏熟泥團(tuán)、制坯晾干、裝窯點(diǎn)火、文火熏烤、熄火窨水到出窯磨光,往往需要一年半時(shí)間。磚成后由水路運(yùn)至北京。因其質(zhì)地堅(jiān)細(xì),敲之若金屬般鏗然有聲,故名金磚。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

鎏金

古代金屬工藝裝飾技法之一。近代稱(chēng)“火鍍金”。此術(shù)在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)已出現(xiàn)。漢代稱(chēng)“金涂”或“黃涂”。鎏金是將金和水銀合成金汞劑,涂在銅器表面,然后加熱使水銀蒸發(fā),而金則附著于器面不脫落。

寶頂

一為建筑構(gòu)件,用于封護(hù)攢尖頂雷公柱使不受雨水等浸蝕,所用材料多為金屬或琉璃,形狀有圓形、束腰圓形或?qū)毸巍>哂胸S富的裝飾性。 皇家陵寢主人的墳?zāi)垢吒呗∑鸬耐燎鸱Q(chēng)寶頂,底下是地宮。寶頂用白灰、沙土、黃土摻和成“三合土”,一層一層夯實(shí),又用糯米湯澆筑,同時(shí)加用鐵釘,所以十分堅(jiān)固。

槅扇

又稱(chēng)格門(mén),由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構(gòu)框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環(huán)板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個(gè)槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內(nèi)外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內(nèi)槅扇多采用夾紗做法,所以又稱(chēng)碧紗櫥。絳環(huán)板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內(nèi)槅扇的雕刻較為細(xì)膩。槅扇上下一般安有轉(zhuǎn)軸,可以自由開(kāi)合。有的槅扇不用絳環(huán)板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱(chēng)落地明造。

浮雕

在平面上雕出凸起的紋飾或物象的一種雕塑。按凸起高度的不同,可分為高浮雕、深浮雕、淺浮雕等,也有幾種雕刻技法結(jié)合使用的形式,多見(jiàn)于高精繁雜的雕刻作品。

龍紋

陶瓷器裝飾紋樣之一種。明、清兩代是陶瓷器以龍紋為裝飾的全盛時(shí)期,主要采用釉上、釉下彩繪方法,亦有印花、刻劃等工藝。龍的體態(tài)有較多變化,常見(jiàn)有云龍、戲珠龍、海水龍、螭龍、行龍、立龍、正面龍、側(cè)面龍、夔龍等。

踏跺

即臺(tái)階,一般用磚或石條砌造。

卷草紋

瓷器紋飾,又稱(chēng)卷葉紋或卷枝紋,宜于作各種器物的輔助紋飾。

卷草

17、18世紀(jì)傳入中國(guó)的一種裝飾花紋。俗稱(chēng)西蕃蓮,如果沒(méi)有花朵,則稱(chēng)為卷草。

瑣窗

為雕刻或繪有連環(huán)形花紋之窗。

金龍和璽

和璽彩畫(huà)中等級(jí)最高的形式。圖案以各種姿態(tài)的龍為主。枋心內(nèi)一般畫(huà)二龍戲珠,藻頭內(nèi)畫(huà)升、降龍。平板枋以青色為底,上繪行龍;挑檐枋青色底,畫(huà)流云或“工王云”;由額墊板朱紅色底,上繪行龍。龍周?chē)r云紋、火焰圖案。

和璽彩畫(huà)

清代建筑彩畫(huà)中等級(jí)最高的一種。由枋心、找頭、箍頭三部分組成,以連接的人字形曲線(xiàn)為間隔,繪以龍鳳圖案,主要線(xiàn)路瀝粉貼金,并以青綠、紅色襯地,色彩艷麗,金碧輝煌。

瀝粉貼金

古建筑彩畫(huà)工藝之一。即用裝有膠和土粉混合成的膏狀物的尖端有孔的管子,按彩畫(huà)圖案描出隆起的花紋,上面涂膠后貼以金箔,以求圖案有立體感。

貼金

中國(guó)傳統(tǒng)裝飾技法之一。貼金是將金箔用竹夾子夾起貼在有黏性的地子上的一種方法。古代貼金的地子,一般用魚(yú)鰾膠水或構(gòu)樹(shù)津液涂刷。

地屏

屏風(fēng)的一種,直接在室內(nèi)地上陳設(shè)。

寶座

傳統(tǒng)家具中一種體型寬大的坐具,亦稱(chēng)“御座”。明以后,隨著皇權(quán)制度的強(qiáng)化,寶座成為帝王御用坐具的代名詞,象征著帝王的權(quán)威。《明史》載,明神宗時(shí),宦官馮保竊權(quán),“帝御殿,保輒侍側(cè)”。當(dāng)時(shí)的吏部都給事中雒遵進(jìn)言:“保一侍從之仆,乃敢立天子寶座,文武群工拜天子耶,抑拜見(jiàn)中官耶?”將宦官立于寶座之側(cè)視為褻瀆皇權(quán)的大不敬行為。 寶座大多擺放在宮廷正殿明間的中心或顯要位置,單獨(dú)陳設(shè),極少成對(duì)。在寶座的背后還要放置一個(gè)較大的座屏,兩邊放置甪端、香筒、仙鶴、蠟釬等器物,格外尊貴、莊嚴(yán)。皇帝端坐在寶座之上,俯視群臣,“君臨天下”,充分體現(xiàn)出帝王的權(quán)威,以達(dá)到“明制度,示等威”的目的。

明堂

在中國(guó)古代的風(fēng)水術(shù)中,把墓葬前面的平坦地帶稱(chēng)為“明堂”。明堂有內(nèi)明堂和外明堂兩種類(lèi)型。宋劉謙《囊金·論明堂》有“龍虎環(huán)抱,近案當(dāng)前”之說(shuō),即陵墓左右兩側(cè)的龍砂和虎砂與陵墓呈抱合之勢(shì),并且延伸到陵前,而陵墓前的平坦地帶形式較狹窄的稱(chēng)為內(nèi)明堂,如明十三陵中的獻(xiàn)陵、慶陵等。又,“山勢(shì)來(lái)急,垂下結(jié)穴,龍虎與穴相登,前案高遠(yuǎn)”者為外明堂,即陵墓的朱雀山(朝山、案山)距離陵墓比較遠(yuǎn),陵墓前的地勢(shì)形式比較開(kāi)闊的叫外明堂(這種形式的兩側(cè)同樣有龍砂和虎砂),如明十三陵中的長(zhǎng)陵、永陵等。不論是內(nèi)明堂還是外明堂都屬吉壤。

祝文

明制。祭天禮儀中,向太廟報(bào)告省牲、請(qǐng)皇祖配帝侑神、告出宿齋宮等均有報(bào)告性祝文,一般內(nèi)容簡(jiǎn)略。如,明朝嘉靖年間在典禮中的祝文是:“維嘉靖(某)年,歲次(某)月(某)日嗣天子臣御名(朱厚熜,皇帝親自書(shū)寫(xiě))敢昭奏于皇天上帝,曰:時(shí)維冬至,六氣資始,敬遵典禮,謹(jǐn)率臣僚,恭以玉帛犧齊粢盛庶品,各此禋燎,只祀于上帝。奉太祖開(kāi)天行道肇紀(jì)立極大圣至神文義武俊德成功高皇帝配帝侑神,尚享。”又如,清朝乾隆年間的祝文是:“維(某)年月日,嗣天子臣弘歷敢昭告于皇天上帝曰:時(shí)維冬至,六氣資始,敬遵典禮,謹(jǐn)率臣,乃以玉帛犧牲粢盛庶品,備此禋燎,只祀于上帝。奉太祖承天廣運(yùn)圣德神功肇紀(jì)立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業(yè)高皇帝、太宗應(yīng)天興國(guó)弘德彰武寬溫仁圣睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝、世祖體天隆運(yùn)定統(tǒng)建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝、圣祖合天弘運(yùn)文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠(chéng)信中和功德大成仁皇帝、世宗敬天昌運(yùn)建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠(chéng)憲皇帝配,尚饗。”

徽號(hào)

美好的稱(chēng)號(hào),古時(shí)專(zhuān)用以稱(chēng)頌帝王及皇后。如順治帝親政上皇太后徽號(hào)稱(chēng)“昭圣慈壽皇太后”。每遇慶典,徽號(hào)可以屢次上加。

玉牒

宮廷文獻(xiàn)名,皇帝家族之譜冊(cè),唐代已有,沿及明清。清代每十年續(xù)修一次,以帝系為統(tǒng),長(zhǎng)幼為序,存者朱書(shū),死者墨書(shū)。宗室記于黃冊(cè),覺(jué)羅記于紅冊(cè),并各有滿(mǎn)漢文本。男女分記,各記有宗支、房次、封職、名字、生卒年月日時(shí)、母族姓氏、婚嫁時(shí)間、配偶姓氏,宗室、覺(jué)羅中人口變動(dòng)情況,按上述項(xiàng)目每年造冊(cè)送宗人府,以便續(xù)修時(shí)載入玉牒。

圖書(shū)館

圖書(shū)館

視聽(tīng)館

視聽(tīng)館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)