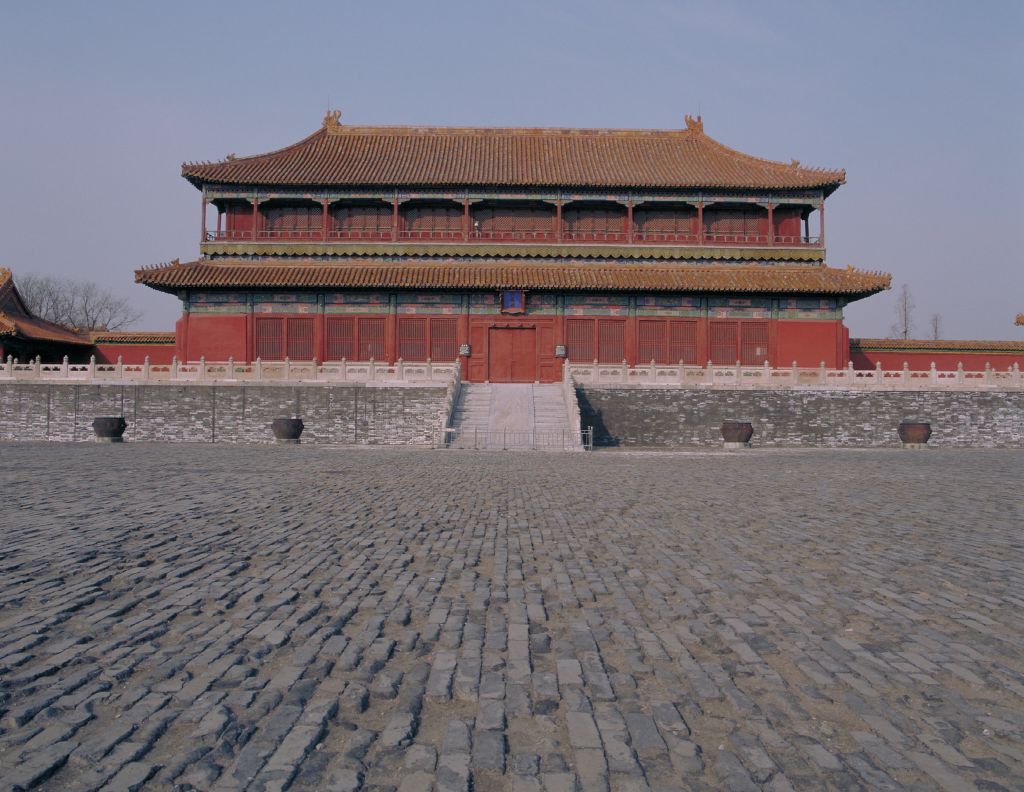

時代:明永樂

分類:閣

區域:外朝中路

弘義閣位于太和殿前廣場西側,面東,與體仁閣相對而立。始建于明永樂十八年(1420年),明初稱武樓,嘉靖時稱武成閣,清初改稱弘義閣。清代為內務府銀庫,收存金、銀、制錢、珠寶、玉器、金銀器皿等。皇帝皇后筵宴所用金銀器皿由銀庫預備,用畢仍交該庫收存。

弘義閣與體仁閣作為太和殿的陪襯建筑左右對稱,建筑形式完全相同,乾隆時體仁閣被火燒毀,就是仿照弘義閣重建的。由于二閣是太和殿的兩廂,在形制上既要有主有從,又不能相差太大,影響和諧,因此建成樓閣形式,兩層之間設腰檐,出平座,屋頂為單檐廡殿頂,此種做法使其高度達到23.8m,相當于太和殿高度的7/10,又高于與其相鄰的廡房,既不逾越建筑等級之制,也無兩廂渺小之感,同時又改變了建筑空間的呆板。二閣與主體建筑配合協調,使整組建筑愈顯氣勢恢宏。

弘義閣與體仁閣作為太和殿的陪襯建筑左右對稱,建筑形式完全相同,乾隆時體仁閣被火燒毀,就是仿照弘義閣重建的。由于二閣是太和殿的兩廂,在形制上既要有主有從,又不能相差太大,影響和諧,因此建成樓閣形式,兩層之間設腰檐,出平座,屋頂為單檐廡殿頂,此種做法使其高度達到23.8m,相當于太和殿高度的7/10,又高于與其相鄰的廡房,既不逾越建筑等級之制,也無兩廂渺小之感,同時又改變了建筑空間的呆板。二閣與主體建筑配合協調,使整組建筑愈顯氣勢恢宏。

撰稿人:劉鴻武

弘義閣

太和殿

體仁閣

內務府

全稱“總管內務府”,是清代掌管皇家事物的最高管理機構。始設于清初。順治十年(1653年)六月裁內務府,改設十三衙門。順治十八年(1661年)廢十三衙門,重設內務府。康熙十六年(1677年)內務府初具規模,下設七司三院:廣儲司、都虞司、掌儀司、會計司、慶豐司、營造司、慎刑司、上駟院、武備院、奉宸苑,其職能與國家機構中的六部相對應。另有分支機構一百三十余處。

平座

樓閣上的出檐廊。

廡殿頂

古建筑屋頂形式之一,亦稱四阿頂、五脊殿。由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐之別。重檐廡殿頂為屋頂最高等級形式。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮