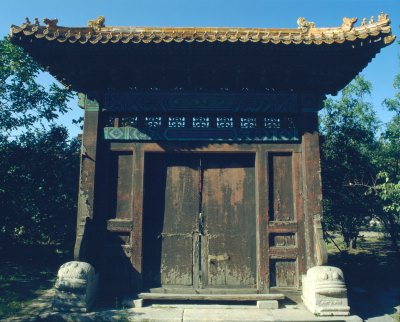

壽安門全景

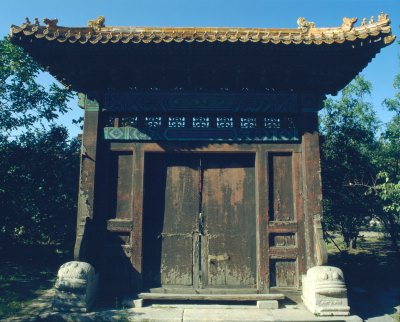

壽安門全景  壽安門內(nèi)木板門照壁

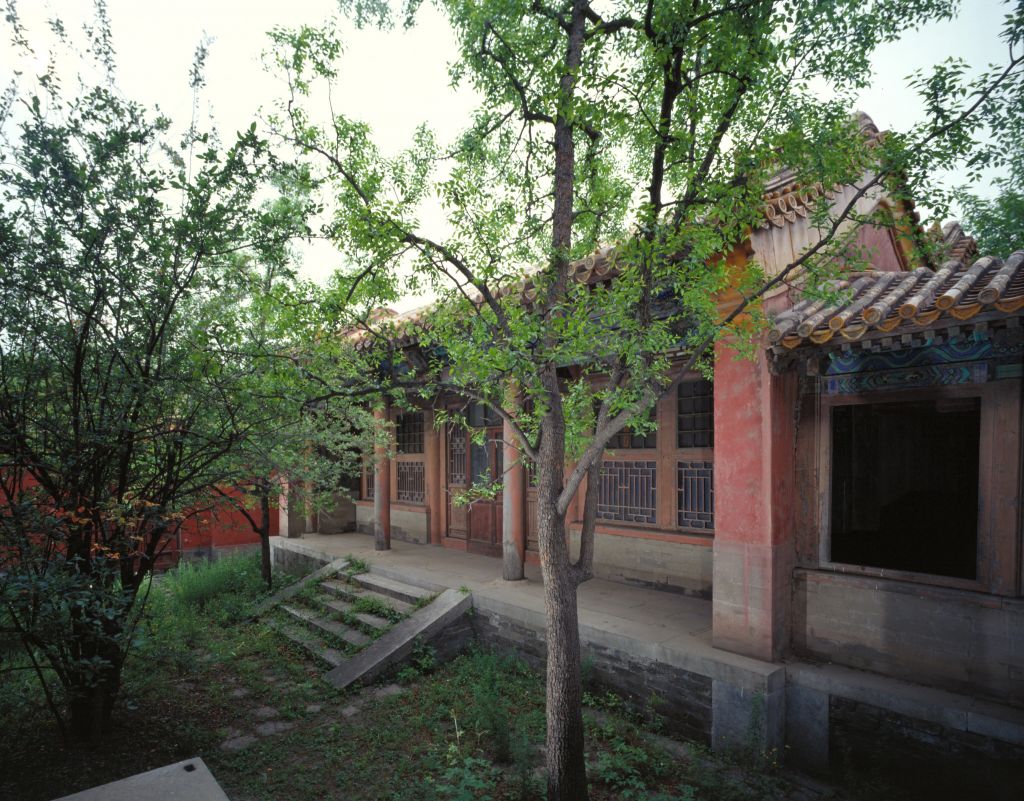

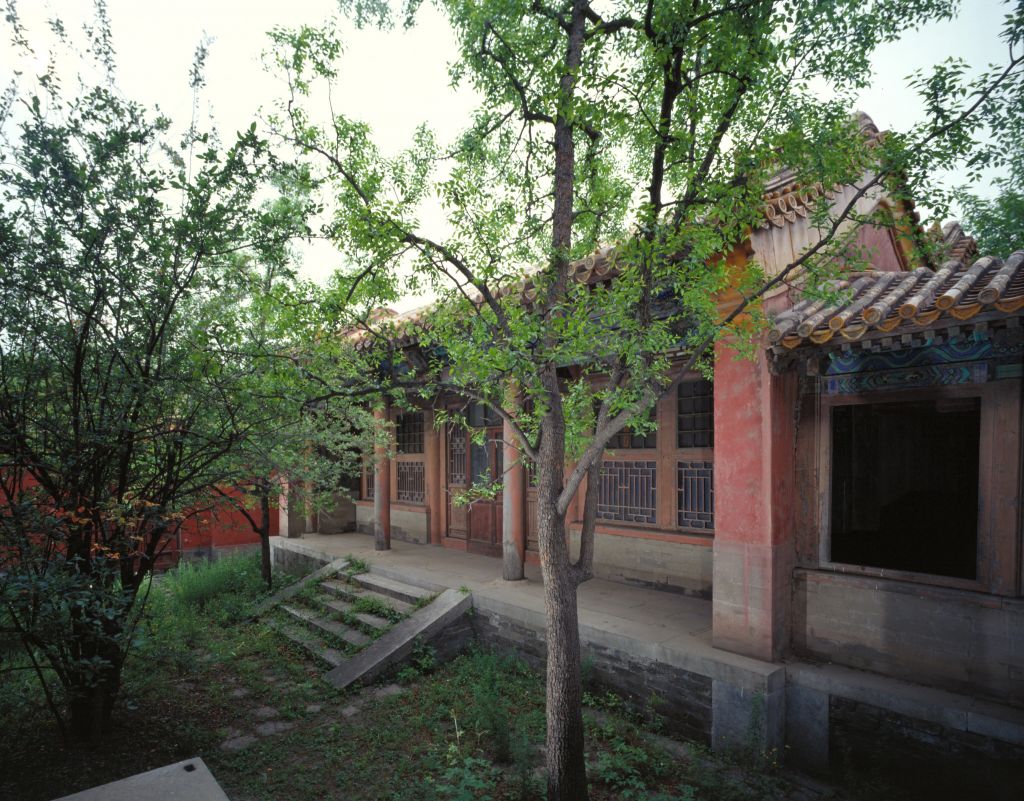

壽安門內(nèi)木板門照壁  壽安宮后萱壽堂外景

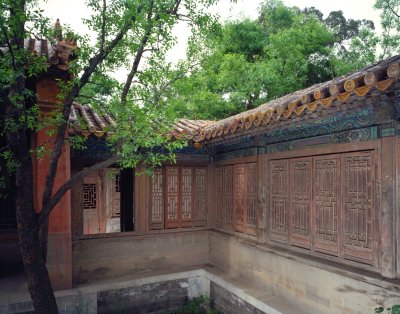

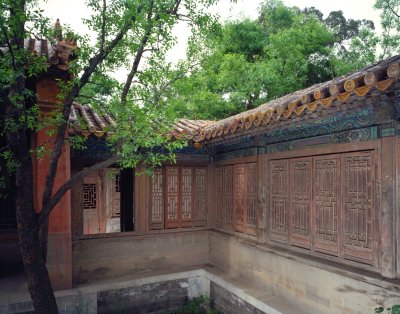

壽安宮后萱壽堂外景  壽安宮后西游廊

壽安宮后西游廊

壽安宮南北長107 m,東西寬78m,總占地面積8400㎡,前后分為三進(jìn)院落,東西各有跨院。正門壽安門為隨墻琉璃門3座,當(dāng)中門內(nèi)設(shè)四扇木屏門照壁1座,上覆黃琉璃瓦頂。第一進(jìn)院正殿為春禧殿,舊建筑何時(shí)被毀不詳,現(xiàn)有建筑為1989年重建。此殿南向,面闊5間,黃琉璃瓦單檐歇山頂,明間開門,其余為檻窗。殿左右辟穿堂門,與第二進(jìn)院相通。

中院正殿壽安宮面闊5間,進(jìn)深3間,黃琉璃瓦歇山頂,明間退進(jìn)1間,設(shè)步步錦槅扇門4扇,次間、梢間設(shè)檻窗。后檐明間開門,次間、梢間設(shè)檻窗。殿兩側(cè)山墻各出轉(zhuǎn)角延樓,環(huán)抱相屬,向南與春禧殿后卷殿兩山相連。

壽安宮后為第三進(jìn)院,院中疊石為山,東西各有3開間小殿,名為福宜齋、萱壽堂。

壽安宮是皇太后及太妃、嬪等人的居所。明代仁圣太后、天啟年間乳媼客氏曾在此居住。乾隆年間,孝圣憲皇太后六十及七十歲圣壽節(jié),乾隆帝都親率皇后、皇子、皇孫等人至此跪問起居,進(jìn)茶侍膳,于堂前跳“喜起舞”賀壽,并于宮中設(shè)宴,王公、大臣及王妃、公主分坐于東西兩側(cè)延樓中,陪同賞戲。

乾隆四十一年(1776年),暢音閣戲臺(tái)修建完畢,次年皇太后逝世,壽安宮戲臺(tái)便逐漸荒廢。嘉慶四年(1799年)奏準(zhǔn),拆去壽安宮戲臺(tái),在扮戲樓位置建春禧殿后卷殿,用以收貯南府升平署之行頭、切末。

1925年故宮博物院成立后,壽安宮被辟為故宮圖書館,沿用至今。

壽安宮

內(nèi)廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內(nèi)可統(tǒng)稱內(nèi)廷或大內(nèi)。狹義講即為宮廷后部帝后生活區(qū)。

壽康宮

太后宮之一。位于故宮內(nèi)廷外西路,始建于清雍正十三年(1735年),乾隆元年(1736年)建成。為皇太后居慈寧宮之寢宮,太妃、太嬪們亦隨居于此。

英華殿

咸安宮

咸安宮官學(xué)

清雍正七年(1729年),為教育清內(nèi)務(wù)府三旗子弟及景山官學(xué)中之優(yōu)秀者而開設(shè)。原址在壽康宮后長庚門內(nèi),乾隆十六年(1751年)改建咸安宮為壽安宮,咸安宮官學(xué)移至西華門內(nèi)舊尚衣監(jiān),二十五年(1760年)復(fù)移于器皿庫之西,共有房27楹,東向。同治年間曾借官學(xué)學(xué)舍開館修書,現(xiàn)建筑無存。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

屏門

由4扇或更多可開啟的門組成的屏壁。一般用于室內(nèi)明間后金柱間,因起屏風(fēng)作用,故稱屏門。

照壁

俗稱影壁,位置一般在院落門內(nèi),也有在院門外者。其功能是作為院落的屏障以遮擋視線,分別內(nèi)外,同時(shí)也有裝飾作用。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

歇山頂

歇山頂為中國古建筑屋頂式樣之一。由一條正脊、四條垂脊、四條戧脊組成,故亦稱九脊殿。又有單檐、重檐之分,重檐較單檐尊貴。

明間

古建筑術(shù)語。指建筑各面正中四根檐柱之內(nèi)的空間,其兩側(cè)稱為次間。

穿堂

工字殿前后殿之間的連接部分,又稱柱廊。

進(jìn)深

指建筑物縱深各間的長度。即位于同一直線上相鄰兩柱中心線間的水平距離。各間進(jìn)深總和稱通進(jìn)深。

步步錦

古建筑門窗常用的欞條組合形式。其做法是用欞條拼成一個(gè)個(gè)長方形,上下左右對(duì)稱排列。欞條交接處做成尖榫,用膠粘牢。

槅扇

又稱格門,由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構(gòu)框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環(huán)板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個(gè)槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內(nèi)外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內(nèi)槅扇多采用夾紗做法,所以又稱碧紗櫥。絳環(huán)板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內(nèi)槅扇的雕刻較為細(xì)膩。槅扇上下一般安有轉(zhuǎn)軸,可以自由開合。有的槅扇不用絳環(huán)板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱落地明造。

延樓

雙層游廊式建筑。

暢音閣

壽安宮戲臺(tái)

南府

清代宮廷戲曲承應(yīng)及管理機(jī)構(gòu),約設(shè)于康熙年間,府址在皇城內(nèi)(今南長街南口以西)南花園。隸屬于內(nèi)務(wù)府,設(shè)大總管一名,乾隆年官級(jí)六品。南府下設(shè)若干機(jī)構(gòu),有內(nèi)學(xué)、外學(xué)、十番學(xué)、中和樂、弦索學(xué)、錢糧處、檔案房和大差處。乾隆年間民籍藝人增多,均在南府和景山官學(xué),習(xí)慣上統(tǒng)稱南府學(xué)生。景山只設(shè)外學(xué)、錢糧處和檔案房。嘉慶年間革退部分民籍學(xué)生。道光三年(1823年)將南府和景山合并,進(jìn)行了大的改組和裁減。道光七年(1827年),革去全部外學(xué),十番學(xué)并入中和樂,改南府為升平署。

行頭

演戲用的道具、衣服。

切末

即“砌末”,是元雜劇劇情中所用的演具,相當(dāng)于道具。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)