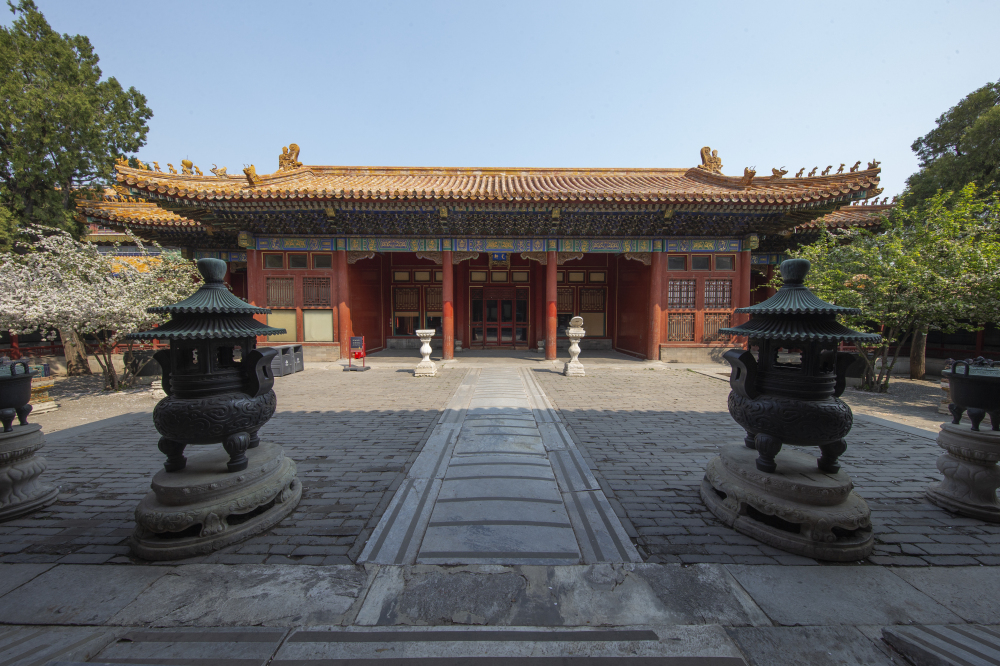

頤和軒面闊7間,進深1間,單檐歇山式頂,覆黃琉璃瓦。前檐出抱廈5間,后檐出抱廈3間。除前檐抱廈外,余各間均出廊。前檐抱廈明間、東西次間開敞,形成較深遠的前出廊,東西稍間裝板墻,南面為檻墻、支摘窗。軒明間為五抹頭槅扇門,次間為檻窗,上為步步錦支窗,下為方玻璃屜窗。稍間為步步錦支摘窗。后檐抱廈次間、山面軒稍間、盡間均為檻窗。明間有穿廊3間,北接景祺閣,穿廊明間東西向開門,可通軒北東西兩小院。軒東西山面廊南北封裝,設有小門,西廊外建有如亭及圍廊,形成小院。

頤和軒前月臺左側設有日晷,月臺接甬路與樂壽堂相通,甬路兩側各設琉璃花池。軒兩側有游廊連接樂壽堂,廊壁鑲嵌敬勝齋帖石刻。

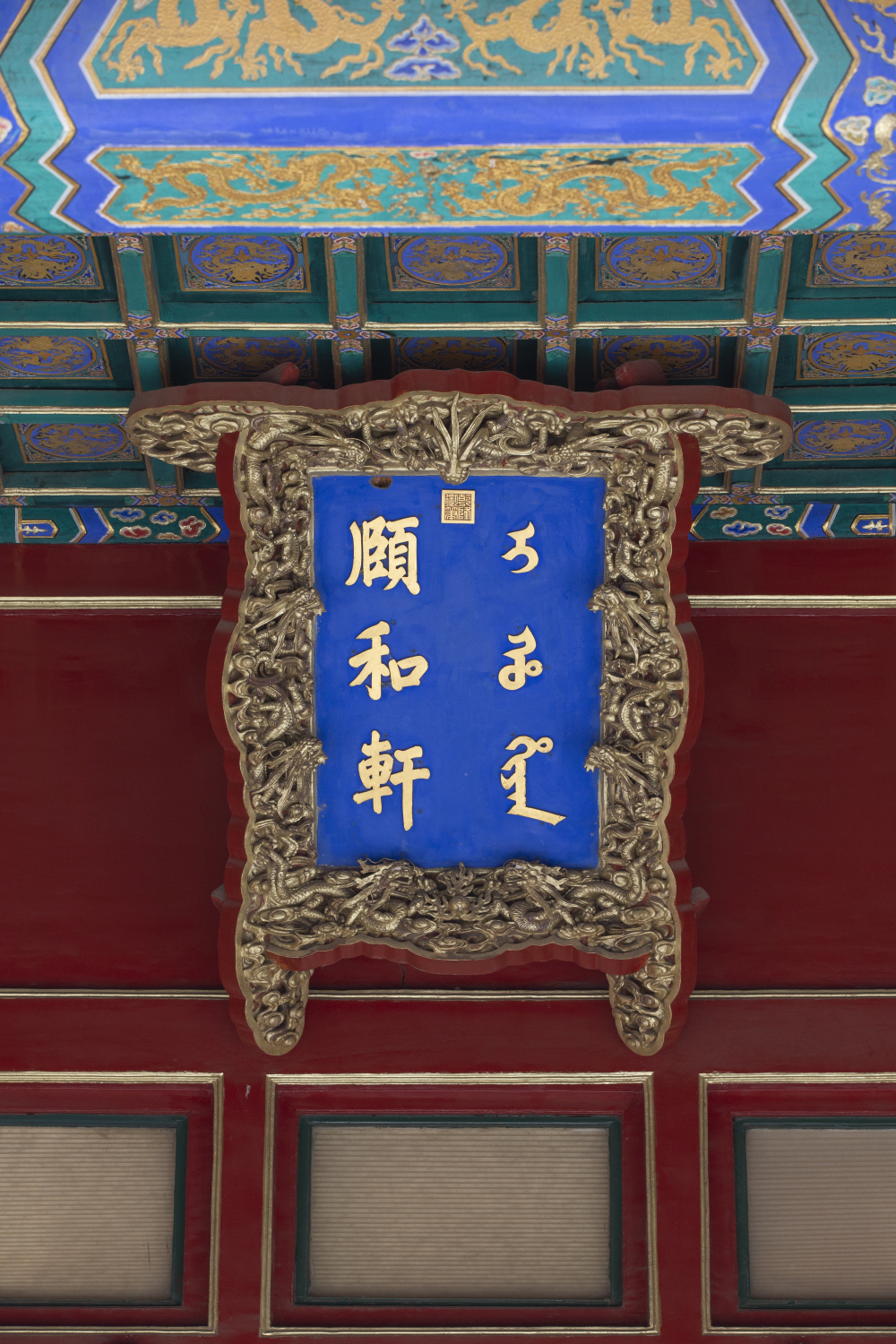

頤和軒

寧壽宮

樂壽堂

景祺閣

穿廊

將兩座建筑物從中間聯系起來的廊房。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

進深

指建筑物縱深各間的長度。即位于同一直線上相鄰兩柱中心線間的水平距離。各間進深總和稱通進深。

歇山式頂

歇山式頂中國古代建筑屋頂形式一種,外觀似硬山頂與廡殿頂的結合。上部如硬山頂,兩山面垂直,與前后坡構成三角形立面,下部出坡至檐部。有一條正脊、四條垂脊、四條戧脊,俗稱九脊殿。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

抱廈

亦稱龜頭屋,是從正殿接出的小屋,與正殿用兩個屋頂連接。

明間

古建筑術語。指建筑各面正中四根檐柱之內的空間,其兩側稱為次間。

支摘窗

亦稱和合窗,即上部可以支起,下部可以摘下之窗。其內亦有一層,上下均固定,但上部可依天氣變化用紗、用紙糊飾,下部安裝玻璃,以利室內采光。外層窗心多用燈籠錦、步步錦格心。故宮內支摘窗多用于內廷居住建筑及配房、值房等。

槅扇

又稱格門,由立向的邊挺和橫向的抹頭組成木構框架。抹頭又將槅扇分成槅心、絳環板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整個槅扇高度的五分之三,由欞條拼成各種圖案。欞條分內外兩層,中間糊紙、夾紗或安玻璃。室內槅扇多采用夾紗做法,所以又稱碧紗櫥。絳環板和裙板亦多雕刻各種裝飾圖案。室內槅扇的雕刻較為細膩。槅扇上下一般安有轉軸,可以自由開合。有的槅扇不用絳環板和裙板,而像槅心一樣使用欞條,稱落地明造。

步步錦

古建筑門窗常用的欞條組合形式。其做法是用欞條拼成一個個長方形,上下左右對稱排列。欞條交接處做成尖榫,用膠粘牢。

山面

中國古建筑術語。指平面形狀為長方形的古建筑,其相對較窄的兩面,即其側面。

如亭

位于頤和軒西山墻外,面東,二層,平面呈方形,四面各1間。綠琉璃瓦黃剪邊四角攢尖頂,上置琉璃寶頂。如亭底層放置石甕1個,上層為小戲臺,一二人演唱為宜。亭西、南、北接雙層圍廊與頤和軒西山廊相接。圍廊下層壁繪巨幅山水人物畫,上層壁辟有各式琉璃漏窗。頤和軒西山廊上層為最佳觀戲場所。

月臺

建筑物前的臺座。

鑲嵌

我國古代金工傳統工藝之一。鑄造銅器時,在需鑲嵌部位表面鑄成線槽,將松石、紅銅片或金銀絲、片嵌入凹槽,再打磨平滑。鑲嵌工藝始于二里頭文化時期,在春秋時期較盛行。

敬勝齋帖

敬勝齋為紫禁城西北隅建福宮花園內的一座建筑物,建于清乾隆初年,為乾隆皇帝讀書習字的場所之一。乾隆在此臨帖的墨跡即稱敬勝齋帖。

敬勝齋

敬勝齋,外觀九間,內分為東西兩部分,東五間與延春閣正對,兩側接游廊與閣相連。室內閣上有匾曰“旰食宵衣”。是對帝王廢寢忘食,勤于政事的贊譽。齋西四間偏于花園的西北角,為乾隆八年西墻西移后所添建。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮