殿南向,單檐歇山頂,覆黃琉璃瓦。面闊3間,明間辟門,兩次間為檻窗。前接抱廈3間。殿中懸掛匾曰“奉三無私”,南向設御座。后室3間,有匾曰“太古心殿”,后東室匾曰“懷永圖”,皆為乾隆皇帝御筆。明代殿前有斜廊,清代改為磚墻,自成一院。東側(cè)有小門一道,以通內(nèi)外,西側(cè)為鳳彩門,是正宮通向西路的安全出口,明代已有,門之建制與昭仁殿東側(cè)之龍光門相同。

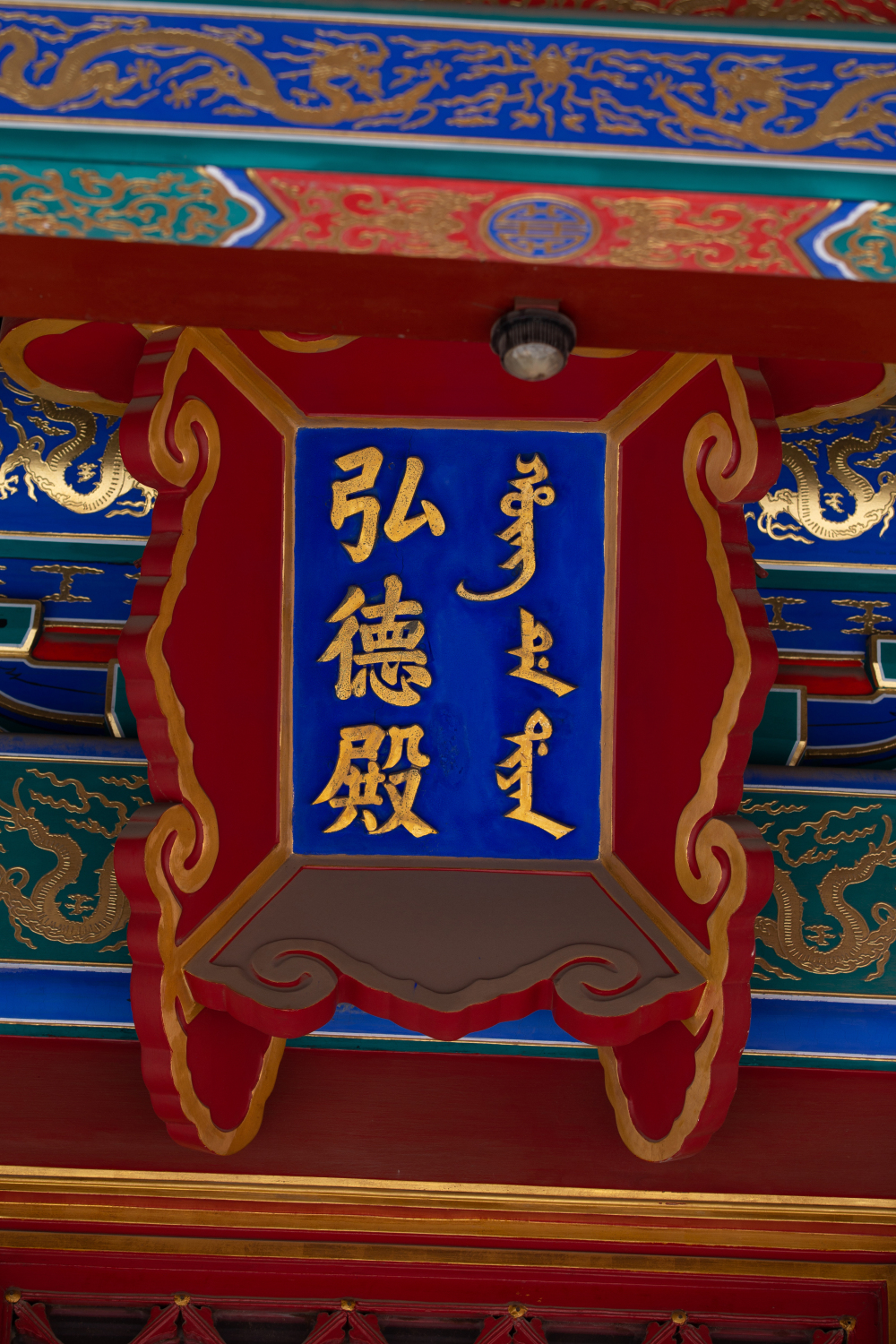

清嘉慶二年(1797年),乾清宮失火延燒弘德殿,次年重建。光緒十六年(1890年)、二十三年(1897年)重修。

弘德殿在明代為召見臣工之處,清代則為皇帝辦理政務及讀書之處。順治十四年(1657年)以開日講祭告先師孔子于弘德殿。康熙年間,康熙皇帝在弘德殿命講官進講四書五經(jīng),并與講官論及吏治之道,亦或吟詩作賦。同治年間,奉兩宮皇太后懿旨,同治皇帝在弘德殿入學讀書,惠親王綿愉專司弘德殿皇帝讀書事,祁寯藻、翁同龢授讀,時有弘德殿書房之稱。

弘德殿

乾清宮

歇山頂

歇山頂為中國古建筑屋頂式樣之一。由一條正脊、四條垂脊、四條戧脊組成,故亦稱九脊殿。又有單檐、重檐之分,重檐較單檐尊貴。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

明間

古建筑術(shù)語。指建筑各面正中四根檐柱之內(nèi)的空間,其兩側(cè)稱為次間。

抱廈

亦稱龜頭屋,是從正殿接出的小屋,與正殿用兩個屋頂連接。

昭仁殿

日講

日講是經(jīng)筵制度的發(fā)展與補充,始于明景泰帝,即儒臣每日為皇帝進講經(jīng)史。

孔子

孔子(公元前551年—前479年),名丘,字仲尼。春秋魯國人,儒家之祖。初仕于魯,為司寇,攝行相事,其后不用,遂周游四方。歸魯,刪詩書,定禮樂,贊周易,修《春秋》。有弟子3000人,身通六藝者72人。

四書

南宋(1127—1279年)及以后指《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》。其《論語》、《孟子》皆先秦已成書,《大學》、《中庸》摘自《禮記》。《禮記》雖為漢人編定,但其內(nèi)容則采自先秦舊作,早已列為五經(jīng)之一。南宋哲學家朱熹 (1130--1200年) 繼承北宋程顥、程頤之理學,推崇《大學》、《中庸》兩篇,與《論語》、《孟子》并重,著有《大學中庸章句》、《論語孟子集注》。紹熙元年(1190年)刻書流傳,名為《四書章句集注》,始確立“四書”之名稱。朱熹死后,“朝廷以其大學、(論)語、孟(子)、中庸訓說立于學官。”乃盛行于世,元明因之。明并定為經(jīng)筵日講之必修課程。

五經(jīng)

漢武帝于建元五年(公元前140 年)開始在朝廷設五經(jīng)博士之官,以備咨詢。當時的五經(jīng)是指《易》、《書》、《詩》、《禮》、《春秋》。此時的《禮》指《儀禮》,后世改為《禮記》,《春秋》又合以《左傳》。皆先秦儒家之經(jīng)典,但均摻有漢儒推想成分。再經(jīng)歷代儒家注解發(fā)揮,都成為有利于封建統(tǒng)治的理論。其講史的內(nèi)容,多出自《通鑒綱目》、《貞觀政要》及本朝的《皇明祖訓》等史籍。

親王

爵位名。其名始于南朝末期。隋代以皇帝的伯叔兄弟和皇子為親王,唐代以皇帝的兄弟和皇子為親王,宋明各代一般因襲不改。清代宗室封爵的第一級稱為和碩親王,主要用以封皇子,蒙古貴族亦有封親王者。

翁同龢

翁同龢(1830---1904年),字聲甫,號叔平,江蘇常熟人。咸豐朝狀元,歷任戶部侍郎,都察院左都御史,刑部、工部、戶部尚書,軍機大臣兼總理各國事務衙門大臣,光緒帝師傅。在中法戰(zhàn)爭、中日甲午戰(zhàn)爭中,力主抗戰(zhàn),反對妥協(xié),他是帝黨的中堅人物,支持變法,但為慈禧忌恨,《明定國是詔》頒布第四天,就被慈禧開缺回籍,戊戌政變后被革職。宣統(tǒng)元年(1909年)追謚文恭,詔復原官。著有《瓶廬詩文稿》、《翁文恭公日記》等。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮