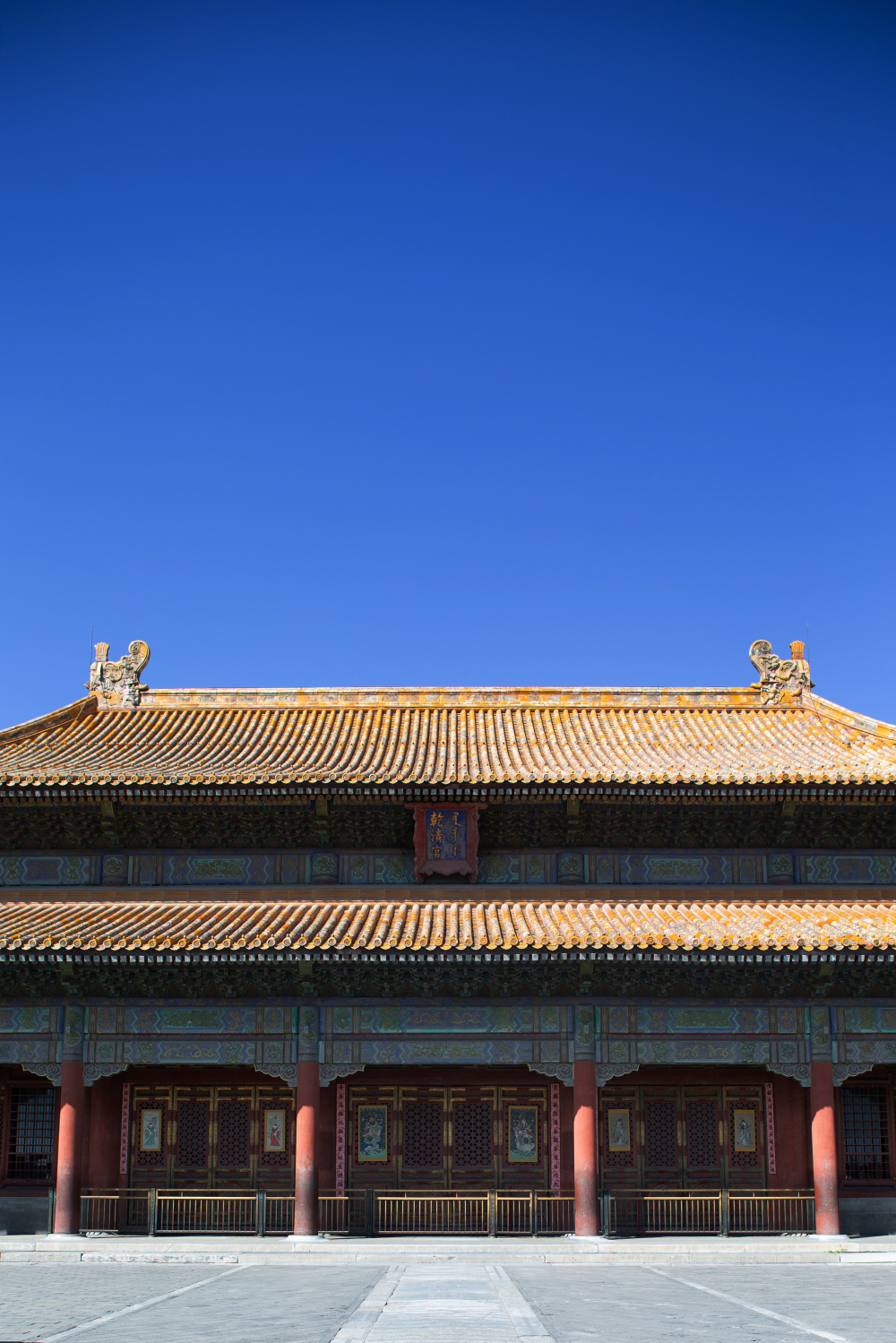

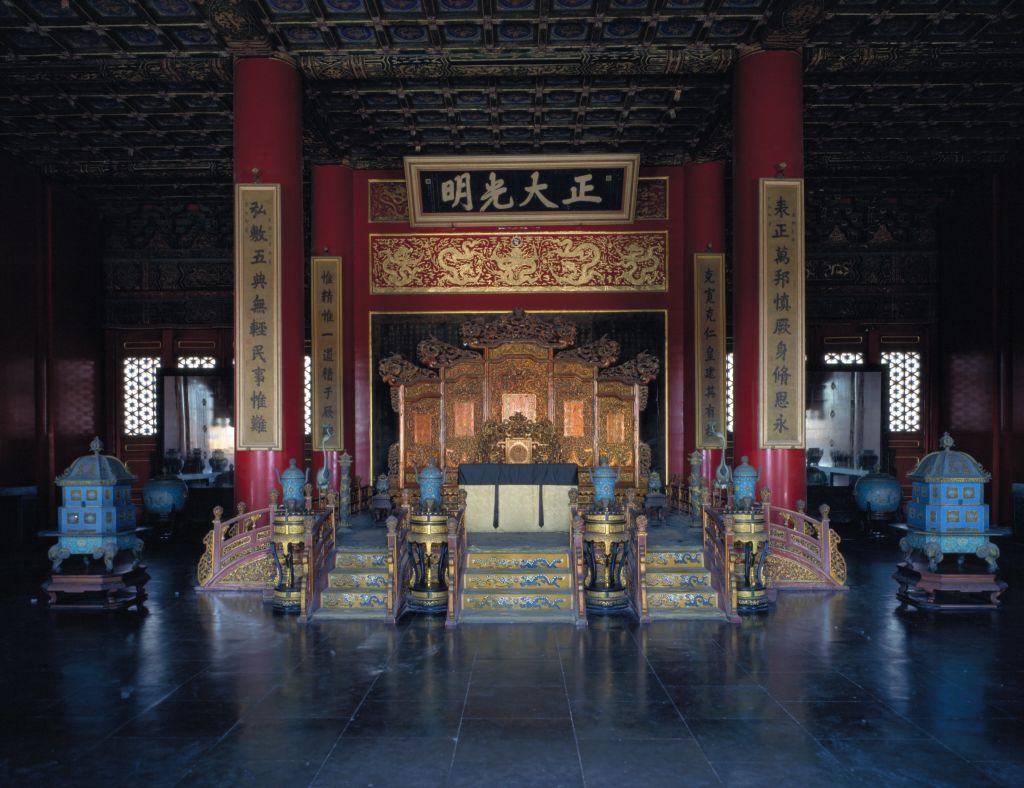

乾清宮為黃琉璃瓦重檐廡殿頂,坐落在單層漢白玉石臺(tái)基之上,連廊面闊9間,進(jìn)深5間,建筑面積1400㎡,自臺(tái)面至正脊高20余米 ,檐角置脊獸9個(gè),檐下上層單翹雙昂七踩斗栱,下層單翹單昂五踩斗栱,飾金龍和璽彩畫,三交六椀菱花隔扇門窗。殿內(nèi)明間、東西次間相通,明間前檐減去金柱,梁架結(jié)構(gòu)為減柱造形式,以擴(kuò)大室內(nèi)空間。后檐兩金柱間設(shè)屏,屏前設(shè)寶座,寶座上方懸“正大光明”匾。東西兩梢間為暖閣,后檐設(shè)仙樓,兩盡間為穿堂,可通交泰殿、坤寧宮。殿內(nèi)鋪墁金磚。殿前寬敞的月臺(tái)上,左右分別有銅龜、銅鶴,日晷、嘉量,前設(shè)鎏金香爐4座,正中出丹陛,接高臺(tái)甬路與乾清門相連。

乾清宮建筑規(guī)模為內(nèi)廷之首,作為明代皇帝的寢宮,自永樂(lè)皇帝朱棣至崇禎皇帝朱由檢,共有14位皇帝曾在此居住。由于宮殿高大,空間過(guò)敞,皇帝在此居住時(shí)曾分隔成數(shù)室。據(jù)記載,明代乾清宮有暖閣9間,分上下兩層,共置床27張,后妃們得以進(jìn)御。由于室多床多,皇帝每晚就寢之處很少有人知道,以防不測(cè)。皇帝雖然居住在迷樓式的宮殿內(nèi),且防范森嚴(yán),但仍不能高枕無(wú)憂。據(jù)記載,嘉靖年間發(fā)生“壬寅宮變”后,世宗移居西苑,不敢回乾清宮居住。萬(wàn)歷帝的鄭貴妃為爭(zhēng)皇太后鬧出的“紅丸案”、泰昌妃李選侍爭(zhēng)做皇后而移居仁壽殿的“移宮案”,都發(fā)生在乾清宮。明代乾清宮也曾作為皇帝守喪之處。

清代康熙以前,這里沿襲明制,自雍正皇帝移住養(yǎng)心殿以后,這里即作為皇帝召見廷臣、批閱奏章、處理日常政務(wù)、接見外藩屬國(guó)陪臣和歲時(shí)受賀、舉行宴筵的重要場(chǎng)所。一些日常辦事機(jī)構(gòu),包括皇子讀書的上書房,也都遷入乾清宮周圍的廡房,乾清宮的使用功能大大加強(qiáng)。

雍正元年曾下詔,密建皇儲(chǔ)的建儲(chǔ)匣存放乾清宮“正大光明”匾后。康熙、乾隆兩朝這里也曾舉行過(guò)千叟宴。

現(xiàn)為宮廷生活原狀陳列。

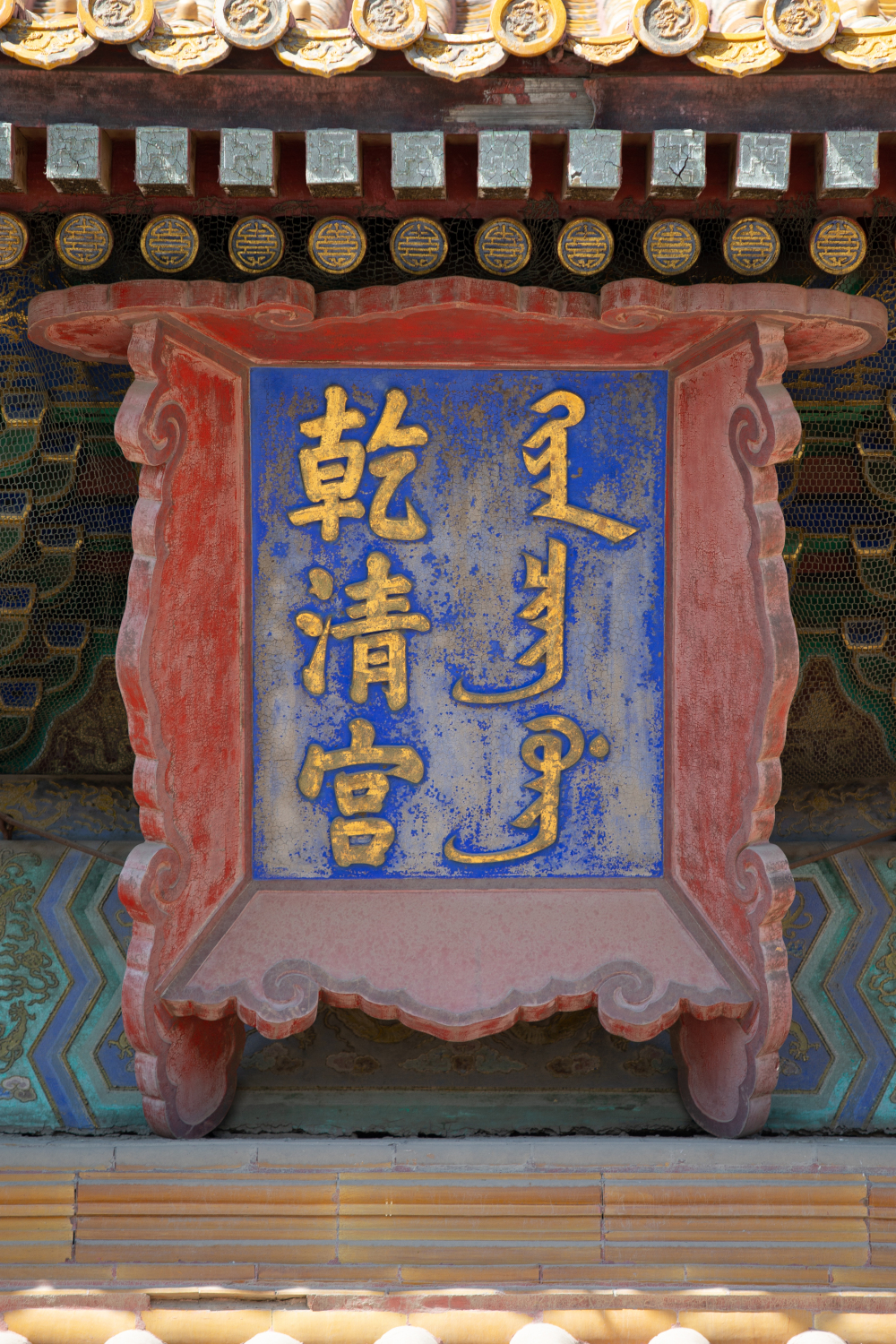

乾清宮

內(nèi)廷

廣義即為宮廷。紫禁城范圍內(nèi)可統(tǒng)稱內(nèi)廷或大內(nèi)。狹義講即為宮廷后部帝后生活區(qū)。

后三宮

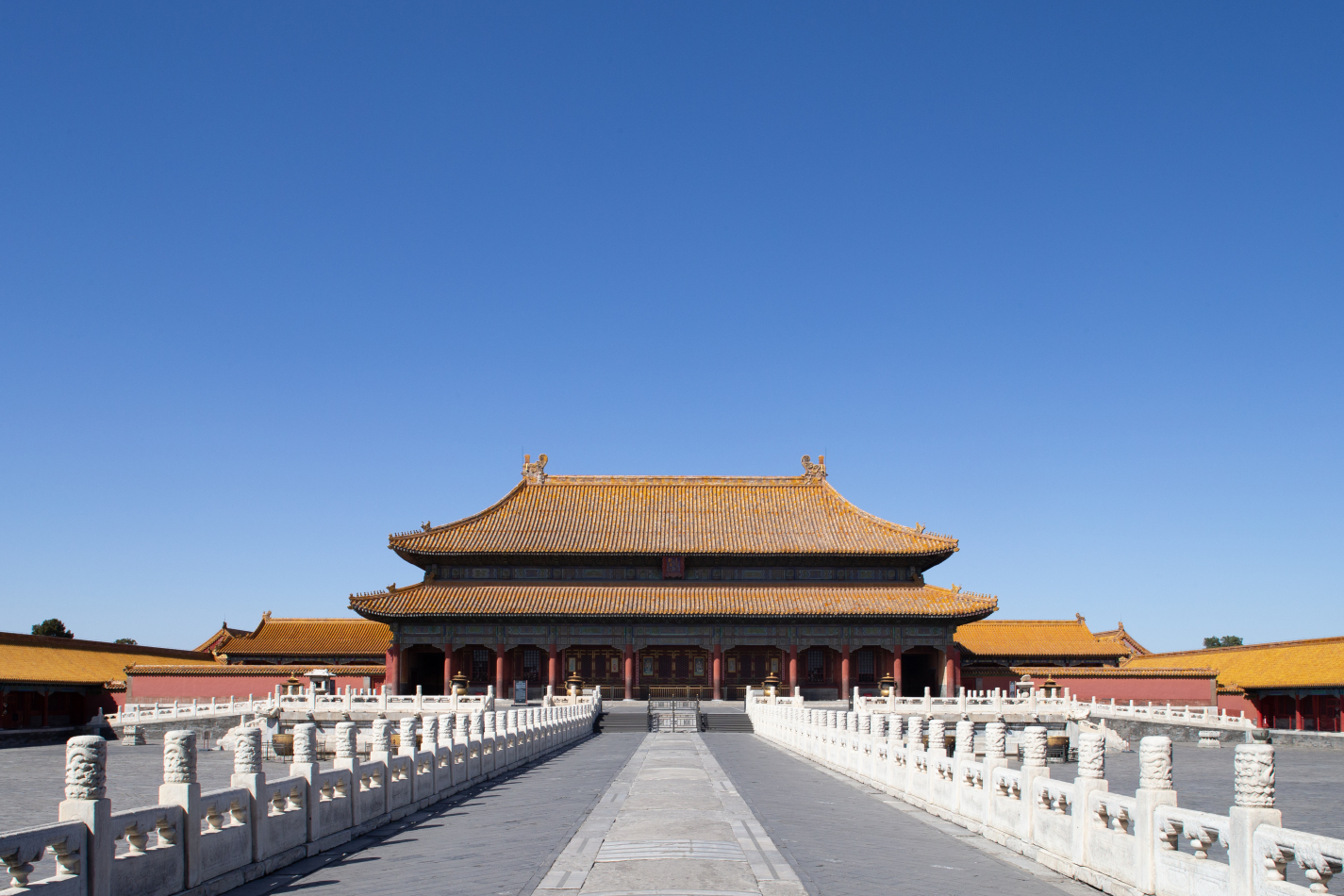

內(nèi)廷乾清宮、交泰殿、坤寧宮之總稱。位于前三殿后中軸線上,是內(nèi)廷中心建筑。以門廡相圍,平面呈矩形,南北長(zhǎng)約220m,東西寬約120m,占地面積26000㎡,房屋420余間。前為內(nèi)廷宮門乾清門,門內(nèi)高2m的臺(tái)基上南北依次排列乾清宮、交泰殿、坤寧宮,后廡正中為通往御花園的坤寧門。乾清門內(nèi)東側(cè)折而轉(zhuǎn)北至坤寧門東為東廡,有門5座,南北依次為日精門、龍光門、景和門、永祥門、基化門;乾清門內(nèi)西側(cè)折而轉(zhuǎn)北至坤寧門西為西廡,亦有門5座,依次為月華門、鳳彩門、隆福門、增瑞門、端則門。乾清宮東西院內(nèi)各有一小殿,東曰昭仁,西曰弘德;坤寧宮東西院內(nèi)亦有東暖殿、西暖殿。各有小院。東西廡為內(nèi)廷辦事機(jī)構(gòu)值房及御用物品庫(kù)房等。

琉璃

一種帶釉的陶制品。釉以鉛作助溶劑,以含鐵、銅、鈷、錳的礦物作著色劑,再配以石英而制成。明清皇家宮殿、宗教廟宇等,常以琉璃作建筑材料用。

重檐廡殿頂

廡殿頂為中國(guó)古建筑屋頂式樣之一,又稱四阿頂,由一條正脊和四條戧脊組成,因而又稱五脊殿,并有單檐、重檐之分。重檐廡殿頂為屋頂式樣中最尊貴的形式。

廡殿頂

古建筑屋頂形式之一,亦稱四阿頂、五脊殿。由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐之別。重檐廡殿頂為屋頂最高等級(jí)形式。

面闊

間之寬稱面闊,即指古代建筑中平行于桁檁方向,且位于同一直線上相鄰兩根檐柱中心線線間的水平距離。各間寬度的總和稱通面闊。

進(jìn)深

指建筑物縱深各間的長(zhǎng)度。即位于同一直線上相鄰兩柱中心線間的水平距離。各間進(jìn)深總和稱通進(jìn)深。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的構(gòu)件。主要由方形的斗和弓形的栱經(jīng)多重交叉組合而成。每一組合稱一攢。按安裝部位分科,位于柱頭上的稱柱頭科,位于屋角柱上的稱角科,分布于柱間部位的稱平身科。斗栱對(duì)屋檐有支撐和減震作用,也有較強(qiáng)的裝飾性,因此,多用于較高等級(jí)建筑上。斗栱發(fā)展至清代,被作為建筑模數(shù)使用,一座建筑的所有尺度均以斗口為單位,長(zhǎng)度同于最下坐斗的開口大小。

五踩斗栱

斗栱形式之一。里外各出兩拽架的斗栱,單翹單昂、重昂或重翹品字斗栱皆為五踩斗栱。斗栱組合有頭翹一件,頭昂后帶翹頭一件,二昂后帶六分頭一件,螞蚱頭后帶菊花頭一件,撐頭大后帶麻葉頭一件,外拽用單材瓜栱、單材萬(wàn)栱、廂栱各一件,正心瓜栱、正心萬(wàn)栱各一件。

金龍和璽

和璽彩畫中等級(jí)最高的形式。圖案以各種姿態(tài)的龍為主。枋心內(nèi)一般畫二龍戲珠,藻頭內(nèi)畫升、降龍。平板枋以青色為底,上繪行龍;挑檐枋青色底,畫流云或“工王云”;由額墊板朱紅色底,上繪行龍。龍周圍襯云紋、火焰圖案。

和璽彩畫

清代建筑彩畫中等級(jí)最高的一種。由枋心、找頭、箍頭三部分組成,以連接的人字形曲線為間隔,繪以龍鳳圖案,主要線路瀝粉貼金,并以青綠、紅色襯地,色彩艷麗,金碧輝煌。

三交六椀菱花

清代宮殿建筑門窗槅心花紋裝飾之一。由三根欞子交叉相接,相交點(diǎn)以竹或木釘固定裝飾成花心。正交法各夾角均為60度,斜交法中線偏30度相交,可以組成圓形、菱形、三角形等多種圖案,也可以變化為龜背錦線、圓線、花瓣線組成的球紋菱花、龜背錦菱花、滿天星六椀帶艾葉菱花等,形式非常豐富,是古建筑外檐裝修中的高等級(jí)形式。

明間

古建筑術(shù)語(yǔ)。指建筑各面正中四根檐柱之內(nèi)的空間,其兩側(cè)稱為次間。

金柱

建筑物的屋頂梁架以立柱支撐,立于最外一層屋檐下的柱子稱檐柱,檐柱以里位于室內(nèi)的柱子稱“金柱”。進(jìn)深較大的房屋依位置不同又有外圍金柱和里內(nèi)金柱之分。

減柱造

古代建筑柱網(wǎng)平面中減掉部分金柱的做法。出現(xiàn)于11世紀(jì)后,遼金時(shí)廟宇建筑常用此種做法,可使室內(nèi)空間寬敞,明以后少用。紫禁城內(nèi)保和殿、乾清宮、坤寧宮等尚保留此種做法。

寶座

傳統(tǒng)家具中一種體型寬大的坐具,亦稱“御座”。明以后,隨著皇權(quán)制度的強(qiáng)化,寶座成為帝王御用坐具的代名詞,象征著帝王的權(quán)威。《明史》載,明神宗時(shí),宦官馮保竊權(quán),“帝御殿,保輒侍側(cè)”。當(dāng)時(shí)的吏部都給事中雒遵進(jìn)言:“保一侍從之仆,乃敢立天子寶座,文武群工拜天子耶,抑拜見中官耶?”將宦官立于寶座之側(cè)視為褻瀆皇權(quán)的大不敬行為。 寶座大多擺放在宮廷正殿明間的中心或顯要位置,單獨(dú)陳設(shè),極少成對(duì)。在寶座的背后還要放置一個(gè)較大的座屏,兩邊放置甪端、香筒、仙鶴、蠟釬等器物,格外尊貴、莊嚴(yán)。皇帝端坐在寶座之上,俯視群臣,“君臨天下”,充分體現(xiàn)出帝王的權(quán)威,以達(dá)到“明制度,示等威”的目的。

正大光明

典出《周易·大壯》,彖曰:“大者正也。正大,而天地之情可見矣。”大壯之卦為乾下震上,因陽(yáng)爻浸長(zhǎng),盛大獲得正位。 典出《周易·履》,彖曰:“亨,剛中正,履帝位而不疚,光明也。”又有《詩(shī)經(jīng)·周頌·閔予小子之什·敬之》:“日就月將,學(xué)有緝熙于光明。”皆謂帝王走上承前啟后的光明正道。

暖閣

暖閣即以槅扇門、隔斷板、天花板等在殿堂內(nèi)建的小屋。

仙樓

建筑的室內(nèi)以木裝修隔成二層閣樓,一般作為供奉神佛的處所,故稱仙樓。也可用于其它用途。

穿堂

工字殿前后殿之間的連接部分,又稱柱廊。

交泰殿

坤寧宮

明代是皇后起居的正宮,面闊9間。清入關(guān)后,于順治十二年(1655年)仿沈陽(yáng)故宮清寧宮將西部的7間改為薩滿祭祀場(chǎng)所。在此舉行的祭祀項(xiàng)目主要有:1、坤寧宮元旦行禮,2、坤寧宮日祭(包括朝祭、夕祭),3、坤寧宮月祭,4、坤寧宮月祭次日祭天,5、坤寧宮報(bào)祭,6、坤寧宮大祭,7、坤寧宮大祭次日祭天,8、坤寧宮求福,9、坤寧宮四季獻(xiàn)神,10、坤寧宮背燈祭獻(xiàn)鮮。

金磚

專供宮殿等重要建筑使用的一種高質(zhì)量的鋪地方磚。產(chǎn)自蘇州、松江等地,選料精良,制作工藝復(fù)雜,從選土練泥、踏熟泥團(tuán)、制坯晾干、裝窯點(diǎn)火、文火熏烤、熄火窨水到出窯磨光,往往需要一年半時(shí)間。磚成后由水路運(yùn)至北京。因其質(zhì)地堅(jiān)細(xì),敲之若金屬般鏗然有聲,故名金磚。

月臺(tái)

建筑物前的臺(tái)座。

嘉量

中國(guó)古代標(biāo)準(zhǔn)量器,包括斛、斗、升、合、龠五種容量單位。乾隆初年,清廷得到東漢時(shí)期的圓形新莽嘉量,又考核了唐太宗時(shí)所造方形嘉量的圖式,從而仿造了方形和圓形嘉量。太和殿前為方形嘉量。

鎏金

古代金屬工藝裝飾技法之一。近代稱“火鍍金”。此術(shù)在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)已出現(xiàn)。漢代稱“金涂”或“黃涂”。鎏金是將金和水銀合成金汞劑,涂在銅器表面,然后加熱使水銀蒸發(fā),而金則附著于器面不脫落。

乾清門

壬寅宮變

朱厚熜對(duì)宮女暴虐無(wú)道,他身邊的十幾名宮女預(yù)先商定,俟機(jī)將他勒死。嘉靖二十一年(1542年)十月二十一日凌晨,朱厚熜正熟睡時(shí),諸宮女便一齊動(dòng)手,先用一塊黃綾抹布蒙住朱厚熜之面,同時(shí)有的掐其頸,有的往其頸上拴繩套,有的按前胸,有的按四肢,兩人用力拉繩套,而宮女楊金英誤把繩套拴成死結(jié),很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有勒死。這時(shí)有人見事不成,迅速到坤寧宮報(bào)告方皇后,宮女們也不逃跑。皇后叫來(lái)眾人,16名宮女全被拿下。事后經(jīng)司禮監(jiān)“格外用刑”,宮女們供認(rèn)不諱。口供中并涉及端妃和寧嬪事先曾參與此事,最后一并凌遲處死,并剉尸梟首示眾。此年為壬寅年,故史稱“壬寅宮變”。

西苑

紫禁城西側(cè)的皇家園林,明清皆稱西苑。東至紫禁城、景山以外,北、西、南三面皆抵皇城。面積約為紫禁城的6倍,是在金、元兩代皇家園林的基礎(chǔ)上經(jīng)營(yíng)而成。中心地帶為南、中、北三海的廣闊水域,水面相連通,四周建有大量園林建筑。其中保持較完整的有南海瀛臺(tái)建筑群(清晚期幽禁光緒帝之處);北岸流水音、流杯亭、豐澤園、靜谷等處;以及北海團(tuán)城、瓊島、太液池東岸和北岸建筑群。現(xiàn)北海辟為公園對(duì)外開放,中南海為中央政府辦公區(qū)。

鄭貴妃

鄭貴妃,大興人。明萬(wàn)歷初入宮,封貴妃,生皇三子朱常洵,進(jìn)封皇貴妃,是萬(wàn)歷帝最寵的妃子。因太子久不立,外廷疑鄭氏有立己子謀。萬(wàn)歷二十九年(1601年)太子冊(cè)立。萬(wàn)歷四十一年,奸人孔學(xué)為陷害太子,牽連鄭貴妃,梃擊案又有鄭貴妃之太監(jiān)參予其事。萬(wàn)歷去世后,鄭貴妃仍居乾清宮,命光宗封其皇太后,以大臣反對(duì)乃止。后移居慈寧宮,崇禎三年(1630年)去世,葬銀泉山。

李選侍

泰昌皇帝妃嬪之一,時(shí)有二個(gè)李選侍,此為西李選侍。深受朱常洛寵愛,生皇四子,早殤。又生皇八妹,封安東公主。天啟時(shí)封為康妃。

養(yǎng)心殿

千叟宴

千叟宴是清代宮廷中舉行的規(guī)模最大、參加人數(shù)最多的盛宴,始于康熙時(shí)期,盛于乾隆朝,嘉慶朝以后不再舉行。康熙五十二年是康熙皇帝六旬萬(wàn)壽,在暢春園分別宴請(qǐng)了65歲以上的現(xiàn)任和休致的滿蒙漢大臣、兵丁等兩千多人。康熙六十一年正月,再次召65歲以上滿蒙漢大臣及百姓等1020人,賜宴于乾清宮前。宴間,康熙帝與滿漢大臣作詩(shī)紀(jì)盛,名《千叟宴詩(shī)》,“千叟宴”始成名。乾隆年間,曾兩度于乾清宮舉行千叟宴,規(guī)模更為宏大,與宴者竟達(dá)3000人。千叟宴的舉行,反映了清代所提倡的“養(yǎng)老尊賢”、“入孝出悌”和優(yōu)老政策,是清統(tǒng)治者在政治上籠絡(luò)民心,有維護(hù)朝廷統(tǒng)治的作用。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國(guó)號(hào)-XMhbQaYmz260.jpg)

-GLHkqBniy260.jpg)

-EdLLogkez260.jpg)