紫禁城與盧浮宮,作為東西方兩大宮殿博物館,不僅在世界建筑史上,而且在博物館發(fā)展史上都是兩顆璀璨的明珠。

盧浮宮始建于1190年,最初是菲利普·奧古斯特二世皇宮的城堡,查理五世時期成為皇宮。16世紀(jì)中葉,弗朗西斯一世摧毀了這座宮殿,并在原址上重建了具有文藝復(fù)興風(fēng)格的建筑。路易十四酷愛建筑藝術(shù),把盧浮宮擴(kuò)建為正方形的格局,東立面的構(gòu)圖體現(xiàn)了典型的法國巴洛克建筑風(fēng)格。

1792年法國大革命后,盧浮宮的功能開始轉(zhuǎn)變成大眾博物館,這比紫禁城變成故宮博物院要早133年。拿破侖上臺后并沒有改變盧浮宮的博物館屬性,并進(jìn)一步擴(kuò)建盧浮宮的兩翼,直到拿破侖三世大規(guī)模改造后,整個建筑群終于完工。盧浮宮的改造前后持續(xù)了將近600年。

縱觀整個盧浮宮,占地面積24萬平方米,相當(dāng)于紫禁城占地面積的1/3,建筑底層占地面積4.8萬平方米,相當(dāng)于紫禁城建筑面積的1/4。用現(xiàn)在的房屋容積率來看,盧浮宮像是一個低密度高容積率的大花園,而紫禁城更像是一個高密度低容積率的庭院。“花園”與“庭院”體現(xiàn)了東西方兩種不同的建筑文化。

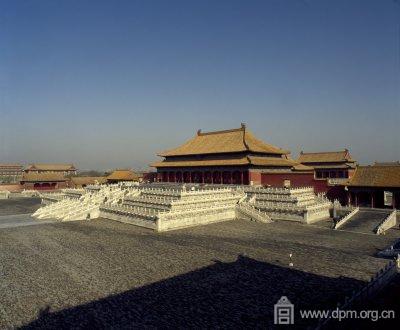

從整體平面布局來看,盧浮宮與紫禁城的前朝部分十分相似,正方形的內(nèi)院與太和門、太和殿組成的圍合空間相似,只不過盧浮宮更像是個大尺度的“四合樓”造型,而太和殿與太和門圍合的庭院還是中國傳統(tǒng)四合院的空間模式。盧浮宮前面的兩翼建筑像人的兩個臂膀一樣伸展開擁抱著內(nèi)廣場,這與紫禁城午門的五鳳樓造型頗有幾許神似。

作為宮殿建筑藝術(shù)集大成者,盧浮宮融文藝復(fù)興、巴洛克以及法國地方建筑形式于一體,清晰的述說了西方建筑潮流的一種變化。紫禁城的建筑都是明清兩代的產(chǎn)物,中國建筑藝術(shù)發(fā)展到這段歷史時期,建筑風(fēng)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定,變化很小,不仔細(xì)看,很難分辨出哪個建筑是明代的,哪個建筑是清代的。不過立面風(fēng)格上的一致并不能減弱空間組合上的豐富,紫禁城大院套小院的流線設(shè)計更易于人們漫步其中。而盧浮宮“U”字型的平面在作為博物館使用上,容易出現(xiàn)參觀流線交叉,進(jìn)而造成不必要的繞行,所幸,華裔建筑師貝聿銘在內(nèi)廣場上設(shè)計的玻璃金字塔解決了這個難題。

今天到紫禁城和盧浮宮參觀,既能領(lǐng)略昔日皇城王宮的風(fēng)采,又能欣賞到美妙絕倫的世界藝術(shù)珍品。皇宮故地與博物館職能的完美組合將是兩大建筑群不斷面臨的歷史使命。

圖書館

圖書館

視聽館

視聽館

故宮旗艦店

故宮旗艦店

全景故宮

全景故宮

v故宮

v故宮

習(xí)強(qiáng)國號-XMhbQaYmz260.jpg)